乡镇尺度金塔绿洲时空格局变化

2013-12-16谢余初颉耀文

巩 杰,谢余初,孙 朋,颉耀文

(1.兰州大学西部环境教育部重点实验室,兰州 730000;2.兰州大学资源环境学院,兰州 730000)

绿洲是干旱区的一种中小尺度的非地带性生态景观,是维系干旱区人类生存、活动与发展的基本场所[1-2]。绿洲化是指在干旱区荒漠的大背景中,各物质、能量、信息的耦合和协调,发生在局部地域的改变,并随着人类的良性导向而扩展和延伸,是干旱区由于人与自然因素共同作用所导致的荒漠向绿洲转变的过程[2-3]。绿洲变化包含绿洲的扩张和萎缩以及绿洲内部结构和生态环境的变化,是干旱区环境变化最直接的体现,也是当前绿洲研究的核心问题[2-4]。近年来,干旱区绿洲变化研究已经受到学术界的广泛关注,已成为全球变化、土地退化与区域可持续发展等研究和实践中最活跃的领域之一[5-6]。我国学者在绿洲变化方面的研究多集中绿洲的形成与类型[7-9]、绿洲土地利用与覆被变化及生态环境效应[1,10-11]、绿洲演变过程[12-14]和绿洲化荒漠化驱动机制及调控[15-16]。然而在不同尺度上进行绿洲研究,其结论也往往不尽相同。针对干旱区绿洲分布的特征,如何从多尺度上分析揭示绿洲景观格局特征与规律,以及如何将小规模尺度上的典型绿洲研究推广应用到更高的规模层次上,已经广泛地引起学者们的注意[17-18]。当前乡镇尺度上研究绿洲时空动态变化报道较少,如何在村镇单元上系统地分析绿洲变化格局与过程等变量的尺度效应显得尤为重要[19]。

金塔绿洲位于中国干旱区河西走廊西北端的金塔盆地,地处温带荒漠气候向暖湿带荒漠气候过渡交替带,是干旱内陆河流域的典型风沙过渡区、农牧交错区和生态脆弱区。近年来,由于人口、经济快速增长的压力,加上水土资源过度开发利用,严重地影响着绿洲生态环境的可持续发展。因此,监测和量化绿洲时空动态变化以及如何合理、可持续地发展绿洲,对绿洲开发和发展具有重要的意义。本文拟以北大河尾闾三角洲——金塔绿洲为例,探讨近20年来金塔绿洲化时空分布格局及其变化特征,为绿洲生态环境保护与可持续发展提供科学依据,为今后绿洲动态变化的模拟和驱动机制分析提供了背景资料。

1 研究区概况

金塔绿洲,又称鸳鸯池灌区绿洲,位于甘肃省河西走廊西部南北两山之间的扇形平原地带,是北大河下游尾闾冲积扇绿洲,呈倒三角型。绿洲南北长约 46km,东西宽约 20—35km,大致介于 97°58′—99°20′E,39°47′—40°17′N,海拔1200—1300m,属于温带荒漠气候与暖湿带荒漠气候过渡区。冬季寒冷,夏季炎热,风沙多,气温较差大。1月份平均最低气温是-9.3℃,7月份平均最高气温为24.1℃,年平均降雨量约为59.5mm,多集中在7—9月份,年蒸发量约为2567.1mm,全年日照时数约3193.2h左右,无霜期145—160d。金塔绿洲包括金塔、三合、东坝、大庄子、古城、中东、西坝和羊井子湾等8个乡镇,总人口为124 029人(截至2009年)。金塔县83.35%的农田和果园分布在金塔绿洲之内,是甘肃省重要的粮棉商品生产基地。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源及处理

遥感卫星影像数据来自Landsat-TM/ETM+的1990年6月、1999年7月、2006年8月和2009年7月的4期遥感数据,对影像进行几何精校正、辐射校正和图像增强等预处理。利用自动阈值法对研究区绿洲进行提取,即通过图像增强将目标地物与背景区分开,并在MATLAB中编程计算出目标物与背景这两类间的方差达到最大时的值,由此将目标物提取出来[20],结合实地勘察和其他资料进行目视解译修正,将研究区土地覆被分为耕地、林地、灌丛、草地、水域、居民建设用地、盐碱地、裸地、沙地和戈壁荒滩10种景观类型。其中,戈壁荒滩含低覆盖草地,其植被覆盖度≤15%,呈荒漠景观。根据研究需要,将盐碱地、裸地、沙地和戈壁荒滩划为荒漠,耕地、草地、林地、灌丛、水体和城镇建设用地6种景观类型归为绿洲。利用GPS采点、野外调查与访谈以及高分辨率影像对分类结果(Google Earth提供的卫星影像)进行精度验证;而对20世纪90年代两期数据的解译结果主要是通过走访当地百姓进行实地调查,特别是询问当地年老的百姓来确认绿洲的开发情况,同时利用90年代1∶100000的地形图和各乡镇土地利用类型调查图进行评价,通过计算影像分类Kappa系数分别为0.801和0.826,然后对误提或漏提的绿洲进行目视解译修正,以满足研究的需求。

2.2 绿洲时空变异及其量化模型

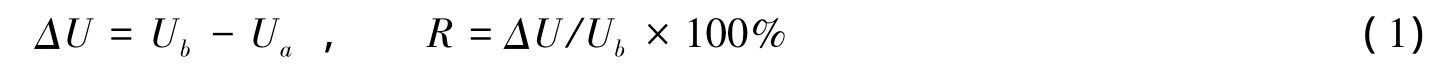

(1)绿洲面积变化及其变化幅度

可以描述绿洲面积总量上的变化幅度和变化快慢,反映单位时间内绿洲面积变化程度[10,21]。其表达为:

图1 研究区位置简图Fig.1 Location of research area-Jinta Oasis

式中,K为研究时段内某区域绿洲面积变化量,R为研究时段内某区域绿洲面积变化率,Ua和Ub为研究初期和末期某区域绿洲的面积。

(2)绿洲变化动态变化

绿洲时空变化是累计过程,应采用几何平均法来定量描述研究区域一定时间范围内绿洲和荒漠的年平均增长速度,其表达式为[22]:

(3)绿洲化荒漠化转移矩阵

转移矩阵能全面地描述绿洲和荒漠之间相互转化的关系,不仅是对绿洲现状动态变化的定量描述,而且能反映绿洲景观格局的变化状况,其数学表达式为:

式中,S为研究区面积,i研究初期土地利用类型,i=1(绿洲)或2(荒漠);j为研究末期的土地利用类型,j=1(绿洲)或2(荒漠)。

为了更好地反映绿洲变化的情况,本文从斑块角度遴选绿洲景观结构指标来定量分析绿洲景观格局变化特征。选取的指标主要有[23]:绿洲平均斑块密度(PD)、边缘密度(ED)、分维数(FRAC)、聚集度指数(AI)、绿洲密集度(R)。

(4)绿洲变化趋势状态指数模型

存在状态是指绿洲在空间位置上是否表现为剧烈的增减变化,在一定程度上能反映绿洲系统是否稳定和变化趋势[10]:

式中,Ps指绿洲状态指数,L指绿洲的增加量,D指绿洲的减少量;当0<Ps≤l时,则绿洲朝着规模增大的方向发展,绿洲处于“扩张”状态;当-1≤Ps<0时,则绿洲朝着规模减小的方向发展,绿洲处于“萎缩”状态。Ps越接近0,则表明绿洲的规模增长(减少)缓慢,呈现为平衡态势;Ps越接近于1,说明绿洲的转换方向主要为荒漠转换绿洲,呈现极端非平衡态势,致使绿洲面积稳步增加;Ps越接近于-1,说明绿洲的转换方向主要为绿洲转换为荒漠,呈现极端非平衡态势,致使绿洲规模逐步萎缩。

(5)绿洲变化区域差异指数

绿洲相对变化率可以很好地反映绿洲变化的区域差异性,表达式为[21,24]:

式中,Ua和Ub分别表示某区域研究初期和研究末期的绿洲面积,Ca和Cb分别为全研究区绿洲研究初期及研究末期的面积。R相>1,则表示该区域绿洲变化程度大于整个研究区绿洲变化幅度;R相<1,则小于整体绿洲变化的幅度。

3 结果与分析

3.1 绿洲面积变化及其变化幅度分析

由图1可知,1990—1999年间,金塔绿洲所辖各乡镇的绿洲面积均呈不同程度地增长(西坝乡除外)。羊井子湾乡和金塔镇绿洲面积变化量最大,分别为6.86 km2和6.78 km2,由于羊井子湾乡和场站机关辖区绿洲面积占整个金塔绿洲面积的比例较小,其绿洲变化幅度相对而言更敏感,故而,羊井子湾乡和场站机关辖区变化幅度最大(77.84%和25.46%)。中东镇绿洲面积变化幅度最小(0.22%),西坝乡次之(-3.67%)。1999—2006和2006—2009年间,羊井子湾乡和场站机关辖区尽管绿洲面积变化最小,但变化幅度仍最大。总的来说,在整个研究期间,金塔绿洲规模逐渐扩大,各乡镇绿洲面积也在不同程度上增长,而荒漠面积呈现减少下降趋势。近20年里金塔绿洲面积净增长了199.49 km2,面积变化幅度为36.93%。在各乡镇中,虽然羊井子湾乡绿洲面积变化量较小(12.26 km2),但变幅最大(86.25%);场站机关管辖区绿洲变化量最小(6.24 km2),变幅仅次于羊井子湾乡(85.67%);西坝乡和大庄子乡绿洲面积变化量较小(15.45 km2和20.56 km2),面积变化幅度最小(28.93%和28.82%)。

图2 1990—2009年金塔绿洲面积变化量及变化幅度Fig.2 The area and area change rate of Jinta oasis between 1990 and 2009

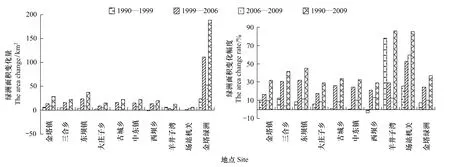

3.2 绿洲变化动态度与趋势分析

1990—1999年间,羊井子湾乡绿洲变化动态度和绿洲变化趋势状态指数最大(16.26%和0.96),场站机关辖区次之(2.98%和0.64),中东镇绿洲变化动态度和绿洲变化趋势状态最小(0.02%和0.01),说明羊井子湾乡绿洲处于极端非平衡态势,绿洲面积增加迅速,荒漠向绿洲转化;而中东镇绿洲变化不大,处于相对稳定状态。1999—2006年间,场站机关辖区绿洲动态度最大(7.79%),东坝镇次之(3.97%),金塔镇最小(1.82%)。金塔绿洲各个乡镇表现出明显的增长趋势;场站机关辖区和东坝镇绿洲变化最剧烈,其绿洲变化趋势状态指数高达0.92和0.90,处于快速增长的趋势。2006—2009年间,场站机关辖区绿洲变化动态度远远大于其他乡镇的动态度,其变化趋势状态指数高(0.86),绿洲处在极端不平衡状态;西坝乡和羊井子湾乡绿洲变化动态度次之(分别为1.36%和1.39%);三合乡最小(0.40%),其绿洲几乎处于准平衡状态。在整个研究期间,羊井子湾乡绿洲变化动态度也最大(21.94%),场站机关管辖区次之(21.44%),西坝乡的动态度也最小(3.46%);各个乡镇绿洲变化趋势状态指数均大于0.75,表明金塔整体绿洲处于非平衡状态,绿洲面积呈现扩张势态。总的来说,1990—2009年间,金塔绿洲各乡镇绿洲规模变化剧烈程度分别是:羊井子湾乡>场站机关辖区>东坝镇>三合乡>古城乡>中东镇>金塔镇>大庄子乡>西坝乡。

图3 1990—2009年金塔绿洲变化动态度与趋势Fig.3 The change speed and trend of Jinta oasis from 1990 to 2009

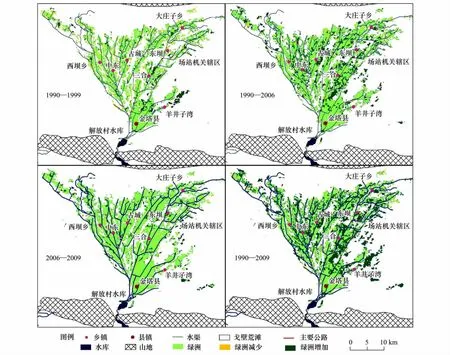

3.3 绿洲化荒漠化过程分析

利用ArcGIS对研究区1990—2009年4期绿洲荒漠分类图进行变化区域的监测,并通过转移矩阵计算与分析绿洲变化区域的面积和空间分布格局。可见,近20年来金塔绿洲以扩张为主,局部地区也发生绿洲退缩现象。绿洲扩张主要表现在绿洲向荒漠滩地和荒草灌丛过渡带扩张。1990—1999年间金塔总体绿洲以扩张为主,部分地区绿洲退缩;绿洲扩张面积为56.85km2,退缩面积为32.75km2。各个乡镇间绿洲扩张或绿洲退缩的强度与广度也存在较大的差异。绿洲扩张最显著的区域是发生整个羊井子湾乡、金塔镇的五星、营泉大队,三合乡北面的下新坝、天谭、冰草凹一带,东坝镇的小河口、渠东等。绿洲退缩则主要发生在中东镇上三分、下四分和东坝镇三上、下黑树窝等行政村。从绿洲变化的剧烈程度上看,羊井子湾乡变化最剧烈,金塔镇与三合乡次之,古城乡相对较稳定(图4)。1999—2006年间,整个金塔绿洲仍呈现较强的扩张趋势,各个乡镇绿洲扩张远远大于绿洲退缩,均表现出十分剧烈的势态,部分地区出现大面积地扩张现象。在空间分布上,绿洲扩张较剧烈的区域集中在古城乡东北面的四分、下东沟,三合乡与金塔镇之间的营泉、胜利及潮湖林场,东坝镇的三上、下黑树窝、烽火坪,羊井子湾乡的榆树井、双古城和黄茨梁村,中东镇的下四分、三湾沟和官营沟等行政村(图4)。2006—2009年间,金塔绿洲的扩张大于绿洲的退缩,各乡镇绿洲仍表现出较明显增长趋势,但是绿洲扩张的斑块比较破碎,面积相对较小,分布零散。绿洲扩张区主要分布在金塔镇东面的沙边子井、沙枣树井,古城乡西南方向至中东镇的威虏,西坝乡的生地湾农场、晨光、西移,东坝镇西南方向的林场与东面的小河口、良种场,永丰林场及其它场站机关管辖区农林场(图4)。

图4 1990—2009年金塔绿洲扩张、退缩分布图Fig.4 Maps of expanding and shrinking of Jinta oasis from 1990 to 2009

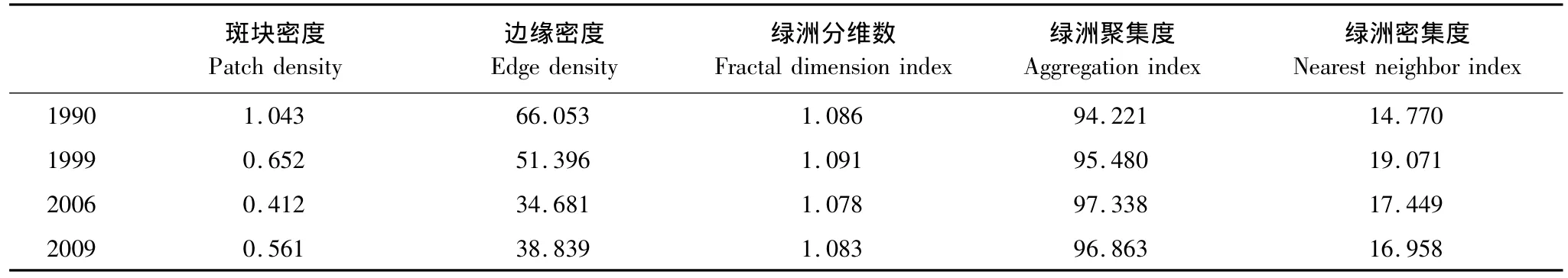

1990—2009年间绿洲扩张显著,各个乡镇绿洲面积均为不同程度的增长,多表现为在绿洲内部串珠式填充,局部地方有大规模向外延伸扩张;绿洲扩张规模较大的乡镇主要集中在羊井子湾乡,三合乡与金塔镇之间的榆树沟、大柳树、潮湖林场,古城乡东北面,东坝镇的小河口、三上、烽火坪,大庄子乡东面的永丰林场和其他场站机关辖管的农林场绿洲(如良种场)等。从面积上看,近20年来金塔绿洲增加了207.36 km2,退缩的面积为7.87 km2,其中东坝镇绿洲扩张最大(39.95 km2),金塔镇次之(30.27 km2)(图4)。从绿洲景观结构上看(表1),金塔绿洲整体景观破碎化程度趋于减少和稳定,绿洲斑块边界分割程度减弱,绿洲优势度增强,而荒漠对金塔绿洲景观格局的控制强度减弱,绿洲斑块密度和边缘密度分别由1990年的1.043和66.053下降到2009年的0.561和38.839;近20年里,金塔整体绿洲斑块的几何形状越趋向于简单,绿洲受干扰的程度越大,绿洲内部规划与扩张明显,其分维数趋近于1。金塔绿洲景观异质性减少,绿洲更为集中,绿洲聚集度总体呈现增加的趋势,密集度变化不稳定,2009年绿洲密集度呈现减少,这主要是由于人们在绿洲内部和林草边缘区域扩张的同时,也在风沙过渡区植树造林和垦荒,这在金塔镇的沙边子井、沙枣树井和西坝乡生地湾农场、中东镇沙漠森林公园表现尤为明显。整体上看,研究时期内金塔绿洲扩张明显远远大于绿洲萎缩。绿洲的扩张过程包括了荒滩向绿洲的转化,也包含了绿洲荒漠过渡带和绿洲内部未利用地(滩地、湿地、盐碱地等)的转化。在整个研究期间,首先发生在原来弃耕的土地上,其次是大量自然条件相对较好的荒漠(如荒草滩地)和林草地(如红柳柽柳灌丛、草甸)经过人工开垦、改善灌溉系统等方式逐渐转化为了耕地和林地。但在各个乡镇间,各种不同类型的土地转化也不一致,在不同研究时段内的绿洲与荒漠反复转化,绿洲变化相对复杂。

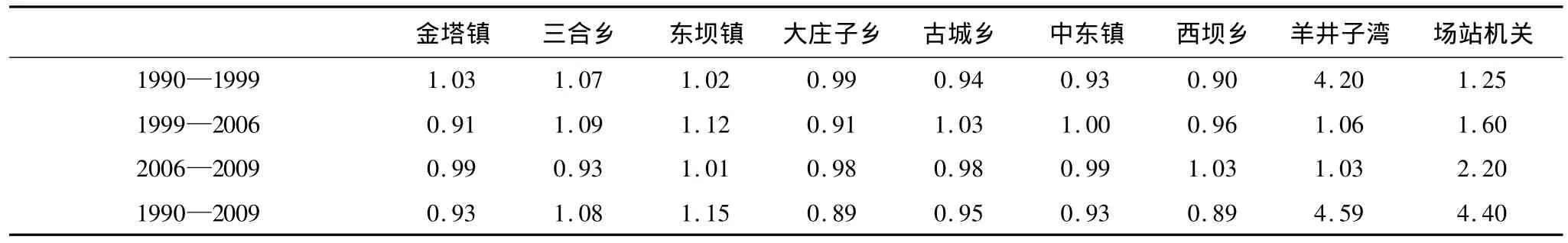

3.4 绿洲变化的区域差异分析

研究期间金塔地区各乡镇绿洲变化相对变化率可反映了绿洲变化的区域快慢差异性(表2)。在近20年间,金塔绿洲变化存在明显的区域差异。羊井子湾乡和场站机关管辖区绿洲变化大于金塔整体绿洲变化幅度,其次是东坝镇和三合乡,其他乡镇绿洲变化幅度小于金塔整体绿洲变化幅度,其中大庄子乡和西坝乡绿洲变化幅度最小。不同时期内各乡镇绿洲变化程度也不同。1990至2009年3个研究时段内羊井子湾乡、场站机关和东坝镇绿洲变化幅度一直都大于金塔整体绿洲变化,其次是三合乡;大庄子乡绿洲变化幅度一直小于金塔整体绿洲变化幅度,其他乡镇绿洲变化较金塔整体绿洲呈现波动状态,但其绿洲相对变化率数值都很接近于1,表明绿洲变化程度十分剧烈。

表1 1990—2009年金塔绿洲景观结构变化分析Table 1 The change of landscape structure in Jinta oasis from 1990 to 2009

表2 1990—2009年金塔绿洲变化区域差异分析Table 2 The change of regional differences index in Jinta oasis from 1990 to 2009

3.5 绿洲变化驱动力分析

绿洲变化是一个非常复杂的过程,其时空分布格局受到多方面因素的影响,包括有自然因素和人文社会因素。但在短时间尺度内,自然系统的驱动力影响作用较小,人文社会经济因素的影响更为直接和显著[25-26],是绿洲内部最为活跃的因素。本文遴选总结出4大类14项影响金塔绿洲时空变化的人文因素指标,采用回归分析法,对其影响下的农田生态系统服务价值的变化规律进行了定量分析。各指标如下:

(1)人口变化 总人口(人,X1)、农业人口(人,X2)、非农人口(人,X3);

(2)社会经济发展 城镇化水平(%,X4)、农业总产值(万元,X5)、人均GDP(元/人,X6)、固定资产投资总额(万元,X7)、耕地面积(万×666.7m2,X8)、农民人均收入(元/人,X9);

(3)水资源利用 上游水库来水量(亿m3,X10)、机井眼数(眼,X11);

(4)农业现代化 化肥施用量(t,X12)、农业机械总动力(马力,X13)、农村用电量(kWt,X14);

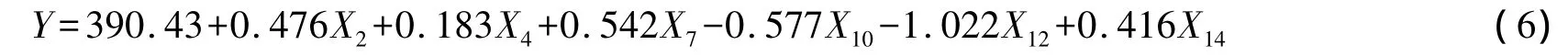

通过对近20年金塔绿洲变化和人文因素指标进行多元逐步回归分析,发现不同指标对其产生不同的影响。利用SPSS17.0软件,得到其回归模型为:

由此可见,所有变量与绿洲变化有着显著性差异,本文采用标准线性回归方程表示金塔绿洲时空变化模型见公式(6)。可见,因素X2、X4、X7、X10、X12、X14等6个人文因素对金塔绿洲变化起着较显著的影响作用,但各个因子间对绿洲变化的影响也不尽相同。

人口因素变化包括了人口数量的变化、人口结构和人口分布等方面。近20年的时间里,金塔绿洲人口总体呈现增长的态势,从1990年的101105人增加到了2009年的124029人,增长幅度为22.67%;农业人口也呈现快速增长的趋势,从87776人增长到2009年的93628人,增幅为6.67%。根据甘肃省“两西”移民计划,金塔县于1985年开始移民迁入(967人)后,设立了“两西”移民的示范乡——羊井子湾乡,致使大量移民迁入,主要从事农业活动,至2009年仅羊井子湾乡移民人口就达4899人。金塔绿洲是河西走廊的典型农业绿洲,人口的增长不仅对土地产品需求量的增加,而且为绿洲开垦奠定了人力和物质基础,进而影响着绿洲面积变化。鉴于此,对金塔绿洲耕地面积变化与总人口、农业人口变化进行相关性分析,其相关性在0.05水平上呈现显著相关性,相关性系数R2=0.918。

表3 回归系数与显著性检验Table 3 Coefficients and significant testing

城镇化进程(X4)能间接地体现社会经济不断发展,也反映了人们生活水平的提高。近20年间,尽管金塔绿洲城镇化仍处于低水平状态,但呈现逐步提高的趋势,从1990年的13.18%增加到2009年的24.50%。社会固定资产投资(X7)的增长表明对生产活动和基础设施的投入越来越大。社会固定资产投资不仅促进了地方基础设施的建设,而且对农业型的金塔绿洲其农牧业生产也必然得到相应的支持和发展。社会固定资产投资和农林牧副渔生产总值分别从1990年的1384.4万元和14841万元增加到2009年的76405万元和188194.8万元,投资建立了各种农业基础设施,修筑了引水灌溉水利工程,确保了农业灌溉用水的需要,2009年底农业有效灌溉面积达到2.81×104hm2,占农作物播种面积的93.26%。

在干旱区环境中,往往是以水定地,水资源的分布格局与开发利用直接决定了绿洲的大小和规模。金塔绿洲又叫鸳鸯池灌区绿洲,其鸳鸯池水库与解放村水库的来水量及水利水渠工程的建设直接影响着绿洲的分布。然而,自70年代以来,金塔绿洲上游水库来水量呈现减少的趋势。2008年鸳鸯池水库来水量为3.187亿m3,而1996年和1986仅为1.994亿m3和2.34亿m3。为此,金塔县在水渠水利工程的建设方面继续加大鸳鸯池灌区的配套工程建设,至2007年已建设有干渠8条、支渠72条、斗渠1250条,农渠上万条,共计2985.20 km,渠系水利用系数达0.574。同时,地下水补给也成了绿洲灌溉的重要保障。机电井数量由1990年的582眼增加至2009年的1064眼;农村用电量(X14)也因此增长,从1990年1118.7万度增长到2009年的2954.8万度,增幅高达164.13%。然后,由于兴修水利和机井灌溉,使得地下水资源超采严重,导致金塔盆地平均地下水位持续下降,地下水埋深由20世纪50年代的1—4m下降到目前的11—16m,局部地区达30m。

农业化肥(X12)在一定程度上保障了作物的产量,不仅使得粮食作物单位面积亩产量由1990年的429.50 kg增加到2009年的638.32kg,而且也为区域进行土地整理、开垦荒地提供了物质条件。然而,化肥的使用又严重污染了农业生态环境,加重了农田生态系统的承载负荷。尤其是在绿洲过渡带或脆弱区开垦整理的土地,如果没有水资源补给灌溉和农药化肥的投入,很容易就会发生弃耕撂荒的现象。

此外,政策因素在短时间内对绿洲变化具有直接的指导作用,尤其是政策导向性产业结构调整和经济发展。近几十年来,对金塔绿洲变化影响较大的政策因子主要包括有农业政策、经济政策和生态政策及其工程建设。20世纪90年代以来甘肃省实施“兴西济中”的经济战略、“两西”建设与移民工程、河西商品粮基地建设,以及取消农业税、建设新社会主义农村等政策对区域经济与农业发展影响深远。三北防护林、退耕还林还草和生态公益林建设等生态工程及封禁治理等措施都潜移默化地影响着绿洲的变化过程。尤其体现在场站机关辖管绿洲范围内,由于承担着金塔绿洲生态工程建设,其绿洲变化相对较大。但是,不同政策之间往往相互交错,以及部分政策对绿洲变化的正反双向效用,使得政策与绿洲变化之间的响应异常复杂。

4 结论与讨论

近20年来,金塔绿洲扩张显著,绿洲化进程快于荒漠化过程。1990—1999年间绿洲面积略有增长;1999—2006年间绿洲表现出较快的增长趋势,2006—2009年绿洲增长相对缓慢,到2009年达到最大(523.17km2)。在整个研究期间金塔绿洲扩张面积高达207.36 km2,而绿洲退缩面积仅为7.88 km2,扩张区域面积将近是退缩区域面积的30倍。研究期间金塔各个乡镇绿洲处于非平衡状态,各乡镇绿洲规模变化强度分别是羊井子湾乡>场站机关辖区>东坝镇>三合乡>古城乡>金塔镇>中东镇>大庄子乡>西坝乡。但在绿洲空间扩张上,1990—1999年间除了羊井子湾乡大规模扩张外,大部分乡镇绿洲扩张相对比较零散;整个研究期间,绿洲变化区域多集中在绿洲的边缘生态脆弱区和灌渠周围,其中在羊井子湾乡、场站机关管辖区、东坝镇、金塔镇和古城乡扩张更明显,如营泉大队、胜利及潮湖林场、西干渠的三上、烽火坪以及羊井子湾乡的榆树井、双古城和黄茨梁村等。在整个研究期间,金塔绿洲景观结构破碎化程度趋于稳定和减少,绿洲聚集程度增加,荒漠基质优势度减少,绿洲景观生态建设水平提高,这与马明国[27-28]等在研究金塔景观格局变化时的结果相似。

各个乡镇绿洲变化存在明显的区域差异性,在整个研究期间羊井子湾乡变化最大,场站机关次之。在不同的时段内,各乡镇辖区绿洲斑块破碎化不一,绿洲内部结构变化也存在较大的差异[28-29],因此基于乡镇尺度进行绿洲时空变化过程的推衍和分析时,非常有必要加强绿洲内部结构与绿洲管理研究,这也是本研究后续工作的一个重要方向。

通过因子多元回归分析可知,金塔绿洲时空变化是由人口的变化、社会经济发展水平、水资源利用、农业科学技术与管理水平以及人们的生态环保意识等多种因素共同驱动下的结果。在整个研究期间,水资源开发与利用是金塔绿洲变化的首要条件,农业人口变化和移民的迁入、经济发展、科技进步以及政策是绿洲变化的主要驱动因子。但本文由于有关资料的收集、计算方法及研究手段的限制,对绿洲变化的驱动机制认识还不够,有待深入研究。

[1] Zhang F,Tashpolat T,Ding L J,Wang B C,Wang F,Mamat S.The change of land use/cover and characteristics of landscape pattern in arid areas oasis:a case study of Jinghe County,Xinjiang Province.Acta Ecologica Sinica,2009,29(3):1251-1263.

[2] Wang T.Review and prospect of research on oasification and desertification in arid regions.Journal of Desert Research,2009,29(1):1-9.

[3] Qian Y,He Y L.Xinjiang Oasis.Wulumuqi:Xinjiang people Press,1999:133-133.

[4] Wang J W.Oasis,oasis making and oasis construction.Journal of Arid Land Resources and Environment,1995,9(3):1-12.

[5] Han D L.Knowledge of a few issues on oasis.Journal of Arid Land Resources and Environment,1995,9(3):13-31.

[6] Jia B Q,Ci L J,Han D L,Yang J Q.Review and problem analysis of oasis research in arid region.Advance in Earth Sciences,2000,15(4):381-388.

[7] Shen Y C.A study on oasis formation conditions and control of oasis succession.Journal of Arid Land Resources and Environment,1995,9(3):44-48.

[8] Chen L H.Formation conditions and processes of desert oases.Journal of Arid Land Resources and Environment,1995,9(3):49-57.

[9] Yang F X,Mu G J,Yue J,Fu Q.Formation causes and evolution of oases in arid areas.Arid Land Geography,2006,29(1):70-75.

[10] Luo G P,Zhou C H,Chen X.Process of land use/land cover change in the oasis of arid region.Acta Geographica Sinica,2003,58(1):63-72.

[11] Yue D X,Du J,Gong J,Jiang T C,Zhang J J,Guo J,Xiong Y C.Dynamic analysis of farmland ecosystem service value and multiple regression analysis of the influence factors in Minqin oasis.Acta Ecologica Sinica,2011,31(9):2567-2575.

[12] Zhang L Y,Wang N A,Shi Q.On the oases genesis types and evolution in time and space.Journal of Arid Land Resources and Environment,1995,9(3):32-43.

[13] Zhang J,Pan X L.Spatio-temporal dynamic pattern of Kuruk oasis expansion in Yanqi basin.Resources Science,2009,31(8):1369-1377.

[14] Zhao X J,Xie Y W,Li L L.Spatio-temporal changes of oasis and desertification in Gaotai county from 1986 to 2009,Gansu province.Journal of Lanzhou University:Natural Sciences,2012,48(1):49-54.

[15] Luo G Q,Zhou C H,Chen X.Human-induced spatio-temporal changes of oasis through landscape pattern analysis:a case study of oasis in the Sangong river.Acta Ecologica Sinica,2005,25(9):2197-2205.

[16] Xu D Y,Kang X W,Liu Z L,Zhuang D F,Pan J J.The relative effects research of climate changes and Human activities on the process of desertification in ordos region.Science in China:Earth Science,2009,39(4):516-528.

[17] Zhang N.Scale issues in ecology:concepts of scale and scale analysis.Acta Ecologica Sinica,2006,26(7):2340-2355.

[18] Chen Y Q,He Y B.Scale issues in the analysis of land use/cover change.Economic Geography,2005,25(2):152-155.

[19] Chen R S,Cai Y L.Progress in the study of scale issues in land change science.Geographical Research,2010,29(7):1244-1256.

[20] Xie Y W,Li L L,Wang H Y,Zhao X J.The application of threshold methods for image segmentation in oasis vegetation extraction//18th International Conference on Geo-informatics.Beijing:IEEE,2010:1-4.

[21] Wang X L,Bao Y M.Study on the methods of land use dynamic change research.Progress in Geography,1999,18(1):81-87.

[22] Zhou D C,Luo G P,Lu L.Processes and trends of the land use change in Aksu watershed in the central Asia from 1960 to 2008.Journal of Arid Land,2010,2(3):157-166.

[23] Li X Y,Xiao D N,He X Y,Chen W,Jiao Y M,Song D M,Hu Z B.Integrated assessment of oases maturity in inland river basins of China.Acta Geographica Sinica,2006,61(8):855-864.

[24] He C Y,Shi P J.Landscape Urbanization and Land System Modeling.Beijing:Science Press,2009:18-19.

[25] Yang S,Feng X M,Chen L D.Spatial-temporal differentiation and mechanism of land-use/cover change:a case study of Haidian and Yanqing districts,Beijing.Acta Ecologica Sinica,2009,29(8):4501-4511.

[26] Li C Z,Yu F L,Liu J.Dynamic change of landscape and its driving forces in midstream of Heihe mainstream basin after water redistribution.Acta Ecologica Sinica,2009,29(11):5832-5842.

[27] Ma M G,Wang X M,Jiao A M,Chen X Z.Study on the change of landscape pattern of oasis in arid region based on RS and GIS methodsapplication of Jinta Oasis.Journal of Desert Research,2003,23(1):53-58.

[28] Ma M G,CAO Y,Cheng G D.Oasis corridor landscape in arid regions:a case study of Jinta Oasis.Chinese Journal of Applied Ecology,2002,13(12):1624-1628.

[29] Guo M,Ma M G,Xiao D N,Zhao S L.Study on landscape fragmentation of arid region oasis based on remote sensing and GIS——a case study of Jinta Oasis.Journal of Desert Research,2004,24(2):201-206.

参考文献:

[1] 张飞,塔西甫拉提·特依拜,丁建丽,王伯超,王飞,买买提·沙吾提.干旱区绿洲土地利用/覆被及景观格局变化特征——以新疆精河县为例.生态学报,2009,29(3):1251-1263.

[2] 王涛.干旱区绿洲化、荒漠化研究的进展与趋势.中国沙漠,2009,29(1):1-9.

[3] 钱云,郝毓灵.新疆绿洲.乌鲁木齐:新疆人民出版社,1999:133-133.

[4] 汪久文.论绿洲、绿洲化过程与绿洲建设.干旱区资源与环境,1995,9(3):1-12.

[5] 韩德麟.关于绿洲若干问题的认识.干旱区资源与环境,1995,9(3):13-31.

[6] 贾宝全,慈龙骏,韩德林,杨洁泉.干旱区绿洲研究回顾与问题分析.地球科学进展,2000,15(4):381-388.

[7] 申元村.绿洲形成条件与良性演替调控研究.干旱区资源与环境,1995,9(3):44-48.

[8] 陈隆亨.荒漠绿洲的形成条件和过程.干旱区资源与环境,1995,9(3):49-57.

[9] 杨发相,穆桂金,岳健,付强.干旱区绿洲的成因类型及演变.干旱区地理,2006,29(1):70-75.

[10] 罗格平,周成虎,陈曦.干旱区绿洲土地利用与覆被变化过程.地理学报,2003,58(1):63-72.

[11] 岳东霞,杜军,巩杰,降同昌,张佳静,郭建军,熊友才.民勤绿洲农田生态系统服务价值变化及其影响因子的回归分析.生态学报,2011,31(9):2567-2575.

[12] 张林源,王乃昂,施祺.绿洲的发生类型及时空演变.干旱区资源与环境,1995,9(3):32-43.

[13] 张杰,潘晓玲.焉耆盆地库鲁克绿洲扩展时空格局动态分析.资源科学,2009,31(8):1369-1377.

[14] 赵晓囧,颉耀文,李琳琳.1986—2009年高台县绿洲化荒漠化时空过程.兰州大学学报:自然科学版,2012,48(1):49-54.

[15] 罗格平,周成虎,陈曦.从景观格局分析人为驱动的绿洲时空变化:以天山北坡三工河流域绿洲为例.生态学报,2005,25(9):2197-2205.

[16] 许端阳,康相武,刘志丽,庄大方,潘剑君.气候变化和人类活动在鄂尔多斯地区沙漠化过程中的相对作用研究.中国科学D辑:地球科学,2009,39(4):516-528.

[17] 张娜.生态学中的尺度问题:内涵与分析方法.生态学报,2006,26(7):2340-2355.

[18] 陈佑启,何英彬.论土地利用/覆盖变化研究中的尺度问题.经济地理,2005,25(2):152-155.

[19] 陈睿山,蔡运龙.土地变化科学中的尺度问题与解决途径.地理研究,2010,29(7):1244-1256.

[21] 王秀兰,包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨.地理科学进展,1999,18(1):81-87.

[23] 李小玉,肖笃宁,何兴元,陈玮,角媛梅,宋冬梅,胡志斌.中国内陆河流域绿洲发育度的综合评价.地理学报,2006,61(8):855-864.

[24] 何春阳,史培军.景观城市化与土地系统模拟.北京:科学出版社,2009:18-19.

[25] 杨爽,冯晓明,陈利顶.土地利用变化的时空分异特征及驱动机制——以北京市海淀区、延庆县为例.生态学报,2009,29(8):4501-4511.

[26] 李传哲,于福亮,刘佳.分水后黑河干流中游地区景观动态变化及驱动力.生态学报,2009,29(11):5832-5842.

[27] 马明国,王雪梅,角媛梅,陈贤章.基于RS与GIS的干旱区绿洲景观格局变化研究——以金塔绿洲为例.中国沙漠,2003,23(1):53-58.

[28] 马明国,曹宇,程国栋.干旱区绿洲廊道景观研究——以金塔绿洲为例.应用生态学报,2002,13(12):1624-1628.

[29] 郭明,马明国,肖笃宁,赵善伦.基于遥感和GIS的干旱区绿洲景观破碎化分析——以金塔绿洲为例.中国沙漠,2004,24(2):201-206.