秋水堂主的《金瓶梅》学思论

——美国中国古代小说研究系列之一

2013-12-10··

··

陈寅恪在《冯友兰中国哲学史上册审查报告》中谓:

凡著中国哲学史者,其对于古人之学说,应具了解之同情,方可下笔。……所谓真了解者,必神游冥想,与立说之古人,处于同一境界,而对于持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情,始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论。

陈氏“神游冥想”而致“了解之同情”说,或源自哈佛学者白璧德(Irving Babbitt)所谓“以同情和想象的方式来阐释过去的历史”。陈氏于1919年至1921年留学哈佛,结识白璧德。《秋水堂论金瓶梅》(以下简称《秋水堂》)的前言里有这样一段话:“《金瓶梅》里面的生与旦,却往往充满惊心动魄的明与暗,他们需要的,不是一般读者所习惯给予的泾渭分明的价值判断,甚至不是同情,而是强有力的理解与慈悲。”秋水堂是哈佛大学田晓菲教授在波士顿居所书斋的名字,田教授笔名宇文秋水,她的《金瓶梅》研究以超越于“了解”的“理解”与深沉于“同情”的“慈悲”持论,涉及抄写与版本、本事与引文以及在文本细读之下建构的多重文学批评观等,形成自身颇具特色的学术理路,启示良多。

一、抄写版本:手抄本文化视域下的省思

《金瓶梅》版本流变情况如何?众说纷纭,莫衷一是。孙楷第先生在《中国通俗小说书目》中载《金瓶梅》的版本主要有:《金瓶梅词话》一百回、《新刻绣像原本金瓶梅》一百回、《新刻绣像金瓶梅》一百回、《张竹坡评金瓶梅》一百回和《古本金瓶梅》一百回,共五种版本。第二、三种是明崇祯本,第四种是清刻本,但基本上还是崇祯本,而第五种仍由张竹坡评本删节而成,所以简单地说,《金瓶梅》只是两种版本系统:词话本与绣像本。关于这两个版本,目前争论最多的问题有两个:一是二者孰先孰后?一是二者孰优孰劣?1933年,郑振铎以郭源新的笔名发表文章《谈〈金瓶梅词话〉》,谓绣像本“不是一个好的可据的版本”,“金瓶梅词话才是原本的本来面目”。这个观点影响很大,在欧美也有不少学者回应,如芝加哥大学芮效卫(David Roy)教授在《金瓶梅词话》译本第一卷的前言中说绣像本是“一个小说版本中的次品”,认为这位改写者“不了解原作者叙事技巧中某些重要特点,特别是在引用的材料方面,因为原版中包含的许多诗词都或是被删去,或是换成了新的诗词,这些新诗词往往和上下文不甚相干”。普林斯顿大学蒲安迪教授(Andrew Plaks)在《明朝四大奇书》中也说道:“研究者们几乎无一例外地认为,无论在研究还是翻译方面,词话本都是最优秀的对象。在这种观念影响下,崇祯本被当作为了商业目的而简化的版本加以摒弃,被视为《金瓶梅》从原始形态发展到张竹坡评点本之间的某种脚注而已。”一般来说,大多数学者都认为词话本在先,绣像本在后,绣像本是商业目的简化来的,在艺术价值上不如词话本。

“绣本出于商业原因比词本简略”,针对这个观点,田教授认为:“绣像本绝非简单的‘商业删节本’”(《世间》),如第九回绣像本对李外传被打死的过程,描写比词话本详细得多,“像此等地方,都可以打破‘绣本出于商业原因比词本简略’这样的神话,显示出绣本是《金瓶梅》的一个艺术上十分完整而有独立整体构思的版本”;再比如第九十七回,绣像本有一大段话一百一十三字,解释周守备既然当初与西门庆相交,何以不认识陈经济,而词话本无,这“使得绣像本比词话本简洁是因为商业原因的说法不攻自破:我们知道绣像本并不是处处比词话本简洁,而且,也不是只为了简洁而简洁耳”。

二、本事引文:已源与他踪的考索

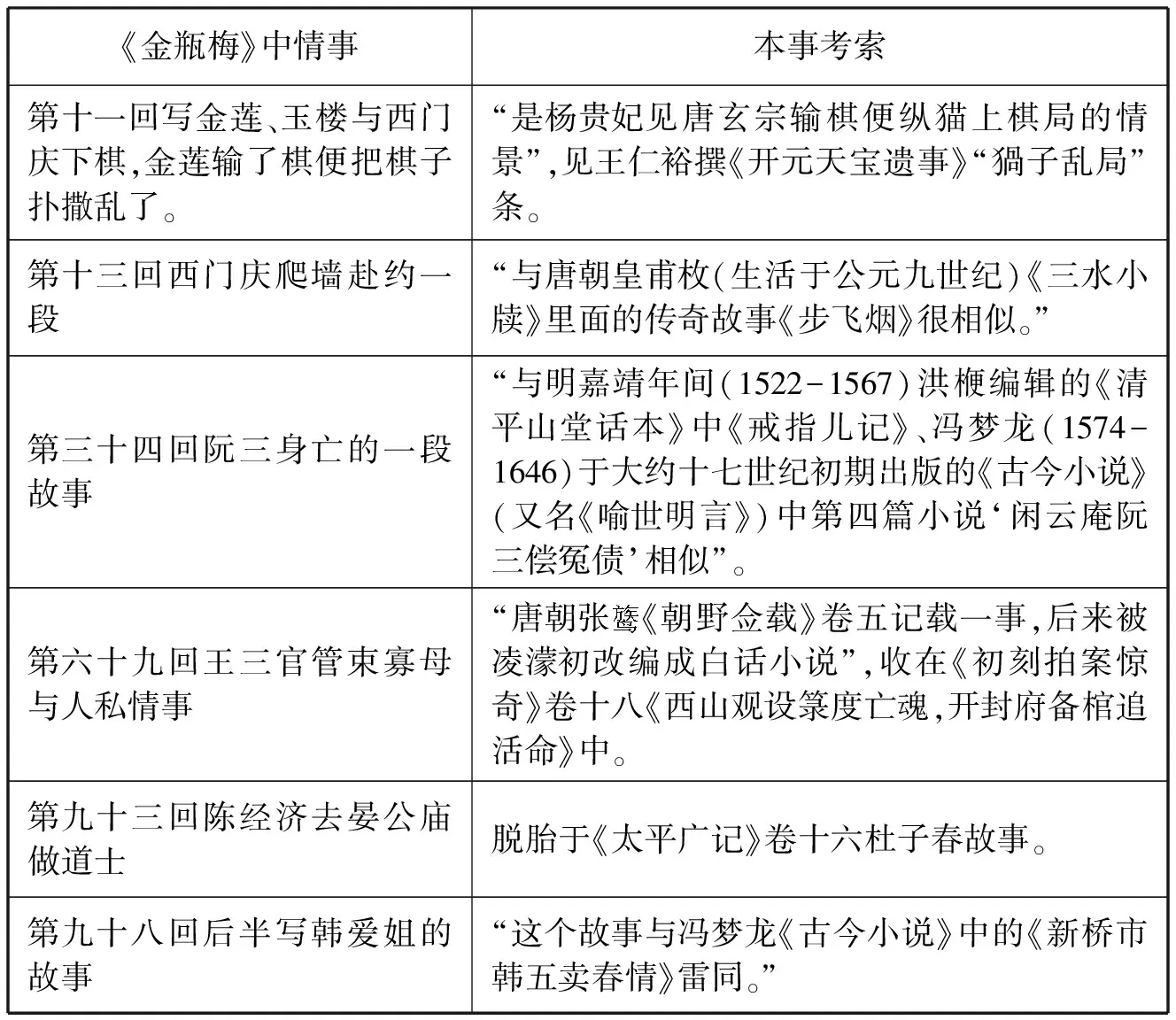

追索故事素材来源,是小说研究的一项基础性工作,田教授对《金瓶梅》进行文本解读的过程中,对故事本事也有很多探讨,举要有五例如下表:

《金瓶梅》中情事本事考索第十一回写金莲、玉楼与西门庆下棋,金莲输了棋便把棋子扑撒乱了。“是杨贵妃见唐玄宗输棋便纵猫上棋局的情景”,见王仁裕撰《开元天宝遗事》“猧子乱局”条。第十三回西门庆爬墙赴约一段“与唐朝皇甫枚(生活于公元九世纪)《三水小牍》里面的传奇故事《步飞烟》很相似。”第三十四回阮三身亡的一段故事“与明嘉靖年间(1522-1567)洪楩编辑的《清平山堂话本》中《戒指儿记》、冯梦龙(1574-1646)于大约十七世纪初期出版的《古今小说》(又名《喻世明言》)中第四篇小说‘闲云庵阮三偿冤债’相似”。第六十九回王三官管束寡母与人私情事“唐朝张《朝野佥载》卷五记载一事,后来被凌濛初改编成白话小说”,收在《初刻拍案惊奇》卷十八《西山观设箓度亡魂,开封府备棺追活命》中。第九十三回陈经济去晏公庙做道士脱胎于《太平广记》卷十六杜子春故事。第九十八回后半写韩爱姐的故事“这个故事与冯梦龙《古今小说》中的《新桥市韩五卖春情》雷同。”

田教授的本事追索,并不止于指出故事本源即了,更多的是一种比较阅读,发掘其内在隐含的意蕴。如西门庆爬墙赴约事,田教授将事件的主人公:赵像与西门庆,步飞烟与瓶儿,武公业与花子虚进行比较,花子虚是眠花宿柳的人物,对瓶儿全无爱意,武公业粗鲁无文且公务繁忙,但宠爱飞烟;赵像是个读过书的世家子弟,西门庆只是市井商人,因此瓶儿有“更多的理由与外人私通”,在比较中彰显理解与同情。又第九十八回韩爱姐的故事与冯梦龙《古今小说》的关系,经过一番对比,田教授指出:“我们会发现两个文本存在许多的差异,而这些差异对于理解《金瓶梅》这部长篇与冯梦龙的短篇都是很重要的。”

值得注意的是,田教授在将敬济的故事与杜子春的故事进行对比的时候,发现有“对杜子春故事的借用与颠覆”,借用者如均在寒冬遇见身穿道服的老人,都被荐作道士;颠覆者如杜子春是无意遇到道士,敬济是主动走来磕头,杜子春有羞耻之心,而敬济面皮是一次比一次厚,结局是“敬济处处规模不如子春,败于爱欲则一”。在讨论这个问题的过程中,田教授引入对“引文”的探讨。《金瓶梅》作者喜欢而且善于“引文”,将“引文”适当地穿插在小说中“随手拈来”,“比如陈经济故事是对杜子春故事的回声,也顺便给知道杜子春故事的读者造成一种对比:因为敬济比杜子春要厚颜得多,也不知感恩得多”。敬济入道的故事既是对杜子春故事的继承,更是对子春故事的再创造,对子春故事的借用与颠覆是《金瓶梅》使用资料来源灵活性、创造性的体现,“这种创造性给读者带来的乐趣与满足感是双重的:既熟悉,又新奇。熟悉感是快感的重要源头,而一切创新又都需要‘旧’来垫底。《金瓶梅》很好地做到了这一点,有足够的旧,更有大量的新,于是使得旧也变成了新”。

除《红楼梦》外,清代的其他小说乃至现当代小说都有明显的《金瓶梅》的影子,田教授对此也予以索踪,如第八十八回写陈经济面对父亲陈洪和情人金莲的死,轻父亲而重情人的表现,这是“后来的《儒林外史》所常用的白描手法,小小地讽刺敬济”。第九十回月娘上坟回来,和吴大妗子一起夸耀春梅的好处,这与第七十五回吴大妗子埋怨春梅之语形成鲜明对比,“这是后来的《儒林外史》里面胡屠户自夸早就看出女婿范进是文曲星下凡的那一类讽刺笔法”。第四十八回写了一个“为人刚方不要钱,问事糊涂”的清官狄斯彬,人称“狄混”,“这样的人物,正是《老残游记》中‘强盗的兵器’玉贤的原型”。张爱玲小说也有大量《金瓶梅》的影子,如第十七回瓶儿称西门庆“就是医奴的药”,《倾城之恋》里面“范柳原说白流苏是医他的药,来源在此。张爱玲自称《金瓶梅》和《红楼梦》对于她来说是一切的源头,然而一般人们都只注意《红楼梦》的影响,忽略了张氏作品中无数《金瓶梅》的痕迹。就比如白流苏爱低头,也来自《金瓶梅》,且来自《金瓶梅》之绣像本也”。

三、春秋笔法:文本细读处的批评存在

田教授认为中国古典小说的最大特色之一就是“史家之笔力”,所以亦以“春秋笔法”论《金瓶梅》,尤重发掘绣像本中的微言大义,谓“词话本中叙述者的插入,尤其是以‘看官听说’为开头的道德说教,绣像本中往往没有,只凭借微言大义的春秋笔法,让读者自去回味”。具体来说,注重回目文字的大义,如绣像本第四回回目有“闹茶坊郓哥义愤”语,“回目说他是出于‘义愤’,这个‘义’字实在是春秋笔法,读者须明察”,其实是“王婆之愤,牵动了郓哥之愤,郓哥之愤,又牵动了武大之愤”,以致事败身亡。第九十二回,绣像本、词话本回目均说“吴月娘大闹授官厅”,而不是说大闹陈家,“以月娘的‘命官娘子’身份而出庭投诉,本来就已经足够丢丑了,何况‘再三跪门哀告’。西门庆如有知又当气死。因此本回回目实在是作者的春秋笔法”。对于文中文字大义,也多有揭发,如第十一回写西门庆邀桂姐唱曲,拿出五两银子,绣像本作“桂姐连忙起身谢了,先令丫鬟收去,方才下席来唱”,词话本作“那桂姐连忙起身相谢了,方才一面令丫鬟收下了,一面放下一张小桌儿,请桂姐下席来唱”,绣像本比词话本简洁含蓄,一个“先”字更能彰显桂姐的“梅雨污泥”之说,正如田教授所说的“‘先’字有味,所谓春秋笔法便是”。

“春秋笔法”由史而文,重字句内在意蕴的发掘,这与英美新批评理论的“文本细读”概念在某种程度上达成一种契合,都是基于文本本身的阐释,重视文本细节的解读。田教授解读《金瓶梅》尤重细节,谓“《金瓶梅》是一部大书,在这部宏篇巨制之中,一个字似乎算不了什么。然而,全书是大厦,细节是砖石,细节是区别巨擘与俗菝的关键,无数的细节都用全副精力全神贯注的对付,整部小说才会有神采”。如对武松见金莲与金莲见西门庆时“低头”细节的解读,第一回写武松初见金莲时“武松见妇人十分妖娆,只把头来低着”,后来一起吃饭,金莲一直看着武松,“武松吃他不过,只得倒低了头”,田教授关注到这一细节,并认为“武松在金莲面前每每低头,也正像后文中金莲在西门庆前每每低头一般”,在第三回中金莲见到西门庆后共有七次低头,而“词话本与绣像本的不同,也正在于描写金莲初见西门庆时,词话本并无那许多妩媚的低头”,“西门庆调金莲,正如金莲之调武松;金莲的低头,宛似武松的低头。是金莲既与武松相应,也是西门庆的镜像也”。

基于“春秋笔法”与“文本细读”法的结合,以及文本比较的视野扩大,田教授形成了自己独特而新颖的《金瓶梅》文本批评观,对绣像本的评点,尤其是张竹坡的评点文字多有理论上的补充与提升。田教授认为:“张竹坡一意以‘苦孝说’解释这部小说,然而《金瓶梅》比单纯的‘苦孝’复杂得多。”比如金莲抢白潘姥姥,张竹坡评曰:“以己母遗之物,赠人之不能养之母,不一反思,直猪狗矣。”田教授认为“潘姥姥诚然可怜,但是潘姥姥也完全不理解金莲的心情——在一个妻妾满堂的家庭里,做一个无子、无钱、又无娘家后台、甚至连丈夫宠爱也失去了的妾是怎样的艰难”;“张竹坡同情潘姥姥是对的,但是痛诋金莲不孝,看不见金莲的可怜之处,这种道德上的狭隘与严厉也不能使我们百分之百地赞同”,这从第八十二回潘姥姥去世金莲的表现就可以看出来,《金瓶梅》的作者摹写人物内心非常复杂,“能够不仅体会到父母的用心,也体会到女儿的委屈与复杂,并不像张竹坡那样一味只知道强调‘苦孝’,这是金瓶作者极了不起的地方”。第八十五回春梅临去,金莲回房后“不觉放声大哭”,张竹坡评曰:“西门死无此痛苦,潘姥姥死又无此痛哭。”“张竹坡颇有微词,但是金莲的感情很容易理解:春梅不仅是金莲的知己,而且是孤寂中的知己,只有在春梅走了之后,金莲才真正一无所有。春梅固然当得起金莲的这一番放声大哭也。”第七十一回张竹坡卷首有一个总评曰:“自前回至此回,写太尉,写众官,写太监,写朝房,写朝仪,至篇末,忽一笔折入斜阳古道,野寺荒碑,转盼有兴衰之感。”田教授认为张竹坡这一段评得好,但也还有没有说出来的,是“写女鬼,写皇帝”,“女鬼即瓶儿,是所谓至幽至冥的‘阴人’,皇帝,则是阳气之最盛,至崇、至尊”。第八十九回月娘不带西门大姐来给西门庆的前妻陈氏上坟,只和孝哥、玉楼来祭拜西门庆一人,张竹坡评曰:“不题瓶儿,短甚。”田教授补充说:“其实不令大姐祭扫陈氏之坟,礼数更短,更不近人情。”第九十一回写李衙内为了玉楼而卖掉原来的通房丫头玉簪,张竹坡认为作者写这么一个人物,是以玉簪象征“浮名”:因为玉楼镌名于簪,则簪于玉楼是一名字。田教授认为:“玉簪儿的名字,确是别有深意,但以玉簪象征抽象的浮名则未必是作者本心。”

四、情事如画:图像、语象与诗词意味的颠覆

张竹坡在《金瓶梅》第六十二回回评中针对瓶儿之死谓:

西门是痛,月娘是假,玉楼是淡,金莲是快。故西门之言,月娘便恼;西门之哭,玉楼不见;金莲之言,西门发怒也。情事如画。

中国诗学素有“诗中有画”、“画中有诗”之说,而小说与图像的关系,类似说法莫如张竹坡的“情事如画”论了。“文学是语言的艺术”,但我们也不能执着于语言文本的惟一性,毕竟文学的描写与叙事让语言呈现出立体的画面感,文学与图像艺术存在着比较的共同点。张竹坡的“情事如画”论在某种程度上契合于语言与图像的关系,田教授真正懂得《金瓶梅》的艺术,她在《秋水堂》中将语言与图像书写在同一个文本上,语图交错,图像与语象共时呈现。

在《秋水堂》书中,共有15幅插图,除1幅来自《金瓶梅》绣像本的插图外,其他14幅均选自历代名画,以及近、现代的照片,且因图生文,每一幅画的下面都配有精美的文字解读。绣像本插图选的是第六十七回西门庆在书房梦见瓶儿诉幽情的插图,田教授说:“我最喜欢古代中国人在图书里表现梦境的手法:从沉睡的人头上升起一缕烟雾,代表了这个人的生魂离开了他的身体,打一个旋儿,拓开一片空白,梦境就在这片空白中展现出来。”画境本虚,画梦境是虚中之虚,插图的精彩之处便是把虚中之虚画得生动传神。而说到为什么大量选取历代名画和近、现代的照片,田教授解释道“因我以为《金瓶梅》里面的男男女女是存在于任何时代的,不必一定穿着明朝或宋朝的衣服”,西门庆、应伯爵、李瓶儿、庞春梅、潘金莲似的人物依然活跃在我们现今的生活中,每一个时代都有一部《金瓶梅》。如在第十二回前配的一幅藏于美国密苏里州堪萨斯市尼尔逊-阿特金斯博物馆的名画,画中有九个人正在饮酒寻欢,对比第十二回的文字,一开始即写西门庆与几个兄弟在桂姐处饮酒作乐,借玳安之目描写如下:“只见应伯爵、谢希大、祝实念、孙寡嘴、常时节众人正在那里,伴着西门庆搂着粉头欢乐饮酒。”这是小说中的场景,田教授根据小说中人物的状貌、性格特征,一一与画中人物相对应,恰如其分,如画中上座两个相拥相抱的即是西门庆与桂姐,执壶斟酒的是桂卿等。最匹配、最有意思的是应伯爵的认知,画中桌子的另一头有两个人物,应该就是谢希大和应伯爵了,但哪一个是谢希大,哪一个是应伯爵呢?“之所以知道哪一个才是谢希大,无他,只因为那一手托着一只碗伸出去等着丫鬟添酒、一手捋着颏下短须的,不是别人,定是伯爵。我们熟知他脸上那狡黠的、微醺的、深通世故的、与人生非常妥协的微笑,而这微笑,不知怎的,令人觉得深深地悲哀。”田教授通过对小说语言与画中人物的对照,将应伯爵这样一个靠辞令取悦西门庆的“帮闲”式人物性格解读得深刻有味。

“语图互文”的另一重境界是文本在描写中让人从语象里感受到立体的图像的存在。田教授在《留白》中有这样一段文字:

我常常想把《金瓶梅》写成一个剧本。电影前半是彩色的,自从西门庆死后,便是黑白。武松披着一方红锦。这衣服的腥红色,简单、原始,从黄昏中浮凸出来,如同茫茫苦海中开了一朵悲哀的花,就从此启动了这部书中的种种悲欢离合。

以“表演”式的动态图像色彩的巨大差别来喻示书中人物的悲欢离合,既是对《金瓶梅》主旨的完美诠释,也是语言图像化的经典示范。这是就《金瓶梅》的整体主旨层面的语象化,田教授的文本语象化是有层次感的,具体到一个章回中也有精彩呈现,如论述第二十一回的文字时说:“虽然头绪纷繁,然而无不围绕着两次和好进行,所以细节虽多不乱,且有鸳鸯锦的效果——图案明暗相针,回环往复。全回且以雪夜开始,以雪夜结束。”又如论述第二十七回说:“此回书的旖旎情色,从翡翠轩到葡萄架,彷彿一幅浓艳的工笔画。然而这幅画有一个严酷的黑色框架……中间却又花团锦簇,风流旖旎,文笔周到微妙,丝丝不苟,乃文学作品中的上乘。”再深一层次的是对人物形象的语象化,如潘金莲,田教授谓:““金莲是一个合诗与散文于一身的人物,也是全书最有神采的中心人物。”第八回金莲思念情郎,用红绣鞋占相思卦,寂寞半夜弹琵琶唱曲,“宛然是古典诗词中描画的佳人”,但又从她三番两次地数饺子来看,“宛然一个市井妇人,小气、苛刻而狠心”,金莲是“一个立体的佳人,不是古典诗词里平面的佳人”,如在第十九回写金莲扑蝶,“是诗词中常常刻画的美人举止。然而扑蝶之际,与陈经济调情,美人便不是平面,而是立体了”。

金莲的举止,常常和中国传统诗词中的佳人形象吻合无间,也就是绣像本评点者所谓的“事事俱堪入画”,然而《金瓶梅》人物形象塑造的独特之处是还把佳人的另一面呈现给读者,比如上文说到的金莲数饺子事,又如激打孙雪娥事,这些是“古典诗词绝对不会触及的”,因为“中国古典诗词,包括曲在内,往往专注于时空的一个断片,一个瞬间,一种心境,但当它与小说叙事放在一起,就会以相互映照或反衬的方式呈现出更为复杂的意义层次”。《金瓶梅》写得绝妙之处,就在于诗与散文、抒情与写实的穿插,从而赋予诗词更加独特的意境。以各回回首诗词为例,比较词话本与绣像本中回首的诗词,一方面如韩南先生在《金瓶梅的版本》中所说:词本多为诗而绣本多为词;另一方面,田教授认为“词本的诗多是道德劝诫,绣本则倾向于抒情:有时,绣本的回首诗词,因其浓厚的抒情意味恰好与回中所叙之事(不那么美、不那么抒情的事件)形成反讽;有时则采取暗示手法,一方面含蓄地影写回中的人物情感,一方面对全书的情节发展作出预言”,比如第二十五回卷首,词话本以一首道德说教味很浓的诗开始,而绣像本以一首韵味十足的秋千词开头:

蹴罢秋千,起来慵整纤纤手,露浓花瘦,薄汗轻衣透。见有人来,袜刬金钗溜。和羞走,倚门回首,却把青梅嗅。

这首词成功地将《金瓶梅》限于小说文体与篇幅而无法包括进来的内容呈现在读者面前,有诗意的抒情暗示,也有小小的扭曲,以致具有反讽意味的对照,“我们意识到这中国第一部描写家庭生活的长篇小说,其实是对古典诗词之优美抒情世界的极大颠覆”。

“《金瓶梅》的好处在于赋予抒情的诗词曲以叙事的语境,把诗词曲中短暂的瞬间镶嵌在一个流动的上下文里,这些诗词曲或者协助书中的人物抒发情感,或者与书中的情事形成富有反讽的对照,或者埋伏下预言和暗示。”第四十九回董娇儿请蔡御史在她的“湘妃竹泥金面扇儿”上题诗,扇子上面“水墨画着一种湘兰平溪流水”,“湘妃、湘兰,都令人想到《楚辞》意境,然而此情此景,似乎与楚骚差距甚远”。“《金瓶梅》是对古典诗词之境界的讽刺摹拟和揭露”。《金瓶梅》中有大量的文字写赏花、扑蝶、打秋千、闺怨相思,乃至题扇、对弈、弹琴等古典诗词中意象,本是一个单纯而优美的境界,然而当这些意象被填入到复杂而现实的小说叙事中,诗词的优美意境被完全颠覆,以致成为对那个世俗社会更加强烈的反讽与暗示。

五、慈悲情怀:与秋有关的死亡阴影

田教授在《秋水堂》第一回开篇即说:“《金瓶梅》是一部秋天的书。它起于秋天:西门庆在小说里面说的第一句话,就是‘如今是九月廿五日了’。它结束于秋天:永福寺肃杀的‘金风’之中。秋天是万物凋零的季节,死亡的阴影笼罩着整个第一回,无论热的世界还是冷的天地。”《金瓶梅》中满布的是年轻生命陨落的死亡阴影,李瓶儿死于27岁,庞春梅死于29岁,潘金莲死于31岁,西门庆死于33岁……。就死亡的方式而言,西门庆、李瓶儿是自然死亡,但其间充斥着的是血腥与污秽;武大、潘金莲、陈经济是他杀,更是惨不忍睹;宋惠莲、西门大姐、孙雪娥是被迫自杀,痛苦不堪。《金瓶梅》尤偏爱秋季,写发生在秋天里的血腥、暴力与人的灾难,具有深沉的“受难”意识。

死亡与季节的转换促动着小说情节的变化,《金瓶梅》是在季节转换与人物次第死亡的过程中构织文字。秋天是花枝凋谢,万物沦丧的季节,瓶儿在秋天死去。瓶儿的死,从第六十回写到六十五回,在《金瓶梅》中花费的笔墨最多,是“在所有中国古典叙事文学里,惟一用了六回的篇幅,仔仔细细地描写死亡”(《一枝倒插的梅花》)。西门庆也在这个秋天死去,小说第五十六回后,与上半部分写春夏景色极其详细不同的是写夏天只是一笔带过,“自此回至西门庆死,偏重于描写秋冬”。与秋天有关的死亡暗示是一个“冷”字,第五十一回便是“有许多死亡的冷冷暗示”。如月娘恼羞时说“只当守寡,也过的日子”即是出语成谶,而金莲谓“从子宫冷森森直掣到心上”,“这一‘冷’的出现,预示着西门庆的生涯已经开始下坡”,最后薛姑子宣讲《金刚科仪》时的一段说:“电光易灭,石火难消。落花无返树之期,逝水绝归源之路”,“具道人世无常,是作者在此回布下死亡阴影的最后力笔”。季节循环所带来的气候冷热交替,反衬的是人世的生存与死亡。

“自古逢秋悲寂寥”,中国文学素有“悲秋”的传统,作为《金瓶梅》中季节偏爱的秋季,不仅仅是作为时间标识,助推故事情节发展,更被赋予为感情的寄托,隐蕴死亡的气息。田教授谓:“《金瓶梅》是一部秋天的书。秋天是万物凋零的季节,却也是万物成熟丰美的季节。《金瓶梅》既描写秋天所象征的死亡、腐败、分离、凋丧,也描写成年人的欲望、繁难、烦恼、需求;它不回避红尘世界令人发指的丑恶,也毫不隐讳地赞美它令人销魂的魅力。一切以正面、反面来区分其中人物的努力都是徒劳,《金瓶梅》写的,只是‘人’而已。”《金瓶梅》是一部写“成年人的书”,写世相,写人生是复杂而多元的,所有人的悲与欢都是由个人的性格所致。第六十二回,西门庆面对瓶儿的病中身亡,伤心欲绝,“我们这是没有想到,这个贪婪好色、浅薄庸俗的市井之徒,会如此痴情,又有如此的勇气,会被发生在他眼前的情人之死提升到这样的高度:这是西门庆自私盲目的一生中最感人的瞬间”。西门庆首先也只是一个有血有肉的人,也有“真诚的感情”的时候。“瓶儿之死,使我们感到哀怜;金莲之死令我们震动,但是西门庆这么一个人,我们虽然没有什么深刻的同情,却也并没有一般在电影小说中看到一个坏人死掉而感到的痛快。因为他的死,就像瓶儿的死一样,是痛苦而秽恶的……他的恶德,是贪欲、自私、与软弱,而所有这些,都是人性中最常见的瑕疵”。人性都是有弱点的,在这一点上,西门庆也应该得到悲悯。同样在小说第八十七回武松杀死潘金莲的一段描写,极为详细而血腥暴力,“使用的都是潜藏着性意象的暴力语言”,金莲是书中欲望最强横、生命力最旺盛的女人,她的结局也是与她的性格相符的,尽管也犯下了不少罪孽,但金莲本人也一直是命运的牺牲品,“是许多不由她控制的因素的牺牲品,因此,当她结局的血腥与惨烈远远超出了书中的任何一个人物——甚至包括得到了复仇的武大本人时,就产生了强烈的悲剧气息”。西门庆、潘金莲都是一个不完全的人物,面对的都是人性的凡俗与软弱、欲望与压抑,悲剧的发生也就在所难免。

田教授理解作者,认为《金瓶梅》的作者是这样的一个人:“一个有着神一样的力与慈悲的人。没有这样的力,也就不可能有真正的慈悲。一切没有‘力’的慈悲,都是道学先生的说嘴,都是无用的,繁琐小器的,市井妇人的”。田教授更理解作者的“了解”,“爱读《金瓶梅》,不是因为作者给我们看到人生的黑暗……而是为了被包容进作者的慈悲。慈悲不是怜悯:怜悯来自优越感,慈悲是看到了书中人物的人性,由此产生的广大的同情”。田教授与《金瓶梅》的作者都传达出了漫天满地的慈悲情怀。

如果说陈寅恪的“了解之同情”是基于“以诗证史”的知人论世,是一种史学的移情,那么田晓菲的“理解与慈悲”是文本细读后的情感折服(feeling into),是一种文学的慈悲,正如宇文所安在《秋水堂论金瓶梅序》中说:“秋水的论《金瓶梅》,要我们读者看到绣像本的慈悲。与其说这是一种属于道德教诲的慈悲,毋宁说这是一种属于文学的慈悲。”这种“文学的慈悲”不是一般意义上的平泛感知,不是文人遣情寄怀的文字游戏,而是“因为对《金瓶梅》这样一部强有力的书,感到情不自禁的折服与喜爱”(《一枝倒插的梅花》),是经由文献考索、文本批评以至文化审视之学术理路后的、带有释教佛性的文学移情。

癸巳夏定稿于哈佛燕京图书馆

注

:① 陈寅恪《金明馆丛稿二编》之《冯友兰中国哲学史上册审查报告》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第279页。

② 白璧德著,张沛等译《文学与美国的大学》,北京大学出版社2004年版,第121页。

③ 参见陈怀宇《陈寅恪与赫尔德——以了解之同情为中心》,《清华大学学报》2006年第4期。

④ 田晓菲《秋水堂论金瓶梅》,天津人民出版社2005年修订版。

⑤ 孙楷第《中国通俗小说书目》,人民文学出版社1982年版,第131-132页。

⑥ 郑振铎《谈〈金瓶梅词话〉》,《文学》1933第1卷第1期。

⑦ 英文原文及出版情况是:“an inferior recension of the text,” “did not understant certain significant features of the author's techniques,especially in the use of quoted material,for much of the poetry incorporated in the original edition is either deleted or replaced with new material that is often less relevant to the context.” “Introduction”, The Plum in the Golden Vase or Chin P'ing Mei (Volume One:The Gathering), trans. David Roy (Princeton:Princeton University Press,1993),pp. xx-xxi.

⑧ 英文原文及出版情况是:“In view of the superior text for purposes of study and translation,the Ch'ung-chen text has been dismissed as a commercial abridgement, a kind of footnote to the development of the novel from its original form into the Chang Chu-p'o critical edition.” The Four Masterworks of the Ming Novel (Princeton,NJ:Princeton Unicersity Press,1987),p.66.

⑨ 田晓菲《世间两部金瓶梅》,《读书》2002年第12期。

⑩ 田晓菲《留白:写在〈秋水堂论金瓶梅〉之后》,天津人民出版社2009年版,第14-15页。