集中居住区与分散居住区农户社区环保意愿差异性分析

2013-12-07李浩华

李浩华

(南京农业大学公共管理学院,江苏南京 210095)

农村土地综合整治、推行农民集中居住是当下缓解城乡用地矛盾、促进耕地适度规模经营、提高土地产能的重大创新举措。集中居住区居住环境治理以及公共服务供给的改善有利于农民生活质量及福利水平的提升。然而土地综合整治不是面子工程,农民集中居住后社区环境质量的维持与可持续性发展仍是一项长久且艰巨的任务。农民生态环境行为对农村生态环境有直接性、根源性影响[1],这种影响源于其在农村环境中的主体性。农民的生态环境又受到其环保意愿的直接影响,因此,集中居住区生态环境的维持、发展与农民环保意愿密切相关。

已有研究中,不乏对农户生态环境行为的研究,认为环保意愿与农户生态环境行为有直接联系[2-3]。也有较多关于农户环保意愿的研究,认为农民家庭收入、职业、受教育程度[4]、政府引导、法律保障[5]等均能够对农民环保意愿产生影响。但对土地整治背景下的农民环保意愿研究鲜有报道,农户环保意愿的提升与社区环境的外部性治理是否同步关系到社区的稳定发展,农民居住方式发生变化后,环保意愿究竟有无发生变迁,这种变迁对农民环保行为以及社区内生态环境保护意义有多大,何种因素影响着农民的环保意愿等问题仍值得进一步研究。笔者基于南京市土地综合整治区18个村183个农户的实地调研数据,对集中居住区与分散居住区农户环保意愿进行了差异性分析,以期为农村生态环境保护、土地整治中社区治理与维护提供实证依据。

1 材料与方法

1.1 材料

采用参与式农村评估法对南京市高淳县、溧水县、六合区11个镇街,18个村的农户进行了入户访谈。调查农户家庭基本信息、环保需求、环保知识了解程度、环保投资 (劳动与财力)意愿等方面内容。共收集问卷185份,有效问卷183份,合格率为97.84%,集中居住区有效问卷101份,分散居住区有效问卷82份。其中高淳县古柏镇、桠溪镇、淳溪镇、东坝镇分散居住区3个,农户31户,集中居住区5个,农户51户;溧水县白马镇、石湫镇、和凤镇分散居住区2个,农户21户,集中居住区2个,农户20户;六合区冶山镇、马集镇、横梁街道、竹镇分散居住区3个,农户30户,集中居住区3个,农户30户。

所调查的农户中男性受访者占48.09%,女性受访者占51.91%,比例基本相当。集中居住区受访农户男女比例分别为45.54%、54.46%,分散居住区这一比例分别为51.22%、48.78%。集中居住区受访农户平均年龄47.24岁,分散居住区受访农户平均年龄为47.04岁,样本总体平均年龄为47.15岁。

集中居住区从事农业、非农业和待业的人口比例分别为13.86%、57.43%和28.71%,分散居住区的比例分别为50.00%、46.34%和3.66%。可见,集中居住区非农人口的比例明显高于分散居住区,但待业人口的比例也远高于分散居住区。农民集中居住后,原有耕地多流转出租,赋闲劳动力也多以外出务工的方式流转出去,在市场竞争下,缺乏技能的农村妇女以及老人成为在家待业的主要人群。

1.2 方法

对不同居住区农户的环境保护需求性、环保主动性、环保投资意愿、环境法律知识了解程度等虚拟变量进行赋值。开展环保工作的必要性:有必要=1;无所谓=0;没必要=-1。是否会主动宣传环保教育:会=1;不会=0。是否愿意缴纳环境管理费 (税):愿意=1;不愿意=0。是否会主动制止不环保行为:会=1;不会=0。近期是否接受过政府的环保宣传教育:接受过=1;没接受过=0。是否了解《环境保护法》:了解=1;不了解=0。

利用集中居住区与分散居住区2个独立样本,运用独立样本t检验的方法检验2个样本均值是否存在显著性差异。

2 结果与分析

2.1 环保意识

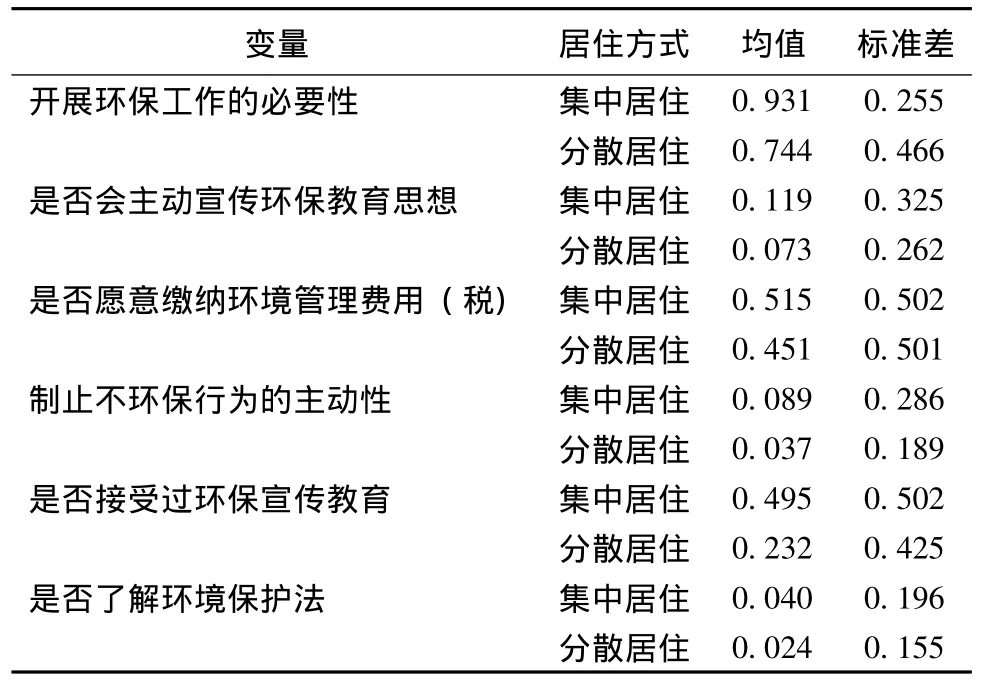

对不同居住区农户环保意识的统计结果如表1。

表1 不同居住区农户环境意识统计结果

由表1可知,在“是否有必要开展环保工作”的问题上,集中居住区农户的均值比分散居住区的高出0.187,分散居住区农户选择无所谓的比重较大,这里体现出分散居住区农户对政府信心的缺失,面对长期无人管理的居住环境,农户对政府缺乏信心;另一方面,体现出分散居住区农户对不好生态环境的抗性,长期生活在脏乱的村庄环境下,对周边的环境已产生一定的抗性及适应性,在没有显著影响农户身心健康和家庭经济状况的情境下,农户会产生无所谓的心理。在“是否会主动宣传环保思想” “支付环境管理费 (税)” “是否知道环境保护法”等方面,两者的均值差异并不大,大部分农户都不愿意进行居住区环保建设投资 (人力、资金)。一方面农户缺乏环境保护方面的知识储备,另一方面政府设施及服务供给往往是自上而下,笔者认为,这可能是缺乏村民偏好表达所导致的。村民过分依赖政府决策机制,在家庭经济状况变化之后,人力或财力投资都会非常谨慎。在“是否接受过政府环保教育”问题上,集中居住区农户的均值比分散居住区的高0.263,有分散居住区农户表示从不关心这些宣传工作,认为都是政府的面子工程。环保宣传力度及效果不理想,流于形式,背离初衷。

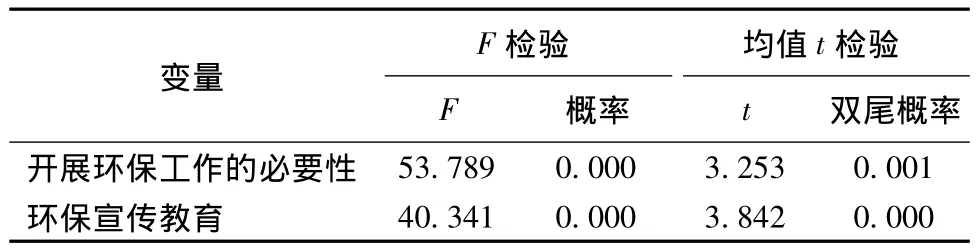

对2个均值差异较大的变量进行方差分析和t检验,结果 (表2)表明,在“开展环保工作必要性”即环保需求方面,观察值为53.789,对应的概率P为0.000,小于显著水平5%,通过F检验,两总体方差存在显著差异;t检验值为3.253,对应的双尾P值为0.001,小于显著水平5%。说明不同居住区农户环保需求方面存在显著性差异。在“是否接受环保教育”方面,观察值为40.341,对应的概率P为0.000,小于显著水平5%;t检验值为3.842,对应的双尾P值为0.000,小于显著水平5%,说明不同类型的居住区农户在接受环保教育方面也存在显著差异。

表2 不同居住区农户环境意识的F检验和t检验结果

2.2 能动性与投资意愿

根据t检验结果与上文分析可知,尽管集中居住区农户在环境保护宣传频次方面优于分散居住区,但与分散居住区农户环保观念差异并不大,环保的主观能动性以及责任感均不足,不愿意进行环保投资,同样过度依赖政府。不愿意支付环境管理费用,加大了政府 (社区)的财政负担,对环保设施的维护及服务供给的可持续性提出了挑战。

3 小结与讨论

通过对集中居住区与分散居住区农户环保意愿的差异性分析可知,首先,土地整治中,农民由分散居住变为集中居住,但农户环保意愿的提升与社区环境质量的改善并未同步,不同居住区农户环保能动性及环保 (人力、财力)投资意愿均缺失。过度依赖政府治理、家庭经济状况变化、缺少舆论监督、环保机制缺少农户偏好表达等可能是导致这种缺失的主要原因。其次,分散居住区农户对恶劣环境具有较强的抗性,政府信息缺失、环保需求相对较少。集中居住区农户有相对较高的环保需求,但与之形成对比的是其低下的环保意愿。不同居住区的农户对环境保护法了解均不足。最后,在环保宣传方面,集中居住区的宣传频次优于分散居住区,但宣传教育效果不明显,农户环保意愿无明显改进,宣传教育有流于形式的风险。

作者运用独立样本t检验方法对不同居住区农户的环保意愿进行了差异性分析,并提出导致农户环保意愿提升与社区环境质量改善未同步的可能原因,但未进行进一步的理论及实证验证。究竟如何才能提高集中居住区农户的环保意愿仍值得进一步探究。

[1] 田翠琴,赵志林,赵乃诗.农民生活型环境行为对农村环境的影响[J].生态经济,2011(2):179-184.

[2] 唐国建,崔凤.论人类的环境行为及其可选择性[J].学习与探索,2010(6):108-112.

[3] 王凤.公众参与环保行为影响因素的实证研究[J].中国人口·资源与环境,2008,18(6):30-35.

[4] 刘光栋,吴文良,彭光华.华北高产农区公众对农业面源污染的环境保护意识及支付意愿调查[J].农村生态环境,2004,20(2):41-45.

[5] 王远,陆根法,罗轶群,等.环境管理社区参与研究:社区污染控制报告 [J].中国环境科学,2003,23(4):444-448.