南图尔盖盆地下白垩统河流沉积微相测井识别与地震预测

2013-12-03李健

李健

(中海油田服务股份有限公司油田技术研究院,北京101149)

0 引 言

哈萨克斯坦南图尔盖盆地为典型的中生代断陷盆地,地处乌拉尔山-天山缝合线的转折端,整体呈南北向长轴状分布,面积约8×104km2。受南部特提斯洋关闭的挤压应力作用,沿盆地西缘伴有走滑构造运动,形成了近南北走向的Karatau挤压-走滑断裂。该断裂造就了盆地向东南部收敛,向西北部发散的隆-坳相间的构造格局[1-4],由西向东依次为阿雷斯库姆地堑、阿克塞凸起、阿克萨布拉克地堑、阿希塞凸起、萨雷兰地堑、塔巴克布拉克凸起和鲍金根地堑。研究区位于盆地南部的地垒背斜构造带,属于古生界基岩隆起之上的披覆背斜构造带。在构造隆起带顶部缺失二叠-三叠系和中、下侏罗统地层,上侏罗统地层自下而上逐层超覆和披覆在古生界基岩隆起上。Karatau大断层和次级断层在晚三叠世-早侏罗世形成,在侏罗-白垩纪交接期断陷期基本结束,地堑停止强烈活动,整个盆地转为缓慢坳陷阶段,河流相沉积广泛分布,形成白垩系底部的砂砾岩。

本文在构造分析、单因素分析多因素综合等分析的基础上,应用地震综合预测技术,将地震属性和测井、岩心分析技术结合起来,有效消除地震研究的多解性,很好地预测了河流沉积体的平面展布情况。

1 河流沉积微相的识别

1.1 曲流河沉积微相识别

河流的侵蚀作用使河谷不断加深和拓宽,河谷的凹岸受到冲刷而后退,河岸坍塌,凸岸泥沙发生淤积,形成宽平的边滩沉积,沉积物较细,以泥岩和细砂、粉砂岩为主。通过岩心观察和测井、录井等分析,认为研究区曲流河的主要沉积微相类型有河床滞留沉积和泛滥平原沉积,其中河床滞留沉积砂岩物性好,是主要的储集体。

1.1.1 岩心相标志

(1)泛滥平原是洪水泛滥期间,洪水溢出河道,在平原上缓慢流动,携带的悬浮沉积物广泛沉积形成的。泛滥平原的特征是以大套的红色泥质沉积为主,其中夹少量的粉砂岩沉积。泥岩成厚层块状,颜色通常为反映陆上氧化环境的棕红色(见图1)。发育层理类型主要为波状层理、水平层理和块状层理,其孔隙度很低,渗透性差,分布广泛,是研究区很好的区域盖层。

图1 E3井岩性柱状图和取样处岩心照片

(2)河床滞流沉积是河流从上游搬运过来的和就地侵蚀的粗粒物质在河床底部沉积而成。其成分既有上游搬运来的粗砂和砾石,也有就地侵蚀的同生泥砾等。砾岩难以形成厚层,呈透镜状断续分布于河床最底部,向上渐变为边滩沉积。研究区曲流河河床滞留沉积发育较为局限,厚度较薄,分布在厚层的泛滥平原泥质沉积物中,岩性以中粗砂岩为主,其次为细砂岩,其中夹杂少量砾石。砂岩为灰绿色,含少量粗砂,较为疏松,主要为泥质胶结,分选中等,磨圆中等,可见小的泥质团块,局部有2~3mm砾石;砾石分选中等,次圆-次棱角状。

1.1.2 测井相标志

各种测井曲线的幅度、形态、波动性、锯齿化程度等可以反映沉积相的变化。通常渐变型表明顶部或底部沉积颗粒大小的逐渐变化,这种曲线特征往往是一种沉积环境到另一种沉积环境平稳过渡的表征[5-8]。如由河流沉积逐渐过渡到泛滥平原或河漫滩沉积,曲线特征常表现为顶部渐变型;突变型表明一种沉积环境到另一种沉积环境的急剧变化或不同环境的不整合接触的表征,如河流相深切的河道沉积底部(见图1);齿化波动形测井曲线是水平面升高和降低变化的反映,而互层组合型测井曲线则反映因环境频繁变化而形成的砂岩、粉砂岩及页岩相间的序列,如河道频繁迁移或以交织河为主的河流相沉积(见图2)。

在岩心相分析的基础上进行测井相与岩心相的相互标定,并与地质统计相结合,分析各种测井曲线的特征,总结出反映各种沉积微相的测井特征参数[9-10],从 而建立了各种沉积微相的测井相识 别标志。

泛滥平原由于沉积物主要是泥质沉积,其SP测井曲线为微齿平直,总体形态近似钟形,反映水动力条件由强变弱的过程;GR测井曲线除在砂体发育部位呈箱形外,其余部分较为平直且齿化较为明显(见图2),录井上为大套的红色泥岩。

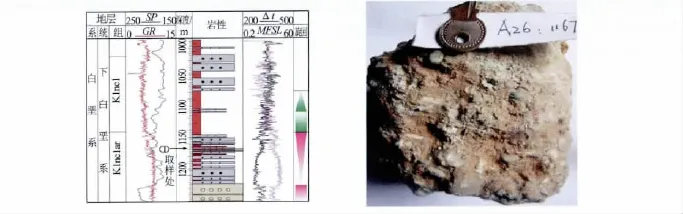

图2 A26井岩性柱状图和取样处岩心照片

研究区曲流河河床滞留沉积主要为中粗砂岩,夹有少量的薄层粉砂岩和细砂岩,厚度5~8m,GR测井曲线呈箱形,偏离基线较大,SP测井曲线在河床滞留沉积处也偏离基线,呈幅度较大的齿状形,偏离基线相对于泛滥平原泥质沉积处要大。

1.2 辫状河沉积微相识别

辫状河多发育在山区或河流上游河段以及冲积扇上。通常发育多条河道,多次分叉和汇聚,进而构成辫状,其河道宽而浅,弯曲度小,河流坡降大,河道不固定,迁移迅速,由于坡降大,沉积物搬运量大,主要以底负载形式搬运。另外由于河流经常改道,河道砂坝位置不固定,故天然堤和河漫滩不发育,研究区辫状河主要发育河床滞留沉积和心滩。

1.2.1 岩心相标志

(1)河床滞流沉积:河流从上游搬运过来的和就地侵蚀的粗粒物质在河床底部沉积形成粗粒的河床滞留沉积体。砾石直径较大,通常5~15mm,磨圆较好,砾石有微弱的叠瓦状排列,砾石成分以石英为主,分选较差,从砾石到泥质均有发育,泥质为棕红色到杂色,反映了陆上氧化沉积环境(见图2)。

(2)心滩:心滩的上游方向较陡,沉积物较粗,并遭受侵蚀作用;下游方向较平缓,主要发生沉积作用。上游的不断侵蚀和下游的不断沉积,导致了心滩不断向下游迁移。研究区心滩沉积物一般粒度较粗,成分复杂,成熟度低。通常与河床滞留沉积体交互沉积,发育大型的槽状交错层理和板状交错层理,其中在低水位时期亦发生细粒物质的垂向加积作用。

1.2.2 测井相标志

研究区辫状河河床滞留沉积主要为砂砾岩,夹有棕红色泥质沉积物,GR测井曲线变化幅度不明显,可能与其中的放射性物质含量较为稳定有关,SP测井曲线为箱形(见图2),偏离基线较大,研究区下白垩统底部砂砾岩体是由多期的河床滞留沉积叠加形成。

由于心滩与河床滞留沉积体交互沉积,在录井上不易区分。研究主要结合测井区分心滩沉积体,认为高幅的齿化箱形Δt曲线代表了心滩沉积;SP测井曲线通常也呈箱形。

1.2.3 地震相标志

不整合面的存在表明存在指示重大沉积间断的陆上侵蚀或陆上暴露现象。河道下切通常可以作为一个较有效的不整合面,它在地震剖面上表现为地震不整一现象,其显示也较为明显[11-12]。在基准面下降过程中,河道通常会产生下切作用,在地震剖面上通常显示为下切沟谷形状,这可以作为河道的识别标志,研究区下白垩统地层发育大量的河道下切谷,一方面可以作为划分层序(或者体系域)的标志;另一方面也为河流沉积体的识别提供了帮助。研究区河床滞留沉积体在地震剖面上主要表现为中—强振幅,中连续,外部形态为透镜状(见图3)。

图3 研究区SQ1底部河道下切

在实际工作中,应用单一沉积微相识别标志通常不能很好地确定沉积微相类型,因此要综合应用岩相标志、测井相标志、地震相标志等多种识别标志(见表1)。岩心相标志主要包括岩石的颜色、成分、结构(分选和磨圆)和构造等特点。测井相主要是分析曲线的形态和幅度,与岩心相等相互标定,进而确定不同形态和幅度的测井曲线代表的沉积微相类型,进而将测井相推广到没有岩心标定的钻井上。地震相主要研究地震同向轴的外部形态、内部反射结构等特征,依靠地震相将单井上的沉积类型和地震剖面上结合起来,最终达到沉积微相的识别。研究充分应用了三相结合的沉积微相的分析方法,较为准确地确定了研究区的沉积微相类型(见表1)。

表1 研究区河流沉积微相的综合识别标志

2 辫状河平面展布预测

研究区储层物性和产量较好的目的层砂体主要位于辫状河沉积体中,因此研究重点在于预测辫状河在平面上的展布情况。

2.1 构造因素

构造对沉积有着重要的控制作用。南图尔盖盆地发育有不同尺度、不同产状和不同性质的各种断层,按断裂规模、形成时间及其对地层发育的控制作用,将盆地中的断层分为控盆主断裂、控凹次断裂和伴生调节断裂等3个级次。其中Karatau走滑大断裂横贯鲍金根地堑,为南图尔盖盆地的控盆断裂。在平面上,呈北西—南东向延伸近400km;盆内次级断裂走向与其基本一致,控制了整个盆地的发育和演化,同样对盆地内沉积体的分布也起到主导性的控制作用。

通过构造演化分析,可以在宏观上确定河流的发育范围和流向。通常,在断层发育区岩体是较为疏松,被断层泥等固结较差的沉积物所充填,容易被河水侵蚀,进而形成下切河道。

2.2 单因素分析多因素综合

对各井的砂岩厚度、砾岩厚度、棕红色泥岩厚度、粒度分布以及部分井的砂体分选和磨圆等数据进行统计分析制作了砂地比等值线图、棕红色泥岩厚度等值线图和砾石厚度等值线图等单因素基础地质图件。综合分析这些基础图件,确定了主要的物源方向和砂体分布情况。

2.3 地震属性预测

利用地震资料进行储层预测时主要从振幅属性及其延伸属性出发,分析属性的变化特征,然后与钻井和其他地质资料进行标定,赋予属性地质意义[13]。地震属性种类众多,各属性反映不同的地质意义,因此,要对多种属性进行综合评价和优选[14-15]。根据辫状河的沉积特征,结合测井、录井和地震资料,得到各种属性的符合情况,通过综合对比认为平均波峰振幅能够较好的反映研究区辫状河砂体的平面分布情况。平均波峰振幅通常可用于识别岩性变化、含气砂岩或地层,可以有效区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等。结合连井沉积相的对比,综合分析了不同波峰振幅所代表的沉积相意义。图4中黄色(灰白色)区域代表中高值,反映了河床滞留沉积和心滩的砂体沉积,蓝色(灰色)区域为低值区反映了以泛滥平原为主的泥质沉积,其中白色箭头方向为河道发育的方向。实际钻探结果也证实了地震属性预测结果的正确性,如位于工区北部的E3井(见图1),其在k1nc1ar组沉积时期,早期以河道沉积为主,晚期以泛滥平原沉积为主,平均波峰振幅地震属性上也处于蓝色(灰色)和黄色(灰白色)区域的交会处(见图4);同样,位于研究区中部的A26井(见图2)k1nc1ar组沉积时期平均波峰振幅以黄色(灰白色)为主,反映了其为含砂体较多的河道沉积体(见图4)。

图4 研究区k1nc1ar平均波峰振幅属性

3 结 论

(1)南图尔盖盆地南部下白垩统沉积体是一个由辫状河与曲流河组成的复合沉积体,上部上升沉积旋回主要发育曲流河沉积,沉积微相包括泛滥平原和河床滞留沉积;下部下降旋回主要发育辫状河沉积,沉积微相包括河床滞留沉积和心滩沉积。

(2)综合构造演化分析、单因素分析多因素综合、地震属性分析等技术对河流沉积体的平面分布进行了预测,该方法能够很好地指导河道油气储层勘探,在实际应用中取得了良好的效果。但是由于地震属性具有多解性,不同的构造、沉积等地质背景对地震属性都有影响,在实际应用过程中要综合考虑构造、录井和测井等资料,优选符合条件的地震属性,进而更为准确地预测河流沉积体系在平面上的展布情况。

[1] 孙铁军,李庆华.哈萨克斯坦南图尔盖盆地构造特征研究[J].石油地球物理勘探,2008,43:168-173.

[2] 孔祥宇,殷进垠,张发强.哈萨克斯坦南图尔盖盆地油气地质特征及勘探潜力分析[J].岩性油气藏,2007,19(3):48-53.

[3] Khalit K H.Paragulgov.Structure,Evolution and Oil and Gas Potential of the South Turgay Basin[C]∥Kazakhstan,Annual Meeting Expanded Abstracts -AAPG,1997:6-90.

[4] Kryukov V K.Mesozoic Source Beds of the South Turgay Oil-gas Basin [J].Petroleum Geology,1990,24(5-6):194-196.

[5] 陈钢花,王中文,王湘文,等.河流相沉积微相与测井相研究[J].测井技术,1996,20(5):335-340.

[6] 刘行军,张吉,尤世梅.苏里格中部地区盒8段储层沉积相控测井解释分析[J].测井技术,2008,32(3):233-236.

[7] 刘英.不同沉积微相的感应曲线侵入特性在油水识别中的应用[J].测井技术,2008,32(6):335-340.

[8] 金燕,张旭,夏开琼.测井沉积微相分析方法研究[J].天然气勘探与开发,2002,25(2):21-22.

[9] 杨凤丽,张善文,才巨宏,等.曲流河砂体的沉积相、测井相、地震相研究及预测-渤海湾南部埕岛油田实例[J].石油地球物理勘探,1999,34(2):171-179.

[10] 周银邦,吴胜和,岳大力.地下密井网识别废弃河道方法在萨北油田的应用[J].石油天然气学报,2008,30(4):33-36.

[11] 赵忠新,王华,刘君荣.河流、沙漠与湖泊沉积环境下形成的层序对比分析[J].石油天然气学报,2008,30(4):3-6.

[12] 刘和芝,国洪伟.层序地层学在松辽盆地地震勘探中的应用研究[J].石油天然气学报,2006,28(1):54-57.

[13] 于建国,林春明,王金铎,等.曲流河沉积亚相的地震识别方法[J].石油地球物理勘探,2003,38(5):547-551.

[14] 杨占龙,彭立才,陈启林,等.地震属性分析与岩性油气藏勘探[J].石油物探,2007,46(2):131-136.

[15] 赵丽平,陈莉,谭明友,等.曲流河沉积微相的三维地震描述[J].石油地球物理勘探,2008,43(6):680-684.