我国优秀女子山地自行车运动员比赛负荷特征研究

2013-12-03曹佩江冯连世

朱 那,曹佩江,盛 蕾,冯连世

前言

现代山地自行车运动起源于20世纪70年代的美国。1990年,国际自行车联盟承认这项运动,并于次年举行了首届世界杯系列赛。近年来,我国山地自行车运动水平有了很大的提高。2000年悉尼奥运会,甘肃女运动员马艳萍首次参加奥运会,但是却因中途爆胎,只能遗憾地推车完成全部比赛。2008年北京奥运会,我国女运动员任成远获得第5名,刘颖获得第12名;男运动员姬建华获得第22名。2010年亚运会上,女子越野赛上更是包揽冠、亚军,属于我国竞技体育的潜优势项目。但是,我国山地自行车运动起步晚,项目制胜规律仍在摸索之中,训练方法和手段较为单一,如何使女子山地自行车项目成绩稳步向前,处于世界前列成为今后训练和科研关注的重点。

山地自行车项目属于体能主导类项目,对于运动员的体能要求特别是耐力素质的要求很高。但从国内、外的研究以及我们对于项目的观察看,山地自行车的骑行技术在比赛中的重要性同样不可忽视。女子山地自行车的比赛时间一般为105~120min,具体骑行的距离主要根据运动员的骑行时间来确定[11]。同时在比赛中,比赛氛围、比赛战术的需要,以及山地自行车器械等原因,使得山地自行车比赛中训练负荷特征存在一定不确定性,对其运动负荷特征的确立并不能简单地使用骑行距离和运动时间,不同的赛道对于不同类型的运动员要求也是不同的,对于运动员的体能要求也不同。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

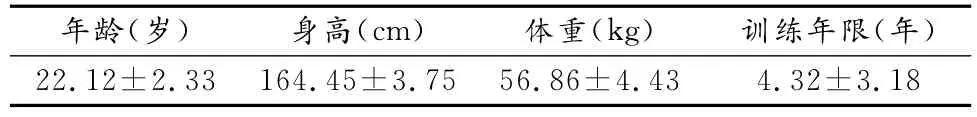

本研究的实验对象为我国优秀女子山地自行车运动员,人数为6人,运动等级为健将级和国际健将级(表1)。

表1 本实验对象基本情况一览表Table 1 Basic Data of Experimental Subjects

1.2 研究方法

1.2.1 实验仪器

GARMIN705edge自行车专用心率表,该仪器可以同时输出运动中速度、蹬踏频率、骑行坡度等指标。运动中输出数据采用GARMIN公司的Training Center处理软件对心率数据进行整合处理。

1.2.2 运动员有氧参数测试

测试采用美国产MAX-II有氧测试分析系统。测试方法:采用直接测定法,即运动员在运动过程中使用特制的呼吸口罩使其能够正常呼吸,呼出气输入到气体分析器内进行分析,气体分析器根据呼出气中氧含量计算出受试者的max运动形式采用功率自行车运动,运动负荷采用逐级递增负荷方式,运动员采用自选负荷和自选蹬踏频率热身5min。正式试验为:起始负荷为80W,递增负荷为30W/3min,蹬踏频率为95rpm,达到max的标准为:蹬踏频率低于90rmp达到10s。记录有氧阈和无氧阈心率和血乳酸值。

表2 优秀女子山地自行车运动员有氧测试指标和数据一览表Table 2 Aerobic Date of Top Athletes of Women's Mountain Biking

1.2.3 Trimp计算方法

采用Lucia等人的Trimp计算模式,权重因子呈现线性上升,计算方法为:

TrimpⅠ=低于个体有氧阈心率运动时间(min);

TrimpⅡ=2×个体有氧阈心率到个体无氧阈心率时间(min);

TrimpⅢ=3×高于个体无氧阈心率时间(min)。

总TrimpⅢ=TrimpⅠ+TrimpⅡ+TrimpⅢ

1.2.4 数据统计

各项测试数据通过专用软件计算,经筛选后将所需要的数据调入EXCLE进行整理和计算派生指标。

2 研究内容

对运动员在2010—2011年8场比赛数据(表3)进行处理,并采集运动员在比赛中的心率。将比赛中第一圈定义为开始阶段,最后一圈定义为冲刺阶段,其他圈数为途中骑行阶段,计算出运动员在比赛中的总Trimp值,同时,对运动员在不同比赛阶段数据进行比较分析。

表3 本研究选取比赛数据情况一览表Table 3 Basic Data of Matches

3 结果与分析

3.1 选取比赛情况分析

本研究中选取了2010年到2011年的8场山地自行车比赛数据,除了对运动员在比赛中的心率采集之外,还对影响运动成绩的温度、赛道海拔、当地的天气状况、路面状况进行统计(表3)。同时在比赛中,观察对手情况,对比赛的激烈程度进行分析。比赛时间在83min~108min之间,比赛距离在22km~33.7km之间(表4),比赛速度在12.1km/h~23.5km/h之间。可见,其赛道和当地的环境对于比赛成绩影响较大,单独使用骑行距离、运动时间反映运动员负荷并不科学,而且这种表示方法也不符合运动负荷的定义[2],仅仅考虑了负荷量,忽视了负荷强度对于运动员的影响,忽略了运动机体对于刺激的真实反应。

表4 本研究各站比赛具体参数一览表Table 4 Detailed Parameter of Each Match

从比赛的赛道看,屯昌站比赛为同一条赛道,但是两次比赛的方向相反,比赛时间无差异,Trimp值相近,对于运动员负荷并无差异;从比赛时间看,比赛时间相近的屯昌站1和青白江站1在赛道上相差了5km;从比赛距离看,世界锦标赛、全国锦标赛的距离短,但是比赛时间较屯昌站的比赛时间要长了20min以上;在比赛时间无差异的全国锦标赛和世界锦标赛中,Trimp值呈现显著差异。在不同级别的比赛中,比赛距离相近的黟县站比赛和世界锦标赛中,Trimp值同样呈现显著差异性。可见,比赛级别对于运动员的影响较大,总Trimp也是在几场比赛中最大的。由此推论,不同的赛道、不同比赛级别、不同赛道环境(海拔、路面、对手情况、天气)等原因会使得比赛的负荷性质发生改变,采用单纯的赛道距离、比赛成绩并不能真实反应运动负荷。

3.2 山地自行车比赛负荷特征

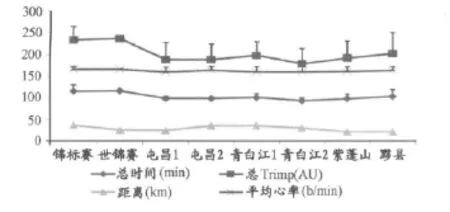

3.2.1 不同负荷指标比较

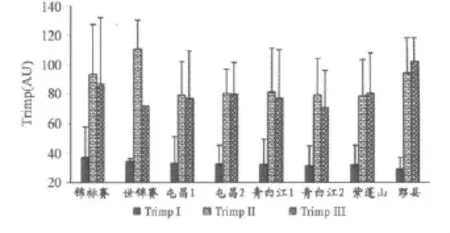

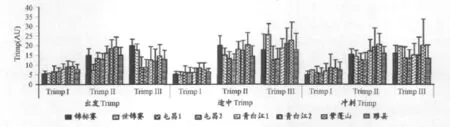

在山地自行车比赛中,比赛时间和比赛距离是最为常见的表示运动负荷的方法,但是,这些指标仅仅是通过长期、系统的训练得出的外部负荷,并不能完全反映运动员内部负荷和个体差异。图1是根据常见训练负荷以及平均心率、Trimp值得出的不同比赛场次的负荷情况,可以看出,平均心率、运动时间、比赛距离的变化趋势基本一致,但是,表现运动员内部反应的Trimp值上却出现不同的变化趋势,比赛的级别越高(世界锦标赛负荷总量>锦标赛负荷总量>冠军赛负荷总量),竞争的激烈程度(对手竞技水平、比赛中僵持的程度)对于运动员真实负荷的影响较大。

图1 本研究常见负荷表达方式和Trimp值比较示意图Figure 1. Comparison of Difference Training Load Parameter

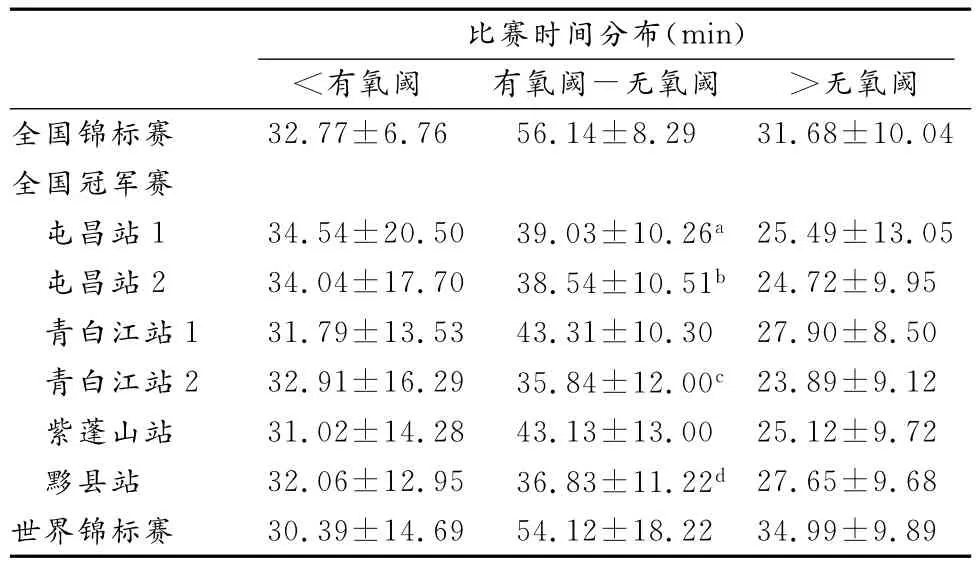

3.2.2 不同比赛负荷结构比较

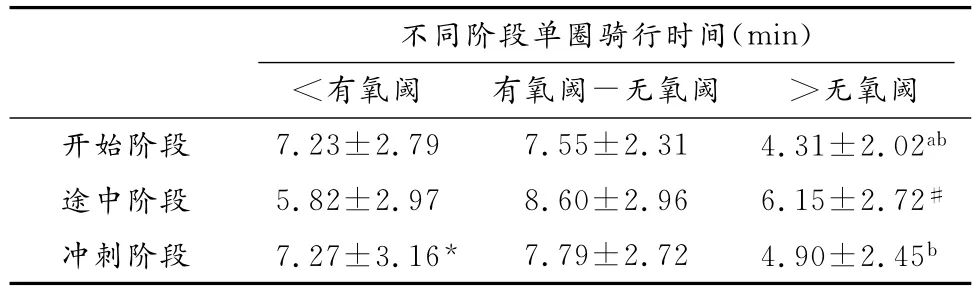

运动员在不同赛道、天气、级别、海拔高度、对手竞技状态等外在环境中参赛,表现出的负荷节奏特征亦有不同。从比赛不同区间的时间看,有氧阈-无氧阈区间时间在整个比赛阶段占据较大比例;而从不同的比赛级别看,锦标赛的有氧阈-无氧阈区间运动时间要显著高于普通的冠军赛有氧阈-无氧阈区间时间;全国锦标赛和世界锦标赛无氧阈区间时间要高于普通的冠军赛(表5);从各个区间的时间分布看,我国女子山地自行车运动员有氧无氧比例为7:3,在低级别的比赛中甚至仅为8:2,由此可见,比赛级别越高,运动员应激水平越高,比赛的负荷也越大。

表5 不同比赛场次不同负荷区间一览表Table 5 Time Distribution Characteristic of Difference Matches

从Trimp值看,在世界锦标赛和全国锦标赛中,运动员TrimpII所占比例较大,表现为混氧能力骑行时间较多。对个别运动员分析发现:在世界锦标赛和全国锦标赛中,TrimpIII值要比冠军赛的TrimpIII值高很多,而且在冠军赛中更多表现为TrimpI值,即为有氧阈能力,这些变化趋势和不同区间的运动时间是一致的。同时,这似乎可以解释为什么我国优秀运动员在世界大赛上名次并不理想。相对于训练年限较短的几名运动员而言,他们的TrimpII和TrimpIII值均较高,这可能与训练年限、操车技术有关。如何利用运动员在短暂的下坡、尾随去消除乳酸,使运动员更多利用有氧阈能力完成比赛可能是今后提高我国山地自行车运动员成绩的关键。

图2 本研究比赛中不同区间Trimp值比较示意图Figure 2. Comparison of Difference Trimp in 8Matches

3.3 不同阶段负荷特征

因为山地自行车比赛的赛道特殊性(有部分赛道只能允许1名运动员通过),战术的特殊性(其他运动员在单行道速度较慢),僵持阶段的摆脱或跟随等战术需要,以及领先后一名或者落后前1名运动员较多时候的放松骑行等原因的存在,使得山地自行车比赛中,开始阶段、途中阶段、冲刺阶段的负荷具有显著的差异性。表6显示,在开始阶段,有氧阈、有氧阈-无氧阈时间要显著高于无氧阈区间的运动时间,在冲刺阶段同样表现出这样的特征;在小于有氧阈区间上,途中阶段要显著小于冲刺阶段;而在大于无氧阈区间上,开始阶段要显著小于途中阶段。在比赛中,开始和冲刺阶段以有氧和混氧能力为主,而在途中骑行阶段主要以混氧和无氧能力为主,这点是由山地自行车集体出发,名次决定最终成绩的比赛特征决定的。

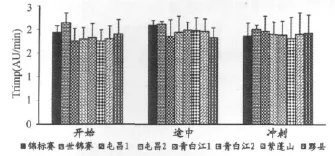

整合全部的负荷时间特征显示,在世界锦标赛中,无论是开始阶段、途中骑行阶段还是冲刺阶段,Trimp值均要比其他比赛高;其次是全国锦标赛的不同阶段Trimp值;而在冠军赛比赛中开始阶段、途中阶段、冲刺阶段的Trimp值无差异。由此可见,对于优秀山地自行车运动员来说,比赛的级别、对手的竞技能力水平、比赛中僵持的激烈程度等对于运动员的影响较大,而这些影响主要体现在开始阶段和途中骑行阶段。

表6 本研究比赛不同阶段单圈骑行时间一览表Table 6 Time of Difference Stage

图3 本研究不同比赛阶段单位时间内Trimp值比较示意图Figure 3. Comparison of Difference Stage Trimp of Every Minute in 8Matches

3.4 不同阶段负荷结构特征

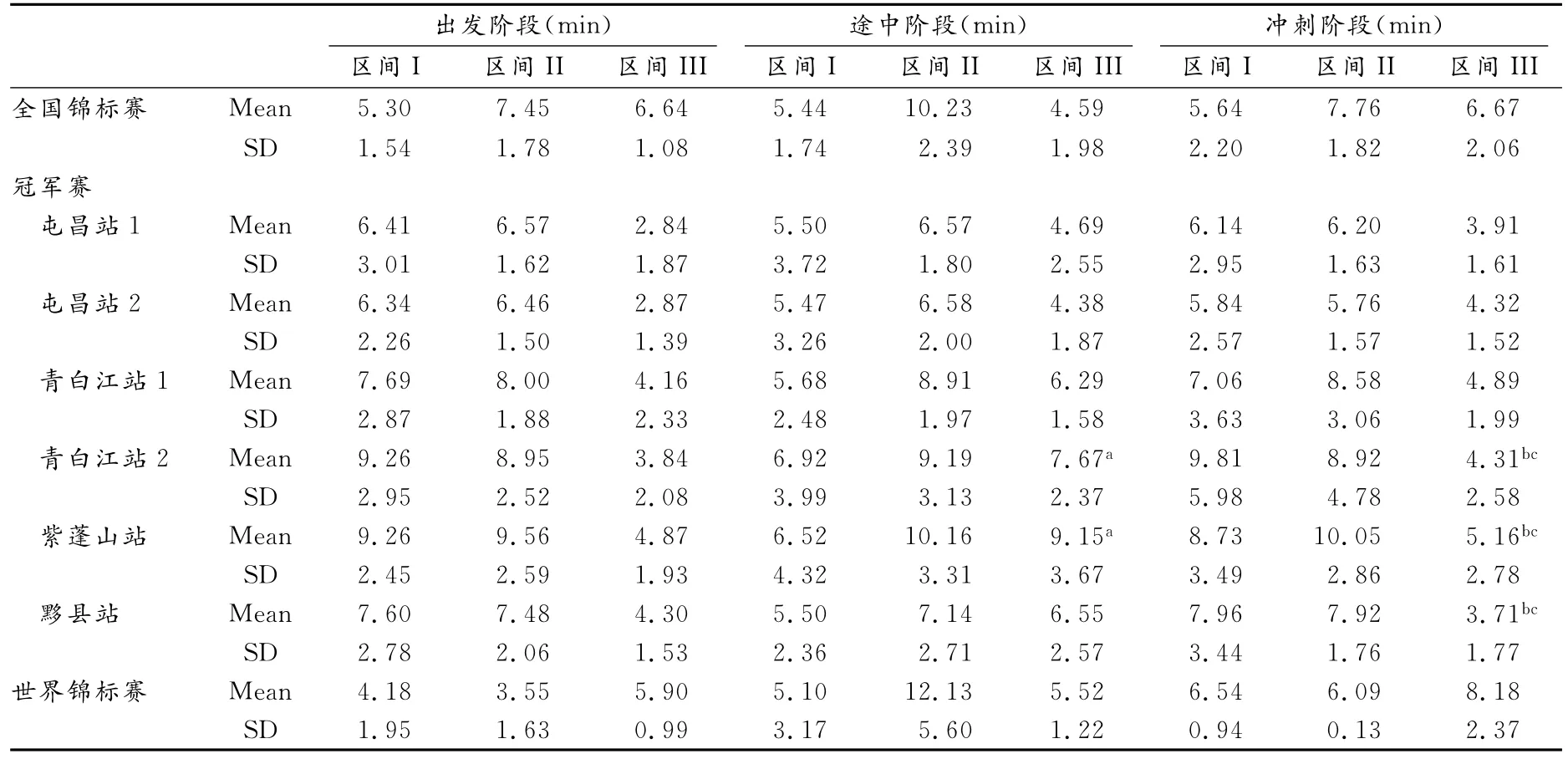

对比全国锦标赛、世界锦标赛和冠军赛数据,在级别较高、竞技水平较高的比赛中,运动员在开始阶段较长时间处于无氧代谢水平(区间II、区间III较普通比赛时间长),途中阶段混氧能力运动时间较长,冲刺阶段区间III运动时间较长,这和图4的Trimp值变化趋势是一致的。由此推论,有氧能力和无氧能力在不同的骑行阶段表现出不同的特征。在比赛中,运动员从开始阶段就需要快速地动员自己的无氧能力;在途中骑行阶段,无氧能力、混氧骑行能力的要求极高(表7),耐乳酸、无氧能力、有氧调节能力是决定名次和成绩的制胜因素。

冠军赛比赛的不同阶段中,开始阶段、途中阶段、冲刺阶段在区间I和区间III的时间均有显著的差异(表7),运动员在开始阶段、途中阶段、冲刺阶段的区间II时间较长,冲刺阶段区间III的时间有所下降。可能的原因是:随着比赛的进行,运动员由于脱水、乳酸累积等原因在存在,速度下降或者持平时,心率呈现一定的增长,这导致运动员在冲刺阶段的无氧能力受到影响,区间III时间较短,运动成绩受到影响。

青白江站和紫蓬山站的比赛由于是阴雨天气,现场观察发现:骑行速度较慢,路面泥泞,运动员需要不断下车推行、扛车行进,运动员混氧能力和无氧能力表现更为显著,特别是随着比赛时间的延长,途中骑行阶段,车轮粘滞的泥会更多,阻力会不断增加,需要运动员更高的强度来完成同样速度的比赛。由此可见,天气、路面也是造成山地自行车负荷特征发生改变的重要因素。

表7 本研究不同比赛阶段负荷结构的时间分布一览表Table 7 Characteristic of Time Structure in Difference Stage

图4 本研究不同比赛不同阶段负荷特征示意图Figure 4. Training load Characteristic of Difference Stage

4 讨论

4.1 山地自行车比赛负荷特征

4.1.1 山地自行车制胜因素分析

山地自行车的比赛时间一般为2h左右,从运动后机体的生理生化指标上看,山地自行车运动属于体能主导类项目,Roy Shephard和Per- A strand等人[17]将30~50km和50~70km的山地自行车比赛归为长程耐力II和III,根据能量代谢的特点看,糖和脂肪的有氧氧化占很大比例。有研究显示[17],其有氧代谢比例达到了95%,无氧代谢仅仅为5%,运动后自由脂肪酸为0.9~1.0mmol/L。本研究显示:女子山地自行车运动有氧代谢比例为70%,无氧比例在30%,并且随着比赛级别的变化而变化。由此可知,有氧能力是决定成绩的关键因素之一,但有氧能力只能反映出运动员40%的骑行能力[10],无氧能力和骑行技术对于比赛成绩的影响同样不可忽视。无氧能力在开始阶段、爬坡、冲刺阶段,甚至在飞跃障碍时起到的作用是不言而喻的[13];在山地自行车比赛中,必须要求运动员具有一定的控制和稳定器械的技术[12],而这些技术主要表现在下坡骑行过程中[15]。研究发现,在比赛中,运动员的骑行速度和他们的级别是呈显著正相关的(r=0.44)[14,20]。澳大利亚国家山地自行车教练员Damian Grundy认为,与公路比赛不同,技术可以改变山地自行车能量的输出和速度的关系,因为骑行更多时间的运动员会比比赛成绩好的运动员消耗更多的能量[9]。由此可见,山地自行车的骑行成绩并非仅仅为运动员有氧能力,无氧能力和骑行技术在决定运动成绩上的作用同样不可小觑。所以,简单用骑行距离、骑行时间来表示运动负荷在反映运动员真实能力上存在较大偏差。

4.1.2 山地自行车比赛负荷结构特征

国外对山地自行车比赛负荷特征的研究发现:运动员在山地自行车比赛中心率平均值为171±6beats/min,相当于90%±3%HRmax和84%±3%max,82%的运动时间在HRLT之上。可见,山地自行车比赛强度很高,而且多集中在开始阶段、超越其他运动员时、爬坡时和冲刺时[8,13]。对持续8天山地自行车越野赛的研究发现,比赛中,运动员平均心率为85.4%HRmax,分段的RPE达到了16.1,36%的运动时间是高强度和极高强度(血乳酸大于4mmol/L)[16];采用SRM 研究显示:在15个赛 段中,女子运动员平均心率为172±7beats/min,平均功率为193±1W,平均心率在91%的个体最大心率,42%的运动时间为个体无氧阈以上[18]。本研究中,我国优秀女子运动员在冠军赛中,无氧阈以上运动时间仅仅为30%。在参加国际比赛中,这样的运动时间也只占到40%,和国外的优秀运动员比较,还有较大差异。所以,不难发现,我国优秀女子运动员在比赛中的平均心率和国外优秀运动员具有显著差距,我国运动员在无氧阈心率以上的运动时间较国外有较大差距,即运动员耐乳酸能力较差,这些可能与我国教练员长期以来对于山地自行车项目特征的认识有关。在本研究中,不同级别的比赛数据(世界锦标赛、全国锦标赛和冠军赛)分析同样证实了这点。

由于山地自行车比赛的特殊赛道要求,比赛开始后,运动员的心率会接近于自己的最大心率[8,18],运动中的乳酸由出发第1圈的8.01mmol/L下降到随后1圈的5.7~6.0mmol/L[21]。我国优秀女子山地自行车运动员在比赛中同样表现出类似特点,而且在高级别的比赛中表现得更加明显(区间III时间、Trimp III值)。在不同的比赛中,我国优秀女子山地自行车运动员Trimp II值较高,即亚极量强度的骑行时间较长。因为在不同的赛道上,运动员上肢和下肢的肌肉强烈而频繁地离心收缩[20],使得运动员在亚极量骑行中,肌肉的离心收缩同样会在不增加能耗的情况下,增大心率的反应[6],对于后期的冲刺能力会带来一定影响。所以在日常的训练中,技术训练要建立在一定训练强度的技术上,使得骑行技术真正适用于在比赛。

对比不同级别的比赛对运动员的影响,忽略赛道的影响后,国内、外的比赛对于运动员的主要影响差别在于TrimpⅡ值的大小,即运动员的混氧能力的差别。同时不难推测出,运动员在有氧耐力平台、耐乳酸能力、消除乳酸的能力上和国外优秀运动员有较大差距。山地自行车比赛中,一般会有一半的下坡路段存在,如何利用短暂的下坡消除爬坡带来的乳酸,如何让运动员在下坡阶段克服心理上恐惧等因素对于运动员机能状态的影响,可能也是以后需要研究的重点。

4.2 Trimp在山地自行车比赛中的应用

从1975年Banister等人[5]在长距离比赛中引入了训练刺激量(the training impulse)概念开始,Trimp在训练中的应用已经相对成熟。针对不同项目,已经衍生出多种算法[4],这种基于“黑箱”理论的计算负荷方法可以较好反映运动员真实负荷,还可以反映训练或比赛中不同能力的分布特征。目前,Trimp在公路自行车中应用较多[8,14],而在山地自行车中应用较少。最近,Takken等人[19]对山地自行车巡逻的警察进行研究发现,他们平均每天的刺激量达到355Trimp,每周达到1 777Trimp,接近于职业男子自行车运动员周训练阈2 000Trimp[14],曹佩江、朱那等人对比不同级别的山地自行车运动员在个人计时赛和越野赛中的Trimp发现,优秀运动员在越野赛中更多利用Trimp I较大,Trimp III值较小;而在个人计时赛中,却表现为优秀运动员Trimp III值较大。本研究显示,在不同类型的比赛中,运动员的反应存在较大差异,主要表现在总训练负荷量上,而差别最大的为不同Trimp值的分布特征。同样,本研究显示:比赛级别越高,Trimp II和Trimp III越高;赛道不同,Trimp值的分布区间也存在较大差异性。这些研究提示,对于不同赛道、不同类型的运动员应该实施监控的精确化、科学化,使得训练计划的实施体现出个体化原则。

5 结论

1.山地自行车比赛中,赛道、对手竞技能力、环境等因素对比赛负荷特征有较大影响。

2.我国优秀女子山地自行车运动员在比赛中,更多表现为混氧代谢能力;比赛级别越高,运动负荷越高。

3.开始和冲刺阶段以有氧和混氧能力为主,而在途中骑行阶段主要以混氧和无氧能力为主。

4.比赛的级别越高,运动员的运动负荷越大,混氧能力和无氧能力运动时间越长。

5.Trimp可有效反映运动员受到的外部刺激,可以实现对山地自行车运动员精确的量化负荷目标。

[1]曹佩江,朱那,冯连世.训练刺激量(TRIMP)在山地自行车项目中运用的初步研究[C].2012年中国运动生理生化会议论文集,2012:125.

[2]李鸿江.田径高级教程[M].北京:高等教育出版社,2011.

[3]武桂新,蔡蓓蕾,周广科.山地越野自行车运动训练的生理生化监控[J].南京体育学院学报(自然科学版),2010,9(3):23-26.

[4]朱那,盛蕾,曹佩江.Trimp在竞技体育训练监控中的应用[J].体育与科学,2011,32(2):81-87.

[5]BANISTER EW,CALVERT TW.Planning for future performance:implications for long term training[J].Can J Appl Sport Sci,1980,5(3):170-176.

[6]CABLE NT.Cardiovascular function[A].In:Eston R,Reilly T,editors.Kin anthropometry and exercise physiology laboratory manual:tests,procedures and data[M].London:Rutledge,1990:117-133.

[7]GEORGE R,MASTROIANNI,MICHAEL F,et al.Wile Voluntary pacing and energy cost of off-road cycling and running[J].Applied Ergonomics 2000,31:479-485.

[8]IMPELLIZZERI,F A SASSI,M RODRIGUEZ ALONSO P,et al.Exercise intensity during off-road cycling competitions[J].Med.Sci.Sports Exerc,2002,11(34):1808-1813.

[9]IMPELLIZZERI FM,MARCORA SM .The physiology of mountain biking[J].Sports Med,2007,(37):59-71.

[10]IMPELLIZZERI FM,MARCORA SM,RAMPININI E,et al.Correlations between physiological variables and performance in high level cross country off road cyclists[J].Br J Sports Med,2005,39(10):747-751.

[11]International Cycling Union.Mountain Bike Races:UCI Cycling Regulations Version[EB/OL].http://62.50.72.82/modello.asp,2006.

[12]LEE H,MARTIN DT,ANSON JM,et al.Physiological characteristics of successful mountain bikers and professional road cyclists[J].J Sports Sci,2002,(20):1001-1008.

[13]LINAKER K L,MARTIN D T,LAWTON.Physiological responses of well-trained cyclists to field and laboratory mountain bike race simulations[J].Med Scie Sports Exe,2003,(35):35-37.

[14]LUCIA A,HOYOS J,SANTALLA A,et al.Tour de France versus Vuelta a Espana:which is harder[J].Med Sci Sports Exerc,2003,35(5):872-878.

[15]MASTROIANNI GR,ZUPAN MF,CHUBA DM,et al.Voluntary pacing and energy cost of off-road cycling and running[J].Appl Ergon,2000,31(5):479-485.

[16]PADILLA S,MUJIKA I,ORBANANOS J,et al.Exercise intensity during competition time trials in professional road cycling[J].Med Sci Sports Exe,2000,32(4):850-856.

[17]ROY SHEPHARD,PER-OLOF ASTRAND.Endurance in Sport[M].Olympic Encyclopaedia of Sports Medicine,2000.

[18]STAPELFELDT B,SCHWIRTZ A,SCHUMACHER YO,et al .Workload demands in mountain bike racing[J].Int J Sports Med,2004,25(4):294-300.

[19]TAKKEN T,RIBBINK A,HENEWEER H,et al.Workload demand in police officers during mountain bike patrols[J].Ergonomics,2009,52(2):245-250.

[20]WANG EL,HULL ML.A dynamic system model of an offroad cyclist[J].J Biomech Eng,1997,119(3):248-253.

[21]WINGO JE,CASA DJ,BERGER EM,et al.Influence of a pre exercise physiologic function during mountain-bike races in the heat[J].J Athl Train,2004,39(2):169-175.