《单片机基础及应用》课程实践模式探索*

2013-11-30冯惠秋

冯惠秋 吕 宁

(江苏省联合职业技术学院常州技师分院 江苏 常州213017)

随着计算机网络与通信技术、集成电路技术和计算机软、 硬件技术的飞速发展, 单片机技术在智能仪器仪表、智能传感器、数据采集与处理、家电、计算机控制系统等领域被越来越广泛的应用。 职业教育的培养目标是在生产服务第一线工作的高层次实用人才。 培养掌握综合运用单片机的软硬件实用技术,具有技术应用能力、 创新精神和创业精神的高素质人才,为工业生产、科学研究和实验设备等领域服务,是单片机课程教学面临的新挑战。

《单片机基础及应用》 是五年制高职自动化、电子、计算机等专业的一门专业课程,也是多年来公认的“问题课程”。 大部分学生在学习单片机时都是第一次接触到这种器件, 对其没有任何感性的认识。 因此,在学习过程中,对于许多新的概念无法产生相应的实物映像,学习中存在非常大的困难。 传统的教学方式是在教室内由教师按照书本传授系统的理论知识,然后通过若干验证性的实验进行知识的巩固加强。 这种方式易造成理论与实践的分割,不利于学生接受新的概念。 在学习理论时,由于没有实物概念,要接受许多抽象的概念是不容易的。 在实验过程中,由于验证性试验的软件和硬件都是现成的, 学生不用进行硬件设计,主观能动性得不到充分的发挥。 许多学生学完单片机课程后仍然不能掌握其基本应用。 笔者结合多年的教学科研经验,提出基于“任务驱动法” 的单片机课程实践模式,为单片机课程改革提供参考。

任务驱动法是以工作任务为中心,组织、选择、学习、应用知识的一种课程模式。即在教学过程中,以客观的、 贴近实际应用的工作任务为中心,在任务完成的过程中,将相关理论知识的传授与实践动手能力的提高有机地结合在一起, 寓理论于实践中。 任务驱动法课程实践的实施主要包括: 任务导入→任务剖析→任务分解→知识点导学→知识点应用→模块搭建→模块组合→任务完成。具体地讲,任务导入即是发挥教师的主导作用, 引导学生明确本次工作任务。 教师要努力创设当前所学内容与真实应用环境相接近的工作任务, 充分发挥学生的主体作用, 采用启发式教学对任务功能进行剖析, 并分解成为一个个相对独立的模块。 学生在教师指导下进入当前任务所需知识点的学习,在学习中逐步养成独立思考、 自行理解和消化知识点、 学会查找和收集各类与任务有关的资料信息, 应用知识点将工作任务分解成的模块搭建好, 再将各模块按照逻辑关系组合起来, 形成工作任务完整的解决方案,最终实施完成工作任务。

为了改变传统教学中照本宣科,教师教得费力、学生学得辛苦的现象,我们在《单片机基础及应用》课程中引入任务驱动法的课程实践模式。 在课程实践中,学生围绕工作任务分成若干组, 边学习、边思考、边动手,通过教师的理论传授和实践示范,完成与工作任务相关的理论知识学习和提高动手能力的课程实践活动, 使学生了解、熟悉、掌握单片机技术的现状、发展方向和实际应用。

智能车辆是一个集中地运用计算机技术、单片机技术、传感器技术、自动控制技术、机电一体化技术、通讯导航技术、人工智能及机器人学等高新技术的综合体,我们设计的工作任务——制作一辆智能小车,就是这种综合体的一种尝试。 它主要包括系统的核心控制器 (MCU)——单片机, 运动 方式——机械传动结构, 检测方式——传感器技术,控制方式——电机、舵机,通讯方式——串口通讯、无线通讯等方面的技术。 下面以智能小车为平台,探索《单片机基础及应用》课程实践模式,起到抛砖引玉的作用。

首先提出任务要求: 焊接、装配、调试一辆由单片机控制的智能小车。 按照功能要求对智能小车进行总体方案、小车模型的硬件方框图、程序流程图、控制策略的设计。要求利用传感器, 在中断管理、定时管理、时序管理的复合控制方式下,将软件与硬件相结合,实现智能小车的自动识别路线(寻迹)、判断并躲避障碍(避障)、显示运行的路程、转速等功能。

完成以上任务所需的理论基础是掌握STC89C52 单片机的结构、单片机的I/O 口设置、单片机的中断/ 定时功能、红外线传感器知识、液晶显示技术、光电码盘技术、 直流电机驱动电路与PWM 调速原理。其中单片机的结构、I/O 口设置和单片机的中断/ 定时功能的知识已经在前面的教学中传授给学生,并且进行了相关内容的应用与设计。 智能小车工作任务中需用到的理论知识是要重点剖析采用两轮差分驱动直流电机的驱动电路与PWM 调速原理。 难点在于利用红外线传感器反射接收原理,检测智能小车车轮的偏转情况,然后输出高低电平传送给单片机,控制小车能够寻找具有一定黑白对比度的黑线, 进行沿直线或沿弧线快速行驶;当小车探测到前方有障碍物时,要能自动调整,躲避障碍物,从无障碍区通过;为了使智能小车具有良好的人机界面, 采用LCD1602 液晶屏作为显示器,显示当前时间和小车行驶的路程及转速。

需要配置的硬件平台是:SX-108B 可编程器件产品设计与制作实训考核设备、THDPT-1 型单片机开发综合实验系统、RF-X1 单片机开发板、带串口转接卡、内存为1GB 的PC 机等。

软件平台为:Keil-uvision3 仿真 软 件、Protel99SE、Rhinoceros4.0绘图软件、51 单片机汇编语言程序设计、51 单片机C 语言程序设计等。

如果有的学生能够轻松完成以上任务,还可以进行以下能力扩展:无线遥控/按键控制小车的启动/停止、能够在光源(前方200W 灯泡)的引导下行驶,进入指定位置(寻找光源)、检测路面所放置的铁片个数并声光提示、 通过计算机终端远程遥控小车的运行和小车上的无线摄像头, 将小车运行的状态数据和拍摄的视频、照片回传到计算机终端。

为了顺利地进行课程实践,建议采取以下步骤来实施:

第1 步: 在课程实践期间,学校提供每个学生一套智能小车零件(基本配置为150 元/套)。

控制核心MCU 选用国内教学使用最多的51 系列单片机中的改进型STC89C52,有8K FalshROM,512 字节RAM,集成ISP(在系统可编程)/IPA(在应用可编程),无需专用的编程器/仿真器, 可通过串行口直接下载用户程序。 配置一个经济、小巧的底盘,使得小车比较精致,方便学生携带,降低场地大小的要求,更适合在教室、宿舍等狭小空间使用,不必费时、费钱地准备场地。 硬件设计便于扩充结构,方便学生因为增加功能而添加传感器, 添加无线通讯芯片等,甚至可以替换MCU。 提供相关资料,让学生了解智能小车的各类技术信息,安排一定的课时普及智能小车的知识以及软件设计中所需的编程基础和技巧。

第2 步: 要求学生安装小车,然后将编制好的程序写入单片机芯片,进行调试,实现最基本的寻迹、避障与显示功能。

第3 步:完成第2 步后,提出一些难度恰当的挑战项目,鼓励有能力的学生在教师的指导下充分发挥潜力。

第4 步: 课程实践结束时,每个学生对自己设计制作的小车现状进行总结,写出书面的智能小车技术报告,要求有功能分析、详细的硬件设计、严格按照汇编语言或C 语言编写规范的源程序、调试步骤、测试报告等文档,包括所需的图片和视频文件。

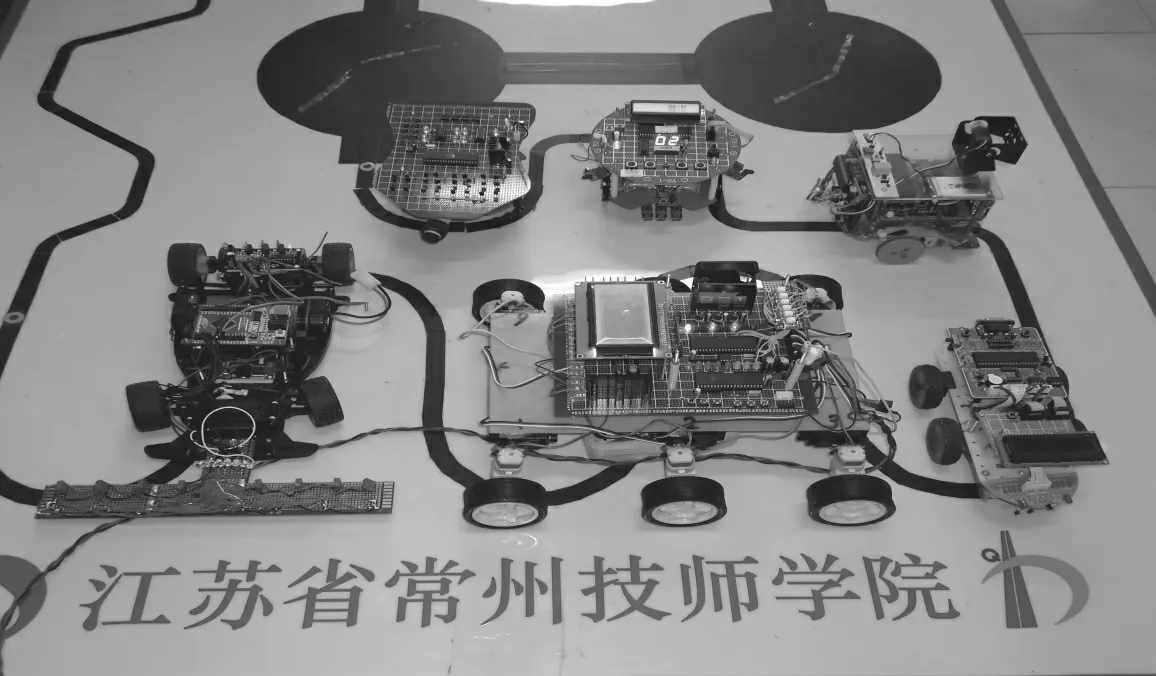

第5 步: 课程实践结束后,每个学生继续持有自己的智能小车作品(见图1),并根据自己的设想,提出小车的升级功能,与教师一起进行可行性分析之后,在业余学习中逐步去实施完成,为今后出色完成毕业设计奠定良好的基础。

图1 学生制作的“单片机智能小车”作品图

如果能在多个班级实施智能小车课程实践教学,那么当智能小车拥有量超过一定数量时,就可以开展校内的“智能小车竞赛”。 竞赛优胜者还可以选送参加市、省乃至全国性的电子设计竞赛。 如果校内的“智能小车竞赛”设计合理,就可以办成常规性的赛事,如同校内各种球类比赛那样普及。 当有这类有益的比赛填充学生的业余生活时,就会将部分学生的精力从电脑游戏中吸引过来,通过制作智能小车找到自己学习的目标,把被动学习变成积极主动的学习。

另外,还可以不断组织展示活动,让那些小车升级做得好的学生得以表现。 教师辅导他们完善相关资料,最后以此作为向用人单位自荐的作品。 当用人单位对那些成绩单、简历将信将疑时,如果学生能够交出一份凝结着自己知识结晶的智能小车作品,或许真能帮助其找到如意的工作。

通过 《单片机基础及应用》课程实践的探索,我们期待学生初步学会解决单片机应用实际问题的思维方式、工作方法,具备基本的工艺意识,了解实际工作中的常用仪器设备、软硬件平台,知道现实中有许多约束条件, 学会独立思考,学会查阅资料,学会合理利用资源,学会求助、合作、交流,学会书写技术文档,养成良好的工作素质,为今后就业能很快适应工作岗位奠定坚实的基础。

[1]蔡朝洋.单片机控制实习与专题制作[M].北京:北京航空航天大学出版社,2006.

[2]王宜怀,刘晓升.嵌入式应用技术基础教程[M].北京:清华大学出版社,2005.

[3]邵贝贝,等.单片机认识与实践[M].北京:航空航天大学出版社,2006.

[4]周坚.单片机C 语言轻松入门[M].北京:北京航空航天大学出版社,2006.