Perlocution的重新界定

2013-11-29张结根

张结根

(金陵科技学院外国语学院,江苏南京211169)

在Austin的三种言语行为中,perlocution①这个概念最具争议,涉及说话人意图、听话人理解、言语效果等多个方面,一直很难界定。在国内这一概念的翻译版本也有多种,常见的有言后行为、取效行为和成事行为等,不同的汉语表述也反映了译者对它的不同理解倾向。那么perlocution到底是什么样的言语行为?与说话行为、交际双方、交际意图等有什么样的关系?本文将追根溯源,从Austin对它的定义和例解入手,对定义之争的三大焦点问题逐一论述,提出自己的看法,并给出对perlocution的全新界定。

一、Austin对Perlocution的定义

Austin指出除了locutionary act(言内行为)和illocutionary act(言外行为)两种言语行为以外,人们在说话的时候还同时实施了第三种言语行为:perlocutionary act或perlocution[1]94-101。

Saying something will often,or even normally,produce certain consequential effects upon the feelings,thoughts,or actions of the audience,or of the speaker,or of other persons:and it may be done with the design,intention,or purpose of producing them;and we may then say,thinking of this,that the speaker has performed an act in the nomenclature of which reference is made either(C.a),only obliquely,or even(C.b),not at all,to the performance of the locutionary or illocutionary act.We shall call the performance of an act of this kind the performance of a perlocutionary act or perlocution.[1]101

接着他以“He said to me‘Shoot her!’”为例,分析说这一句的Perlocution行为(C.a)是“He persuaded me to shoot her”,并且伴有另外一个 Perlocution行为(C.b)“He got me to(or made me)shoot her”[1]101-102。

然而,由于Austin关注的重点在言外行为,因此他对perlocution的后续分析“详实不足,模糊有余”[2]6-9,从而在很大程度上使得人们至今对perlocution的定义仍旧众说纷纭、莫衷一是。争论的焦点归纳起来有三个:首先,perlocution是说话人所为,还是听话人所为?其次,是说话行为或言内行为的结果,还是施事行为或言外行为的结果?再者,是说话人意欲达到的效果,还是实际出现的任意可能的结果?

二、Perlocution的定义之争

(一)说话人所为与听话人所为

首先从前文引文中的“Saying something will...produce...effects”和“the speaker has performed an act”可以看出,Austin认定perlocution是说话产生的,即是说话人的言语行为。王道英和辜向东附和了Austin的定义,认为“言后行为”主要是从听话人方面来分析,是指说话人说出来的话对听话人的行为、思想、信念、情感等方面所产生的效果或结果[3]90-93。孙淑芳也认为“取效行为”是说话人所为,并将其和发生在听话人一方的“取效效果”区分开来[4]。与此同时,国内大部分学者都认为perlocution是说话人和听话人共同所为。顾曰国认为“取效行为不是说者一人所为,而是说者和听者两人合为”[5]30-39;刘风光、张绍杰认为“取效行为本质上具有‘交互性’”[2]6-9;王春秀认为“言后行为”不是说话人个人的行为,而是由“说话人、听话人共同参与且最终完成的一个过程”[6]167-169;杜冰研、苗宁认为“取效行为”需要听话人参与,具有互动性[7],等等。

如果说perlocution只是说话人所为,那么说话人在实施言内行为和言外行为时同时实施的这个行为具体是什么?离开听话人的理解和反应又将如何界定呢?如果说perlocution是交际双方合而为之,那么到底说话人做了什么?听话人又做了什么?进一步分析,既然可以将说话人所为和听话人所为分开,那么根据“言语即行为”的本义就可以把说话人所为定义为perlocution。所以,解决这个焦点问题的关键在于明晰交际双方在言语表达和理解中的交互作用。

(二)言内之果与言外之果

Perlocution是言内行为的结果,还是言外行为的结果,还是兼而有之?Austin没有就此专门论述,而其他学者对此发表了三种不同的观点。Searle认为,perlocution是illocution对听话人的行动、思想、信念等所产生的影响或效果,而不是locution本身对听话人所产生的影响[8]。而韩戈玲和王春秀则认为perlocution是言内行为的结果,前者在介绍言语行为理论时说“人们实施言内行为的同时也实施了言外行为,有时还产生了言后行为”[9],后者更加直接地说“言后行为”是“由‘言内行为’触发的”[6]167-169。刘风光、张绍杰却提出了第三种比较折中的观点:“取效行为是说话行为的结果,是施事行为内在而直接的结果,是听话人在接受信息时生理、心理、行动上表现出来的多重影响”[2]。

如果说是perlocution是言内行为产生的结果,那么假设听话人只理解话语本义而不领会言外之意,还会同时出现perlocution吗?如果说perlocution是言外行为的结果,那么说话人意图之外的结果是怎么产生的呢?是不是意图之外的效果就不是perlocution的反映呢?再者,如果说是言内行为和言外行为合力而为,那么如何区分这两种行为带来的不同的perlocution?以上疑问都是解决第二个焦点问题必须要回应和解释的。

(三)说话人意图与实际效果

Perlocution是说话人意欲所为,还是实际出现的效果?关于这个问题同样有三种不同的论断:首先,从Austin的定义中可以得出,他认为perlocution可以是说话人有意所为,但不排除说话人意向之外的效果,他在后文关于perlocutionary object和perlocutionary sequel两种概念的区分也印证了这一点[1]117。王道英和辜向东同意Austin的看法,并根据意欲效果是否实现区分了成功的言后行为和失败的言后行为[3]90-93。其次,顾曰国虽然承认perlocution的效果可以是有意的,也可能是无意的,但他认为Austin犯了将行为等于效果的错误[5]30-39。可以看出,顾认为perlocution是一种有意所为,而不包括无意效果。王春秀对顾的观点表示了赞同[6]167-169。再次,张丽杰表达了与上述两种观点都不同的看法,她把perlocution理解为跟说话人意图无关的任何话语带来的效果[10]。

以上三种观点都有其不足之处:第一,如果将言语行为的全部实际效果都划入perlocution范围,那么正如顾曰国所问:老李的一句“你的房子着火了”难道要为老张的死亡负责[5]30-39?这样一来,perlocution变得太过宽泛而没有多大意义可言。第二,如果说perlocution是反映说话人意图的行为,那么它与表达意图的illocution的区别何在?与话语有密切联系的意图之外的效果应该如何看待?当言语行为没有取得预期效果,是不是就没有perlocution呢?如果这个问题的答案是肯定的,是不是可以说perlocution不是必需的呢?等等。第三,如果说perlocution与说话人意图无关,那么(应该)与什么有关?有着什么样的关系?

关于perlocution定义的争论中,没有某家之言能够给perlocution一个比较明确的概念或界限,各种不同的观点各有其立说的根据和道理,但同时也或多或少遗留了一些无法解释清楚的问题。要澄清什么是perlocution的问题,必须要建立在对言语行为过程深入细致分析的基础上,这正是下文所要尝试的。

三、Perlocution的重新界定

对于前文探讨的焦点问题,本文的回应是:perlocution是说话人在实施言内行为和言外行为时同时实施的言后行为,它指的是说话人试图通过言内行为对听话人语境施加的不同程度的影响和改变②。

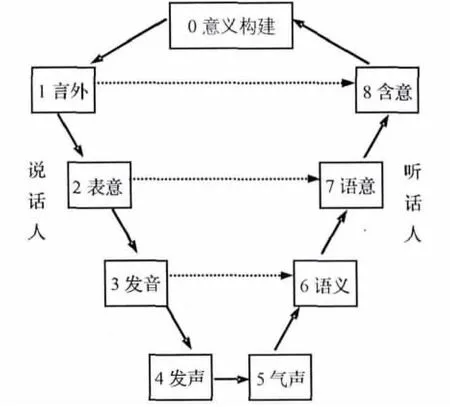

言语行为的表达和理解过程看似一个简单而短暂的过程,但是仔细思考和分析后,我们会发现这个循环过程可以被放大,并划分成多个渐进的阶段。为此,笔者根据Leech关于三种言语行为论述[11]的启发,同时借用Austin对三种言内行为的划分[1]92-93,制作了下面这幅话语表达和理解的循环示意图。

图1 话语表达和理解的循环

如图1所示,说话人在开始会话前一般会进行某种意义上的意义构建(0),类似于Leech所提到的“plan”[11]199-203。具体到某个话轮时,处于一定语境中的说话人会先形成会话含意(1言外行为),接着相应地构思话语的情景意义(2表意行为),然后再组织语言说出话语(3发音行为和4发声行为)。听话人感知到说话的气声(5)后,根据自己的语言知识辨别语音,理解发音行为传达的字面本义(6语义),然后根据语境理解字面意义的语境意义(7语意),最后再推断出语意背后的会话含意(8含意),至此,话语表达和理解的第一个轮回结束。之后,听话人紧接着在变化的语境中进行意义构建,构思回话,同时会话角色由听话人转换为说话人,开始会话的下一个轮回。

那么在一个话语轮回中,说话人是怎样通过言内行为影响和改变听话人语境的呢?即perlocution是怎么实施的?以前文中的“Shoot her!”为例,听到这句话语后,听话人可能有以下几种话语回应:

(1)Pardon?

(2)I?Who is she?

(3)What do you mean?

(4)What can I get from it?

(5)Is that an order?

第一种情况下,言语行为的表达和理解只进行到阶段5,尽管说话人没能让听话人听清他的话语,但是说话人的发声行为传出的气声进入并改变了听话人的语境,使其相应作出了“Pardon?”的回应。第二种情况下,言语行为更进一步,尽管说话人没能使听话人明白其话语的指称意义和命题内容,但是说话人的发音行为所传达的字面意思随着气声进入并改变了听话人的语境,使其相应作出第二种回应。第三种情况下,言语行为再进一步,尽管说话人没有能够使听话人领会其真正用意,但是说话人的表意行为所传达的情景意义随着语音进入并改变了听话人的语境,使其相应作出第三种回应。第四和第五种情况下,言语行为的表达和理解进入本话轮的最后一个阶段8,说话人可能成功地让听话人明白了自己的基本含意,也使得听话人的语境有了进一步的改变,但是听话人在自己特定的心理认知语境中进行推理,会得出对说话人言外之力(force)的不同解读,从而产生可能迥然不同的反应。

虽然在每一种情况下,说话人都通过言语行为在不同程度上改变了听话人的语境,但是前三种情况和后两种情况有着本质的不同。在前三种情况下,说话人言内行为对听话人语境的改变是说话人可以控制的,且不以听话人的意志为转移,因为只要说话人以恰当的语言和方式、在合适的时间和地点对听话人说出某句话语,不管听话人回不回复,不管听话人作怎样的回复,听话人都会得出几乎完全一致的字面意义和情景意义。然而,在最后两种情况下,虽然听话人推导出的说话人的会话含意也改变了听话人的语境,但是听话人对说话人言外之力的理解却会因人、因时、因境而异,同样是一句表示建议的“Shoot her!”可能会被理解成命令、劝说或者请求,至于听话人具体如何理解,在很大程度上不是说话人可以控制的,而取决于听话人的心理和认知加工。据此,笔者只将前三种情况下说话人对听话人语境的改变定义为说话人的言后行为,并根据言内行为的不同类型把它们分别命名为发声言后行为、发音言后行为和表意言后行为。

再比如法庭宣判,当法官说出“罪犯某某某死刑,立即执行”时,只要他语言表达得足够清晰,现场的罪犯、罪犯家属、警察、律师、法官以及其他旁听人都可以就法官的言内行为给出基本一致的理解,但是他们会得出对这句话的言外之力的大相径庭的推理结果,最终导致他们在语言上、心理上、行为上的迥异反应,有人痛苦,有人晕厥,有人释然。

综上所述,言后行为是说话人试图通过发声行为、发音行为和表意行为等三个层次的言内行为来改变听话人的语境,其改变的深度在很大程度上也取决于说话人对语境、语音、措辞、指称等的把握。听话人对说话人的言外之意会有不同理解,由此衍生的不同效果和行为与说话人没有直接关系,因此不属于言后行为。

四、结语

Austin以后的学者们虽然指出他对言后行为的论述不足和界定不明,但实际上他们和Austin本人一样,没有能将行为与效果区分开来,没有尝试从微观上理清话语表达和话语理解的具体过程。从一次话语表达和理解的完整过程入手分析,将perlocution定义为说话人改变听话人语境的言后行为,既符合“言语即行为”概念的初衷,又可以比较圆满地解决许多关于言后行为概念的争议。

此外,在perlocution的研讨中,有很多关于如何实施“取效行为”以取得“取效效果”的讨论,这些讨论其实与言后行为无关,而是涉及到另外一层言语行为——“言前行为”,即为取得预期交际效果或目的而进行的言语规划行为[12]。这第四种言语行为将是笔者在理清言后行为之后的研究方向和重点。

注释:

①因为这个颇具争议的术语有多种译法,所以在给出本文的定义之前只用英语表达,不用汉语(引用除外)。

②这里强调的是动作和行为,而不是状态或结果。

[1]Austin J L.How to Do Things with Words[M].Oxford:Oxford University Press,1962.

[2]刘风光,张绍杰.取效行为与诗歌语篇[J].外语与外语教学,2007(10).

[3]王道英,辜向东.论言后行为[J].重庆大学学报:社会科学版,2001(4).

[4]孙淑芳.取效行为的内涵阐释与取效行为动词[J].解放军外国语学院学报,2009(6):24-29.

[5]顾曰国.奥斯汀的言语行为理论:诠释与批判[J].外语教学与研究,1989(1).

[6]王春秀.浅谈交际中的言后行为[J].沈阳师范大学学报:社会科学版,2008(1).

[7]杜冰研,苗宁.取效行为性质探析:理论应用价值[J].长春师范学院学报:人文社会科学版,2008(5):97-99.

[8]Searle J R.Speech Acts:An Essay in the Philosophy of Language[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001:22-26.

[9]韩戈玲.言后行为和交际效果[J].山东外语教学,2005(3):27-30.

[10]张丽杰.Austin与Searle的言语行为理论[J].重庆科技学院学报:社会科学版,2007(6):113-115.

[11]Leech G.Principles of Pragmatics[M].London:Longman,1983.

[12]张结根.言前行为的实施原则和语用解释力[J].金陵科技学院学报:社会科学版,2013(1):71-74.