基于个体与协同效能的两栖攻击舰编队兵力选择模型*

2013-11-28陈松辉贾子英王印来

陈松辉 贾子英 王印来

(海军陆战学院 广州 510430)

1 引言

随着我国海洋利益的不断拓展,发展建设一支具有远海两栖作战能力的两栖攻击舰编队迫在眉睫[1]。两栖攻击舰的目标特征明显,自身防卫能力较弱,战时易成为主要打击目标等特点,要求两栖攻击舰要以编队的形式实施作战行动。因此,如何恰当地选择舰艇组建编队是两栖攻击舰作战运用的基本问题。

大型水面舰艇编队兵力选择主要有两条技术路线。一是根据作战对象、作战任务、战场环境等因素进行定性分析。二是采用效能评估、多目标决策等方法进行定量分析。公开的研究成果多是采用第二条技术路线,定量地分析兵力选择问题。文献[2~3]给出了一种基于AHP和模糊评价法的舰艇编队编成优化方法;文献[4]可分析由不同兵力编成的两栖编队的作战能力,进而优化兵力编成;文献[5]利用多目标决策理论,建立了驱护编队生成模式的多目标决策模型。

以上研究成果多是对兵力自身属性进行研究,较少考虑兵力间的协同。文献[6~7]从协同网络的个体信息和协同信息出发,研究成员选择问题,提供了一个研究兵力选择问题的新思路。两栖攻击舰编队中兵力间的协同,是影响整体作战能力的关键因素。因此,有必要从兵力的个体效能和兵力间的协同效能两个方面,对两栖攻击舰编队兵力选择问题进行研究。

2 两栖攻击舰编队兵力选择问题描述

两栖攻击舰编队所属的水面舰艇为两栖攻击舰提供防卫作战、火力支援和综合补给。选择合理的兵力是两栖攻击舰编队完成使命任务的基础。分析国外两栖攻击舰编队现状可知,两栖攻击舰编队规模一般为7~9艘,包括两栖攻击舰、驱逐舰、护卫舰以及火力支援舰、补给舰等舰型。编队中某舰型的舰艇可能为多艘,为了便于协同,各舰型一般为一个型号,如包括多艘同一型号的驱逐舰。

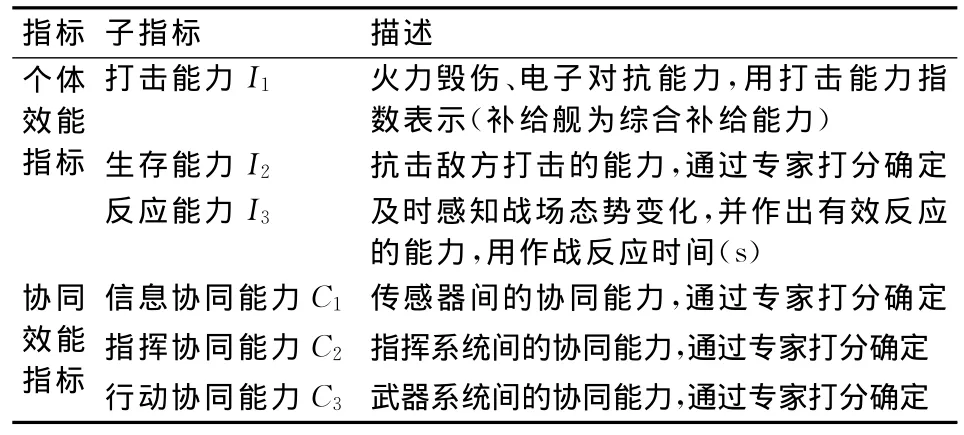

两栖攻击舰编队兵力选择所要解决的问题,是在根据战术规则确定各型舰艇数量的基础上,同时考虑各型号舰艇的个体效能以及之间的协同效能,从各舰型中分别选出一个型号组建编队。因此,两栖攻击舰编队兵力选择问题是一个多目标决策问题,决策的指标包括个体效能指标和协同效能指标两部分,如表1所示。

个体效能是某型号舰艇独立的作战效能,是其作战能力的直接表现[8]。协同效能是两型舰艇间通过协同产生的效能,是其协同好坏的体现。

假定个体效能指标用I表示,指标数量为l,协同效能指标用C表示,指标数量为m,两栖攻击舰编队兵力总数量为n,舰型数量为p,备选型号总数量为q,第i个舰型的舰艇数量为ni,第i个舰型的备选型号数量为qi,则

表1 兵力选择的指标体系

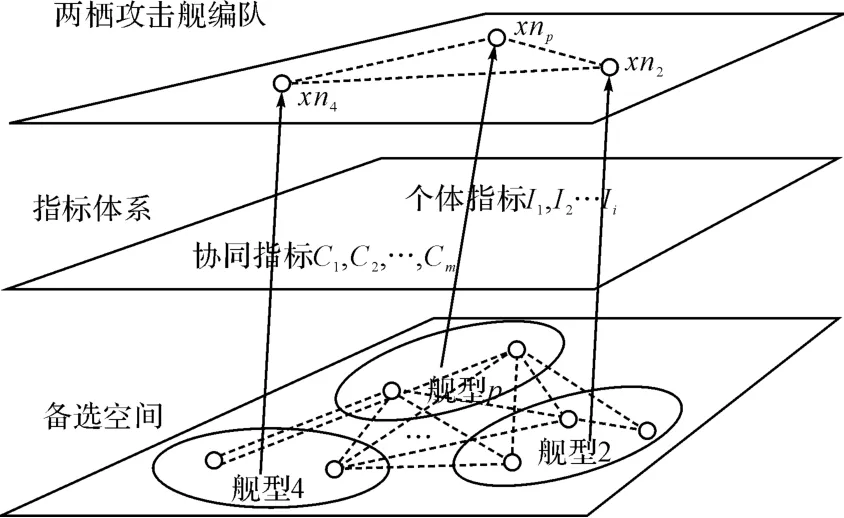

两栖攻击舰编队兵力选择的框架如图1所示。

图1 两栖攻击舰编队兵力选择框架

图1中的虚线表示备选型号间的协同关系,实线表示备选型号和选中型号的对应关系。备选空间是由可供选择的各型号舰艇组成的空间,包括p个由某一舰型的qi个型号的舰艇组成的集合Si,i=1,…,p。根据个体效能指标和协同效能指标,通过评估从各集合中选择一个型号,确定编队的各舰型的型号。ni为第i个舰型的舰艇数量,根据战术规则确定。

3 两栖攻击舰编队兵力选择模型

3.1 基于个体效能的兵力选择模型

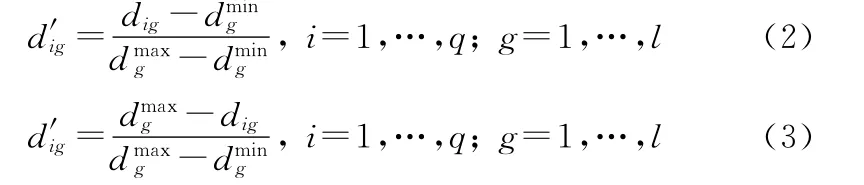

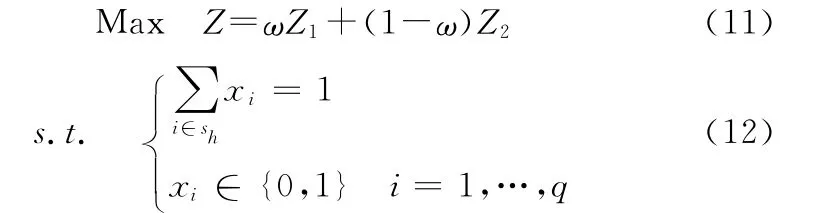

基于个体效能的兵力选择模型,是对个体效能进行评估,确定两栖攻击舰编队的兵力编成。对备选空间中所有备选型号统一编号为Qi,i=1,…,q。令 D=[dig]q×l为个体效能矩阵,其中dig为备选型号Qi在个体效能指标Ig下的表现,dig可通过经验数据或专家1~10分打分获得。个体效能指标具有不同的量纲,需规范化处理。效益型指标使用式(2),成本型指标使用式(3),得到规范化矩阵D′=[d′ig]q×l。

个体效能指标权向量V=(v1,v2,…,vl),决策者可通过直接分配法或AHP方法得到。论文在确定个体效能指标权重时,结合编队的主要作战任务而灵活赋予相应的权重。通过线性加权方法,可得到备选型号Qi的个体效能为

根据得到的个体效能φ1,φ2,…,φq,可以得到基于个体效能的兵力选择模型为

其中,xi为决策变量,xi=1表示Qi被选中;sh为第h个集合Sh中备选型号的下标集。

3.2 基于协同效能的兵力选择模型

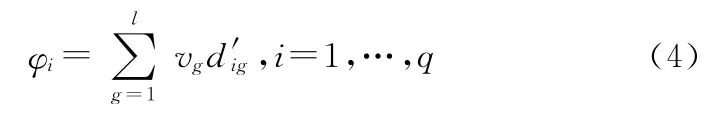

协同效能是多个舰艇协同产生的,是影响两栖攻击舰编队整体作战效能的重要因素。令Ak=[akij]q×q为协同效能矩阵[9],k=1,…,m,其中(i≠j)为在协同效能指标Ck下备选型号Qi与Qj的协同效能。同一舰型间不同型号的舰艇的协同不考虑,即i,j∈sh,h=1,…,p时=0。类似地,利用式(7)进行规范化处理[6],得到规范化矩阵 A′k=

协同效能指标权向量W=(w1,w2,…,wm),可通过直接分配法或AHP方法得到。通过简单线性加权方法,得到备选型号Qi和Qj之间协同效能综合值为

根据协同效能综合值φij。可以进一步得到基于协同效能的兵力选择优化模型:

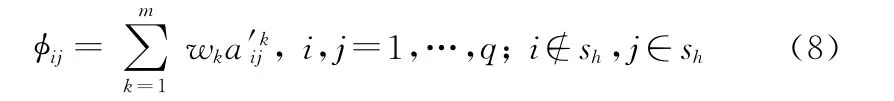

3.3 基于个体与协同效能的兵力选择模型

将个体效能和协同效能统一起来,将基于个体效能的兵力选择模型和基于协同效能的兵力选择模型进行集成,得到基于个体与协同效能的兵力选择模型

式中,ω为选择偏好系数,0<ω<1。当作战实际对舰艇间协同要求较高时,如实施两栖登陆作战,ω应小于0.5。当作战实际更加侧重舰艇自身的作战能力时,如担负海上护航任务,ω应大于0.5。

基于个体与协同效能的兵力选择模型是一个0-1二次目标规划问题,解空间随备选型号总数量q呈指数增长,一般利用智能优化算法求解。当问题规模较小时,可以采用传统的穷举法求解[10]。

4 实例分析

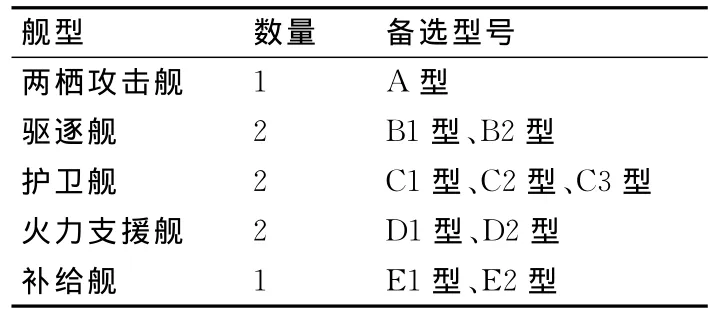

根据作战规则和我军舰艇装备现状,假定某两栖攻击舰编队兵力编成及备选舰艇型号如表2所示。

表2 兵力编成及备选型号

由表2可知,两栖攻击舰编队中各型舰艇的数量已经确定,现在需要利用基于个体与协同效能的兵力选择模型,在五种舰型中各选择一种型号,组建编队。

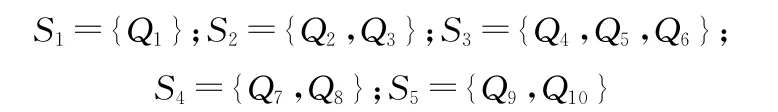

显然,两栖攻击舰编队兵力总数量n=8,舰型数量p=5,备选型号总数量q=10,备选舰艇型号在五种舰型集合的分布为

根据经验数据和专家打分,得到个体效能矩阵D=[dig]q×l和协同效能矩阵Ak=[akij]q×q,其中akij=0表示同舰型的舰艇不存在协同。

假定决策者直接给出个体效能指标权重和协同效能指标权重为V=(0.4,0.3,0.3),W =(0.3,0.3,0.4),经过规范化处理,根据式(5)、(8)得到个体效能和协同效能如表3所示。

表3中,主对角线元素为个体效能值φi,非对角线元素为协同效能值φij,“—”表示没有协同。

假定两栖攻击舰编队担负两栖登陆作战任务,ω=0.4。将相关数据带入基于个体与协同效能的兵力选择模型。由于备选型号总数量q较小,解空间小于O(25),采用穷举算法求解,得到选中的型号为Q1、Q3、Q5、Q8、Q10,编队的综合作战效能为11.2。假定两栖攻击舰编队担负海上护航任务,ω=0.7,求解得到选中的型号为Q1、Q3、Q6、Q8、Q10,编队的综合作战效能为10.7。两栖攻击舰编队兵力编成如表4所示。

表3 个体效能和协同效能

表4 两栖攻击舰编队兵力编成

由表4可知,两栖攻击舰编队担负不同作战任务时,其兵力编成存在差异。与文献[2~3]中的兵力优化方法相比,基于个体与协同效能的两栖攻击舰编队兵力选择模型能够针对具体的作战任务,灵活选择兵力,具有较强的适用性和灵活性。此外,该模型也可用于评估大型水面舰艇编队的作战效能。

5 结语

信息化条件下,组建两栖攻击舰编队不仅要考虑舰艇自身的个体效能,还要考虑舰艇间的协同效能。基于个体与协同效能的两栖攻击舰编队兵力选择模型,能够针对具体的作战任务,从个体效能和协同效能两个方面,定量地选择舰艇型号,具有一定的理论意义和实践意义。本文仅对兵力型号的选择进行了分析,如何定量地分析各舰型舰艇的数量值得进一步研究。

[1]孟一鸣,刘永辉,阳东升.两栖编队作战体系的过程建模分析[J].军事运筹与系统工程,2011,25(2):43-48.

[2]沈力军,王为颂.基于AHP和模糊评价法的舰艇编队编成优化方法[J].情报指挥控制系统与仿真技术,2005,27(4):33-35.

[3]赵磊,李仁松,王勇.一种航母编队编成方案评估及优化方法[J].舰船电子工程,2008,28(4):44-46.

[4]孟一鸣,黄炳越,周智超,等.基于云理论的两栖编队作战能力评估[J].舰船科学技术,2012,34(4):111-115.

[5]谭安胜,李登峰,汪德虎.驱护舰编队编成模式生成模型研究[J].军事运筹与系统工程,2003,17(1):24-26.

[6]樊治平,冯博.基于协同网络信息的多指标决策方法[M].北京:科学出版社,2009:34-36.

[7]陈国生,刘钢,李先瑞.基于协同网络信息的舰艇编队兵力编成优化模型[J].军事运筹与系统工程,2011,25(4):57-62.

[8]乐荣剑,许友国,符勇.基于模糊评判的两栖攻击舰综合效能评估研究[J].舰船电子工程,2012,32(7):1-3.

[9]卜先锦.军事组织协同的建模与分析[M].北京:国防工业出版社,2009:28-30.

[10]金菊良,魏一鸣.复杂系统广义智能评价方法与应用[M].北京:科学出版社,2008:169-180.