心理干预技术在青光眼恢复期患者情绪管理中的应用

2013-11-27王锦蓉

王锦蓉

(张掖市人民医院,甘肃 张掖 734000)

青光眼是一种不可逆损伤导致的终身性眼部疾病,给患者造成不同程度的心理创伤,而不良情绪又会增加青光眼的复发率和致残率。笔者应用心理干预技术对128例青光眼恢复期患者实施情绪管理,效果满意,总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机抽取该院眼科确诊治疗后处于恢复期的青光眼[1]患者128例,其中女性 103例(80.47%),平均年龄(39.04±13.11)岁;男性 25例(19.53%),平均年龄(38.04±14.01)岁;平均病程(10.04±5.01)个月;受教育程度:本科及以上学历 9例(7.03%),高中及专科71例(55.47%),初中及以下学历48例(37.50%);既往无重大生活事件创伤、外伤及手术史、精神病史、无服用抗焦虑药物史。

1.2 测量工具

采用北京瑞格心理教育信息化管理系统V3.0医疗版抑郁自评量表(SDS)、焦虑自评量表(SAS)。经专人指导与培训后患者自己做答,生成的数据计算机自动转换处理,得出标准分。

1.3 判断标准

SDS:William W.K.Zung1965年编制,20个条目。得分等于0.25为无抑郁体验;0.26~0.50为轻度抑郁;0.51~0.75为中度抑郁;0.70~1.00为重度抑郁。

SAS:美国杜克大学医学院Zung1971年编制,20个条目。得分等于25分为无焦虑体验;26~50为分轻度焦虑;51~75为分中度焦虑;76~100分为重度焦虑。

1.4 应用心理干预技术

青光眼患者急性期经积极治疗后眼压恢复正常,剧烈头痛、眼痛及恶心、呕吐等症状消失即处于恢复期,视力可部分或全部恢复。针对不同个体的心理状态制订心理干预治疗方案,一般每周干预一次,每次40~45分钟。

1.4.1 建立良好的医患关系 通过热情诚恳的态度,关心体贴并尊重患者人格的语言行为建立良好治疗关系是开展心理干预的前提,在取得信任的基础上争取让患者尽早接受心理干预。

1.4.2 积极倾听 倾听是心理干预治疗的第一步,也是建立良好护患关系的基本要求。鼓励患者在接纳的基础上,积极地听,认真地听,关注地听,并在倾听时适度参与讨论。鼓励患者诉说内心体验和感受,诉说需要帮助解决的现实问题,使患者感受到对他们的关心、关爱、关注,体验到温暖及安全感。

1.4.3 适时鼓励 鼓励患者对困扰他的问题进行进一步表达和自我探索,主动表达躯体不适感及心理感受,如明显的头痛、恶心、呕吐及紧张、害怕等反应。提供及时与医护人员联系的方式方法,使其主动表达、主动改变错误的价值观和信念,摆脱心理困扰,走向心理成熟。

1.4.4 密切关注 密切关注患者情绪变化,针对青光眼发病的心理社会因素,讲解焦虑、抑郁等负性情绪对该病发病的影响及其相互之间的因果关系。

1.4.5 指导放松训练[2]指导患者放松身习的技巧,让患者把注意力集中在身体肌肉的活动及保持心境平衡方面,养成随时放松自己,抵制外在刺激干扰的习惯。每天1~2次,一般6~10下,每下坚持30秒,可使全身肌肉迅速进入松弛状态。具体方法[3]是按照从上到下的顺序依次收缩和放松头面部、上肢、胸腹部、下肢各肌肉群,达到减轻焦虑的目的,有利于青光眼残存视力的维持。

1.4.6 帮助患者建立有效的社会支持系统 研究表明,青光眼患者抑郁症的发生几率比一般人高出63%,近35%新诊断出的青光眼患者都会表现出神经过敏、焦虑或压力大等症状。此外,因不能恢复的视觉神经损坏导致的视力丧失会大大影响一个人的自理能力,如因对光的敏感、视力模糊和在黑暗的地方视力减弱而无法驾驶或进行基本的日常活动等使患者产生极大的心理负担。因此,做好与患者亲属的交流沟通,取得亲属的理解与关爱,帮助患者建立完善的社会支持系统,是减轻患者心理痛苦的有效途径。

1.5 统计方法

应用SPSS 13.0软件处理数据,计数资料采用χ2检验。

2 结果

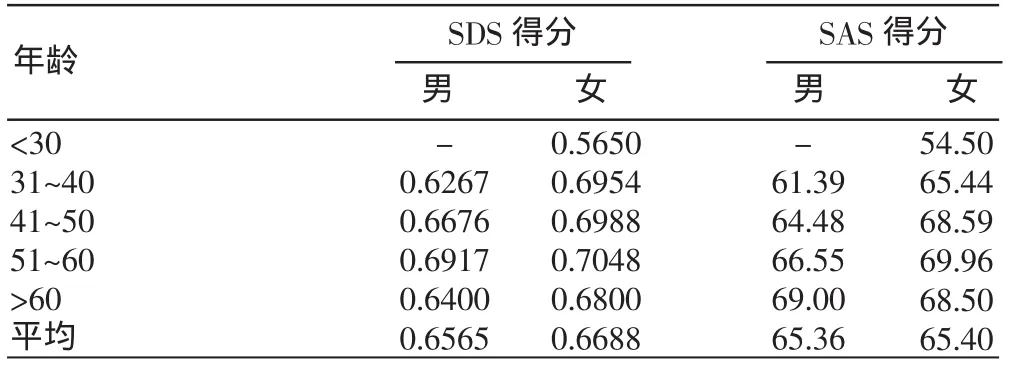

2.1 不同年龄性别青光眼恢复期患者SDS、SAS得分(见表1)

表1 不同年龄性别青光眼患者心理测评平均得分

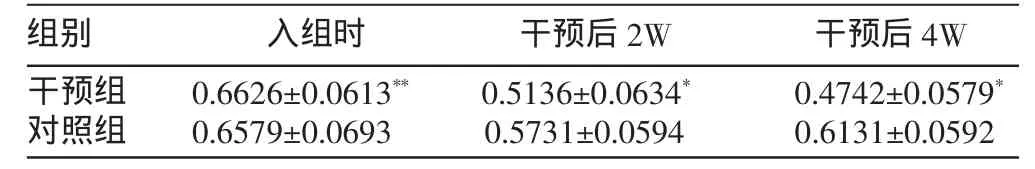

2.2 心理干预前后SDS、SAS得分比较(见表2、表3)

表2 心理干预前后SDS得分比较(,分)

表2 心理干预前后SDS得分比较(,分)

注:*与对照组比较,P<0.01,有显著性差异;**P>0.05,无显著性差异

组别 入组时 干预后2W 干预后4W干预组 0.6626±0.0613** 0.5136±0.0634* 0.4742±0.0579*对照组 0.6579±0.0693 0.5731±0.0594 0.6131±0.0592

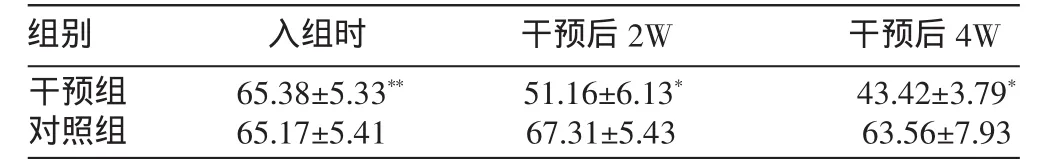

表3 心理干预前后SAS得分比较(,分)

表3 心理干预前后SAS得分比较(,分)

注:*与对照组比较,P<0.01,有显著性差异;**P>0.05,无显著性差异

组别 入组时 干预后2W 干预后4W干预组 65.38±5.33** 51.16±6.13* 43.42±3.79*对照组 65.17±5.41 67.31±5.43 63.56±7.93

3 讨论

3.1 青光眼是一种不可逆损伤导致的终身性眼部疾病

根据《精神疾病与传统手册》第三版DSM-Ⅲ的定义,可将原发性青光眼归为“心理因素影响的躯体情况”或“心理生理疾病”[4]。测评结果显示,青光眼恢复期患者无论女性还是男性均存在明显的焦虑、抑郁情绪。30岁以下年龄组的焦虑、抑郁程度轻于30岁以上组,可能与样本量小有关;焦虑、抑郁高峰人群集中在41~60岁年龄组,可能与该年龄段人群处于事业鼎盛、家庭负重的关键期有关。不同性别组间的焦虑、抑郁程度无显著差异(P>0.05)。因此,41~60岁年龄段青光眼患者是心理干预的重点人群。

3.2 心理干预可明显改善青光眼患者的负性情绪

干预组干预前后SDS、SAS得分有显著性差异(P<0.01),对照组无显著性差异(P>0.05);但随着心理干预工作的逐步深入,干预前与干预后2W、4W比较,SDS、SAS得分均有显著性差异(P<0.01)。可见,心理干预技术对改善青光眼患者的负性情绪具有积极作用。

4 结语

长期精神过于紧张是诱发青光眼的心理因素。恰当地应用心理干预技术,积极改善患者的负性情绪,对提高患者生活质量,促进青光眼的良性转归具有积极作用。

[1]葛坚.眼科学[M].北京:人民卫生出版社,2002.

[2]王晓慧,孙家华.现代精神医学[M].北京:人民军医出版社,2002.

[3]喻东山.内科中的惊恐障碍 [J].临床精神医学杂志,2007,17(5):355.

[4]张丽珍,徐湘,赵素琴.青光眼与心理应激的关系及相关护理干预[J].中国中医药现代远程教育,2010,87(7):131.■