写作材料缀合与取舍的心理运行机制

2013-11-23陆咏梅

■陆咏梅

材料的取舍与缀合,是写作学、写作教学、写作过程必须面对的首要命题。而停留于陈述性知识层面的阐释,诸如选材原则、选材方法、集材途径、用材要点等写作基础知识的建树,不足以深入到实践环节揭示写作行为发生的内在机制,不足以探索主体怎样经过心智加工,使材料由眼中之竹变成胸中之竹,不足以探求主体运用哪些心理策略处理材料,使胸中之竹化为手中之竹。必须因循写作主体的心理运作轨迹,掌握材料缀合与取舍的内在规律,才能有益于科学有效地运用材料,更本质地接近写作行为内核。

在写作过程中,材料因取舍与缀合的需要,发生了一系列心理学反应,当材料成为笔下之物,材料被主体化、心智化,带上写作主体独有的个性特征和鲜明的心智印记,在量的叠加或筛选中,材料被拆解和重组,被精细化或粗疏化,在质的纬度上发生变异或重构,饱含独特的情感色彩或浓重的理智信息。经过情感催化和理性异化,原始材料被人化,从而发生深刻的化学反应,有了质的改变,花已非花,雾已非雾。质言之,原始材料转换成写作学意义层面的题材或质料,此材料已非彼材料,烙刻着写作主体鲜明的个性思维色彩和突出的思想情感等心理元素。可以说,材料在不断被主体化之后,又历经材料缀合与选取的不断回环往复,最终才定型化为文章的基本内容和大体结构。

一、材料的主体化

材料的取舍与缀合不只在选材环节被主体化,早在收集时就濡染上浓重的主体色彩。从采集材料这一行为外在表现及结果看,似乎只是完成材料量的积累,其实,更伴随材料质的变化,材料被有意取舍,材料之间发生有机连缀,是材料的主体化过程。在写作主体、客体、受体与载体“四体化一”理论和物—意—思—文“行为递变”理论中,可以透过隐含于“化一”过程和“递变”背后的心理机制,探求写作主体与客体如何在立意的主控下,两者化合为一。

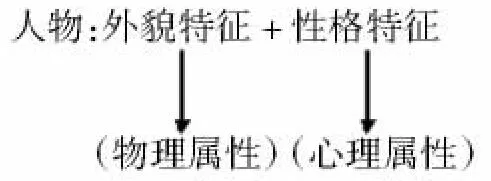

1.以观察为手段集材,它获得的材料不仅有物理属性,更有心理属性。观察事物,既要获取对象的外在特征,又要把握观察者自身的内心体验;观察人物,既要获取外貌特征,又要剖析性格特征。观察结果为:

事物:物态特征+内心体验

可见,观察中,材料与主体的化合程度,体现在量的叠加,其思维逻辑遵循三个环节:观其形——察其神——寓其意。由此获取的物理属性材料带有更多的自然色彩和原始风貌,内心体验的把握、人物性格的揣摩则取决于写作主体心智的参与和情感的投入,当然,主体的心理活动还是限于感知阶段。观察是以主体意念为主线,将物理属性与心理属性加以串连来完成采集行为。

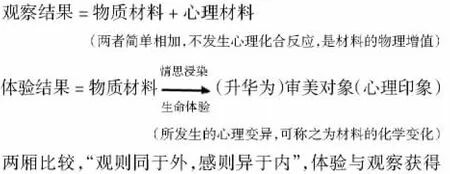

2.以体验为手段集材,获得的材料已完全被主体心智化合,落于笔端的是更严格意义上的心理化合物。体验以情感为主导,将体验目标升华为一种审美对象,或一番心理印象,是知觉的再知觉,经验的再经验,是经验反省。从心理学机制看,这一集材途径遵循的思维逻辑则是:外物撞击→主体体验→经验和情感反刍→升华为审美对象(或生命启悟)。可与观察结果作比较:的材料信息有质的不同和量的差异。体验获得的材料是情化的自然,非客观自然,带有大量的认知因素和理解因素,体验能力因此成为心理学层面的心理印象能力。譬如,面对攀折的鲜花,当人们投注或赞美、或无奈、或悲愁或冷眼相向的情感因素,离枝的鲜花发生了变异,成为写作主体对生命、生活意义的读解。读解一,是生命的娇艳,生命的美好犹如盛开的花。读解二,人生短暂,岁月易逝,花开堪折直须折,莫待花落空折枝,触发及时行乐的感慨。读解三,美好的事物总是短暂的,鲜花虽灿烂,终有凋零时,人生明艳能几何?不过是人生一世,草木一秋。读解四,生命的延续里,生死与共,有死才有生,淡然面对人生的各种境界方为生命的至高境界,落红不是无情物,化作春泥更护花,有延续必须有牺牲和付出……也就是说,当主体发生感受时,尽管依旧不舍弃花的物质属性,笔下的花之对象能见其形,能显其义,却已意在言外,旨归于人。心理材料已非简单叠加,而是清晰地表征为“辨析—见形—变异”或“辨析—见形—生情”这一心理轨迹,物理属性和心理属性彼此化合,难以拆分。

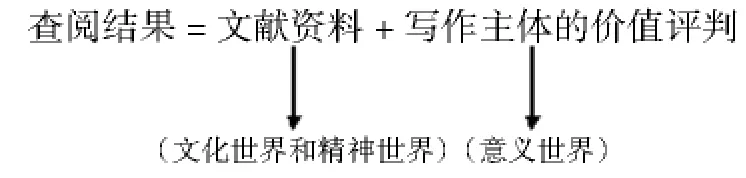

3.以查阅为手段集材,且不论阅读范围和读物的选择已经倾注了写作主体的情感倾向和理性偏好,即使是限定内容和目标的采集,甚至处理同一阅读对象,由于不同的写作主体存在文化和价值理念的差异,采集结果必然带有极大的个性倾向性,他们截获的信息差别明显,文学作品解读和事件意义阐释的必然呈多元化势态。阅读主体正是超越文章本身的存在,产生新的人、事、物、思想、观点、方法等,从而获得大量的写作材料。因此,文献信息在写作时的应用,呈现为文献内容与写作主体价值取向基础上的评判。采集结果为:

文献资料本身就是高度主体化的产物,作为间接材料被读者所赏析评价,是二重乃至多重主体化的对象,就此而言,查阅采集的材料已经超越了主客观二元框架,更深入到文化世界、精神世界和意义世界,最后又返归客观领域。遵循的思维逻辑是:前阅读—正阅读—后阅读。前阅读即选文潜心,阅读前选择恰当读物、积累背景知识、优化阅读心境等读前准备;正阅读即披文得意,阅读后知识信息的储备和活用等后续行为;后阅读即用意及物,反观读物所反映的客观世界,进而把读物心得化为文字,并运用于改造主观世界和客观世界的实践。参与阅读的心理机制包括感知、识记、理解、评价、迁移等方面,属于内隐的心理活动,而阅读采集的最终目标是化内隐心理为外显的选材和集材行动。正是由于主体智慧的创造性参与,使阅读获得的材料跨越物质、精神和文化三重世界,广征博引,左右逢源;第一客体、第二客体和第三客体尽收囊中,无一偏废,极大地拓展了集材途径、写作空间和选材深度。

4.以调查为集材手段,是在充分尊重事实的基础上,从事情发生的现场及知情者那里进行调查,占有信息材料并作分析研究,因此,调查获取的材料不仅有包括事实和数据在内的客观实际,也包含分析剖解,是基于客观事实基础上的心理衍生物,是对客观规律的把握,也是主观结论的推导。

调查结果=客观实际+分析研究

调查在选题时就突显主体性特点,调查对象的确定具有明确的目的性和针对性。调查中,需要通过大量的材料分析与综合,才能透析客观存在的本质,收集材料不只是简单接受,而是信息选择和加工,为确保材料的典型性,写作主体必须对采集的信息进行筛选、处理,注重信息的转换和加工。表达获取的材料更不能局限于再现客观信息,必须依据事实展开论理,实现信息的转换和加工,使调查材料由感性向理性、物性向知性超越。因此,调查获取材料所遵循的思维逻辑是:据其实—论其理—析其质。

二、材料的缀合与取舍

材料被充分主体化之后,行文中的详略处理、主次安排取决于材料的缀合与取舍,缀合与取舍的结果直接关系到文章的基本内容和整体布局。其间,写作主体主要依据材料间的内在关联、材料与主题的逻辑关系来确定缀合和取舍,是主体的主观思路和事物的客观逻辑相契合的结果,通过材料合理的组织和安排,确保文章的逻辑条理、意念脉络、情调、氛围、气韵和谐一致,文章的雏形业已清晰可见。

缀合与取舍交替出现在写作构思阶段,既影响内容的选择也决定结构的安排,两者借助的心理学机制一致:发散型——想像与联想,收敛型——分析与综合。

1.发散型的思维方式,使各种材料纷至沓来,呈现文思泉涌的格局,基本心理元素是表象,表象的分解与综合创制出新的形象。原始材料已经进入人脑熔炉,被主体化合以表象的形式呈现,带有突出的创新性和变异性。想像与联想的结果为:

表象+表象——(构制)新形象

材料缀合的前提是思维运行的方向,若以事物间相对或相反为联系点缀合,展开的则是相似联想或对比联想。相似联想以相似点、相近性为纽带,在联想心智的作用下,缀合起两个或两个以上的材料,是材料的相关度叠加,在写作中所体现的是文路的开拓,内容的充实,写作对象在相似点的引证过程中被具体化、形象化。对比联想以材料的相对性、相反性为基准,选取并缀合多个材料,从而打破材料的单一化、选材思维的定向化,使得材料以二元对立统一的思维模式组接,使文章的内容异彩纷呈,灵动多元,视角多向。浮想联翩、寂然凝虑、思接千载、视通万里等词眼,显然是以时间或空间的相关度发生材料的连缀,是心理学上的接近联想。接近联想以时空接近为基石,在联想心智的作用下,在完全开放的心境中,花忆前度、时空翻转,今夕明夕、物是人非,缀合起不同情境、不同时空中的各式材料,文章的时空维度广为拓展,此时彼时并行,此地彼地对接,材料选取与缀合的自由度比前两种联想类型更高。总之,联想开启写作智慧之门,使材料不断在广度上发生联系、作用,产生新的形象、新的观念。

材料缀合在想像力的作用下,有不同方式的链接。由多个点延伸连接成线,俗称串连式或糖葫芦式,材料的缀合呈直线状,在写作结构中表现为线性发展的时间流程式(叙事式)、空间转换式、移步换形的说明式或意识流动的意识流式。以射状型呈现,是典型的发散式思维运行轨迹,材料的缀合呈散点发散状,在写作结构中表现为并列式或多头并进式,有时表现为多主线、多层次论说、多侧面印证。抽象理念、情感或意识以形象材料加以展示,或在形象材料中蕴含深邃意蕴,是材料间化形式或寓托式的连缀,事实材料与意义材料的渐次过渡,在写作结构中体现为托物言志、借景抒情、即事说理等。

2.收敛型的思维方式,则以命题网络或图式为表征,在广为开放的分析前提下,进行材料属性的分解,以概念为单位进行方面分析、阶段分析、层次分析、分类分析、因素分析、因果分析、定性分析、定量分析,使材料本身不断被注入细致的内容、不断被丰富,形成多个命题网络,多重内涵,由此从中提取与写作目的、写作主旨关系最密切的因素,综合成文章内容。譬如以“女人是一本书”为题,在收敛型的思维方式作用下,主体先将它拆分为三个单位:女人、是、书,然后对“女人”和“书”两个概念加以全面分析,通过“是”这个系词将两个概念的诸多外延加以串连,形成命题网络即文章自身的有机系统。“是”的维系,将“女人”和“书”两个对象的各个部分、各个方面、各个环节、各种因果联结起来,形成一个统一整体加以考察,思维运行也就进入综合阶段,或作感性认识中的知觉综合,或作抽象思维中的简单综合,或作辩证思维的方式综合。分析与综合的结果:

在分析与综合中,既有形象思维的参与,更多的是抽象思维的运行,集中、分散、臻美是抽象思维的三个主要特征。集中性特征使得写作主体能将最佳的材料汇拢,材料的聚合朝同一方向运行,求得最圆满完美的组合。最佳材料为写作内容负责,最佳组合为写作结构负责。分散性特征及求异心理,使得写作主体寻求尽可能多的材料,展开尽可能多繁复的思路,使文章的材料聚合向多方出击,由此开拓出材料选择的新颖性和材料组接的独异境界。在集中与分散的思维运行中,臻美性特征自始至终起监控作用,不断确保文章材料选择的最佳角度、最佳结果以及材料连缀的最佳方式、最佳顺序。

综上,对材料缀合与取舍进行心理学层面的剖析,有利于人们在写作过程与写作教学中,更好地对写作行为和作文教学指导进行监控。观察时,能注重材料量的积累、量的叠加和事物特征的深刻把握;感受时,能侧重经验反省与知觉反刍。阅读获得的材料能够跨越物质、精神和文化三重世界,调查能使获取的材料由感性向理性、物性向知性超越。用联想和想象打开材料整合的通途,使主体的写作思维呈射线或放射线形态发散,以连缀起尽可能多的材料;分析与综合则在主体的心智控制下,使材料缀合的方向更明确,舍弃的元素更清晰,从而完成材料最完美的组合。

[1]王克俭.大学实用写作[M].杭州:浙江文艺出版社,2003.

[2]刘淼.作文心理学[M].北京:高等教育出版社,2002.

[3]董小玉.现代写作教程[M].北京:高等教育出版社,2005.