省部共建高校大学生研究性学习能力分析——基于对河南大学139个在校大学生的调查

2013-11-22李二玲王艾萍

李二玲,王艾萍,刘 萍

(河南大学环境与规划学院,河南开封475004)

21世纪人才的核心竞争力是创新能力和实践能力。面对知识经济的挑战,培养高层次创新性人才是高校最重要的任务。然而,我国传统授受关系的教育模式导致大部分大学生习惯于被动学习,缺乏自主学习和自我探究学习的能力,这将不利于高校人才培养目标的实现。引导大学生进行研究性学习,培养其研究性学习能力成为高校教育重要的价值取向。

目前,关于研究性学习的相关文献多集中于理论层面和实践层面,这些研究可以概括为以下几个方面:(1)理论层面:对研究性学习的内涵、特征[1]、性质[2]、模式[3]等概念层面的研究;探讨研究性学习的作用[4]、内容[5]、目标定位[6]、研究性学习实践的反思[7]等适用性研究;(2)实践层面:探讨研究性学习的组织实施和评价方式[8];通过分析学段差异和地域差异对研究性学习的影响,开展因材施教和因地制宜的研究性学习工作[9];将社会实践和研究性学习有机结合,以培养大学生的创新能力[10];将网络技术作为研究性学习的手段和媒介充分调动大学生学习的主动性和积极性[11];探讨如何培养大学生的研究性学习能力[12]。以上研究基本上都是对研究性学习的定性理论探讨,而关于大学生研究性学习能力方面的实证研究较少,基于定量研究找出其能力差异原因的更是少见。大学生在研究性学习能力方面现状如何,差异何在,造成能力差异的原因何在,如何提高大学生的研究性学习能力,这些问题的解决将对提高大学生的研究性学习能力,尤其是对于缺乏研究性学习自主性、研究性学习能力较弱的省部共建高校的大学生来说具有重要意义。

在样本的选取上,我们从河南大学大三和大四两个年级中各选取了两个专业的大学生。专业1的大学生动手能力比较强,而专业2的大学生理论性较强,各具一定代表性,共发放问卷200份,收回有效问卷139份。其中,大三专业1和专业2被调查的学生分别占各自专业人数的51.3%、77.6%,大四专业1和专业2被调查的学生分别占各自专业人数的45.3%、51.8%。

笔者使用SPSS17.0统计分析软件定量分析大学生研究性学习能力的差异及其影响因素。在因子分析的基础上,通过系统聚类对样本学生进行聚类分析,进一步算出不同类型学生的研究性学习能力指数。然后,将计算得到的大学生研究性学习能力指数和预估计的影响因素进行逐步向后回归分析,以确定影响大学生研究性学习能力的因素,进而找出原因,提出对策。

一、大学生研究性学习能力的现状

研究性学习是指学生在教师指导下,从自然现象、社会现象和自我生活中选择和确定专题进行研究,并在研究过程中主动地获取知识、应用知识和解决问题的一种学习方式[13]。这个表述包含了几层含义:强调学习活动中的师生互动关系,需要大学生具有主体性和主动参与学习的能力;强调大学生要有发现问题的能力,即对社会生活中各种现象和问题有敏锐的洞察力,并能以科学研究的思维方式进行探究,这就需要大学生具备创新能力和实践能力;强调大学生要有解决问题的能力,解决实际问题是一个复杂的过程,首先要会收集、处理和提取有用信息,然后在研究过程中要懂得与人合作、交流,还要能充分表述和展示自己的成果。由此看出,获取信息能力、分享与合作能力以及语言表达能力是大学生进行研究性学习所应具备的基本素质。鉴于此,本文设计了反映大学生研究性学习能力的12个指标形成了调查问卷:是否经常与老师探讨问题、课堂上是否踊跃发言、课前是否预习、是否尝试与众不同的解题方法、是否参与家庭决策、生活费主要来源、是否满意自己的实践能力、去图书馆的频率、对专业数据库的了解程度、对团队成员的信任度、是否参加过学术交流会议、公众面前陈述观点是否流利,根据这12个方面的调查可以总结出省部共建高校大学生研究性学习的现状特点。

1.具有一定的探索意识和质疑精神。活跃的思想往往能够激起创新的火花,目前的大学生基本能做到不墨守成规、敢于挑战权威。调查发现,对权威观点能提出质疑的大学生占样本大学生的30.94%,较少怀疑权威观点的大学生占样本大学生的64.75%,从不质疑权威观点的大学生仅占样本大学生的4.32%。可见,大多数大学生具有一定的探索意识和质疑精神。

2.参加科研实践的愿望强烈。研究性学习要求以科学研究的思维方式探究问题,参加科研项目、设计调查问卷、组织访谈研究、试验研究等实践能力是基本的科研素养。在样本大学生中,91.37%的大学生具有参加科研项目的愿望。

3.具有一定的团队精神。研究性学习中,积极合作精神和良好的人际交往技能是有效解决问题的保障。调查结果显示,97.84%的样本大学生希望与他人分享与合作,认为合作有利于个人的提高,只有2.16%的大学生对合作持保守态度,认为合作并不一定有益于个人发展。79.14%的样本大学生完全信任团队成员,不太信任团队成员的大学生仅占样本大学生的20.86%。

4.具有主动学习的渴望,但积极性不高。调查发现,仅有37.41%的样本大学生能主动回答课堂上老师提问的问题,而认为无需主动回答的大学生占到55.40%,还有7.19%的大学生持无所谓的态度。大学生自主参与学习的积极性不高,难以发挥主体性的作用,这在很大程度上会限制大学生研究性学习能力的提高。

5.主动获取信息的积极性和能力不高。在所调查的139个大学生中,仅有28.78%的样本大学生经常去图书馆查阅资料或借阅书籍,偶尔去图书馆的大学生占样本大学生的71.22%。仅3.60%的样本学生对专业数据库非常了解,有所了解的学生占样本学生的73.38%,完全不了解的学生占样本学生的比例高达23.02%。

6.语言表达能力有待提高。许多大学生缺乏必要的勇气和自信去展示自己的成果。调查发现,在公众场合发表言论感到紧张的大学生占样本大学生的73.38%,非常紧张的大学生占样本大学生的16.55%,仅有10.07%的大学生不会紧张。

二、大学生研究性学习能力的差异

1.决定大学生研究性学习能力的因素。调查问卷中共设计了12个指标来反映大学生的研究性学习能力,每个指标是按其回答内容对研究性学习能力的影响大小来赋值的。如对问题“是否尝试与众不同的解题方法”,其回答若是“经常”就赋值为2,“偶尔”则赋值1,“从不”就赋值为0。采用主成分分析法进行因子提取,KMO=0.527,巴特利球形检验值=178.475,显著性Sig。=0.000,说明主成分分析的效果较好。按特征值大于1的原则可以提取出5个因子,累计方差贡献率达61.437%,表明这5个因子保留了原始数据中的大部分信息。

从提取的5个主成分旋转后的载荷来看,因子1与课前是否预习(相关系数为0.819)和去图书馆的频率(0.791)相关性较强,定义为学习自觉性,其方差贡献率最大(12.865%),表明在高校开放式的教育环境下,大学生自觉学习的能力对其研究性学习能力的提高比较关键;因子2与是否经常跟老师探讨问题(0.691)、对专业数据库的了解程度(0.725)、是否参加过学术交流会议(0.536)相关性较大,定义为参与学习的能力;因子3与课堂上是否踊跃发言(0.816)、公众面前陈述观点是否流利(0.807)相关性较强,定义为语言表达能力;因子4与是否参与家庭决策(0.729)、生活费主要来源(0.607)、是否尝试与众不同的解题方法(0.515)相关性较强,定义为实践能力;因子5与对团队成员的信任度(0.831)、是否满意自己的实践能力(-0.626)相关性较强,定义为合作能力。从这5个因子来看,决定大学生研究性学习能力大小的因素从大到小的排列依次是:学习自觉性、参与学习的能力、语言表达能力、实践能力、合作能力。

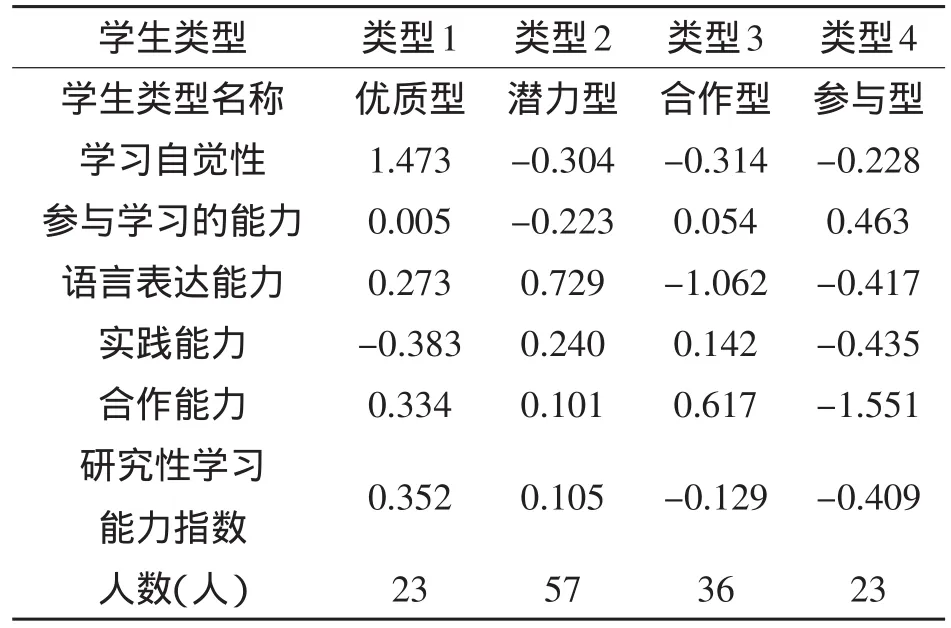

2.大学生研究性学习能力的差异。按前述提取的5个主因子,以方差贡献率为权重,计算大学生研究性学习能力指数,可以看出大学生研究性学习能力的差异特征。第一,总体差异很大。从139个大学生的研究性学习能力指数整体情况来看,学生之间研究性学习能力的差异很大。其能力指数的标准差为0.448,最大值为1.049,最小值为-1.38352,极差值达2.433。此外,通过比较不同类型学生的研究性学习能力,可以更清楚地看出当代大学生研究性学习能力的类间差异。第二,优质型学生研究性学习能力最强,参与型学生能力最差。根据前文提取的5个主因子,采用系统聚类法中最远距离测量法和欧氏平方距离测距法,进行聚类分析,发现139个大学生可以被分为4种类型。一是优质型学生。这类学生除实践能力的得分为负值外,其他几个因子得分均为正值,学生整体素质较优;二是潜力型学生。这类学生学习缺乏自觉性和主动性,但其语言表达能力、实践能力和合作能力的得分都比较高,这些能力是提高研究性学习能力的隐性素质;三是合作型学生。这类学生的合作能力得分最高,而其他几个因子得分均比较低;四是参与型学生。这类学生的参与学习能力强,但其他方面都比较弱。分析结果表明,优质型学生各项素质基本都处于中上水平,所以其研究性学习能力指数也是最高的,但这类学生还需加强自身的实践能力,以成为真正的研究型学生;潜力型学生的研究性学习能力有待进一步提高,虽然其具备了研究型学生潜在的特质,但在学习主动性方面还需继续努力,这类学生人数最多,占样本学生的41%,他们很可能成为研究型学生的主力军;合作型学生的研究性学习能力指数偏低,还未达到四类学生的研究性学习能力指数的平均值(-0.020),而这类学生也占样本学生不小的比例,近25.9%,其最主要的缺陷是缺乏学习自觉性,因此应增强他们的自主学习意识;参与型学生的研究性学习能力指数最低,该类学生在积极参与学习的基础上还应加强其他几方面的能力。

表1 四种类型大学生的各因子得分及研究性学习能力指数

三、大学生研究性学习能力差异的原因分析

引起大学生研究性学习能力差异的原因很多,这里主要分析大学生自身因素及高校教育质量两方面的影响,通过回归分析来确定哪些因素是引起大学生研究性学习能力差异的原因。

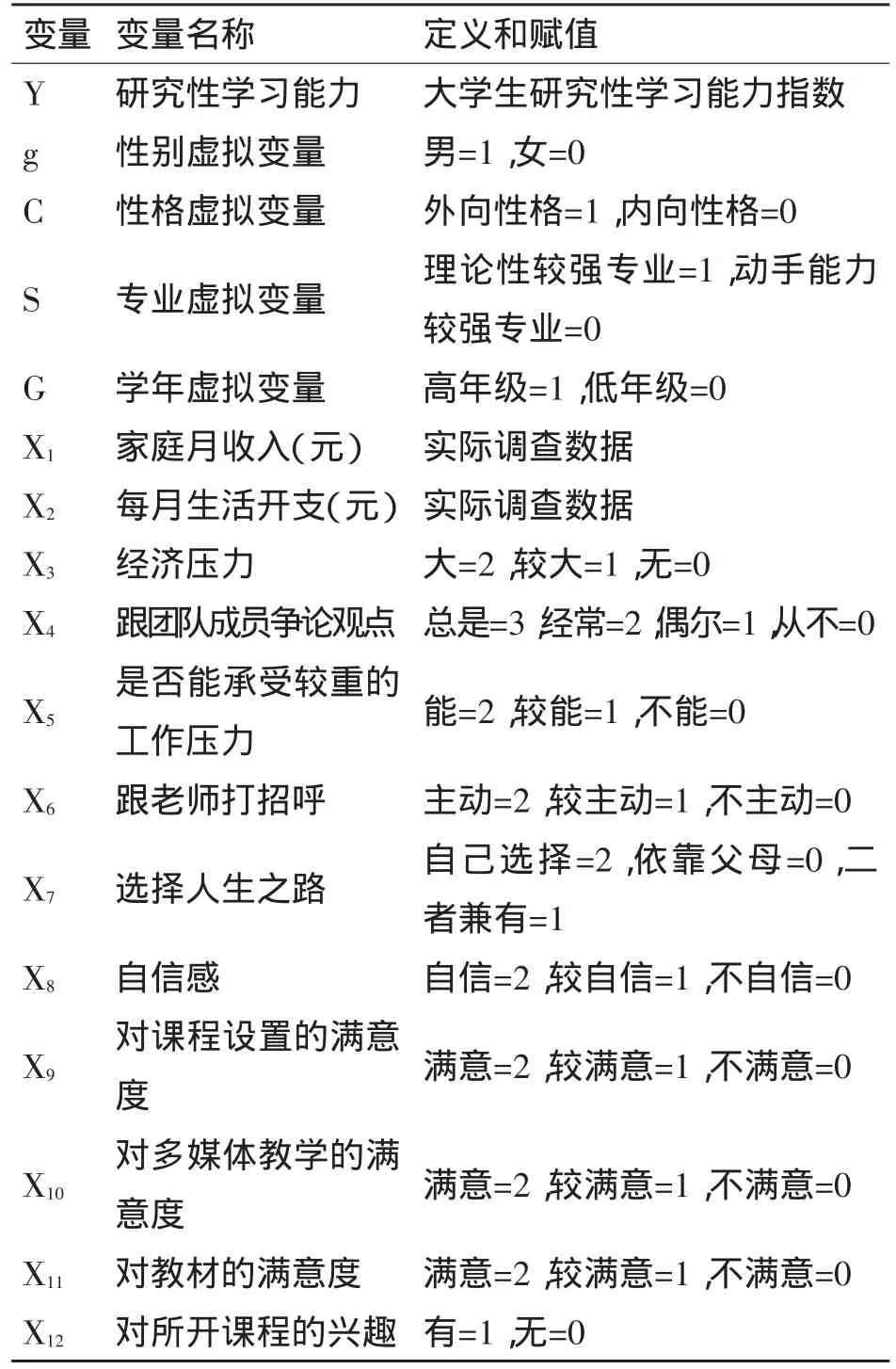

在大学生自身因素中,主要考虑性别、性格类型、专业、学年、家庭月收入、每月生活开支、经济压力、是否跟团队成员争论观点、是否能承受较重的工作压力、是否主动跟老师打招呼、是否自己选择人生之路、是否自信等方面。在高校教育质量因素中,主要考虑大学生对课程设置、多媒体教学、对教材的满意度以及对所开课程的兴趣等方面。若以大学生的研究性学习能力指数为因变量,学生自身诸因素和高校教育质量诸因素为自变量进行逐步线性回归分析,可选取如下变量,各变量的解释与统计见表2,以此找出影响大学生研究性学习能力的具体原因。

表2 模型中变量的含义及其描述性统计分析

1.大学生自身因素。结果显示,学生的性格类型显著影响其研究性学习能力,说明学生性格是造成其研究性学习能力差异的主要原因。在其他条件不变的情况下,外向型学生的研究性学习能力较内向型学生高0.325。著名心理学家荣格曾经说过,“性格决定命运”,外向性格的学生研究性学习能力较高的原因可能与他们积极主动、主动跟老师交流、敢于表达、敢于大胆质疑和不怕失败的创新人格有关。因此,研究性学习需要塑造学生的创新人格。而学生的研究性学习能力与其性别、专业、年龄、家庭收入、生活开支等情况均无关系,说明这些方面并不是造成其研究性学习能力差异的原因。高年级组学生是否跟团队成员争论观点负向显著影响其研究性学习能力。这可能与高年级学生自我观念性较强有关,在与伙伴探讨问题的过程中,如果一味坚持自己的观点,将不利于彼此的合作,从而阻碍研究性学习能力的提高。因此,应在融洽合作的氛围中培养大学生兼容并蓄的处世态度。

2.高校教育质量。在学校教育质量因素中,对所开课程的兴趣和对课程设置的满意度分别正向和负向显著影响大学生的研究性学习能力。趣味性的课程有利于学生研究性学习能力的提高,而目前的课程设置还存在一定的问题,研究性学习能力越高的学生对课程设置越不满意。因此,积极调整课程结构,使其更具趣味性是当前高校教育亟待解决的问题。

四、提高大学生研究性学习能力的对策

1.高校教师应增加让大学生真正参与科研的机会。目前大学生虽然具有主动学习、参加科研实践的强烈愿望,但调查显示,只有8.63%的样本学生参加过社会调查、问卷设计或实验流程设计等实践环节。可见,学生的科研实践能力还没有得到发挥,学校应多为大学生提供一些参与科研的机会以提高其科研素养。

2.提高讲课的趣味性和互动性。目前大学生主动获取信息的积极性和能力不高,教师应以探究式和启发式方法来教学,提高课堂的趣味性。平时应注意启发学生的逻辑思维和敢于挑战权威的精神,以轻松幽默的方法增加与学生的互动,以提高学生的语言表达能力。

3.依托学生感兴趣的课题,提高学生的学习自觉性。由于学生的学习自觉性是决定其研究性学习能力大小的决定性因素,因此老师可根据学生自己感兴趣的课题,引导他们以科学的方式去分析和解决问题,以增强他们自主学习的劲头。还应鼓励学生自觉学习,敏锐思考,能在日常生活中发现科学问题,进而培养探究和钻研精神。同时要注意提高大学生的参与学习能力、语言表达能力、实践能力以及合作能力。对于优质型学生,要给其多提供机会参与老师的课题研究,提高其参与实践的能力。对于潜力型学生,要鼓励其自觉学习,提高其学习主动性,帮助其充分挖掘其研究潜力。对于合作型和普通型学生,应全面注意其各方面能力的培养。

4.培养学生的创新人格。由于学生的性格类型、道德素养、创新人格、处世态度以及学校的课程设置是造成大学生研究性学习能力差异的主要原因,因此,要注意培养学生的创新人格,鼓励学生大胆一点、活跃一点。在课余时间可以举办一些学术交流会,让学生充分展示自己标新立异的研究成果,以增强学科之间的相互碰撞,激发更多学生进行研究的兴趣。同时还要培养学生的合作精神和人际交往能力。鼓励学生以小组合作方式参与社会调查、外出收集资料等活动,在这些活动中有利于与他人不断磨合,锻炼大学生宽容的心态和表达自己的机会。

5.鼓励有性格缺陷的学生走出误区。告诉学生研究性学习能力与其性别、专业、年龄、家庭收入、生活开支等情况均没有关系。鼓励具有这些方面顾虑的学生,甩开包袱,增加自信,充分发挥自己的聪明才智,积极投入研究和学习。

6.按社会需求调整高校课程设置、教学内容和方法,以激发学生的学习兴趣。无论是专业课还是选修课,应把实践与研究融入到课程教学过程中。在学生的不同学习阶段有计划地安排课程,比如给大一学生开设一般社会性课题研究课程,在二、三年级开设专业性较强的课程,以训练学生初步的研究方法,在大学四年级可以将研究性学习课程与学生的毕业论文(设计)相结合,培养学生解决实际问题的能力。

[1]张肇丰.试论研究性学习[J].课程·教材·教法,2000,(6):42-45.

[2][6]李召存.研究性学习初探[J].中国教育学刊,2001,(1):52-54.

[3]霍绮琴.培养研究型的大学生[J].高等教育与学术研究,2006,(4):50-51.

[4]马凤棋.研究性学习与大学生创新素质的培养[J].教育研究,2007,(1):11-13.

[5][8]严久.着眼于大学生学习方式的转变——关于研究性学习的若干问题[J].全球教育展望,2001,(2):9-15.

[7]李玲,李广洲.研究性学习的现状与反思[J].教育理论与教学研究,2008,(12):3-5.

[9]高民,梁平.研究性学习的差异分析[J].上海教育科研,2001,(5):8-10.

[10]代洪甫.研究型学习与大学生创新素质的培养——基于优化社会实践模式、提升大学生就业竞争力的视角[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2009,(2):175-177.

[11]向欣.基于网络的研究性学习[J].现代教育科学(高教研究),2003,(4):36-38.

[12]宋广文,刘兴民.试论研究性学习与大学生创造力的培养[J].教育科学,2003,(5):27-29.

[13]邹尚智.研究性学习指南[M].北京:中国人事出版社,2002.