某部肠易激综合征患病情况及相关因素研究

2013-11-20刘超群崔立红闫志辉王晓辉

刘超群,崔立红,闫志辉,李 超,王晓辉

肠易激综合征(irritable bowel sydrome,IBS)是功能性肠道疾病的一种,其临床表现为排便习惯及大便性状异常、腹痛、腹胀,但生理和生化指标无异常[1]。该病主要靠排除器质性病变后依据症状的综合特点进行诊断。IBS是最为常见的消化系统疾病之一,患病率较高,且呈逐年上升趋势。文献报道,欧美国家的发病率可高达9%~22%,大部分亚洲国家的患病率为5%~10%[2-3]。我院近3年消化科门诊IBS的患病率为8.21%~10.18%。目前,关于普通人群IBS的研究越来越受到重视,军人是一个特殊群体,工作强度大,精神高度紧张,存在独立的患病危险因素,目前我国尚无对军人IBS的大样本流行病学调查。笔者对解放军某部IBS的患病率、危险因素进行了多级分层随机整群抽样调查,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 调查对象 从解放军某部随机抽取2357人进行问卷调查。受调查人员分别来自31个省、直辖市、自治区;年龄17~45岁,平均(24.84±7.12)岁;其中男性2279人,女性78人,男女比29∶1。

1.2 调查方法 采用多级分层随机整群抽样方法,按照罗马Ⅲ标准制订表格,由消化内科医师集中授课后,受调查人员自行填表,检查核对后统一收表;对符合IBS者进行全面体检,化验血、尿、便常规+便潜血,结肠镜或结肠气钡双重造影以明确诊断。

1.3 IBS诊断标准 参考目前国际通用的2006年制定的罗马Ⅲ标准[1]。罗马Ⅲ标准强调反复发作的腹痛或不适,最近3个月内至少每个月有3 d出现症状,并有以下2项或更多表现:(1)排便后症状改善;(2)发作时伴有排便频率改变;(3)发作时伴有大便性状改变。症状出现至诊断至少已持续6个月,且最近3个月症状发作满足上述条件。

1.4 统计学处理 调查资料用Epid Data软件的双校对、双录入方式录入,用SPSS 16.0和Excel 2007软件行χ2检验和Logistic回归分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

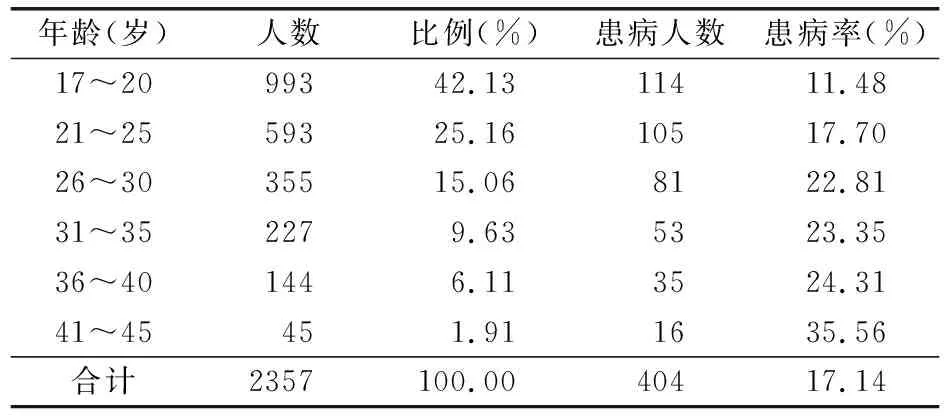

2.1 IBS的年龄分布 17~20岁993人,21~25岁593人,26~30岁355人,31~35岁227人,36~40岁144人,41~45岁45人,总体患病率17.14%,不同年龄段比较,χ2=52.696,P=0.000,说明IBS患病率在年龄分布上差异存在统计学意义,其中41~45岁患病率最高,为35.56%;17~20岁组患病率最低,为11.48%。各年龄段患病情况见表1。

表1 各年龄段患病情况

2.2 IBS的工作性质分布 本组2357人中,行政干部197人,军事专业人员843人,科技、医务、教师等职业134人,后勤人员176人,学员及列兵746人,职工148人,其他113人。总体患病率17.14%,不同工作性质人员比较,χ2=34.956,P=0.000,说明IBS患病率在工作性质分布上差异存在统计学意义,其中科技、医务、教师等职业人员患病率最高,为29.85%;学员及列兵患病率最低,为12.73%。不同工作性质人员患病情况见表2。

2.3 IBS的体质量指数(BMI)分布 本组2357人中,BMI<18的252人,正常(BMI 18~25)691人,超重(BMI 26~30)493人,轻度肥胖(BMI 31~35)509人,中度肥胖(BMI 36~40)283人,重度肥胖(BMI≥40)129人。总体患病率17.14%,不同体质量人员之间比较,χ2=45.343,P=0.000,说明IBS患病率在BMI指数分布上差异存在统计学意义,其中轻度肥胖者患病率最高,为25.16%;重度肥胖者的患病率最低,为6.98%。不同BMI人员患病情况见表3。

表2 不同工作性质人员患病情况

表3 不同体质量指数人员患病情况

2.4 各影响因素的Logistic回归分析 针对年龄、工作性质、BMI采用Logistic回归分析,结果显示年龄、工作性质、BMI均为ISB患病的显著影响因素,P值分别为0.000、0.000、0.011,均<0.05;OR值分别为1.296、0.890、1.105。说明大龄(41~45岁),从事科技、医务、教师职业以及行政干部、轻度肥胖为IBS的高危因素。

2.5 IBS患者对自身疾病的重视程度 404例IBS患者中,320例(79.21%)不认为自己患病,43例(10.64%)认为自己可能患病,仅41例(10.15%)就诊。就诊原因依次为腹痛26例(63.41%)、腹泻22例(53.66%)、便秘7例(17.07%)。

3 讨论

IBS是功能性肠病之一,其病因目前尚不十分明确,有学者认为与环境、肠道动力异常、内脏感觉异常、感染、脑-肠轴异常、饮食因素、精神心理因素及遗传因素有关[4-8]。本研究显示,某部IBS发病率在不同年龄、不同职业、不同BMI人群之间有显著差异。不同年龄之间患病率的差异可能与心理负担、竞争压力、生活压力等因素有关;不同职业发病率的差异考虑主要为工作压力、心理负担及对疾病的认识不同所致;不同BMI人员发病率不同可能与饮食习惯和运动量有关。年龄方面,由于军队的特殊性,本次调查未能包括所有年龄段,尤其是大于45岁人群。

本研究中,年龄、工作性质及BMI在IBS患病的分布上的差异均存在统计学意义,进一步Logistic回归分析显示,上述3个因素均可视为IBS患病的显著影响因素,结合不同分组的发病率差异,笔者认为大龄、从事科技、医务、教师职业以及行政干部、轻度肥胖为IBS患病的高危因素,与普通人群中年龄分布、BMI情况以及工作强度差异导致IBS易患性及危险度情况基本一致,因此在流行病学预防及治疗过程中可参考普通人群IIBS的防治方案和措施。

本研究同时发现,某部官兵对于IBS的认知匮乏,患病官兵大多对IBS不够重视,大多数患病官兵不认为自己患病,导致就医的人数少,绝大多数官兵没有进行正确的诊治,症状持续或反复发作,甚至妨碍了正常训练生活。

IBS确切的发病机制尚不清楚,但目前对该方面的研究越来越多。有研究认为,钙稳态失衡是IBS胃肠动力异常的病理学基础,当平滑肌细胞内Ca2+浓度增高时,平滑肌收缩运功增强;若Ca2+浓度降低,则平滑肌收缩运动减弱[9]。也有研究认为,炎症或感染在IBS的发病中起着重要作用,炎症或感染后可引起患者胃肠道动力异常,促炎因子(如IL-1β)和抑炎因子(如IL-1α、IL-10)间的失衡,促进肠道炎性反应的发展,并可能导致IBS的发生[10-11]。近年来也有研究发现[12-14],IBS患者血中5-羟色胺、胃动素、血管活性肠肽、胃肠激素等浓度增高,与正常人相比有明显差异,这些激素可能通过活化肥大细胞及调节免疫系统等因素影响胃肠道的感觉及运动。但这些改变到底如何导致了IBS的发生尚不明确。

综上可见,某部ISB发病率处于较高水平,但目前部队官兵对IBS的认识普遍不足,缺乏有效的诊断及防治,应引起重视。

[参考文献]

[1] Drossman DA. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process[J]. Gastroenterology, 2006, 130(5): 1377-1390.

[2] Chang FY,Lu CL.Irritable bowel syndrome in the 21st century: perspectives from Asia or South-east Asia[J].Gastroenterol Hepatol,2007,22(1):4-12.

[3] Cremonini F, Talley NJ. Irritable bowel syndrome: epidemiology, natural history, health care seeking and emerging risk factors[J]. Gastroenterol Clin North Am, 2005, 34(2):189-204.

[4] Aguas M, Garrigues V, Bastida G, et al. Prevalence of irritable bowel syndrome in first-degree relatives of patients with inflammatory bowel disease[J]. J Crohns Colitis, 2011, 5(3): 227-233.

[5] Stasi C, Bellini M, Costa F, et al. Neuroendocrine markers and psychological features in patients with irritable bowel syndrome[J]. Int J Colorectal Dis, 2013, 28(9): 1203-1208.

[6] Deiteren A, Camilleri M, Burton D, et al. Effect of meal ingestion on ileocolonic and colonic transit in health and irritable bowel syndrome[J]. Dig Dis Sci, 2010, 55(2):384-391.

[7] Verne GN, Price DD, Callam CS,et al. Viscerosomatic facilitation in a subset of IBS patients, an effect mediated by N-methyl-D-aspartate receptors[J]. J Pain, 2012, 13(9):901-909.

[8] Ghoshal UC, Ranjan P. Post-infectious irritable bowel syndrome: the past, the present and the future[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2011, 26(Suppl 3):94-101.

[9] 戴芸,刘新光,谢鹏雁,等.钙稳态失衡在致结肠平滑肌收缩改变中的作用[J].中华内科杂志,2003,42(9):615~617.

[10] 陈浩,柯美云.肠易激综合征与炎症关系的研究现状[J].国际消化病杂志,2007,27(3):172-174.

[11] Eshraghian A, Eshraghian H. Interstitial cells of Cajal: a novel hypothesis for the pathophysiology of irritable bowel syndrome[J].Can J Gastroenterol, 2011, 25(5):277-279.

[12] Grundy D, Al Chaer ED, Aziz Q, et al. Fundamentals of neurogastroenterology: basic science [J]. Gastroenterology, 2006, 130 (5): 1391-1411.

[13] Kellow J E, Azpiroz F, Delvaux M, et al. Applied principles of neurogastroenterology: physiology/motility sensation [J]. Gastroenterology, 2006, 130(5):1412-1420.

[14] Cremon C, Gargano L, Morselli-Labate AM, et al. Mucosal immune activation in irritable bowel syndrome: gender-dependence and association with digestive symptom[J]. Am J Gastroenterol, 2009, 104 (2):392-400.