HOV模型中的贸易要素含量及其Leamer改进

2013-11-20谭祖谊

谭祖谊

(中国青年政治学院经济系,北京100089)

自Heckscher-Ohlin要素禀赋理论(H-O模型)建立以来,对贸易要素含量的研究,就成为新古典贸易理论的核心内容,并且对现代国际贸易理论的发展产生了深远影响。以“要素在国家间完全不流动,产品在国家间完全自由流动”的经典假设为前提,国际产品流动成为国际要素流动的替代。因此,无论是理论阐释还是实证检验,贸易要素含量的相对大小都成为衡量由要素禀赋条件决定的比较优势的关键因素。

在H-O模型从理论上揭示了要素禀赋、要素价格、要素密集度、产品价格之间的逻辑关系之后,借助于Leontief投入产出矩阵(技术矩阵),Heckscher-Ohlin-Vanek(HOV)模型在要素禀赋(要素供给)与净贸易量之间建立了确定的数量关系,从而使通过计算贸易的净要素含量来实证检验以要素禀赋(要素丰裕度)为基础的比较优势成为可能。

Leamer在HOV模型基础上的理论拓展及其关于贸易要素含量的实证研究①Leamer,E.E.The Leontief Paradox Reconsidered,Journal of Political Economy,1980,(88).,不但终结了贸易理论家们长达半个多世纪的关于Leontief之谜(Leontief Paradox)的争论,而且为贸易要素含量的计量研究提供了一种更富理论依据的便捷工具。

其实,Leamer的开创性研究在理论意义上已经超出了HOV模型的范围②或许Leamer自己并没有意识到他的研究在理论创新方面的重要意义,他曾十分谦虚地认为他的思想源于HOV模型。参见 Edward E.Leamer,Janes Levinsohn:International Trade Theory:Evidence,Working Paper,No.4940,NBER 1050,Massachusetts Avenue,Cambridge,MA 02138,November 1994,p.24.。尽管Leamer的研究方法和成果引起了贸易理论界关于贸易要素含量在更广泛、更一般条件下的实证研究,但更为重要的是其思想在理论创新层面的重要启示。这些启示的最为重要之处在于:源于Leam-er基于HOV模型的理论拓展①本文将Leamer基于HOV模型的理论拓展称为“Leamer改进(Leamer-ameliouration)”。,通过贸易要素含量的研究,有可能建立一个关于国际商品流动和国际要素流动的一般均衡模型。

本文在分析HOV模型关于贸易要素含量的研究成果的基础上,着重讨论Leamer对HOV模型的拓展研究,试图纠正对“Leamer改进”的认识偏差,并在此基础上说明进一步深入研究“贸易要素含量”对于国际贸易理论发展的重要意义。

一、H-O模型及其拓展理论中的贸易要素含量

在H-O模型中,假定不存在关税和非关税壁垒,忽略运输成本,所以,产品在国家间自由流动(自由贸易);而要素在国家间完全不流动,但在国内不同产业(行业)间自由流动,即假定要素在国内不同行业间的进入退出成本为零,同时,假定各国具有相同的技术水平(生产函数相同),而且各国还具有同位相似的需求偏好。预设这些严格假定条件的目的,在于排除其他所有影响因素,单独考察要素禀赋(要素丰裕度)条件对贸易的决定性影响。

在上述条件下,H-O模型在“要素禀赋”与“贸易模式”之间建立了一个严密的逻辑框架。贸易直接源于产品在国内外市场上的价格差异;产品的价格差异源于产品的成本差异;产品成本的差异源于产品中投入要素的相对价格差异;要素相对价格的差异源于要素禀赋(各国生产要素的相对丰裕度)的差异。所以,贸易之所以产生的根本原因在于各国要素禀赋不同。由要素禀赋决定的贸易模式为:一国出口利用其相对充裕要素生产的产品,进口利用其相对稀缺要素生产的产品(这便是著名的H-O定理)。

尽管H-O模型将贸易模式归结为要素禀赋,但是,要素密集度却是模型的另一个核心概念或关键变量。要素密集度显示的是产品中的要素投入比例。

以要素丰裕度(要素禀赋)和要素密集度两个核心概念为基础,H-O模型及其拓展理论揭示了两组共五个变量之间的必然联系。一组变量是由国内要素市场外生决定的要素供给(要素禀赋)和国际市场需求外生决定的产品价格,另一组变量包括国内市场的要素价格、产出和消费水平以及贸易模式②贸易模式包括贸易量的大小和贸易方向两个方面,它由国内产出与国内消费的差额来表示。这个差额的绝对值反映贸易量的大小,其符号反映贸易的方向。差额大于零即为出口,差额小于零即为进口。。其中,要素供给(要素丰裕度)与贸易模式之间的关系由Heckscher-Ohlin定理描述;要素供给与产出(和消费)之间的关系由Rybczynski定理描述;产品价格与要素价格之间的关系由Stolper-Samuelson定理描述;要素供给与要素价格之间的关系由要素价格均等化定理(the Factor Price Equalization Theorem,F.P.E)描述③关于“四大定理”对“五个变量”之间变化关系的描述,Leamer有一个经典总结。参见Edward E.Leamer,Janes Levinsohn:International Trade Theory:Evidence,Working Paper,No.4940,NBER 1050,Massachusetts Avenue,Cambridge,MA 02138,Novermber 1994,P.6.。

要素丰裕度(要素禀赋)和要素密集度两个核心概念以及上述“四大定理”构成H-O模型及其拓展理论的基本框架,而“四大定理”所界定的变量之间的关系都是通过“要素密集度”这个核心概念建立起来的。要素投入通过生产过程(生产函数决定要素密集度)转化为产出,产出与消费的差额决定贸易量;在同一过程中,要素丰裕度通过要素密集度决定了贸易的比较优势。

二、HOV模型关于贸易要素含量的定量研究

HOV模型在H-O模型的基础上设定了更为严格的假定条件。这些条件包括:(1)世界各国的需求偏好同位相似,具有相同的边际消费倾向;(2)不存在关税和非关税壁垒,产品的国际国内市场价格相同,即“一价定理”成立;(3)世界的总产出等于世界的总消费,即世界范围的积累率为零;(4)世界范围内要素充分就业;(5)世界各国具有相同的生产函数(技术水平无差异,具有相同的要素投入产出矩阵A);(6)假定世界各国都利用n种要素生产n种产品(这意味着投入产出矩阵A为方阵)。

在上述假定条件下,HOV模型由五个基本方程来描述:

其中,Q是本国的产出向量,V是本国的要素供给向量,A是投入-产出矩阵,A中的元素代表生产单位产品的要素投入量。C是本国的消费,Cw是世界的总消费,s是本国消费占世界总消费的份额。Vw是世界范围的要素供给向量。T是本国产出与本国消费之差,即为贸易量。如果Q>C,则T>0,本国为净出口国;如果Q<C,则T<D,本国为净进口国。π是国内价格向量,在不存在贸易壁垒的情况下,它与国际市场价格相等。B是价值形态的贸易额。GNP是本国的国民生产总值,GNPW是世界各国的国民生产总值之和。

在HOV模型中,产出Q由方程(1)确定;贸易量T由方程(3)确定。从形式上看,两个方程是类似的,不同之处在于前者使用本国的要素供给V,而后者使用的是本国相对于世界的净要素供给。方程(3)显示了HOV模型对“贸易要素含量”清晰而简洁的描述。它揭示了在既定生产技术条件(由投入-产出矩阵确定)下,反映一国要素丰裕度的要素差额,如何决定该国的贸易差额T。在方程(3)的左右两边同时左乘投入-产出矩阵A,得到:

方程(6)直接用要素投入-产出矩阵将“贸易差额”转换为“要素差额”(净贸易要素含量)。

HOV模型在净贸易量与贸易的净要素含量之间建立了确定的数量关系,使基于经验数据对贸易要素含量的实证研究进而对H-O定理的实证检验具有了现实可行性。但在利用HOV模型进行实证检验时,要特别注意几个问题。

首先,HOV模型中的方程(1)、(2)、(3)以及方程(6)都是矩阵方程,矩阵中的元素都是实物量而非价值量。但是,经验统计数据往往是价值量而非实物量,并且不同要素和不同产品都具有不同的实体单位,这给HOV模型的直接应用带来较大的困难。

对方程(7)左右各项左乘价格转置向量π'导出恒等式:

由此可见,HOV模型的“精髓”在于将实体意义上的产品分解为实体意义上的要素含量,将产品流动转化为要素流动,而价值形态上的分解或加总是没有意义的。

其次,由方程(2)可知,Cw=A-1Vw=Qw,HOV模型假定世界的当期产出等于世界的当期消费,但是,现实的情况是,世界各国都有相应的积累率,这可能使得经验数据不能满足理论模型的条件,进而使实证检验的结果与理论预测不符。

再次,HOV沿用H-O模型关于世界各国具有相同的技术水平从而具有相同的投入—产出矩阵的严格假定,这与现实情况相差太远,也使得依据经验数据得出的检验结果与模型预测的结果相去甚远。所以,后续研究者逐渐放松了这一过于严苛的假定条件①Trefler.D在HOV模型中引入“中性技术差异”的假定之后,发现模型的预测与实证检验结果的一致性有了很大改善。参见Trefler.D.(1994),The Case of the Missing Trade and other HOV Mysteries,University of Toronto,Mimeo.。

最后,HOV模型隐含的各国要素充分就业的假定严重脱离现实。因而,在实证检验中利用非充分就业的经验数据验证充分就业条件下的模型预测结果,二者的偏离不可避免。

三、Leamer贸易要素含量计量模型——Leamer改进②

②Leamer,E.E,and Levinsohn,J.International Trade Theory:Evidence,Working Paper No.4940,NBER 1050,Massachusetts Avenue,Cambridge,(1994),MA 02138.

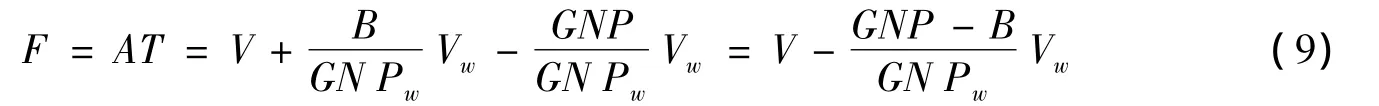

Leamer认为Leontief分别计算出口和进口贸易要素含量的做法是值得怀疑的,而HOV模型考察的是净出口。既然HOV模型认为贸易的要素含量满足矩阵方程,F=AT=V-sVw,那么分别考察每一种要素的贸易要素含量是可行的。比如单独研究资本和劳动的贸易要素含量:

其中,X和M分别代表出口和进口的贸易要素含量。

然而,Leamer认为,“运用HOV模型通过贸易的要素含量推断要素的相对丰裕程度的正确方法,是利用非平衡贸易调整后的要素含量”③关于Leamer这一思想原文表述为“A correct way to use the HOV theory to infer the relative abundance of factors from the factor content of trade refers to the factor content adjusted for the trade imbalance ...”。Leamer根据F=AT=V-s Vw定义:

在(7)式的左右两边同时左乘投入-产出矩阵A,得到:

将(8)式代入(9)式得到:

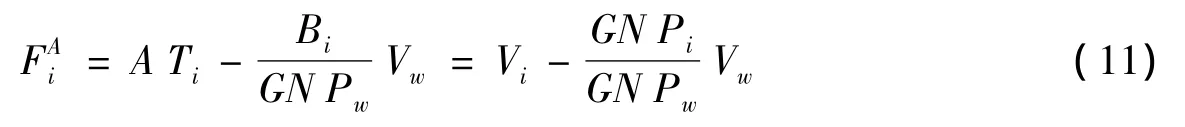

对于第i个国家,可以得到:

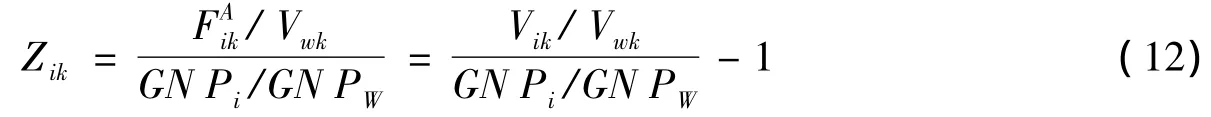

如果单独考察国家i的资本要素K,即针对要素供给向量Vi中的元素k,在方程(11)的左右两边同除以Vwk/(GN Pi/GN Pw)得到:

这便是Leamer根据他的“非平衡贸易要素含量”的思想,对HOV模型关于贸易要素含量的计量方程进行改进之后的新的贸易要素含量计量方程。

从这两点重要区别可以发现,虽然“Leamer改进”是基于HOV模型的,但它已经突破了HOV模型的理论框架。由于Leamer没有放松HOV模型关于“产品在国家间自由流动而要素在国家间不能流动”的假定,所以“Leamer改进”中的要素净流出,只能通过“贸易”来解释。但是,它本身不但突破了“平衡贸易”的思想,而且突破了“贸易”的局限。由方程(12)所表示的Leamer贸易要素含量计量模型,不仅可以用来研究贸易的要素含量,更重要的是可以利用它来实证研究一般意义上的要素流动(包括贸易的要素含量和直接的要素流动)。

四、继续研究贸易要素含量的重要意义

尽管曾经有许多经济学家对贸易流动与要素流动之间的关系进行过深入研究①,然而,研究贸易的要素含量的真正意义并不在于揭示贸易流动与要素流动之间是否存在替代或者互补关系,而在于探寻贸易流动和要素流动的方向、强度和原因,以及这种流动带来的经济增长效应和收入分配效应。基于HOV模型和“Leamer改进”中关于贸易要素含量的计量模型,以跨国公司“贸易与投资一体化”的全球要素配置和全球营销为现实基础,有可能建立一个能同时容纳贸易流动和要素流动的一般理论分析框架。在这个“一般分析框架”之下,通过贸易要素含量的研究,可以将对最终消费品贸易、中间产品贸易、资本品贸易以及要素直接流动的研究,甚至包括对贸易品与非贸易品的分析,置于同一基础之上。① 关于贸易流动和要素流动之间的相互关系,可以参阅Samuelson(1949)、Lerner(1952)、Meade(1955),Mundell(1957)、Markusen(1983)、Ruffin(1984)、Jones & Neary(1984)等人的文献。特别是Mundell(1957)的研究表明,商品流动可以替代要素流动,而要素流动也可以替代商品流动;Markuson(1983)的研究表明,由于导致贸易和要素流动的原因不同,商品流动和要素流动之间的关系既可能是相互替代的,也可能是互补的。