“项目本质特征”视角下竞技运动项目的分类体系

2013-11-19郭可雷

郭可雷

(咸阳师范学院 体育系,陕西 咸阳 712000)

项群训练理论已经得到了体育界的普遍认可,并广泛应用于体育教学、训练、管理等多个领域,运动项目的项群划分是建立项群理论体系的前提,选择分类标准是划分项群的前提。经典的项群理论是按决定竞技能力的主导因素、运动成绩的评定方法和运动项目的动作结构3个分类标准对所有的竞技运动项目进行分类的[1]。依决定竞技能力的主导因素分类是竞技运动项目的主要分类体系之一。尽管这一分类体系对项群理论的形成极为重要,但尚存不足,主要表现在:部分分类标准较为表象与笼统,对项目群体内部的训练规律反映不够明显,由此造成同项群中不同项目之间的共性规律不够明显、相互间可借鉴的地方较少;随着运动项目的不断扩大,原来的分类体系已经无法囊括所有的运动项目,更多的项群亟待建立;部分项群名称尚待规范等。为此,本文以“项目本质特征”作为研究视角,运用运动生理学、运动生物力学等理论对运动项目进行重新认定。

1 对原有分类体系的审视

1.1 部分分类标准需要商榷

由于部分分类标准较为表象与笼统,因而造成同项群不同项目之间的共性规律不够明显、相互间可借鉴的地方较少。比如,举重、投掷与跳跃项目隶属于同一项群,举重是我国的优势项目,但跳跃与投掷多年来一直处于落后水平;我国在皮划艇、帆船、赛艇甚至长距离跑上取得了突破,但中距离跑却难有起色等。体能主导类快速力量性项群包括跳跃、投掷与举重项目,快速力量是作为二级分类标准存在的。力量素质有很多类型,不同的力量素质差别较大,跳跃、投掷与举重项目的核心力量是什么?选择快速力量作为二级分类标准有什么科学依据?根据氧代谢的特点,耐力分为有氧耐力和无氧耐力,这是两种有很大差别的素质。中距离和长距离的走、跑、速滑、游泳等项目需要的耐力素质不尽相同,而将其统一列为体能主导类耐力性项群之中,其中有多少规律可供借鉴?将技战能主导类划分为同场对抗性项群、隔网对抗性项群、格斗对抗性项群和攻防转换性项群4个亚类,只是按照竞技项目的外在表象进行的分类,并没有按照项目的本质属性来划分,这样划分所形成的项群,又有多少共性特征?

1.2 运动员竞技能力的结构需要做相应修改

竞技能力结构由体能(形态、素质和机能)、技能、战能、心能和智能等构成。尽管不同竞技运动项目运动员竞技能力结构不尽相同,但竞技能力的组成却是相同的,只是各子能力的比例不同而已,即各子能力的贡献量大小不一样,有些子能力起着主导作用,有些起重要作用,而有些则起着基础作用。运动员的竞技能力结构不是一成不变的,随着竞技运动水平的不断发展以及人们对运动项目规律认识的不断深入,运动员竞技能力的结构也应随之进行相应的修订。比如,跨栏跑、竞走、撑竿跳高在项群训练理论中是隶属于体能主导类的竞技项目,近来有学者提出了不同的见解,认为这3类运动项目竞技能力结构中体能与技能双方共同起着主导作用[2-3]。心理能力除了在技心能主导类项群中起着决定作用外,在其它项目中也起着重要作用,表明心理训练已得到普遍的强化与重视[4]。

1.3 无法囊括所有的运动项目

项群训练理论在实践中存在诸如现代五项、男子十项全能、女子七项全能无法找到归属的尴尬,更不用说棋类、牌类、电子竞赛等竞技体育项目和独具中华体育文化特色的运动项目了。其中涉及到武术,但仅仅局限于散打和竞技武术套路,将其分别归属于格斗对抗性项群和表现难美性项群之中,而对于包括传统武术在内的整个武术技术体系却没有分析。随着运动项目“家庭成员”的不断增多,也必将有新项群的诞生,尽管复合主导竞技能力的建立已经丰富了项群训练理论,相信今后会有更多的复合主导竞技能力出现。

1.4 部分项群名称尚待规范

按原有的分类标准,可将所有的运动项目分为体能主导类、技能主导类、技心能主导类和技战能主导类4大类项群,研究业已证明,在技战能主导类项群竞技能力结构中,体能、技能与战能同是主导竞技能力,但有学者习惯上将其称之为技战能主导类项群而把“体能”去掉,持这种观点的人可能认为,一是这样叫简捷,二是体能是基础。概念模糊,那么涉及概念的理论结构就不会清晰,继而对具体项目的指导作用也必将受到限制,甚至在实践中出现偏失。鉴于对抗性项群项目的发展趋势和当前的对抗特征,在此类项群的名称上不应该忽视体能,相反,现时期更应突出体能的重要性。应将技术、战术和体能3者同时提到应有的高度加以重视,只有这样才能从根本上把握对抗性项群的制胜规律和运动本质,才能为具体训练、竞赛工作提供有效的理论指导。

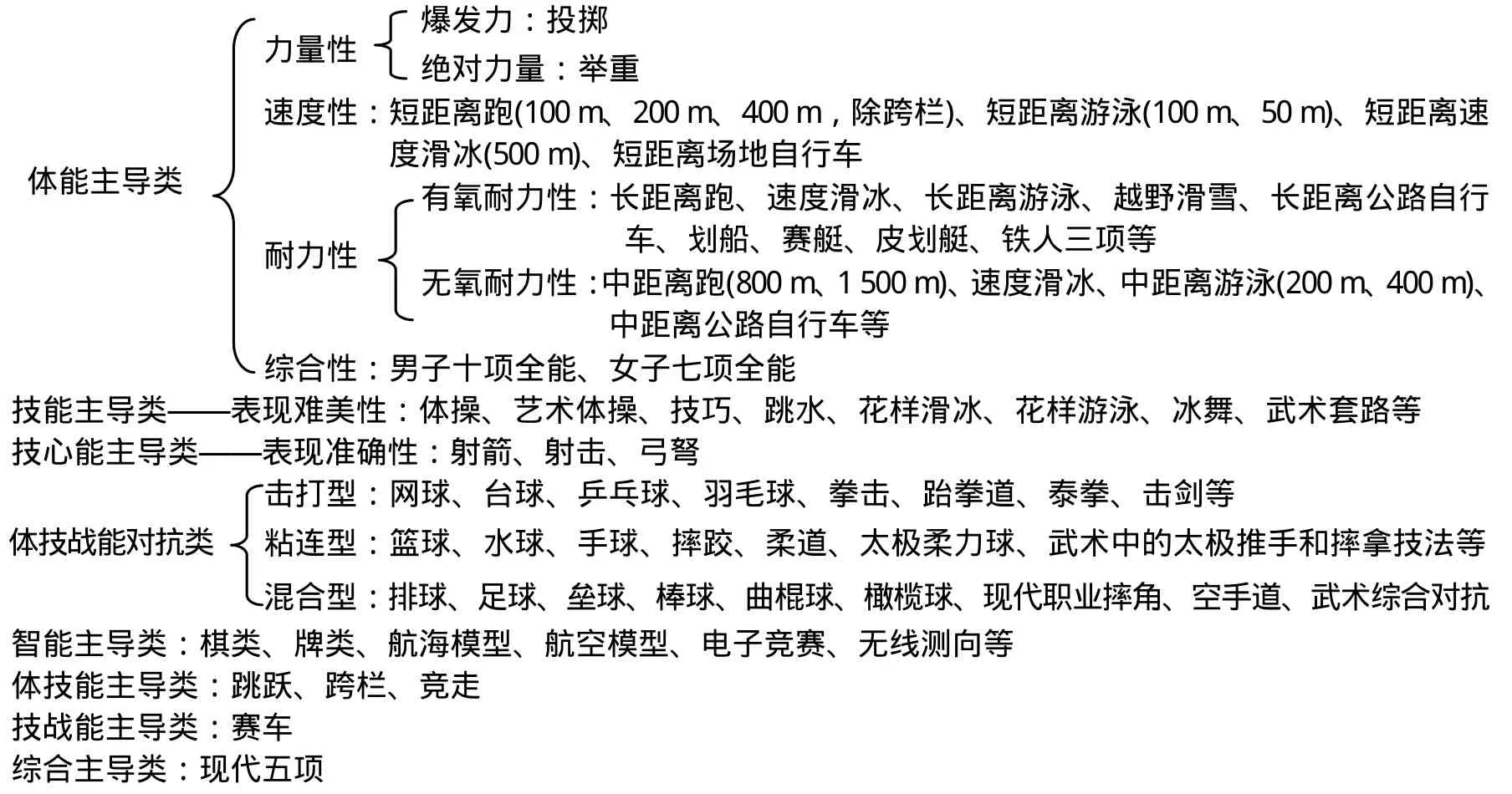

2 “项目本质特征”视角下运动项目分类体系

2.1 依“项目本质特征”作为划分项目类属依据

“项目本质特征”是指运动项目在比赛规则的允许下,以获得最佳运动效益为目标,在生物力学、生物化学、运动生理学、运动心理学和运动智能学等方面表现出的主要特征[5]。在运动项目的分类过程中,存在分类标准的选择“重形不重质”的问题,只有对项目本身内在的、微观的和动态的细节进行剖析,正确理解项目本质特征,才能不断提高我国运动训练的科学化水平。

1)体能主导类。原有的体能主导类项群包含快速力量性项群、速度性项群和耐力性项群3个亚类,快速力量性项群包含跳跃、投掷和举重3个项目群。这3个项目群之间存在的共性规律并不多,因为它们所需要的力量根本就不相同。力量素质主要分为绝对力量、相对力量、速度力量、爆发力、力量耐力等。绝对力量是指肌肉进行最大随意收缩时产生的张力;相对力量是绝对力量除以肌肉的生理横断面积;速度力量是肌肉快速克服阻力的能力;爆发力是指肌肉在最短时间收缩时所能产生的最大张力;力量耐力是指肌肉长时间克服阻力的能力[6]。不同力量素质的训练也存在较大区别。经分析可知,举重是依据举起重量的多少,而不是以完成动作的速度来判定成绩的,举重项目级别的分类也是按运动员的体重来划分的。因此可以断定举重项目需要的是绝对力量而不应该是快速力量。爆发力与快速力量是有相似之处而又有区别的两种力量。投掷需要的是爆发力也不是快速力量。跳跃需要的力量亦属于爆发力,但最近研究认为跳跃项目对技术的要求也特别高,体能与技能起着复合主导作用,若将其放在体能主导类项群中肯定不利于把握项目的本质属性。综上所述,原有的体能主导类快速力量性项群所包含的跳跃、投掷和举重3类项目群所需要的核心力量素质均不是快速力量,将其放在同一项群试图寻找共性规律是错误的。

原有的体能主导类耐力性项群包含中长距离走、跑,速滑,中长距离游泳,越野滑雪,长距离自行车、划船、帆船、赛艇、皮划艇等项目。从动作的显性特征上看,中距离和远距离的走、跑、速滑、游泳近乎相同,但从项目的运动生物力学与运动生理学上看却存在明显的不同。首先两者的用力特征不同,其次两者的供能系统不同,前者以酵解能系统供能为主,而后者以氧化能系统供能为主。依据能量供应特点,耐力素质可分为有氧耐力和无氧耐力。所以,把中距离和长距离的运动项目归到同一项群中试图去寻找规律,从本质上就出现了偏差。把耐力性项群再进一步划分为有氧耐力性项群和无氧耐力性项群更有利于提炼其中的训练规律。越来越多的人认为,竞走项目对技能的要求也非常高,把体能与技能放在同等重要的位置更有利于把握项目制胜规律。

男子十项全能与女子七项全能属于奥运会项目,男子十项全能包括100 m跑 、400 m跑、110 m跨栏、1 500 m跑、跳高、跳远、撑竿跳高、铅球、铁饼、标枪;女子七项全能包括100 m跨栏、200 m跑、800 m跑、跳高、跳远、铅球、标枪。从中不难看出,原有的项目划分上根本无法将这两类项目确定项群的归属。这两类项目体能都起着主导作用,且体能中的力量、速度和耐力都分别起着主导作用,应单独列为一个项群来把握其中的规律。

表1 按决定竞技能力主导因素对运动项目进行的分类

2)对抗类。以生物力学原理,按照发力方式将对抗性运动项目分为粘连型发力的运动、击打型发力的运动、混合型发力的运动3大类(见表1)。该理论从内在的力学本质来揭示同类项目之间内在的规律,也可认识以太极柔力球、武术等为代表的中国对抗类项目的特色[7]。发力方式是该理论的分类标准,所以,同类项目间具有相似的力学原理,将其提炼出来,无论对运动训练的理论还是实践都具有一定的实际价值。按此划分,太极柔力球与武术、篮球隶属于同一项群,所以对于这个新兴项目的组队、选材,可以首先考虑有篮球和武术运动经历的运动员。该项目的发明人白榕、李恩荆都是篮球运动员出身,在教学中,武术专业的学生能够最快接受该运动项目,都不是偶然。

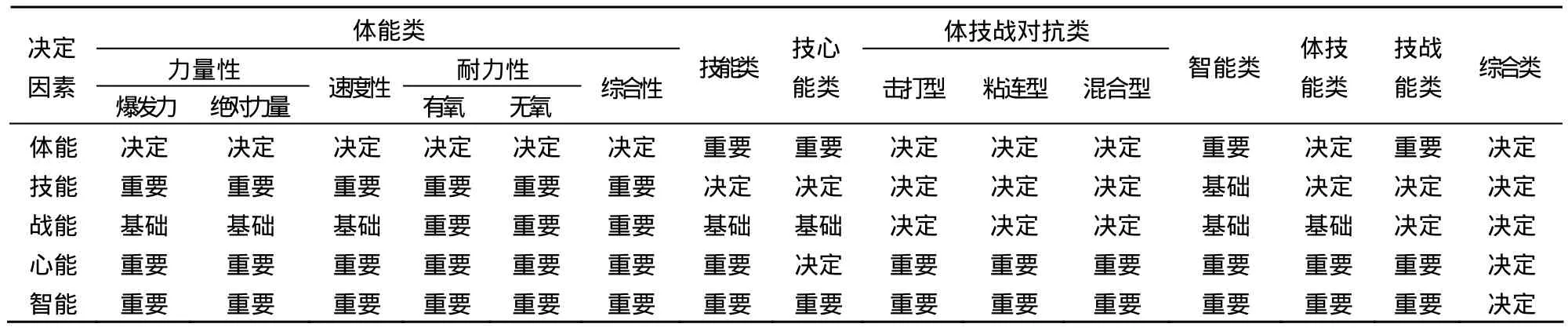

2.2 竞技能力结构作用等级的重新认定

竞技能力结构的新变化,需要对各项群竞技能力决定因素作用的等级判别进行重新认定。随着现代运动训练的发展,运动员竞技能力结构也朝多元化方向发展,从外部表现看,运动员竞技能力结构由体能、技能、战能、心理和智能等组成,每类竞技能力都包含不同层次的具体竞技能力;从竞技能力对不同运动项目的影响程度看,运动员竞技能力是由多方面因素决定的,从表2可以看出,不同运动项目运动员竞技能力决定因素各不相同,在运动训练中,需要全面、深入地认识和了解运动专项竞技能力的结构特点。只有这样,才能做到正确地选择与专项竞技需要相符合的训练内容、方法、手段以及训练负荷方案,从而有效地组织运动训练活动。

表2 不同项群运动员竞技能力决定因素的等级判别

2.3 新的项群应运而生

从竞技能力对不同运动项目的影响程度来看,决定运动成绩的竞技能力是由多方面因素决定的,于是提出了复合主导竞技能力的概念,这一概念的提出大大丰富了项群理论,使原有的体能类和技能类两大项群扩展为体能主导类、技能主导类、技心能主导类和技战能主导类4大类项群。尽管这一理论使人们对部分运动专项训练规律的认识有了进一步的深入,但现有的分类体系在实践中也遇到了一些困难,不仅没有囊括棋牌类、电子竞技类、奥运以外的竞技项目,就连奥运竞技项目也没完全包含其中。

随着人们对运动训练规律的认识不断加深以及竞技运动项目的不断扩展,新的项群也应运而生。棋类、牌类、电子竞赛等竞技项目竞技能力结构中智能起主导作用,应将其列为智能主导类项群。越来越多的人认为,跳远、跳高、三级跳远、撑竿跳高和竞走、跨栏等项目运动员的竞技能力结构中,技能也起着决定性作用,也就是说,跳跃以及竞走和跨栏是由体能与技能复合主导的运动项目,应增加体技能主导类项群。技能与战能在赛车项目中都是主导竞技能力,应把技能与战能提高到同等重要的位置对待,应增加技战能主导类项群。按原有的分类标准,现代五项归属于哪个项群都不完全合适,因为射击、游泳、马术、击剑和越野跑这5项分别隶属于不同的项群中,从表1可以看出,现代五项竞技能力结构中的体能、技能、战能、心能和智能都起着主导作用,对运动员竞技能力的要求十分全面,独具特色,应将其单独列为一个项群把握制胜规律。由于此类项目对运动员竞技能力的要求十分全面,所以,将其列为综合主导类项群。

从运动项目内在本质上剖析运动项目,利用“项目本质特征”作为分类标准,建立了体能主导类力量性、耐力性和综合性项群,并进一步细划为几个3级分类标准。将体技战能对抗类项群划分为击打型、粘连型和混合型3个亚类。以此分类标准更有利于把握项群内部的训练规律。竞技能力结构的新变化,需要对各项群竞技能力决定因素作用的等级判别进行重新认定。随着人们对运动训练规律认识的不断加深以及竞技运动项目的不断扩展,新的项群也应运而生,结合运动项目竞技能力结构新特征,新建了智能主导类项群、体技能主导类项群、技战能主导类项群和综合主导类项群。伴随着竞技运动项目不断增多、运动员竞技能力结构不断发展变化,这一分类体系还需要不断修整与完善。

[1] 田麦久. 运动训练学[M]. 北京:高等教育出版社,2006.

[2] 杨鸣亮. 对项群理论中体能主导类项目分类的质疑与思考[J]. 吉林体育学院学报,2007,23(1):54-55.

[3] 张玉泉. 关于撑竿跳高项目分类归属的思考[J].北京体育大学学报,2005,28(4):574-576.

[4] 郭可雷. 现代运动训练发展趋势研究[J]. 山东体育学院学报,2011,27(6):74-81.

[5] 张景,黄勇前,黄亚飞. 以项目本质特征为核心导向提升我国竞技体育训练科学化水平[J]. 体育学刊,2008,15(12):74-77.

[6] 田麦久. 运动训练学[M]. 北京:人民体育出版社,2000.

[7] 杨建营. 对抗类运动项目的分类(按发力方式)及其理论贡献[J]. 上海体育学院学报,2010,34(5):80-93.