滨河绿地景观评价模式研究

2013-11-16张立均

张立均

(宁波城市职业技术学院,浙江 宁波315100)

1 引言

滨河绿地在城市绿地系统中具有极其重要的地位,它的景观信息含量非常丰富,是显示城市景观特色最重要的地段,并且直接影响到城市的整体风貌,是城市景观规划设计的重点;近年来,国内外对于城市园林绿地的景观评价研究逐渐发展,但是对滨河绿地景观的评价仍然处于起步阶段,缺少一个相对成熟与完善的评价方法体系。建构出一个科学、精确、适用,并且定性与定量相结合的评价模式,对于今后滨河绿地景观的规划设计、扩建与改建具有重要意义。

2 滨河绿地景观评价体系构成

在城市园林绿地中,观赏游憩、生态效益和经济效益是最主要的三大功能,其中,游人及居民最能直接获得利益的功能是观赏和游憩,这是滨河绿地景观最根本的内在价值所在。所以,滨河绿地的景观评价体系可以从观赏和游憩两个方面进行探索研究。

景观的观赏主要是指通过视觉欣赏来确定该景观是否美观,指的是基于视觉的景观的艺术美特性,游人游览其中,是否感到景色宜人,与景观的艺术效果直接相关,与之对应的景观价值应该是视觉景观美感度;景观的游憩指的是游人在游览过程中,散步、坐憩等对景观环境的使用情况,即该景观使用是否舒适,与之相对应的景观价值是景观的可游度。从以上分析可知,景观美感度和景观可游度两者共同构成了滨河绿地景观的内在价值,是其内在评价体系的主要指标,两者共同影响游人的游览质量以及物质和精神享受标准。

(1)景观美感度:反映景观构成诸实体元素及其相互组合而成的群体等的视觉美学质量和维护水平;

(2)景观可游度:反映景观所提供的休闲游憩设施、场所以及所蕴涵的景观文化对于市民和游客的吸引程度和逗留时间长短,以及景观的合理游人容量和使用安全系数[1]。

3 滨河绿地景观评价指标选取

3.1 滨河绿地景观评价指标选取原则

作为综合评价,单独选出少许几个指标,不能够全面反映评价对象的总体特征,而全方位选出所有的指标又会因为指标过多过细,增加资料获取及建模的难度,既无必要也不可能[2]。指标体系是由一组相互之间有机联系的个体指标构成,指标之间有一定程度的内在逻辑关系。

滨河绿地景观评价指标体系的选取按照下列原则[3,4]:①科学性,指标选取要科学,能反映滨河绿地景观组成要素的作用及内在本质;②独立性,指标要具有独立性,避免指标间相互涉及或者小异大同,尽可能做到精而少;③代表性,指标要具有代表性,尽量选择最能表现滨河绿地景观的美观度和可游度,保证评价的全面性;④可比性,指标选择要具有可比性,能利用指标合理有效地进行滨河绿地景观比较和评价;⑤可操作性,指标要具有可操作性,所选取的指标要比较容易获取并进行定量和定性分析,使评价系统最大程度地建立在滨河绿地景观最有效的信息基础上[5]。

3.2 滨河绿地景观美感度评价指标体系的建立

在上文中已经指出,景观美感度指的是景观构成中各实体元素及其共同组合而成的群体景观的视觉美学质量和维护水平。所以,滨河绿地景观美感度评价指标分为:各实体构成要素的美感度、总体视觉效果、维护水平三方面内容,评价因子由此得出,并且构成评价指标体系。

与普通园林绿地构成要素基本一致,滨河绿地景观实体构成要素主要包括地形、铺装地(园路、广场)、建筑及小品、植物、水体五大类,各实体构成要素的美感度即此五类要素的美感度。

总体视觉效果,是指此五类景观构成要素互相组合、搭配成一个有机的整体景观后,给人的总体景观美感度感受,比如是否协调,是否具有多样性等[1]。

景观维护水平,是指滨河绿地景观建成使用后,其养护管理是否及时、到位,主要包括:①植物的养护;②各硬质景观要素的管理维护,包括园路、园林小品、园林建筑等的维护,如亭子、廊、指示牌、园灯、园桌、园椅、垃圾桶、路面等等;③滨河绿地内的洁净,即清洁工作是否到位。

通过以上分析,得出7项滨河绿地景观美感度评价的指标,分别为:铺装、地形、建筑及小品、水体、植物、维护水平、总体视觉效果共7项。

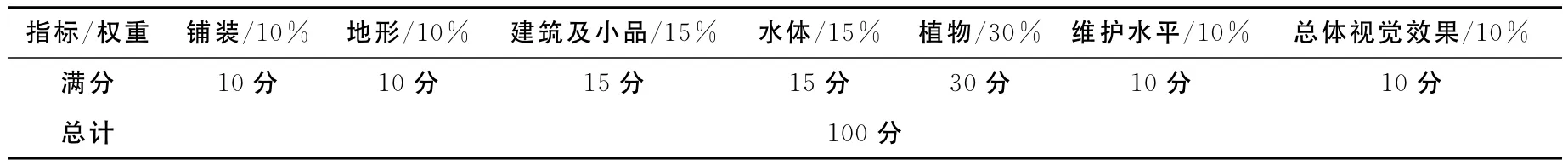

根据对前人研究成果的分析及滨河绿地景观中7项评价指标的权衡、比较与综合,滨河绿地视觉景观美感度的评价指标体系与权重如表1所示。

表1 滨河绿地景观美感度评价指标体系与权重

滨河绿地景观美感度评价得分在70分以下为差,70~80分为中,80~90分为良,90~100分则为优。

景观美感度评价,主要是从景观的艺术性的角度出发,利用视觉景观的形式美普遍规律进行评价。在各指标的评价过程中,以新颖性、整体性、多样性为各指标评价的标准。多样统一是形式美的普遍规律,是反应形式要素间普遍的、必然的联系,其作为形式美评价的原则是绝对的[1]。景观要素的多样性强调了景观的丰富性和差异性,是提高景观生态系统长久活力、提高视觉情报的丰富度与人居环境情趣性的必要条件;整体性是多样性与一致性的辩正统一,符合环境美学的均衡性条件,它代表了一个区域景观风貌特征的主旋律,是决定场所空间能否具有识别性、凝聚力的基本条件[6];新颖性是指该景观别具一格,个性特色鲜明[1],多样统一虽然重要,但是千篇一律的景观却需要避免,特色鲜明、具有个性的景观尤为可贵,因此,对景观要素评分时新颖性是需要考虑的一个重要因素。

构成景观的线条、色彩、空间、形体、光影、肌理、空间序列及其所构成的景观整体、季相等同时体现出整体性、多样性、新颖性三大特征,所以各景观美感度指标在进行评价时,必须以这三者为尺度。

3.3 滨河绿地景观可游度评价

景观可游度,主要反映的是绿地景观中所设置的一些游憩休闲设施、场所以及所蕴涵的景观文化,对于游人和居民的吸引程度、逗留时间长短、使用安全性和合理游人容量等。

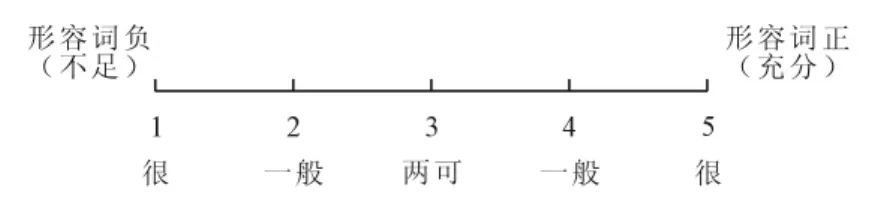

SD法,又称“语义差别”(Semantic Differential)量表(简称 SD 法),是在1957年,由 C.E.奥斯顾德(Charles Egerton Osgood)提出的一种心理测定方法,又称为感受记录法,它主要通过言语尺度描写,进行心理感受的测定。通过这种方法,可以获得被调查对象的感受构造定量化数据[7]。SD法是运用语义学中“言语”为尺度进行心理测验,即通过对各既定尺度的分析,定量地描述研究对象,简单地讲,就是将定性转化为定量的一种方法。SD法的形容词一般为正、反义成对设定,如“充分—不足”(图1)。评定的尺度设定是根据“二级性”(bi-polar)原理进行的。在形容词设定过程中要注意避免那些过于牵强的正反义形容词对的选择。在制定测量等级时,要避免非对称尺度的出现[8]。此外,还应注意避免不常用语汇的使用。当评价等级不足5级时,评价的尺度会显得比较粗糙。一般经验认为评价尺度以5~7级较为合适,而形容词对以20~40对较为合理,只要这样就能对目标空间进行比较客观和全面的评价和描述。评定等级设定以后,调查表即语义分布曲线即可制成。评价因子应根据各处场所的实际情况分别设置[9]。

图1 语义差别量表示意图

滨河绿地景观空间,作为一个目标空间,用SD法,即通过5~7级评价尺度的设定,并选择20~40组形容词来衡量景观可游度,将对景观可游度描述的定性转化为定量,是比较合适的。通过反复对比与分析,此评价模式尺度采用5级制,以“3”为尺度的中点对称设置。

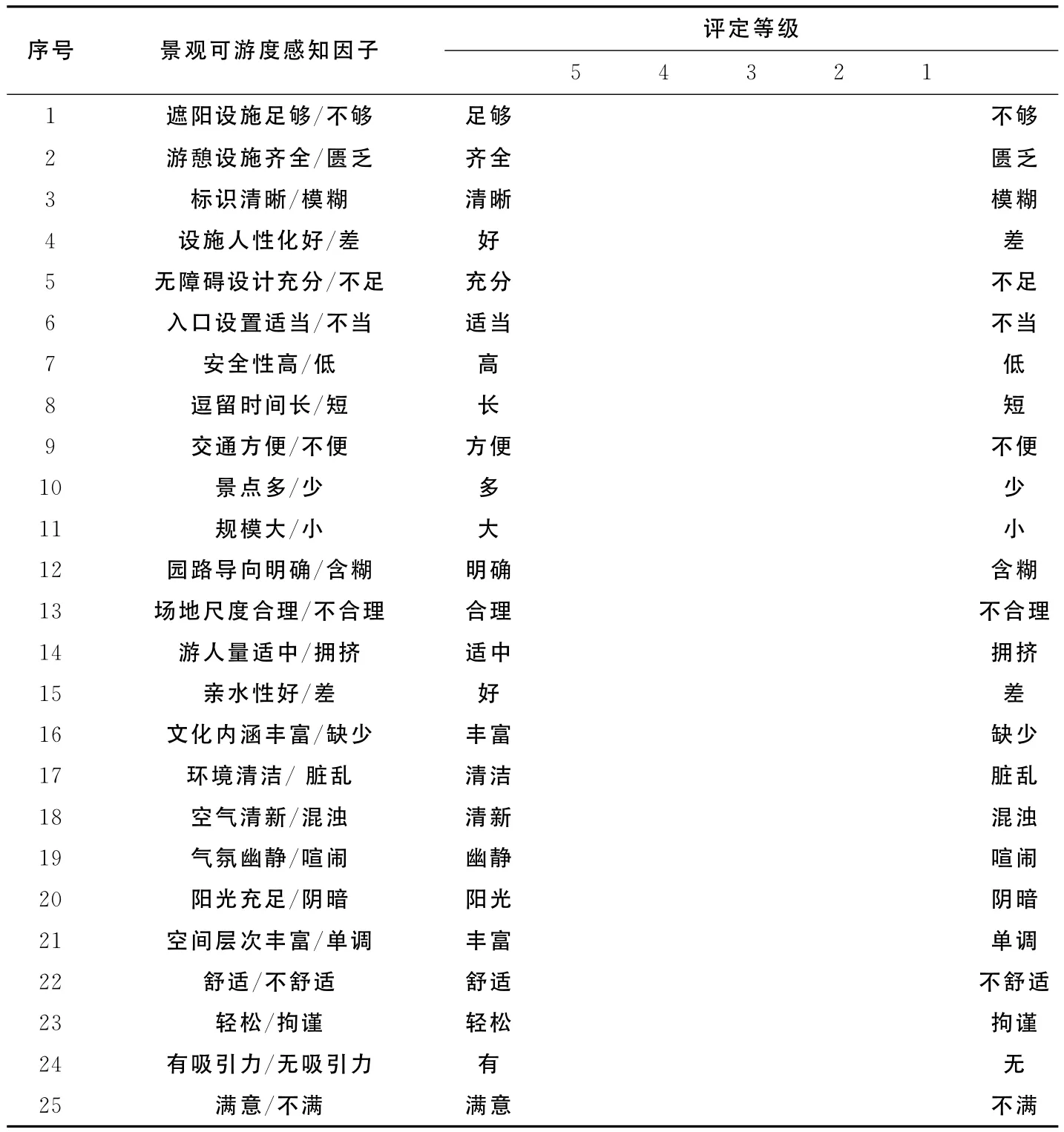

通过对滨河绿地景观进行实地调查与分析,设定25个因子,即25组与滨河绿地景观中游憩相关的形容词(正、反义),并制定调查问卷。这25组形容词分别从滨河绿地景观各类游憩设施的设置情况、景观历史文化的蕴涵、游人量、游人逗留时间、交通可达性、亲水性、安全性、环境清洁度、游人满意度、游人感受等方面进行设置,力求能全面地反映滨河绿地的景观可游度。设定的景观可游度25个感知因子及调查问卷如表2所示。

设每项因子满分为5分,分值在1~2之间的为差;分值在2~3之间的为中等;分值在3~4之间的为良好;因子分值在4~5之间的为优。

最后把25项因子得分相加,满分为125分。分值在25~50分之间,景观可游度为差;分值在50~75之间,景观可游度为中等;分值在75~100之间,景观可游度为良;若分值在100~125分之间,则景观可游度为优。

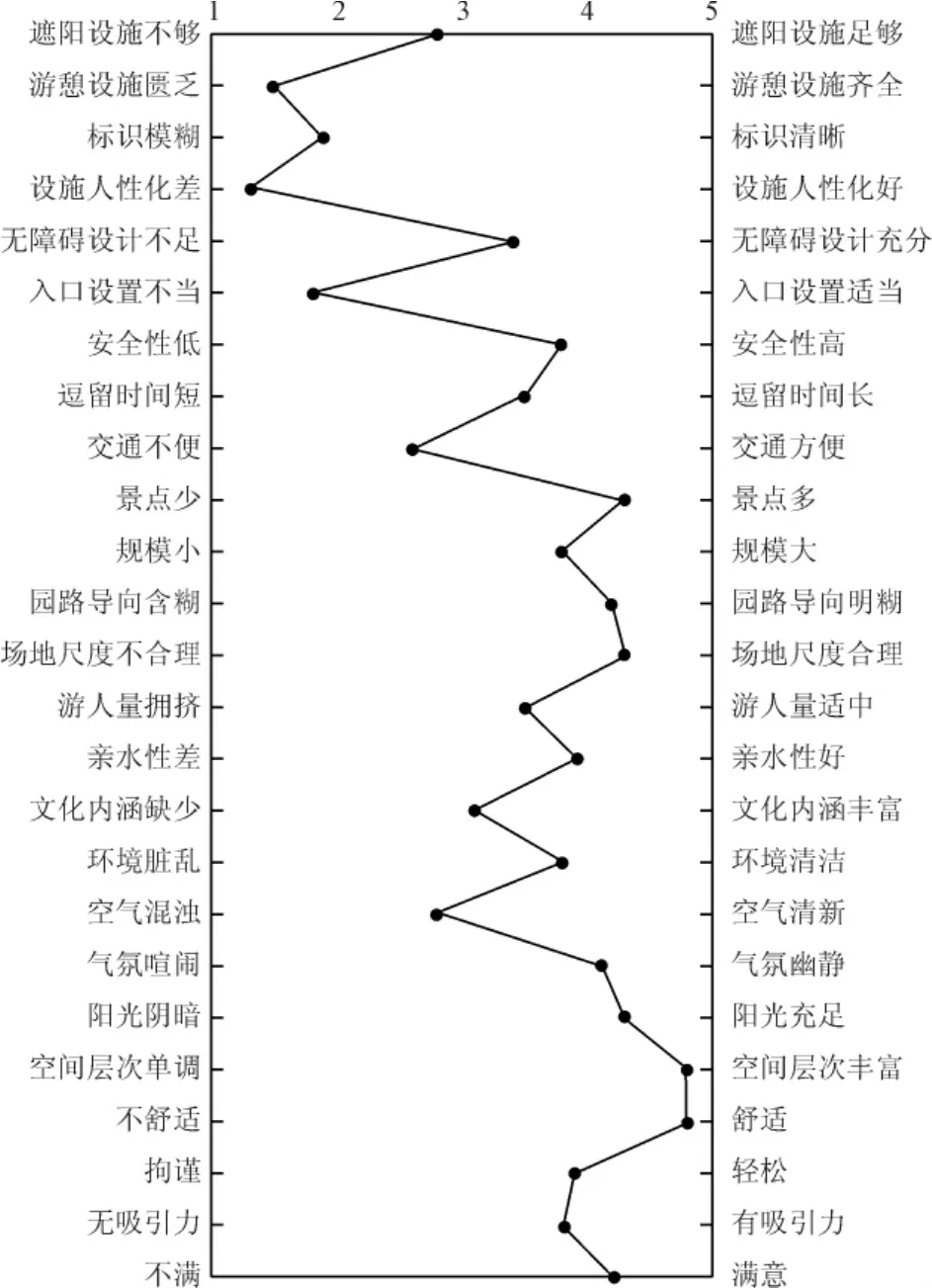

根据收集的调查表格上的数据,计算出每一项的平均值,并根据计算数据,绘制出平均语义差别曲线图(图2),并对结果进行分析。

5 结语

滨河绿地的建成并不是一劳永逸的,许多城市都会对已建成的滨河绿地进行改建或扩建,从景观美感度和景观可游度两方面建立滨河绿地景观评价模式的研究,其最大意义在于从定性到定量、定量再到定性的多次评价过程中,发现该滨河绿地存在的优点和缺点,为滨河绿地景观改进提供科学依据,更好地指导各滨河绿地的改建或扩建,同时也为新建滨河绿地提供理论指导,从而提高滨河绿地景观建设水平,为城市绿地的规划设计部门以及个人的滨河绿地规划设计工作带来一些有益的启示。

表2 滨河绿地景观可游度调查问卷

图2 某滨河绿地景观可游度语义差别曲线图

[1] 陈 宇.城市景观的视觉评价[M].南京:东南大学出版社,2006.

[2] 陈红光.城市森林评价指标体系研究及应用[D].南京:南京林业大学,2005.

[3] He Ping Wang Baozhong.Study on landscape ecological assessment and eco-tourism in the Dongting lake wetland[J].Journal of Enviromental Sciences,2003,15(2):271~278.

[4] 史作民.区域生态系统多样性评价方法[J].农村生态环境,1996,12(2):1~5.

[5] 俞孔坚,李迪华.城市河道及滨水地带的“整治”与“美化”[J].现代城市研究,2003(5):29~32.

[6] 王紫雯,秦卫勇,徐承祥.城市的河道水域景观质量评价体系研究[J].建筑学报,2004(5):14~17.

[7] Shuttle worth S.the use of the photograph as an environment perception mediumin landscape studies[J].Environ Manage,1980(11):61~76.

[8] 胡 隽.大城市综合公园使用状况评价研究[D].长沙:湖南大学,2006.

[9] 庄惟敏.SD法与建筑空间环境评价[J].清华大学学报:自然科学版,1996,36(4):42~44.