黑夜的颜色

2013-11-15李永兵

李永兵

许一看见那穿胸罩的女人穿过马路朝那边油菜地跑去。那边一片漆黑,也许更容易藏身。穿胸罩的女人打着赤脚渐渐消失在黑夜里。

要是少喝点就好了。许一出了酒店送走朋友后发现头有些晕。还好不算高,就那么一点感觉不太清晰。他不是不胜酒力,他能喝的,一瓶白酒整不倒他。但今天情绪不好。他的酒量就像天气,也有阴晴不定的时候。

外面吹来一阵风,清风迎面而来,在暮春的夜空中分外怡人。他掏出手机一看,才十点,还早,他不急回家。他想逛街,随便逛逛。其实他不是想逛街。他只是想到人民路那边的小公园坐坐。吹吹风,想想事,也就是瞎想想,权当散心罢了。

他穿过人民路来到小公园时,热衷于夜生活的人还在公园中间的舞池里翩翩起舞,有些好事者围观。也有遛狗的,不时发出唤狗和狗吠的声音。舞池周围有一排石椅,大理石的,洁净光滑。石椅后面是一座假山。假山里有个人工洞穴,经常有青年男女在里面活动。洞穴里虽然幽暗,但路旁的霓虹灯严肃地处理了这事——给他们曝光,只要有心的人或有偷窥癖好的人,都能知道洞穴里的节目。

许一想坐在石椅上,但已有人坐了。石椅上有两对人,不是恋人。他们东西各霸一方。一边是夫妻也可能不是。但可以肯定的他们是男女关系。另一边是两位老太太,很难说清是什么关系了。那个男的瞥了他一眼。意思是说这人够多了。许一看看四周,别的椅上人都满了。许一坐了过去,夹在中间。

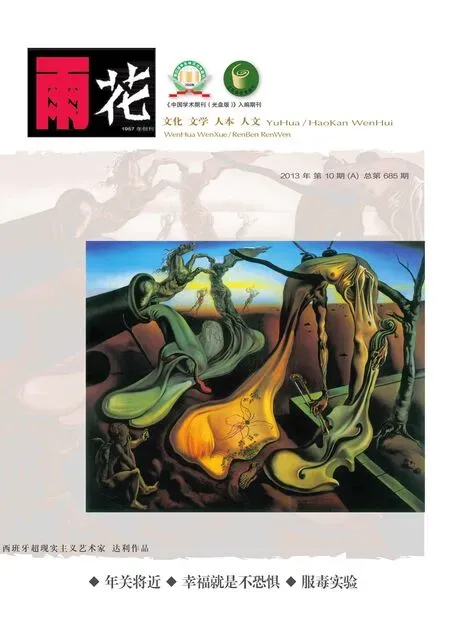

舞池里的人还在跳舞。不是伦巴,不是迪斯科,更不是桑巴,而是交谊舞,慢四。音乐轻柔婉转。许一听来有些耳熟。《梁祝》。许一可以肯定。跳舞的大多是退了休的或赋闲在家的有钱人。当然,是一般的有钱人——衣食无忧而已。

许一坐下不久,就听到一种声音,似乎是一个女人的呼救声,也可能不是。他头脑不算太清醒,迷迷糊糊、朦朦胧胧的,但这声音是千真万确的。

首先听到叫声的是旁边的一个男人。男人有点惧内,当时他老婆正絮絮叨叨地给他上课,男人低头不语,忽然他抬起头,四处张望。女人不满地拍了拍他不听话的头说,又在看哪个美女。男人还在张望。我说你这人怎么就改不了这毛病。女人说话有点咬牙切齿了。是有人在叫就在假山的洞里。男人辩解道。叫什么,叫你?女人冷冷一笑。男人看了看许一低声说,你瞎说什么?

听到叫声的还有两位老太太。当时,舞池的人正在跳舞,还是《梁祝》,遛狗的人也正在遛狗。一位瘦些的老太太正在和发福的老太太谈家常,瘦的凑在发福的耳边,还用枯瘦的手握住胖太太的衣袖。发福的斜着臃肿的身子努力地把耳朵贴在瘦老太太的嘴边。她们脸上的表情很丰富,瘦的讲述的时候,不停地朝四周望,怕有人听见似的。而她们谈话的内容则显示在胖老太太的脸上。这就像电视——一个是卫星接收器,一个是显示屏,她俩配合默契,瘦老太太讲完了,还意犹未尽地看着胖老太太,脸上还一脸的愤愤不平,好似受了天大的冤屈,比窦娥还冤,她一直看着胖老太太,希望她发表意见,果然胖老太太说话了,哎,他们怎么能这么做,哎哎,连一点道德都没有了。哎哟,真是的,这时瘦老太太屏住了气,不讲话了,她显然听到了叫声,但她年纪大了,沧海桑田,见过世面多了,也就平静地停止张望坐正了身子,好似什么事都没见到,不显山不露水,但表情却怪异得很。她又拉着胖老太太的手,轻言细语地说,瞧现在一帮年轻人,一帮年轻人,一点都不像话,太不像话了。未了,又拉起家常说起早晨买菜的事。

许一坐在那,想起了刚才喝酒的情形,那是几个朋友,很熟,几乎是无话不谈,其中一个还是中学同学叫吴刚,吴刚喜欢谈笑,也喜欢女人。这次他们的话题就是关于女人。关于女人吴刚最有发言权,他说他上次到发廊去搞工作搞了一夜,大伙问他有什么成果,他站起来捋开衣袖,手腕上露出几个针眼。他说,他中彩了,六合彩。花了六百块挂了三天盐水才摆平。大伙笑得一个劲地打嗝。吴刚也笑,满面春风,春风得意。许一举杯一口酒就下去了。就是这杯急酒把他弄迷糊的。

大伙似乎都听到叫声了。许一回了回头,在灰暗的假山洞口他看到女人的一只手,紧紧扣住洞口。似乎有什么怪物把她往里拖,她的长发很凌乱地披着。她似乎没穿衣服只穿了件胸罩。

她的叫声其实很弱,似乎被什么捂住了,只有怪异的叫声。一只懵懂无知的丝毛狗听到了这叫声。它很好奇,不知好歹地在地上嗅着什么,然后跑过去。也许被吓着了,蹲在那龇着牙,呜呜地从喉咙里发出一种警告,当他知道洞里的大家伙对它的警告无动于衷时,它愤怒了,开始狂吠,却被冲过来的主人喝退了。小家伙看着洞口,呜呜地鸣着有些不甘心。为了发泄,它不停地在假山边上抬腿撒尿,走几步嗅一嗅便抬腿撒尿。主人跟在后边训话。有些恨恨的味道,但更多的是怜爱,你个小东西,比人管得还宽哩!

就在丝毛狗在假山边抬腿撒尿的同时,有一对恋人走过,女孩十八九岁的光景。因为年轻所以看上去很美,很清纯,因为清纯所以害羞,当她倚着男友看见那个女人只穿着胸罩不穿衣服地把脸别到舞池时,她的脸都红了,男友正纳闷就被女友不声不响地拽走了。他们绕过假山走到马路上去了。马路那边是郊区。那边是一片无尽的黑暗,是城市的夜幕,夜幕中的油菜花正怒放着,飘来阵阵花香,再过几日油菜花该凋谢了,会结出丰腴的果实。

许一睁大眼睛也看不清怎么回事,也许是夫妻吵架吧!许一想,反正这种事情多得是,清官还难断家务事哩!这时两个男人坐了过来,在许一旁边。许一本能地往旁边挪一挪,快靠近老太太了。这两个男人衣裳很脏,头发枯黄地揉在头上,发出阵阵浓烈的汗臭味。其中矮个手里还拎着个黄色的安全帽,不停地晃,他手在晃,安全帽就不停地来回转动。高个的小心翼翼从口袋里掏出烟一人一支,顿时狼烟四起。靠在一边的女人皱着眉头用手扇了扇,用厌恶的目光剜了他俩一眼,骂了一句拖起男人就走。男人还在往假山上看。女人恼了,干脆推了男人一把,英雄救美去吧!男人知道女人真恼了起身就走,紧跟在女人后面。

矮个的笑了笑,真熊。高个的说,戴绿帽子的料子哩!两个四川人你一言我一语,好不热闹。许一在一旁听着,觉得四川话不错,好听,跟唱歌似的。

许一其实还在想着刚才假山洞里的女人。主要还是那张脸,因为看不清表情,所以许一不停地想。越想越不明白越不明白就越糊涂,一糊涂许一就认为是喝多的缘故。这时那个女人裸露着上身钻出洞来,许一看清了她身上是白色胸罩,下面是一条牛仔裤,大腿上还绣着花纹。女人疯了似地一边跑一边喊叫,她不是本地人,没人知道她在嚷什么。两口子吵架也不用这么带劲,成何体统。女人也不怕羞,什么也不怕,什么也不顾,就穿着一件白胸罩,惊慌失措地东躲西藏。但这里没有山也没有水,也没有灌木丛,只有人,她往哪躲?

女人在人群里钻来钻去,像一只受到惊吓的兔子,但她处处碰壁,找不到出路。她不停地跟人们讲述什么。因为她的恐慌,所以她的表达是混乱的,当她瘫在舞池里时,气氛顿时紧张了。她坐下去时正压在一个中年男人的皮鞋上。那人慌乱地看看舞伴,也许是他妻子,忙抽回脚。意思是说与我无关,或者说不是找我的。舞,没人跳了,因为这个不速之客。大伙感到新奇。这背后将是一段怎样的故事呢?这个女人到底怎么样啦?

许一看见一个男人从假山的洞口钻出来,他站在不易被人发现的洞口观察着眼前的一切。事实上,他更像一头饥饿难耐的野兽,打量着被它咬伤的猎物还能挣扎多久,还能跑多远。而现在,猎物竟然倒下了就在眼前。男人在阴暗的角落里观察了许久,他有些不耐烦了。他终于沉不住气,往舞池这边走过来,速度越来越快,他已经是在跑了。瘫在舞池中央的女人从人们双腿的缝隙中发现了那个男人。她知道那个男人近了,女人铆足了劲爬起来就跑,她的高跟鞋在大理石舞池上不停地打滑,就像马儿蹄下钉的铁钉,嗒嗒地响,她不要命了,脱下鞋子,扔在舞池中央往马路上跑。这时男的已冲到了舞池这边。舞池中的人很自然地让出一条道,有点夹道欢迎的意思,就像一条快艇冲过两边掀起的浪花一样。女人在前面跑,男人在后面追。一前一后,人们看得真切,人们肃穆地站在那里目送他们。其实他们还是表情各异。有的忍不住想笑。那是因为头一次遇到这样的事。笑的结论是——林子大了什么鸟都有。

许一旁边的两个四川人也在笑,矮个的用手指着渐渐远去的女人,娃儿,你看那个女人的屁股活像个磨盘。跟你婆姨一样。高个的也不示弱,你看看,她那两砣肉,比你脑壳还大嘛!

许一现在似乎比较清醒了,他也站在长椅上。他看见那穿胸罩的女人在前面拼命跑,后面的男人则时跑时停,有点像在玩,有些肆无忌惮,还不时地回头看看被抛在后面的人,打了两个响哨。这有点像猫,当它已经预知老鼠成了自己的盘中之餐时,它便不急于吃,先玩得兴致勃勃,直到老鼠精疲力竭,没有还手之力,甚至于没有招架之力时,自然而然地束手就擒。

许一看见那穿胸罩的女人穿过马路朝那边油菜地跑去。那边一片漆黑,也许更容易藏身。穿胸罩的女人打着赤脚渐渐消失在黑夜里。

许一想,该不会出什么事吧!会不会是强奸?如果两口子吵架哪会闹成这样?他不好自己出面,倘若那真是两口子的私事,自己弄个红脸,多丢面子。他掏出手机,打110 报警,他有些手忙脚乱按错键了。正巧收到一条新来的短信。短信很有意思,短信是这样说的“一个国王招亲,在公主头上放一个苹果,如果谁射中了苹果,公主就嫁给谁,第一个人射中了,说,I’m罗宾汉;第二个也同样射中了,说,I’m花木兰;第三个人一箭把公主射死了,说,I’m sorry。

许一看了忍不住就笑。这一笑把报警的事给忘了。因为酒的缘故,他有些困。就在长椅子上躺了会儿,这一躺就睡过去了。

许一醒来的时候已是凌晨三点了。人都走光了,长长的大理石上就横着他一个人。大理石散发着冷冷的光。虽是暮春,可不比仲夏,特别是凌晨,天还是很冷的。冷得够呛哩。许一就是被冻醒的。他只穿了件衬衫,连领上的扣子也没扣,他醒了以后就往回走。一边走一边想晚上的事。那阵虽然迷迷糊糊的,但现在清醒了,清醒多了。一辆出租车停在他前面,司机讨好地看着他,他不理。司机便开车跟着他,仿佛很关心地说,上来吧,外面冷,治安又不好。你给老子滚。许一恼了,许一一清醒倒恼了。司机悻悻地看着他,甩了一句脏话走了。

在电视上看见那具女尸已经是第二天晚上的事了,就在那片油菜花盛开的地方。妻子见许一盯着电视机连饭也不吃了。妻子敲敲许一的碗。许一自言自语,昨晚我真的醉了。我他妈的肯定醉了。