家族企业继承人心理契约结构与演进特征研究

2013-11-14戚家超

张 炜,戚家超

(杭州电子科技大学管理学院,浙江杭州 310018)

心理契约是20世纪80年代中期以来西方组织行为和人力资源管理研究中最重要的概念之一,相关研究主要集中于组织行为领域,用来解释组织与员工的隐性交换关系。但Roehling[1]认为,心理契约概念可以一般化地用来描述许多关系。Blancero和Ellram[2]将心理契约用于战略伙伴关系研究,Llewellyn[3]则将心理契约用于考察内部顾客与供应商的关系。由于家族企业继承绩效很大程度上取决于企业在位者与继承人之间的关系性因素,因此笔者将心理契约理论引入到了家族企业继承问题的研究中,并将心理契约概念中组织与员工之间的关系置换为家族企业在位者与继承人之间的关系,即家族企业继承人心理契约。

一、心理契约与家族企业继承人心理契约

(一)组织心理契约

心理契约概念最早源自著名组织心理学家Chris Argyris[4]所著的《理解组织行为》一书,他将工人与工头之间一种隐性的非正式的理解与默契关系称之为“心理的工作契约”。但Argyris仅仅提出了这一术语,并没有给出确切定义。目前,学界对于心理契约概念的界定尚存在一定差异。以Rousseau、Robinson和Morrison为代表的“Rousseau学派”认为,心理契约是员工个体对双方交换关系中彼此责任与义务的主观理解,强调心理契约形成的个体层面;而以Levinson、Schein、Herriot和Pemberton为代表的“古典学派”则认为,心理契约是组织和员工雇佣双方对交换关系中彼此责任与义务的共同理解,强调组织和个体两个层面。对于“双层面”观点与“单层面”观点的分歧,尚无一致性结论,但它们关于心理契约本质的认识是一致的,即心理契约是组织和员工之间的内隐交换关系。

(二)家族企业继承过程中的心理契约

家族企业代际传承是企业家与下一代接班人相互角色调整的复杂过程。由于传承内容的多样性、复杂性及默会性,整个继承过程须在“在位者-继承人”长期的互动中实现。因此,“在位者-继承人”的关系质量对传承过程的和传承绩效有着至关重要的影响[5]。在本文中,将家族企业继承人心理契约界定为“家族企业在位者与潜在继承人之间达成的一种隐形的、非正式的理解与默契关系,反映了双方对继承过程与结果的一系列相互期望”。由于家族企业的特殊性,使得家族企业继承人心理契约不同于一般企业的心理契约。首先,家族企业的所有权掌握在以血缘、亲缘为纽带的家族成员手中,家族可凭借其所有者、决策者和管理者的身份从家族企业获得非经济收益[6],这就使得家族企业继承人心理契约具有双重背景,即家族和家族企业。其次,由于血缘、亲缘关系的维系,家族成员对家族具有高度的认同感和一体感,家族企业家更容易与家族内潜在继承人达成心理契约。另外,在家族群体内部存在一种选择性刺激制度,如果成员出现道德风险和逆向选择,就有可能被开出族籍,这也使得家族企业继承人心理契约的破裂具有不同于一般心理契约的诱因。

二、家族企业继承人心理契约的结构维度

心理契约具有内隐性,因此其包含的具体内容很难全部罗列出来。为了概括性地了解心理契约的主要成份,不少学者进行了结构维度的研究。MacNeil[7]率先提出了交易维度和关系维度的观点。Rousseau[8]则从实证角度验证了心理契约的交易维度和关系维度,从而将心理契约分为两大类:交易型心理契约(transactional psychological contract)和关系型心理契约(relational psychological contract)。在新近的研究中,Thompson和Bunderson[9]提出了区别于经济货币与社会情感货币的“理念货币”(ideological currency)即理念型交换成分,并将其定义为“内隐地存在于个体与组织的互惠关系中的对追求价值目标或原则的可信承诺”,其核心要素为“可感知的共同价值信仰”。诸多学者[10-12]分别从不同角度证实了理念货币与理念型心理契约(ideology-infused psychological contract)的存在及作用。

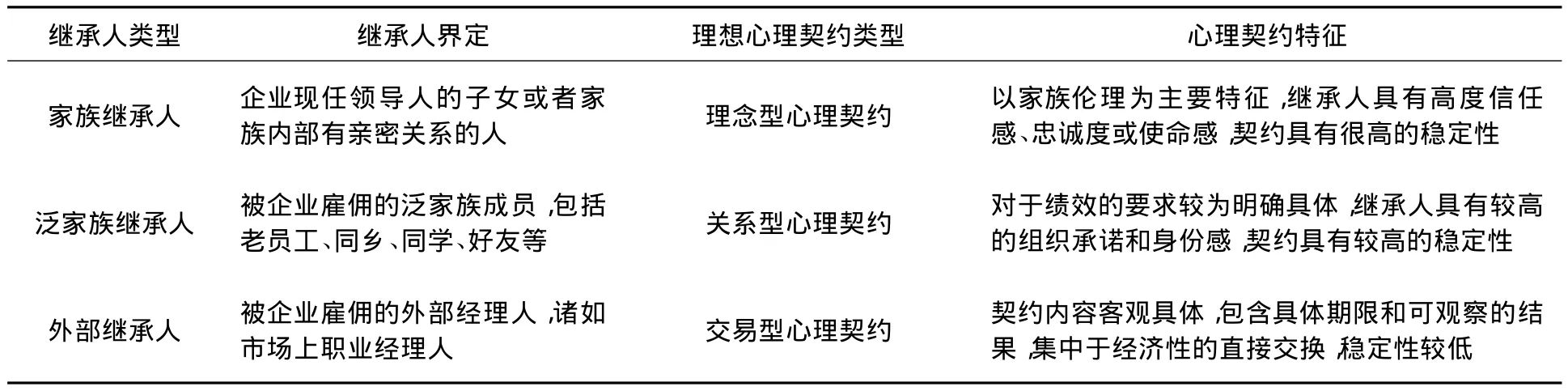

从企业继承人类型选择和继承内容来看,将家族企业继承人心理契约的结构维度划分为交易维度、关系维度、理念维度比较符合实际。当家族企业继承人为纯粹的职业经理人时,继承过程更强调控制权等经济性资本的继承和经济报酬,即交易维度;当家族企业将亲缘关系作为唯一选择继承人的唯一标准时,继承过程则更强调社会关系网络等社会资本的继承,即关系维度;而当家族企业将具有共同的价值信仰作为选择继承人的标准时,继承过程更强调家族企业使命、企业家精神等理念资本的继承,即理念维度。三种家族企业继承人心理契约的特征各不相同。交易型家族企业继承人心理契约涉及财产、权力等经济性货币的继承,其首要激励因素为经济,即继承人为获取经济回报而继承企业;关系型家族企业继承人心理契约涉及社会关系网络、企业家默会知识等社会情感货币的继承,依赖于人类本性中的集体主义或社会化模式;理念型家族企业继承人心理契约涉及企业家精神等理念货币的继承,其动力在于借助人性中的道德和利他主义来实现对组织使命和价值的追求。按照继承人的不同,家族企业继承人的理想心理契约类型以及特征各不相同,具体如表1所示。

表1 不同类型家族企业继承人心理契约比较

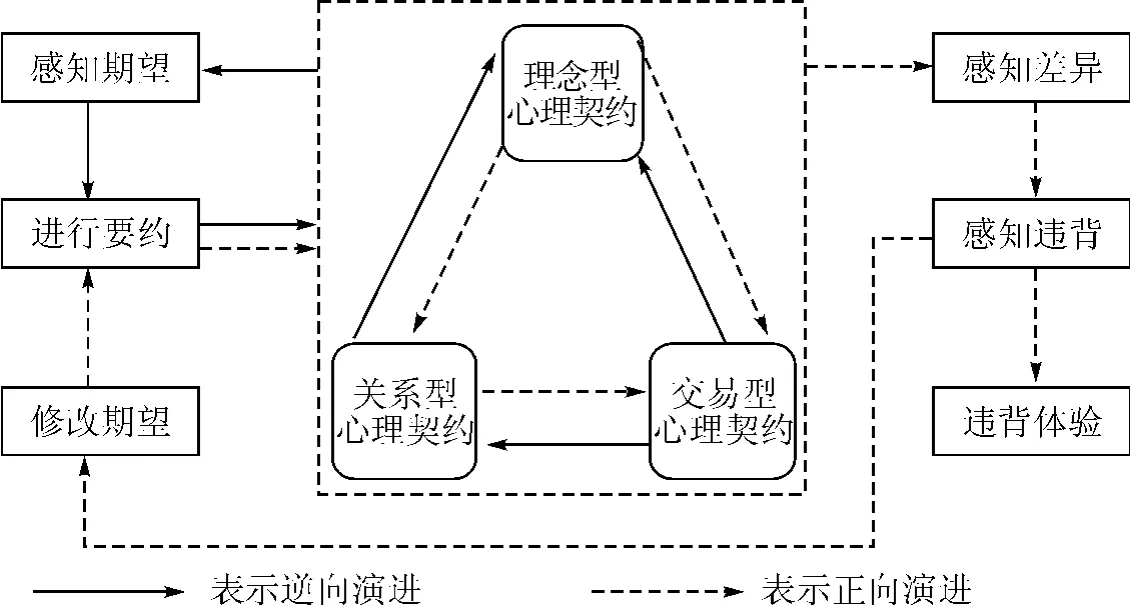

三、家族企业继承人心理契约的动态演进

心理契约具有典型的动态性[13,14],总是处于不断形成、不断修改之中。家族企业代际传承是一个过程,而不是一个事件。在这个过程中,家族企业继承人心理契约和一般心理契约一样具备动态性。家族企业继承人心理契约的动态过程性,既包括心理契约的形成、违背与破裂过程,也涉及不同类型心理契约之间的动态演进,详见图1所示。随着时间、心理状态、社会信息等内外部环境的变化,家族企业继承人心理契约表现出“交易型-关系型-理念型”的正向演进或相反的逆向演进的动态过程。实现家族企业继承人心理契约正向演进的最普遍性方法是“泛家族化”。受中国人泛家族主义思想的影响,家族企业家惯用“泛家族化”方法,将与之有着姻缘、地缘、学缘、业缘甚至神缘联系的所谓“外人”转化为“自己人”,实现亲情、信任和能力的有机联结,从而促进了继承人心理契约由交易型向关系型正向演进。当然,在家族企业中,由于突发事件、经济纠纷、继承人问题、感情纠纷等引起的心理契约逆向演进甚至破裂也十分普遍。

图1 家族企业继承人心理契约的动态演进模型

四、影响家族企业继承人心理契约的主要因素

(一)信任关系

储小平、李怀祖[15]认为,华人社会拥有3种信任资源,即家族信任、泛家族信任与制度化信任。受传统“家文化”的熏陶与浸染,家族企业心理上普遍存在着内外有别倾向,特殊信任(家族信任、泛家族信任)发达而普遍信任(制度化信任)缺乏。企业的信任有别影响了继承人心理契约的类型,进而间接影响了继承人的选择和继承绩效。在家族企业中,基于家族成员之间特有的血缘关系而衍生的家族信任,使得家族继承人与家族企业在位者、家族之间存在着天然的“血浓于水”的理解和支持。这种特殊的理解与支持大大降低了信任成本,促进了继承人对家族使命的承担,从而更有利于理念型继承人心理契约的形成。这也可以部分解释,为什么“子承父业”的接班模式成为家族企业最主要的代际传承模式。基于泛家族成员之间的亲缘、学缘等关系形成泛家族信任,使得泛家族继承人与企业在位者之间存在着社会情感的交换。这种交换使得信任成本较低,泛家族继承人具有较高的组织承诺和身份感,从而更有利于关系型继承人心理契约的形成。基于外部成员与企业之间的经济关系、雇佣与被雇佣关系而形成的制度化信任,使得外部继承人企业在位者、企业之间存在着明确的经济货币交易。这种交易具有明确的框架和范围,以货币交换为目标,信任成本极高,更容易形成交易型继承人心理契约。因此,家族成员之间信任程度越高,越容易形成理念型继承人心理契约;泛家族成员之间信任程度越高,越容易形成关系型继承人心理契约;制度化信任程度越高,较容易形成交易型继承人心理契约。

(二)个人-组织契合度

在本文中,“个人-组织契合度”的概念特指继承人与以企业在位者为核心的家族企业之间的相容性和一致性,即价值观上的契合程度。个人-组织契合度包括三个维度:家族支持、继承人意愿及家族愿景。家族支持是指,以家族企业在位者为核心的家族企业及家族对潜在继承人的继承支持;继承人意愿是指,潜在继承人对继承的意愿强度;家族愿景是指,家族和家族企业的使命、共同愿景等。家族支持、继承人意愿是构建稳定的继承人心理契约的两个方面,缺一不可。一方面,家族支持使得家族更愿意将家族企业资源倾向于潜在的继承人,能够提高整个继承过程的满意感。另一方面,Sharma,Chrisman和Chua认为可信赖的继承人的继承意愿是企业制定和实施继承计划的主要驱动力。具有一定素质的、对企业感兴趣的继承人对企业的顺利继承至关重要[16],继承人对企业的满意度越高,个人的投入就会越多,工作热情也会越高,责任感也就会越强。而企业愿景则影响了继承人心理契约的内容和类型。家族企业家与潜在继承人交流他对未来的期望、规划,会使继承人产生一种独特的认同感,认为值得为企业付出。继承人与家族企业在位者就家族长远的发展使命达成共识,则有利于理念型家族企业继承人心理契约的形成;而继承人与家族企业在位者只就短期发展目标达成一致认识,则更倾向于形成交易型家族企业继承人心理契约。因此,个人-组织契合度越高,就越容易形成关系型继承人心理契约和理念型继承人心理契约;个人-组织契合度越低,就越容易形成交易型继承人心理契约。

五、未来研究展望

家族企业继承人心理契约丰富了心理契约理论和家族企业代际传承研究,它不仅可以更好地解释企业为什么选择不同类型继承人,而且可以更好地解释家族企业隐性资本的继承。在家族企业继承人心理契约领域下列问题有待于进一步的深入研究。

(一)运用案例研究和定量化研究相结合的方法深化概念研究

已有心理契约研究成果在一定程度上解释了家族企业继承人心理契约的形成过程,但是家族企业继承人心理契约作为一个新的概念尚需实证研究的数据支持。家族企业继承人心理契约尚处于构筑结构框架阶段,适合采用探索性质性研究方法探究变量或概念之间的关系。但是,随着相关研究的纵深发展,可尝试案例研究和定量研究相结合。案例研究有助于进行探索性的理论建构,定量化研究则有助于结构化相关概念与理论模型。

(二)实证检验家族企业继承人心理契约与继承绩效的关系模型

已有研究较多关注继承人的继承意愿、在位者的离职意愿等心理意向对家族企业继承的影响,但这些研究都是单视角的,并没有从继承人和在位者双方心理一致性的角度进行解读。在未来研究中,可从继承人心理契约视角考察继承人心理契约对家族企业继承人选择、继承计划及继承绩效的影响,并进一步分析家族控制、家族成员对企业的认同、紧密的社会关系、情感依恋和传承意愿[17]在继承人心理契约与继承绩效之间的影响。

(三)分析测度家族企业继承人心理契约概念的跨文化适用性

已有文献表明,心理契约受到文化等因素的影响。如同组织心理契约存在跨文化差异一样,家族企业继承人心理契约也应该存在跨文化差异,而且家族企业继承人心理契约的跨文化差异可能比组织心理契约的跨文化差异更明显。例如,家族企业在因深受“家文化”的影响,而使得“才能让位于亲缘”成为家族企业选择继承人的普遍标准。因此,未来的研究有必要在检验家族企业继承人心理契约的研究成果在中西方国家的信度和效度差异。

[1]Roehling M V.The origins and early development of the psychological contract construct[J].Journal of Management History(Archive),1997,3(2):204 -217.

[2]Blancero D,Ellram L.Strategic supplier partnering:a psychological contract perspective[J].International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,1997,27(9/10):616 -629.

[3]Llewellyn N.The role of psychological contracts within internal service networks[J].The Service Industries Journal,2001,21(1):211-226.

[4]Argyris C.Understanding organizational behavior[M].Oxford,England:Dorsey,1960.

[5]Katiuska Cabrera-Suarez M,Martin-Santana J D.Successor's commitment and succession success:dimensions and antecedents in the small Spanish family firm[J].International Journal of Human Resource Management,2012,23(13):2736-2762.

[6]朱沆,叶琴雪,李新春.社会情感财富理论及其在家族企业研究中的突破[J].外国经济与管理,2012,34(12):56-62.

[7]Macneil I R.Relational contract:what we do and do not know[J].Wisconsin law review,1985(10):483-525.

[8]Rousseau D M.New hire perceptions of their own and their employer's obligations:a study of psychological contracts[J].Journal of Organizational Behavior,1990,11(5):389 -400.

[9]Thompson J A,Bunderson J S.Violations of principle:ideological currency in the psychological contract[J].The Academy of Management Review,2003,28(4):571 -586.

[10]Bunderson J S.How work ideologies shape the psychological contracts of professional employees:doctors'responses to perceived breach[J].Journal of Organizational Behavior,2001(22):717 -741.

[11]O'Donohue W,Nelson L.Let's be professional about this:ideology and the psychological contracts of registered nurses[J].Journal of Nursing Management,2007(15):547 -555.

[12]于斌,王勃琳.企业高层次技术人才理念型心理契约对其行为的影响机理研究[J].科学学与科学技术管理,2012,33(2):176-180.

[13]Thomas H D C,Anderson N.Changes in newcomers'psychological contracts during organizational socialization:a study of recruits entering the British Army[J].Journal of Organizational Behavior,1998(19):745 - 767.

[14]Schalk R,Roe R E.Towards a dynamic model of the psychological contract[J].Journal for the Theory of Social Behaviour,2007(37):167 -182.

[15]储小平,李怀祖.信任与家族企业的成长[J].管理世界,2003(6):98-104.

[16]Sharma P,Chrisman J J,Chua J H.Succession planning as planned behavior:some empirical results[J].Family Business Review,2003,16(1):1 -15.

[17]Berrone P,Cruz C,Gomez-Mejia L R.Socioemotional wealth in family firms:theoretical dimensions,assessment approaches,and agenda for future research[J].Family Business Review,2012,25(3):258 -279.