浅谈高中化学创新实验设计

2013-11-13徐明波吕洪杰

徐明波,吕洪杰

(1.湖北师范学院 化学与环境工程学院,湖北 黄石 435002;2.湖北省十堰市东风高级中学,湖北 十堰 442008)

化学是一门以实验为基础的学科,化学实验在化学学科的教学中起到不可替代的作用。新教材在实验设置、实验内容、实验数量以及实验形式等方面与之前相比都有了很大的改变,实验教学也应随着新课程的实施进行相应的改革和创新。

1 实验改进和创新的原则

总的来讲,实验改进和创新要遵循科学性、简约性、直观性、安全性、环保性和创新性等原则。在对实验的设计过程中,我们既要注意其合理性和可行性,还要注意实验现象的明显程度。

1.1 科学性原则

实验原理准确无误,实验方案设计科学,实验装置设计合理,从实验现象到本质的推理科学严密,实验操作要符合要求,实验设计所蕴含的功能可切实达到本实验设计的目标,这是改进实验成功的主要标志。

1.2 安全性原则

安全大于一切,所以在设计实验时要能预见可能出现的危险,并有相应的防范措施。若危险确实无法避免,可以考虑改用其它的形式来呈现。

1.3 可行性原则

即所设计的实验在实验室或实际生活中确实可行,具有可操作性,而不是设计者的凭空想象。

1.4 简约性原则

实验所需仪器和药品为实验室常见或生活中易得的,装置简洁、流畅、操作方便、实验耗时短,这是改进实验成功的标志。

1.5 规范性原则

实验操作规范,能达到教育的目的。

1.6 绿色化原则

实验方案环保,无有毒气体泄漏和污染,保证师生的身心健康。

1.7 直观性原则

实验现象要明显,便于观察,有趣味性,这是改进实验具有生命力的保障。

1.8 创新性原则

实验设计思路、实验功能、实验方法、实验材料、实验装置等有所突破和创新。

2 实验创新和改进的角度

在长期的教学中,通过不断的思考和摸索,可以对教材中的部分实验进行改进,这里以在教学过程中设计的《氨气的制取和性质实验的改进》为例进行说明。

2.1 对实验装置的改进和创新

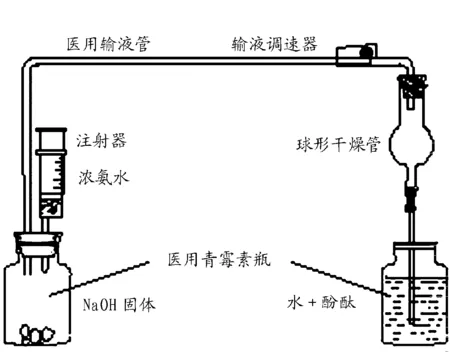

氨气的制取与性质是高中化学一个重要知识点。教材使用了三个演示实验分别介绍了氨气的制取和性质,但存在以下缺陷:1)制取NH3实验的准备工作复杂,实验耗时长;2)预先准备好的NH3容易泄漏,导致喷泉实验效果不理想;3)NH3暴露在空气中,污染环境,不符合绿色化学的理念。针对以上问题,特对本实验进行了以下改进,以实现NH3的制备、收集和物理、化学性质验证实验的一体化(装置如图1)。

图1 NH3的制备与性质验证实验装置

改进后的实验装置由两部分组成,左边是NH3的制备装置,右边的球形干燥管是NH3的收集装置(同时作为NH3溶于水时的防倒吸装置),干燥管下面的青霉素瓶更是一个多用途的装置,既可通过滴有酚酞的水是否变红的现象来检验NH3是否收集满,也可作为NH3的尾气处理装置,还可为喷泉实验提供足够的水源。

实验原理:采用浓氨水和固体NaOH为原料来制取NH3,再用向下排空气法将NH3收集在球形干燥管中。当NH3收集满后关闭止水夹(输液管上的调速器),NH3通过下端导管直接与水接触,溶于水使得导管中的压强减小,产生压力差,青霉素瓶内的溶液被倒吸进入导管中,在球形干燥管中产生喷泉现象。

操作步骤:首先检查装置的气密性,往外拉动注射器的活塞,可以看到右端玻璃导管内液面上升,且停止拉动注射器时液面不下降,说明气密性良好。然后向装置中注入浓氨水,可以看到两边的青霉素瓶中都产生大量气泡,同时滴有酚酞的水溶液慢慢变红,说明NH3已收集满,此时整个装置中已经充满了NH3,且NH3通过导管直接与水接触(此时未出现喷泉现象是因为左边有较大的氨气气流过来)。关闭止水夹,可观察到青霉素瓶中的溶液快速地进入导管,并在干燥管中产生了美丽的喷泉现象,可以说是“自动引发”而形成的。接着利用左边青霉素瓶中剩余的氨气来进行NH3与氯化氢的反应,用注射器向瓶内挤入少许浓盐酸,看到青霉素瓶内产生大量白烟。最后还可以利用注射器中剩余的浓盐酸来吸收多余的NH3.

此装置改进后把教材中的三个实验合而为一,装置简洁、流畅,操作轻松便捷,现象明显,课堂耗时短(这套实验可在一分钟内完成)。

2.2 对实验药品的选定和创新

教材中氨气的制取采用的是氯化铵固体和氢氧化钙受热反应,这个实验虽然容易完成,但试管的破损率较高,后经反复实验,查找资料,找到了原因:用氯化铵固体和氢氧化钙受热反应制取氨气时生成的氯化钙在试管中冷却时,氯化钙迅速吸收周围的水分,形成溶液并放热,恒温在28℃左右,若环境温度低于28℃时(在冬季我国大部分地区平均温度都低于这个值)离它较远的玻璃温度继续下降,在较小的范围内产生较大的温差,由于玻璃的膨胀系数较大,脆性又强,因而使玻璃试管在加热的部位出现裂纹式破损,造成浪费。故我在设计时选用了浓氨水和固体氢氧化钠为原料,放出气体的速度较快,且不需要加热,又避免了试管的破损,为学校节约了实验经费。

2.3 对实验方法的改进和创新

教材中的喷泉实验在实验开始时要先挤压右边的胶头滴管,使胶头滴管中的水进入烧瓶中,使烧瓶中的部分氨气溶于水,导致烧瓶中的压强减小,产生压强差, 再打开左边的止水夹,以引发喷泉。这样操作起来比较麻烦。本实验在设计时考虑到氨气是极易溶于水的,若将氨气直接通入水中很容易形成倒吸,故将氨气的收集装置和喷泉的引发装置合二为一,使氨气直接与水接触,自动引发喷泉。

另外教材中对于氨气和氯化氢的反应采用的方法是用两支玻璃棒直接蘸取浓氨水和浓盐酸并相互靠近,这样操作观察到的现象并不是很明显,且挥发的气体扩散到空气中产生污染,不符合绿色化学的理念。所以我在设计时把反映环境改为在封闭的青霉素瓶内进行,避免了污染,并利用浓盐酸来中和产生的氨气和多余的氯化氢,很好地解决了尾气处理的问题。

2.4 对实验仪器的改进和创新

本实验中利用废弃的青霉素瓶替代了反应装置,用医用注射器替代胶头滴管,用输液管替代导气管,这些替代品既物美价廉,又简单易得,为探究式教学提供了方便,为学生的综合实践活动开辟了新天地。但在设计时也要考虑度的问题,如学生在做实验时若注射器太多是否安全等。

2.5 对仪器再利用的改进和创新

球形干燥管在化学实验中多用于气体的干燥,一旦破损多数人直接将其丢弃,比较可惜,本实验中则采用下端破损的球形干燥管经简单的加工后用于氨气的收集和喷泉实验的产生装置,实现了废物再利用。再比如滴定管一般用于酸碱中和滴定中,其一大优点就是液体的流速好控制,可快可慢。而在乙炔的制取实验中,由于碳化钙和水反应比较剧烈,故加水的速度一定要慢,这个时候若改用滴定管来加水,可实现一滴一滴的加入,非常方便,操作也很简单。

化学实验教学是培养和发展学生的创新思维、创新精神、创新能力的有效途径。学生是学习的主体,培养学生的创新能力,创新思维,养成良好的科学习惯和学习正确的科学方法等, 是化学实验教学改革和创新的本质目的,在教学中,以实验为载体,充分发挥学生的潜能,促进实验教学从以知识为本向以学生发展为本的转变,达到提高学生整体素质的目的,这才是化学实验教学改革和创新的要义所在。

参考文献:

[1]盖立春.化学实验呈现方式的含义、类型和功能[J].化学教育,2008,(1):60~62.

[2]九年义务教育化学课程标准实验教科书[M].北京:人民教育出版社,2001.