医疗器械行业现状与发展前景

2013-11-13周忠喜

周忠喜 高 原

(沈阳药科大学 医疗器械学院,辽宁 沈阳 110024)

1 我国医疗器械行业基本情况

医疗器械行业是知识密集、资金密集、多学科交叉、竞争挑战激烈的高科技产业,它是一个国家制造业和高科技尖端水平的标志之一,医疗器械是现代临床诊断、治疗、疾病防控、公共卫生和健康保障体系中最为重要的基础装备,是医院的物质基础。医疗器械行业是当今全球科技发展最活跃的领域之一,是继IT和生物医药之后,又一引人关注的投资领域,是关系到民生的健康产业,是快速发展的朝阳产业。

1.1 医疗器械产业特征

医疗器械是与人们生活密切,生命安全息息相关的特殊产品,为了保证其产品的安全性、有效性,国家对医疗器械实行专项审批,并由政府药品监督管理部门统一管理,生产实行许可制度。行业的监管比较严,生产企业应具有生产许可证、经营企业也应具有药监局核发的许可证;产品上市需要经过审批:必须取得产品注册证;产品的注册周期比较长,通常1-3年,需要经过产品检测、临床试验、技术审评等阶段;一些高风险的产品注册证非常难取得:如人工关节、心脏起搏器、药物支架、心脏瓣膜等;专业性非常强,但规模产量却较小。

产品多样化全球有三万多生产厂家,八万多种产品。我国可生产47个大门类,3500多个品种,12000余种规格。技术复杂程度高,技术涵盖声、光、电、机械、半导体、软件、网络等学科,而且需要强大的技术集成能力。产品风险性高,医疗器械行业技术、产品升级较快,产品研发、使用存在着一定的风险。

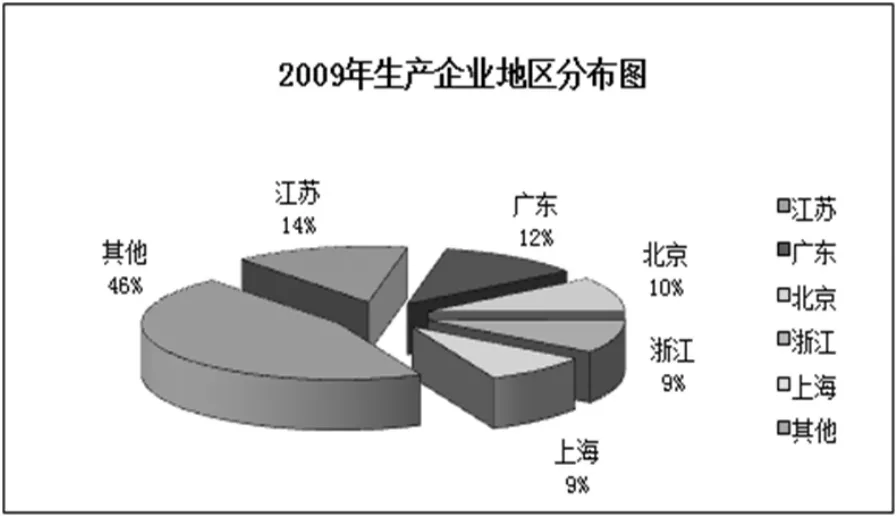

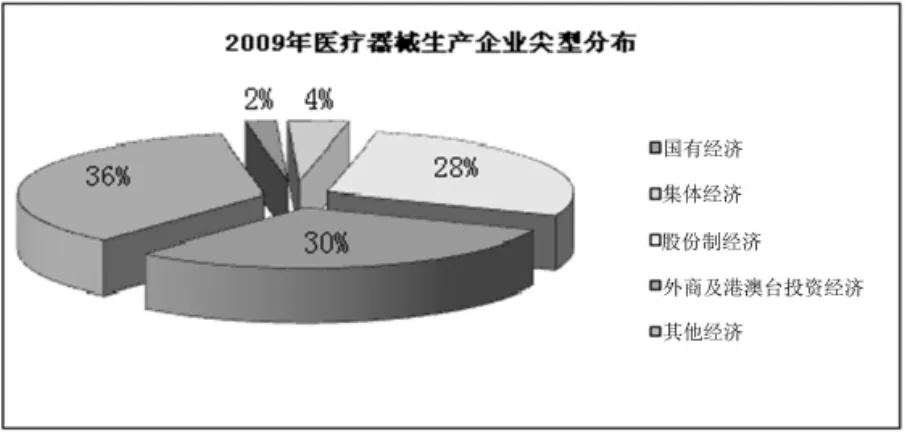

1.2 行业生产企业情况

截至2011年11月底,全国共有医疗器械生产企业15638家,其中一类5034家,二类8132家,三类2472家,国家及省级重点监管企业近1863家。

1.3 行业生产总值

2011年中国医疗器械行业生产总值估算达到了3200亿元,产值超过亿元的企业只有300多家,半数是合资或独自企业。最大的国内生产企业是深圳迈瑞公司。生产企业直接从业人数约为50万人。

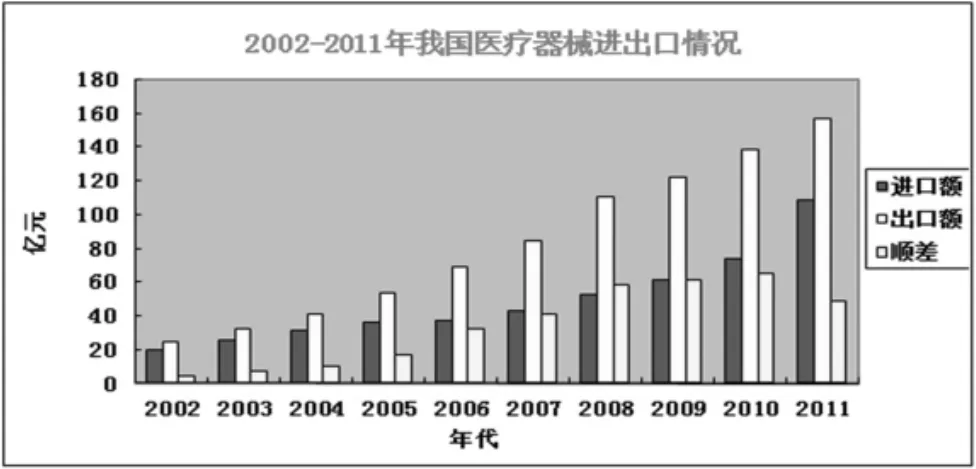

1.4 我国医疗器械出口主要产品情况

2011年,中国医疗器械进出口贸易发展势头继续保持良好态势,全年进出口总额达265.98亿美元,其中,出口额为157.11亿美元,进口额为108.87亿美元,贸易顺差额达48.24亿美元。

医疗器械出口总额约占国内工业产值的近30%,中国医疗器械产业属于外向型产业。2011年,进口额超过1亿美元的产品主要有彩色超声波诊断仪、X射线断层检查仪、导管、插管类产品、核磁共振成像装置、内窥镜、医用直线加速器、X射线管、肾脏透析设备、人工关节和诊断试剂等。

从进口地域看,2011年,我国医疗器械产品主要进口地域为欧洲、美国和日本,在同期我国医疗器械进口额中占比分别为36%、30%和24%,合计达90%。

2 我国医疗器械行业的一些特点

门类齐全,制造、加工能力强,市场自我支持能力强,人口众多,市场发展潜力巨大。我国医疗器械高端产品依赖进口,低端产品恶性竞争,从全球产业规模看来看,我国医疗器械企业依然偏小,企业规模小,产业集中度较低,缺乏大型有影响力的行业龙头企业,产品国际竞争力较差。

目前,我国境内的高端医疗器械,如PET/CT、MRI、CT、彩超、心脏起搏器、人工关节、药物支架等主要依靠进口。据统计我国三甲医院80%以上的医疗设备来源于进口,国内企业只能生产中低端的产品,产品仍以仿制产品为主,关键零部件依赖进口。

出口仍以技术含量较低的中低端产品为主,并且在低端产品形成恶性竞争,如一次性注射器、普通拍片机、黑白超等,制约了行业的进一步提升。从全球产业规模看来看,我国医疗器械企业依然偏小。

我国医疗器械企业年平均销售额仅为2000万。年销售额1亿元以上的生产企业仅300余家,其中外资、合资企业占到半数以上。内资生产企业中,深圳迈瑞公司排在首位,年销售收入约为57亿元(2011年)。绝大多数企业生产技术水平偏低,销售能力不足,产业急需整合。

我国虽然医疗器械生产企业众多,但是较大规模、具有较强的技术创新和市场开发能力、具有较强国际竞争力的企业却很少。6000万以上的生产企业也仅有约1000家;销售收入在3000万元以下的生产企业约占2/3。

新医改政策给医疗器械行业带来的机会与挑战,市场前景广阔,近三年,国家对医疗器械产业的投入已经超过了原来四十多年的总和,如医保全覆盖、加强社区医疗及农村医疗卫生服务体系建设等;在“十二五”期间,国家将投入更多的资金,支持医疗器械技术水平提高和产品创新研发。

医疗体制改革强制终结以药养医体制,使得医院的利润点正逐渐向治疗(医生结合器械)转移,这为医疗器械行业投资提供了空前的机遇。行业投资越来越多,迎来难得发展机遇,市场每年以15%-20%的速度高速增长,国家加大了对基层医疗机构的投入。

由于我国医疗器械市场竞争能力不足,我国的医疗器械研发力量远远不能满足医疗器械产业发展的需求。目前,我国医疗器械产品只占国内医疗器械市场年容量的50%~60%,进口产品大量占据国内市场。相关调查报告显示,目前我国药品与器械人均消费比例仅为10:1,而目前发达国家人均医药卫生消费药品和器械的比例已达到1:1。我国医疗器械行业存在的问题,主要是研发能力不足、创新能力薄弱、研究设备和基础条件差、研发投入不足、科技成果转化能力薄弱。

进口设备开发利用率低,由于我国对于临床工程没有规范的立法和认证制度,而且一些医院为了提高声誉和收益,盲目攀比,超前配置各种大型医疗设备,造成设备使用率低、资源浪费。目前各大医院普遍存在着仪器设备引进购置与应用开发、效益评估脱节的情况。我国三甲医院的医疗设备是全球最先进的,但管理却很不到位。诸如CT等仪器的功能开发率只达到30%,资源严重浪费。由于医生对医疗设备的认识跟不上医疗设备更新的速度,仪器一旦出现故障,医生无法做出判断,只能依靠厂商维修,这通常需要花费很长的周期,也大大缩短了仪器的使用寿命。

高端市场为国外厂商占据,我国医疗器械行业虽然基础差、底子薄,但近年来发展很快,年增长率达到13%~15%。经过多年的努力,一些高精尖产品也逐步国际化,并拥有专利,比如CT、MRI超声治疗仪、带药冠脉支架等。我国医疗器械产业力量逐年增强,形成了几个产业聚集区,涌现出一批高成长性企业,具有自主知识产权的产品日益增多,其中部分产品已进入包括欧美在内的国际市场,产业发展整体势头良好。但我国医疗器械出口仍以技术含量较低的中小型产品为主,高端医疗设备的市场大多是飞利浦、通用电气和西门子3家巨头的产品。国内绝大多数企业,除了迈瑞等少数几家,都因技术不足、稳定性欠佳而几乎无望涉足这个领域。我国正在逐步成为生产医疗器械的大国,如何成为生产制造医疗器械强国应该提到议事日程上来。国内企业应掌握关键技术,提高核心竞争力,既要面向国内的医疗器械市场,也要面向国际医疗器械市场,要敢于向欧洲、美国、日本等市场冲击。对内,以高标准要求企业自身;对外,以高质量高水平的产品满足多层次的市场需求。

3 全球医疗器械行业基本情况

全球医疗器械产业增长迅速,正在成长为世界经济的支柱性产业。根据行业协会的测算,2009年全球医疗器械产品市场已达3500亿美元,并可保持7%以上的年增长率持续增长。与此同时,医疗器械产品的国际贸易额每年以25%的速度增长,销售利润率达15-25%,产品附加值高,成为当今世界经济发展最快、贸易往来最为活跃的工业门类之一。

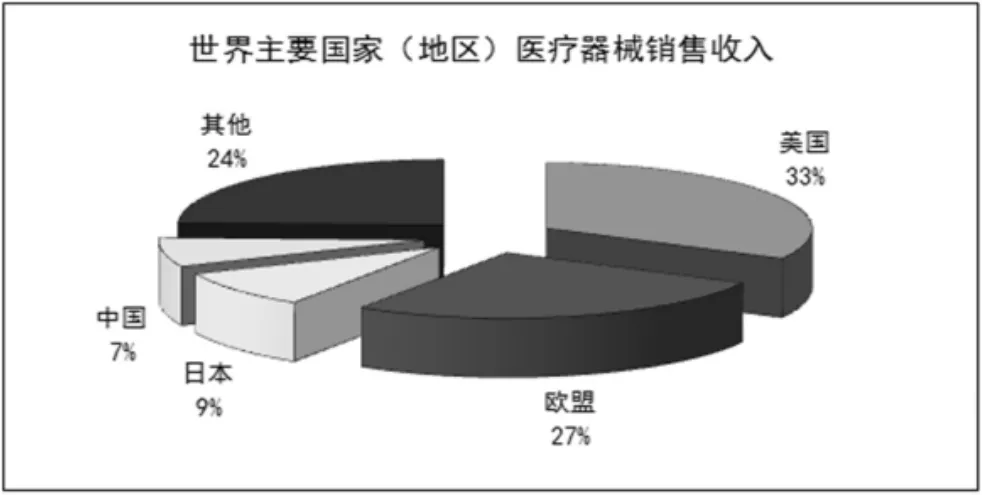

在全球医疗器械市场中,美国、欧盟、日本占具主导。。亚洲已成为最具发展潜力的市场,中国、印度、巴西则成为国际医疗器械市场上的“后起之秀”。美欧等发达国家医疗器械市场增长4%-5%,新兴市场增长迅速,中国平均18%,印度14%,巴西增长16%。

2009-2010年度排名前10位的大企业年销售额已超过1200亿美元,占全球市场份额的30%以上。其余不到70%的医疗器械市场份额则为世界其它国家和地区的众多中小公司所分享。

4 医疗器械的使用状况

2010年,我国有三级医院1233所,其中三级甲等医院765所,三级乙等医院317所,三级丙等医院15所。

2010年,我国有二级医院6523所,其中其中二级甲等医院3611所,二级乙等医院2098所,二级丙等医院81所。

大型医疗设备的配置许可,在中国大型医用设备管理品目分为甲、乙两类,实施配置许可。卫生部、国家发展改革委负责编制甲类大型医用设备配置规划,确定全国规划控制数和各省(自治区、直辖市)规划配置数量,并向社会公布。

甲类(国务院卫生行政部门管理)PET—CT、γ刀、医用电子回旋加速治疗系统(MM50质子治疗系统、其它未列入管理品目、区域内首次配置的单价在500万元以上的医用设备。(赛博刀、脑磁图、达芬奇机器人)

乙类 (省级卫生行政部门管理)X线电子计算机断层扫描装置(CT)、医用磁共振成像设备(MRI)、800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA)、单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT)、医用电子直线加速器(LA)。

CT机,截至2008年年底,我国县级以上医院CT机保有量达6800多台。其中90%左右为国外品派,国产品牌仅占10%的份额。

目前我国三级医院基本上都配备了CT机,有的甚至配备了2-4台,而国内二级医院也有38%配备了CT机。

美国GE公司在我国成立的独资公司——通用电气(中国)医疗集团在中国境内的CT机年产量已达10000台,占该公司CT机总产量的1/3,约占我国CT机市场一半份额。

MRI,截至2008年年底,我国县级以上医院MRI保有量达1800多台,其中70%左右为国外品牌,国产品牌仅占30%的份额。

PET-CT,截止到2010年6月,全国医院共有PET、PET/CT系统142台,其中PET系统14台,PET/CT系统128台。

伽马刀,到2009年,中国医疗机构装备了209台伽马刀,主要分布在总后系统的医院,取得卫生部配置许可证的伽马刀也就60台。进口的18台伽玛刀全部拿到证,国产的191台只有36台拿到配置证。

医疗设备,急救设备(麻醉机、呼吸机、除颤器)、B超、数字化X线设备、监护及心电设备、检验设备(生化、免疫等)、治疗设备(激光、电刀、微波、红外等)、血液及治疗设备(透析机、血液回收机)、内窥镜(硬镜、软镜)。

高值医用耗材,骨科(关节、脊柱、创伤)、介入产品(起搏器、支架、电生理导管等)心脏瓣膜。

中低值医用值耗材,透析器、护理耗材(导丝、导管、输液接头、留置针)、麻醉耗材(麻醉包、镇痛泵等)、诊断试剂(生化、免疫)、输液器、输血器、注射器、透析导管等、敷料、纱布、手术服、医用手套等。

家庭用医疗设备;血糖仪、电子血压计、电子温度计、制氧机、轮椅、诊断试纸(早早孕等)。

5 医疗器械行业发展方向

市场潜力巨大,需求将持续增长,经济发展加速带动医疗服务需求升级,经济快速发展,导致健康服务需求的整体增加。医疗服务市场的逐步开放,使国内外资本投资中国医疗服务产业的速度加快,从而直接导致医疗器械市场需求的增加。随着人民生活水平不断提高,医疗器械的选用会越来越先进,在发达国家,医疗设备与器械产业和制药业的产值大体相当。而在我国,前者产值只是后者的1/5,这种比例的严重失调预示着医疗设备与器械产业在我国还有巨大的发展空间。

一是我国大部分医院,尤其是一些中小型医院的医疗器械多购买于80年代,设备陈旧,使用不便,急待更新;二是随着高新科技不断被医疗器械采用,使医疗器械的适用范围不断扩大,在灵敏度、微量分析以及诊断治疗等方面的特异性和有效率,也得到大大提高;三是改善经济欠发达地区现有的落后医疗卫生条件,也必将促进医疗器械消费需求的增加。

国内政策的有利因素将会促进医院对医疗器械需求的增加。国家近期对用药收费加以限制,特别是降低药品价格和到定点药店购药。减少了医院药品销售的利润。而这些曾占医院收入50%—60%的收益一旦下降,所出现的利润空间必须需要其它方面的收入来填补。在这种情况下医院自然要通过医疗器械进行诊断和治疗来保证收入的增加,特别是质量好、多功能的治疗性医疗器械的需求就更为迫切。因此医疗器械在一段时间内收入为医院消费的热点。

近些年来康复保健器械的需求增加,由于人口的逐步老龄化,人民生活日益富裕,人们越来越重视保健,并愿意购买康复器械,家用保健器的销售量大幅度增长,医院和各级诊所也都普遍购置物理治疗仪器,以使病人早日康复。

信息化趋势引发医疗器械需求增长,随着计算机和网络技术的发展,医疗领域的信息化和网络化是今后医疗管理的发展趋势,这个趋势会引发对影像化、数字化等高、精、尖医疗设备的需求增长。医院信息系统的普遍建立,又使得医院有了进一步建立以医学影像存档与通信系统为核心的临床信息系统的要求,占全部医疗信息90%以上的医疗影像信息的处理,更是今后医院信息化的核心所在。医院信息化趋势给医疗器械生产企业带来了巨大的市场空间。据推算,全国PACS市场的总需求达211.7亿元,如果考虑到由PACS衍生出的高档影像设备以及其他一些附属设备市场,PACS的市场容量将达到300亿元以上。

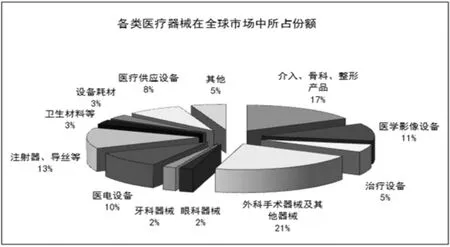

行业投资的热点,植(介)入材料和人工器官,体外诊断设备及试剂,医学影像设备,治疗类设备,IT相关技术

其他受关注的投资热点,器械-药品复合产品,保健、康复产品,新的流通销售模式企业,医疗器械电子商务,医疗器械服务型企业。

6 医疗器械行业对人才的需求

我国医疗器械科研机构约30多家,中科院约10家,从事医疗器械行业人数约160000人,技术人员占5%左右。我国培养医疗器械械领域专门人才的院校较少,各院校根据自己的优势,从不同的学科方向,不同的专业角度加强对生物医学工程人才的培养,或偏重于生命科学,或偏重于生物信号处理,或偏重于临床工程技术,但大都集中于医疗器械、仪器设备的研究开发和使用维修管理方面。医疗器械行业应重视人才的培养,应适应行业快速发展和产业结构优化升级的需要,培养一批医疗器械研发和生产人员。医疗器械行业对人才的需求有以下几方面。

高端医疗器械研发人员,如放射治疗、医学影像、骨科植入物、介入器材、医学检验、药械组合等领域的研发人员。

科研成果转化,医疗器械产品的生产、使用维修、安装、调试经营管理技术人员。

医疗器械法规事务人员,如产品注册、临床试验、法规监管等方面的人员,即要熟悉国内SFDA认证,也要熟悉欧盟CE认证、美国FDA认证,以及其他国家市场认证。

政府事务沟通人员,与发改委(产品定价、招标价格),卫生部(招投标、使用)药监(产品注册、监管)、科技部(新产品研发)、社保中心、商务部等沟通人员。

医疗器械质量体系管理人员,熟悉ISO13485、ISO9001、医疗器械GMP等质量体系管理、运作的人员。

医疗器械专业营销人员,熟悉产品知识、了解临床应用情况、掌握招投标和营销渠道信息。

[1]医疗器械监督管理[M].北京:人民卫生出版社,2011,8.