海域承载力研究进展

2013-11-12王其翔刘洪军赵文溪刘梦侠

周 健,王其翔, 刘洪军, 赵文溪, 刘梦侠

(山东省海水养殖研究所,山东 青岛 266002)

承载力(Carrying Capacity)原为工程地质领域中的一个力学概念,指物体在不产生任何破坏时所能承受的最大负荷,20世纪初这一概念被逐渐引入至人口统计学,种群生态学等领域,主要是指在一定条件下,一定区域范围可以容纳的最大人口(或种群)的数量[1]。承载力理论内涵的起源甚至可追溯至Malthus在1798年提出的需求供应失衡理论[2],其后历经两百多年时间的发展,经过从种群承载力—资源承载力—环境承载力—生态承载力的演进过程,现已成为了人类可持续发展度量和管理的重要依据[3],并在陆地区域环境系统内得到了广泛的应用[4-7]。

近年来,由于海洋资源掠夺性开发与沿海环境污染等问题不断加剧,海洋生态系统结构日益遭受破坏,为促进海洋经济可持续发展,迫切需要开展涉海承载力的相关研究工作。狄乾斌等是国内较早开展涉海承载力研究的学者,并提出“海域承载力”的概念,即一定时期内,以海洋资源的可持续利用、海洋生态环境的不被破坏为原则,在符合现阶段社会文化准则的物质生活水平下,通过海洋的自我调节、自我维持,海洋能够支持人口、环境和经济协调发展的能力或限度[8]。韩立民等则直接指出海域承载力的实质为海洋对人类活动的最大支持程度[9]。目前,国内有关海域承载力研究报道逐渐增多,依据具体研究对象主要分为海洋生态环境承载力、海岸带承载力、海水养殖承载力三个方面,见表1。本文在对这三种海域承载力报道系统总结的基础上,提出海域承载力研究当前面临的挑战和未来的研究趋势,以期为推进承载力理论在我国海洋科学的研究水平提供参考。

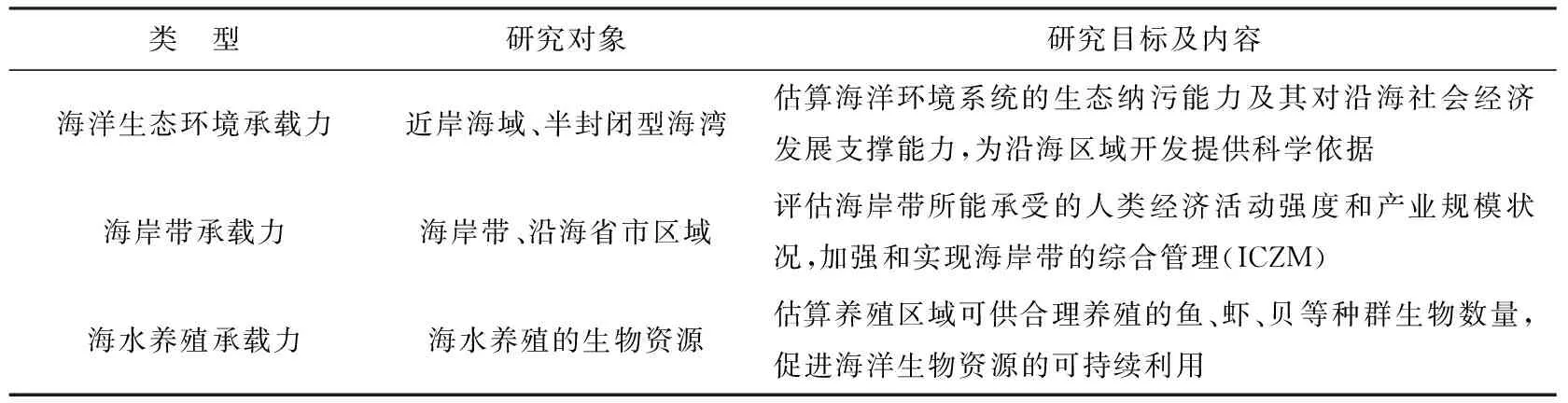

表1 海域承载力的分类Table 1 Classification of carrying capacity of marine region

1 海洋生态环境承载力

事实上,海洋生态环境承载力(Marine Ecological Environment Carrying Capacity)是从海洋环境容量(Marine Environment Capacity)的基础上演化发展而来的。1953年,新泻发生的水俣病事件震惊了全世界,日本政府随即开展了对濑户内海的治理和管理工作,学者们也提出了“环境容量”的概念,并对海湾内污染物排放总量进行了研究和讨论[10]。1986年,联合国海洋污染专家小组(GESAMP)将“环境容量”正式定义为“环境容量为环境的特性,即在不造成环境不可承受的影响前提下,环境所能容纳某污染物的能力(a property of the environment and can be defined as its ability to accommodate a particular activity or rate of activity without unacceptable impact)”,并提出了包括污染输入,输出和悬浮物输出等三个过程的箱式估算模型[11]。后来,世界各地的学者们不断对箱式模型进行改进,逐渐将人为或其它要素考虑进去,相继发展为数学规划模型、模糊线性规划方法和动力水质模型,并在全球范围内对海湾的COD、活性磷酸盐、无机氮等的环境容量进行了估算[12-17],为海湾环境的治理和规划提供了重要的科学依据。由上述定义及模型可见,环境容量研究以估算特定海湾的最大排污量为目标,侧重分析海湾环境的空间容纳功能。

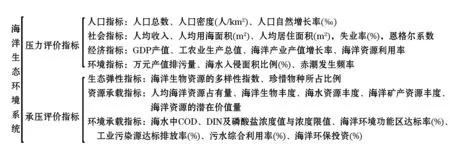

近年来,随着可持续发展观念的深入人心,部分学者开始借鉴国内外区域承载力研究思路与方法,将海洋环境视作滨海区域生态系统的子系统,在分析海湾的环境纳污能力的基础上,增加考虑资源供给、社会服务、生态调节等功能,综合评估其支撑沿海地区发展的最大支撑能力。基于资源供给和环境纳污角度,苗立娟等率先提出了“海洋生态环境承载力”的概念,将其定义为“在满足一定生活水平和环境质量要求下,在不超出海洋生态系统弹性限度条件下,海洋资源、环境子系统的最大供给与纳污能力,以及对沿海社会经济发展规模及相应人口数量的最大支撑能力”,并初步构建了近海海洋生态环境承载力的评价体系[18](图1)。刘容子等在极大丰富苗立娟所建评价指标体系的基础上,明确融入生态系统服务功能价值的探讨,系统地建立了资源-生态-环境-经济复合的海洋承载力评价体系(以下称“复合评价体系”),并以渤海为研究区域,提出了合理利用渤海资源环境承载力的框架方案,开拓了海洋环境承载力研究新局面[19]。

在实证研究中,学者们多根据掌握的数据资料等情况对“复合评价体系”作出修改和补充,构建了适合的海洋环境承载力评价体系,并采用模糊综合评判的方法来完成对研究区域承载力的评估。邓观明等、李志伟等、曹可等都引入了社会经济学影响因素如恩格尔系数、科技发展状况等,作为承压部分进一步完善了“复合评价体系”,分别对宁波、河北和辽宁的海洋生态环境承载力状况进行估算和评价[20-22]。石洪华等在对广西5个海湾进行了环境承载力的评估时,增加了对海洋环境的气体调节、气候调节的功能考虑,并提出了“海湾环境承载力”的概念,将其定义为“在一定时期内,在保持海湾生态系统健康的条件下,海湾环境所能承受的人类活动的能力与为人类提供的环境福利之和”[23]。时至今日,海洋(湾)生态环境承载力的相关研究报道陆续增多,虽然在生态-环境-经济复合系统层面探讨海洋生态环境的研究已成共识,但恰恰由于复合系统的庞大复杂性、模糊性和影响因素的多样性,海洋环境承载力既未形成统一的概念界定,也未形成公认的指标体系和综合评价模型,海域环境承载力的研究尚处在起步探索阶段[24]。

图1 近海海洋生态环境承载力的评价体系Fig.1 The assessment index system of carrying capacity of marine ecological environment for coastal regions

2 海岸带承载力

自20世纪60年代以来,全球许多国家陆续开展海岸带综合管理的实践与探索,特别是在《21世纪议程》提出了“沿海和海洋环境综合管理和可持续发展”之后,协调海岸带区域综合承载力与经济社会可持续发展的关系,实施海岸带可持续发展战略是当今政府与社会各界关注的热点[25-27]。Shea等在13thBiennial Coastal Zone Conference上提出一种“基于产出模式”的效果评价框架,促进了海岸带可持续发展研究逐渐走向综合性和定量化[28]。此后,技术上凭借着3S(RS,GIS和GPS)等高新技术手段的日益发展和运用,海岸带可持续发展研究的科技水平得到了极大的提高,海岸带研究的范围和领域不断扩展,逐渐演变成为了多学科交叉、综合与集成的研究[29]。目前,海岸带可持续发展及评价研究越来越受到重视,从海岸带自然-社会-经济复合系统层面加强和实施海岸带综合管理(ICZM)已成为全球的普遍共识,并已在很多国家和地区积累了丰富和成功的实践经验[30-31]。

石纯、金建君等、李健等较早的在国内开展了海岸带可持续发展评价体系及方法模型的研究,主要采用层次分析法(AHP)构建了不同的评价体系,评价指标均涵盖了资源、经济、社会和环境的内容,分别对上海、辽宁、大连等沿海行政省市单元进行了初步的评价研究[32-34]。但是,这些评价指标体系中的某些指标数据(沿岸海域水质综合指数)往往难以搜集或者检测,且缺少综合反映海岸带地区环境、经济和社会发展状况和水平的指标参数,部分参数仍需要经定性分析得到。熊永柱率先提出了“海岸带环境承载力(Coastal Environmental Carrying Capacity)”的概念,即“一定时期内,海岸带地区环境系统在保持其正常功能的前提下所能承受的人类社会和经济活动强度的能力大小”,并创建了包含综合协调度、可持续性和可持续发展度3个指数的评价体系和概念模型[35]:

P=f(x1,x2,x3,…,xn)

(1)

式中,P为海岸带环境承载力;x为回归后的评价指标;n为回归后的评价指标个数,其中每一项指标基本都可以量化,且较易于获取,促进海岸带可持续发展状态评价研究向定量化的发展。张婧等[36]基于生态系统安全的角度构建了包含40个指标的海岸带评价指标体系,并分别采用综合指数法和模糊评价法对胶州湾海岸带10 a的生态安全状况进行了定量评价分析。郭晶等[37]以环境承载力综合指数为依据,利用BP神经网络对1995-2012年我国沿海地区环境承载力进行了评价和预测。

然而,由于目前将“海岸带”表述为“由海岸线向陆海两侧扩展一定宽度的带形区域,是海洋与陆地相互交接、相互作用的地带”,只是笼统的界定了大致边界,缺乏确切的范围划定,不同“海岸带承载力”研究间既在尺度上存在着很大的差异,可从小型滨海城镇到沿海城市,以至于拓展至整个大陆海岸[35-38]。此外,刘康等还指出由于“海岸带承载力”是涉及到多方面的综合概念,存在海岸带资源和环境的复杂性以及地域差异性,不同主体对“海岸带承载力”的评估研究往往带有主观性[39]。同海洋生态环境承载力相似,海岸带承载力研究也还未形成一个被广泛认可的方法体系,仍然需经过更多的实证分析才能不断完善。

3 海水养殖承载力

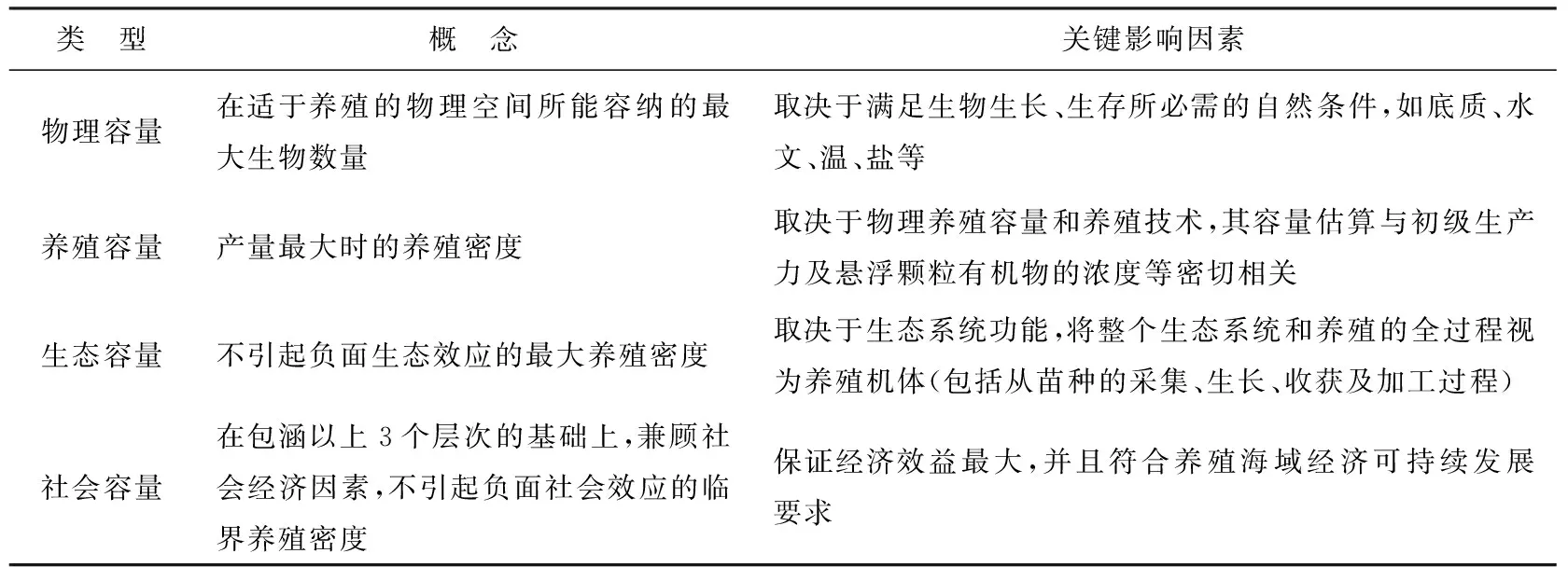

海水养殖承载力(Marine Aquaculture Carrying Capacity)主要指养殖海域取得最大产量的同时,对生长速率不产生负面影响的最大放养密度,相关研究大多针对浅海贝类、海水网箱养殖等进行,而且国内在引用时很少用“养殖承载力”的表述,基本都将其译为“养殖容量”。养殖容量的研究始于20世纪70年代末,日本学者率先发现贝类养殖量的大小与病害率和死亡率直接有关,Inglis将养殖的容纳量分为物理容量(physical carrying capacity)、养殖容量(production carrying capacity)、生态容量(ecological carrying capacity)和社会容量(social carrying capacity)[40],见表2。

表2 Inglis关于养殖容量的分类Table 2 The classification of aquaculture carrying capacity proposed by Inglis

我国海水养殖容量研究起步较晚,方建光等在国内率先以Chl-a为有机碳供应指标建立了养殖容量计算公式,对山东桑沟湾栉孔扇贝的养殖容量进行估算,其技术方法由于简单易用的特点得到了广泛的应用[41]。黄小平等以水体富营养化的限制因子N和P 的最高限制值作为控制值,利用数学模型(二维浅水潮波方程)模拟公湾海域环境对其网箱养殖容量的限制情况,推测公湾海域环境所能承受的网箱养殖容量规模约为6 500 个网箱[42]。董双林等将养殖系统分为自然营养型和人工营养型两类,认为对自然营养型可以从初级生产力和营养需求入手研究养殖容量[43]。事实上,养殖容量是诸多生态环境因子与养殖生物相互作用后达到的动态平衡,受营养水平、气候、水化学、水文、物理和生物等诸多因素影响。另外,养殖生物通过摄食控制浮游植物现存量的同时,还会促进浮游植物的生产力,正确确定估算养殖容量的关键因子,是正确估算养殖容量的关键。朱明远等、张学雷等根据养殖海区的供饵力和养殖扇贝的生长估计建立了贝藻混养生态模型,同时引入了人的活动对养殖对象的效应因素,为进一步引入社会经济模块,进行中长期效应的综合养殖容量研究奠定了基础[44-45]。尹晖等通过历史资料收集、现场调查、现场模拟实验、室内模拟实验等综合性方法研究了滤食性海水滩涂贝类养殖容量研究中涉及的主要过程,以浮游植物、浮游动物、养殖贝类、有机碎屑四个状态变量构建了乳山湾滩涂贝类养殖容量评估模型,并对乳山湾滩涂贝类养殖现状进行评估分析[46]。

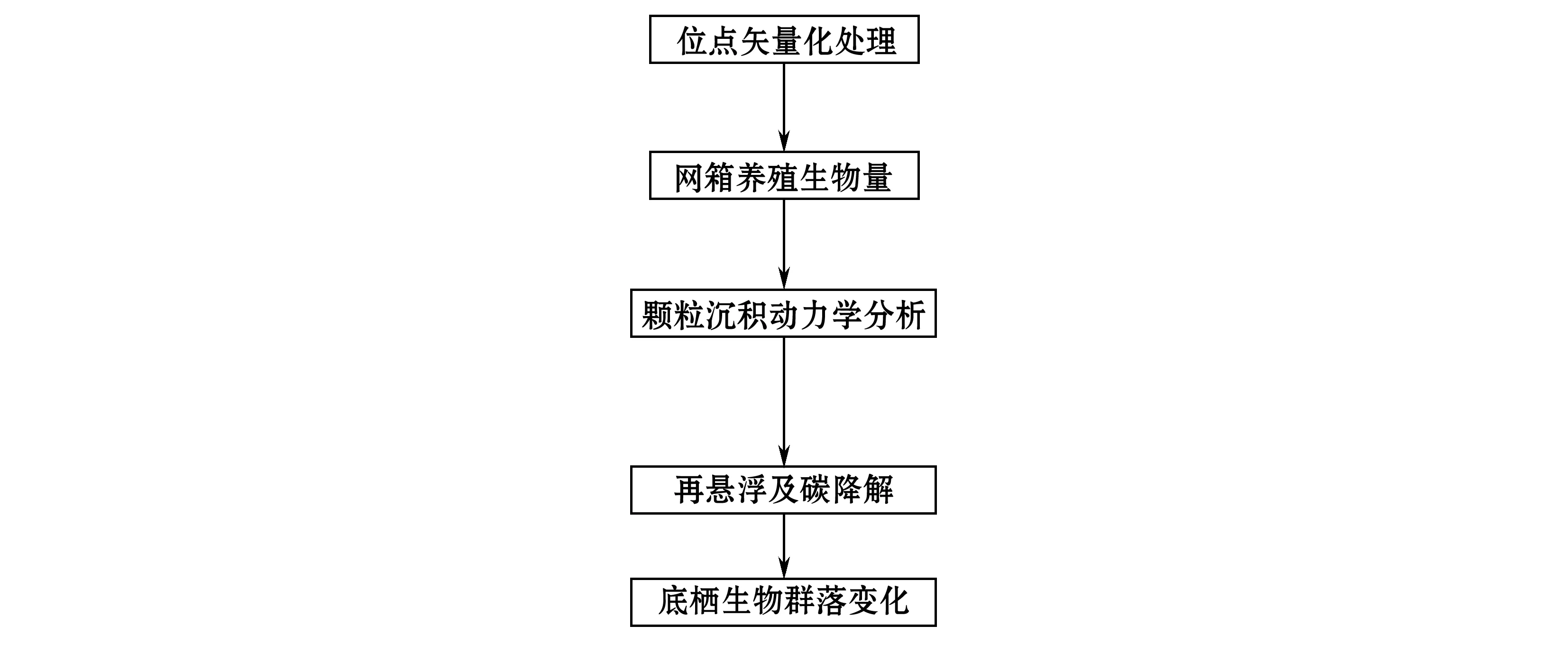

近年来,随着生态动力学和计算技术的发展,通过将物理、生物过程定量化,运用生态系统动力学模型进行养殖容纳量的研究成为了新的趋势。目前,国外学者广泛应用的模型方法主要有DEPOMOD(图2)和ECOPATH两种,前者根据颗粒物沉降轨迹依赖于水动力学的特性建立,主要用于预测鱼类、贝类的养殖水平对底栖生物群落结构的影响程度;后者是基于能量平衡(biomass-balance)原理直接构造生态结构,用线性齐次方程描述能量流动以及确定生态参数,在诸多水生生态系统研究中都得以广泛应用[47-49]。这两种生态动力学模型在估算养殖容量方面有着巨大的贡献,但依然存在技术缺陷,都是从部分生态要素出发,不足以全面反映生态系统的复杂性,需要对整个生态系统的机能进行深入的研究,才能使容纳量的评估模型更为完善[50]。近年来,Byron等人在综合养殖生态环境和社会经济发展的基础上,结合社会管理学理论,提出以海湾养殖资源量为主,兼顾环境、社会、经济总量的综合承载力,并以Narragansett海湾的牡蛎养殖承载力为例进行了相应的评估研究[51]。

图2 DEPOMOD模型简要示意图Fig.2 A brief schematic map of DEPOMOD model

4 分析与展望

时至今日,海洋环境承载力和海岸带承载力的研究大多在通过借鉴陆地区域承载力的空间状态模型基础上,结合近岸地区社会经济发展的特点,构建相应的评价指标体系,并以此来量化和评判研究海湾或海岸带地区的承载力状况。而海水养殖承载力起初属于资源承载力的范畴,随着承载力概念的整体发展,涵义越来越广泛,逐渐演变成了以生物资源为主的,可持续承载生物资源的生态容量、环境质量和社会、经济总量的综合生态承载力的研究[52]。综上可见,海域承载力的研究目前都已上升至综合生态承载力的层面,已成为了协调和决策区域海洋产业经济发展的理论基础。

海域承载力的研究视角多为“自然-社会-经济”复合巨系统,具体研究对象既涉及生物、水质、气候等自然生态因子,又涵盖生产、消费、服务等海洋经济生态过程,还包括设施、文化等滨海生态格局,再加之时空的变动性、体系的多层性以及评价的主观性决定了海域承载力研究的复杂性。目前,海域承载力的研究在获得越来越多认可的同时,其研究体系和内容却面临诸多困难和挑战。一方面,尽管海域承载力研究已明确了方向,但许多问题只能从理论上探讨,尤其是复合巨系统中许多机制的模糊性使得当前海域承载力的内涵更像一个发展的框架,需要继续补充和完善。另一方面,现今的研究方法还停留在单资源承载力或因子效应简单复合层面,且大多数方法仅针对结果和现象,缺乏对研究过程的深入探讨,已落后于海域承载力的任务需求。因此,进一步开拓生态系统的认知进程,提升分析和模拟研究的精度,开创更有效的、过程化的研究方法,成为了当前海域承载力研究最重大的挑战,直接影响到海域承载力的生命力和未来的发展。

参考文献:

[1] PRICE D. Carrying Capacity Reconsidered[J].Population and Environment, 1999, 21(1):5-27.

[2] MALTHUS T R. An essay on the principle of population[M]. London: Pickering, 1798.

[3] 张林波,李文华,刘孝富,等. 承载力理论的起源、发展与展望[J].生态学报,2009,29(2):878-888.

[4] 程国栋. 承载力概念的演变及西北水资源承载力的应用框架[J].冰川冻土,2002,4(4):361-367.

[5] NAM J, CHANG W, KANG D. Carrying capacity of an uninhabited island off the southwestern coast of Korea[J].Ecological Modelling,2010,221(17):2102-2107.

[6] RAJARAM T, DAS A. Screening for EIA in India: Enhancing effectiveness through ecological carrying capacity approach [J].Journal of Environmental Management, 2011, 92(1):140-148.

[7] 何仁伟,刘邵权,刘运伟. 基于系统动力学的中国西南岩溶区的水资源承载力——以贵州省毕节地区为例[J].地理科学,2011,31(11):1376-1382.

[8] 狄乾斌,韩增林,刘恺. 海域承载力研究的若干问题[J].地理与地理信息科学,2004,20(5):50-53.

[9] 韩立民, 栾秀芝. 海域承载力研究综述[J]. 海洋开发与管理, 2008, 25(9): 32-36.

[10] 张高立.环境管理:上册[M].北京:教育科学出版社,1999.

[11] IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution.Environmental Capacity:An approach to marine pollution prevention[R].UNEP: UNEP Regional Seas Reports and Studies, 1986.

[12] TEDESCHI S. Assessment of the environmental capacity of enclosed coastal sea[J]. Marine Pollution Bulletin,1991,23:449-455.

[13] MAHAJAN A U, CHALAPATIRAO C V ,GADKARI S K. Mathematical modeling-a tool for coastal water quality management[J].Water Science and Technology,1999,40(2):151-157.

[14] YAO Y J, YIN H L, LI S. The computation approach for water environmental capacity in tidal river network [J]. Journal of Hydrodynamics: Ser. B, 2006, 18(3): 273-277.

[15] 王长友,王修林,李克强,等. 东海陆扰海域铜、铅、锌、镉重金属排海通量及海洋环境容量估算[J].海洋学报,2010,32(4):62-76.

[16] 夏华永,李绪录,韩康. 大鹏湾环境容量研究Ⅰ:自净能力模拟分析[J].中国环境科学,2011,31(12):2031-2038.

[17] 夏华永, 李绪录, 韩康. 大鹏湾环境容量研究Ⅱ: 环境容量规划[J]. 中国环境科学, 2011, 31(12): 2039-2045.

[18] 苗丽娟,王玉广,张永华,等. 海洋生态环境承载力评价指标体系研究[J].海洋环境科学,2006,25(3):75-77.

[19] 刘容子,吴姗姗. 环渤海地区海洋资源对经济发展的承载力研究[M].北京:科学出版社,2009.

[20] 邓观明,马林,钟昌标.区域海域生态环境人文影响评价方法的构建及其应用——基于状态空间法的研究[J]. 海洋环境科学, 2009, 28(4): 442-448.

[21] 李志伟, 崔力拓. 河北省近海海域承载力评价研究[J]. 海洋湖沼通报, 2010,(4): 87-94.

[22] 曹可,吴佳璐,狄乾斌. 基于模糊综合评判的辽宁省海域承载力研究[J]. 海洋环境科学, 2012, 31(6): 838-842.

[23] 石洪华,王保栋,孙霞,等. 广西沿海重要海湾环境承载力评估[J].海洋环境科学,2012,31(1):62-66.

[24] 韩立民,罗青霞. 海域环境承载力的评价指标体系及评价方法初探估[J].海洋环境科学,2010,29(3):446-450.

[25] ANKERH T, NELLEMANN V, SVERDRUP-JENSEN S. Coastal zone management in Denmark: ways and means for further integration[J]. Ocean&Coastal Management, 2004, 47(9-10): 495-513.

[26] ZHOU L M, LU C Y. Study on strategic management plan for the second integrated coastal management (ICM) in Xiamen[J]. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 2006, 25(2): 303-308.

[27] 范学忠,袁琳,戴晓燕,等.海岸带综合管理及其研究进展[J].生态学报,2010, 30(10):2756-2675.

[28] SHEA E L. Our Shared Journey: Coastal Zone Management Past, Present and Future[C]∥Proceedings of the 13th Biennial Coastal Zone Conference, Baltimore. 2003: 13-17.

[29] 熊永柱.海岸带可持续发展研究评述[J].海洋地质动态,2010,26(2):13-18.

[30] MEINER A . Integrated maritime policy for the European Union - consolidating coastal and marine information to support maritime spatial planning[J]. Journal of Coastal Conservation, 2010, 14(1):1-11.

[31] GOURMELON F , ROBIN M , MAANAN M , et al. Geographic Information System for Integrated Coastal Zone Management in developing countries: cases studies in Mauritania, Cte d'Ivoire, Guinea-Bissau and Morocco[J]. Geomatic Solutions for Coastal Environments, 2010:347-360.

[32] 石纯.海岸带地区可持续发展调控管理模式的构建[D].上海:华东师范大学,2001.

[33] 金建君,恽才兴,巩彩兰.海岸带可持续发展及其指标体系研究——以辽宁省海岸带部分城市为例[J].海洋通报,2001,20(1):61-66.

[34] 李健.海岸带可持续发展理论及其评价研究[D].大连:大连理工大学,2005.

[35] 熊永柱.海岸带可持续发展评价模型及应用研究——以广东省为例[D].广州:中国科学院研究生院 (广州地球化学研究所),2007.

[36] 张婧,孙英兰. 海岸带生态系统安全评价及指标体系研究——以胶州湾为例[J]. 海洋环境科学,2010,29(6):930-934.

[37] 郭晶,何广顺,赵昕. 因子分析-BP 神经网络整合方法的沿海地区环境承载力预测[J].海洋环境科学,2011,30(5):707-710.

[38] 王启尧.海域承载力评价与经济临海布局优化研究[M].北京:海洋出版社,2011.

[39] 刘康,霍军.海岸带承载力影响因素与评估指标体系初探[J]. 中国海洋大学学报:社会科学版,2008,(4):8-11.

[40] INGLIS G J, HAYDEN B J, ROSS A H. An overview of factors affecting the carrying capacity of coastal embayment for mussel culture[R]. New Zealand: Ministry for the Environment, 2000.

[41] 方建光, 张爱君. 桑沟湾栉孔扇贝养殖容量的研究[J]. 海洋水产研究, 1996, 17(2): 18-31.

[42] 黄小平, 温伟英. 上川岛公湾海域环境对其网箱养殖容量限制的研究[J]. 热带海洋, 1998, 17(4): 57-64.

[43] 董双林,李德尚,潘克厚.论海水养殖的养殖容量[J].青岛海洋大学学报,1998,28(2):253-258.

[44] 朱明远,张学雷,汤庭耀.应用生态模型研究近海贝类养殖的可持续发展[J].海洋科学进展,2002,20(4):34-42.

[45] 张学雷. 滤食性贝类与环境间的相互影响及其养殖容量研究[D].青岛:中国海洋大学, 2003.

[46] 尹晖, 孙耀, 徐林梅, 等. 乳山湾滩涂贝类养殖容量的估算[J]. 水产学报, 2007, 31(5): 669-674.

[47] GRANT J, CRANFORD P, HARGRAVE B, et al. A model of aquaculture biodeposition for multiple estuaries and field validation at blue mussel (Mytilusedulis) culture sites in eastern Canada[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2005, 62(6): 1271-1285.

[48] WEISE A M, CROMNEY C J, CALLIER M D, et al. Shellfish-DEPOMOD: Modelling the biodeposition from suspended shellfish aquaculture and assessing benthic effects[J].Aquaculture,2009,288(3-4):239-253.

[49] JIANG W M, GIBBS M T. Predicting the carrying capacity of bivalve shellfish culture using a steady, linear food web model[J]. Aquaculture, 2005, 244(1-4):171-185.

[50] 张继红,方建光,王巍. 浅海养殖滤食性贝类生态容量的研究进展[J].中国水产科学,2009,16(4):626-632.

[51] BYRON C, LINK J, COSTA-PIERCE B, et al. Calculating ecological carrying capacity of shellfish aquaculture using mass-balance modeling: Narragansett Bay, Rhode Island [J]. Ecological Modelling, 2011, 222(10):1743-1755.

[52] 刘述锡, 崔金元. 长山群岛海域生物资源承载力评价指标体系研究[J]. 中国渔业经济, 2010,28(2): 86-91.