青藏铁路格尔木至拉萨段运营期生态环境影响后评价

2013-11-12步青松董贵奇何财松李德良

步青松,董贵奇,何财松,李德良

(1.中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所,北京 100081;2.青藏铁路公司,青海 西宁 810007)

当前,青藏铁路格尔木至拉萨段(简称:格拉段)已建成并投入运营满5 年。鉴于其沿线生态环境的敏感性和脆弱性,环保部在项目竣工环保验收意见(环验[2007]107 号)中明确要求适时开展环境影响后评价工作,青藏铁路格拉段也因此成为我国铁路行业第一个开展环境影响后评价的建设项目。作为环境影响评价体系的重要组成和必要补充[1],环境影响后评价是一种检验实际的环境影响和减缓措施的有效性、监督潜在的有损环境的活动和行为而进行的包括环境监测、审计和改进措施在内的环境研究和管理过程[2],能够为跟踪了解格拉段沿线生态环境变化发展趋势、建设运营产生的后续生态环境影响以及准确评估污染物达标排放、各项环保措施和管理体系的实际运行效果提供可能和帮助,更有助于保护格拉段沿线的高原生态环境,实现铁路交通绿色发展。

1 工程及环境概况

格拉段工程位于青藏高原腹地,跨越青海省海西州、玉树州和西藏自治区那曲地区和拉萨市。线路全长1 142 km,国铁Ⅰ级,内燃机车牵引,设车站58 座、桥梁676 座/159.7 km、隧道7 座/9050 m。

格拉段沿途经过海拔4 000 m 以上地段960 km,除南山口至昆仑山段、羊八井至拉萨段属坡降较大的河谷区外,其余地段均为高平原地貌。线路自北向南经过昆仑山、风火山、唐古拉山、头二九山等主要山系,跨越格尔木河、长江、扎加藏布、怒江、雅鲁藏布江等5 大水系。区域内分布有130 余种野生动物资源,其中国家Ⅰ、Ⅱ级保护动物有33 种,多属高原特有种。涉及温性荒漠、高寒草原、高寒草甸和温性草原4 个典型植被带,植物群系主要有红沙、五柱琵琶柴群系、山地河谷灌丛-水柏枝、紫花针茅高寒寒漠草原群系、小嵩草草甸群系、金露梅群系等。

2 评价方法及技术路线

2.1 评价方法

(1)现场调查法:坚持“以点为主、点段结合、反馈全线”的基本思路,采取资料收集、现场观测、植被样方等。(2)遥感解译法:解译2006-2011 年份卫星遥感数据(TM、SPOT4、ALOS 等),提取植被、水系、土地利用等地物信息。(3)数据分析法:基于统计学和预测学原理的常规数据处理分析方法,如数据统计、对比分析、最值比较、概率分析等。

2.2 技术路线

技术路线见图1。

图1 技术路线

3 评价结果

3.1 野生动物影响后评价

3.1.1 野生动物生存环境评价

格拉段运营5 年来,通过严格执行《青藏铁路运营期环境保护管理实施办法》,继续采取边坡植草绿化、水土流失防治、污水处理、固体废物收集等措施,基本恢复或消除了施工遗留的地表斑秃、植被破碎、生态切割等影响,人工迹地环境得到修复和优化,铁路工程与生态系统渐入融合,有效促使野生动物的栖息、觅食、迁移环境由施工期的混沌无序状态逐步过渡到运营当前的平衡有序状态,并将继续朝着优化、持续的方向发展。

3.1.2 野生动物通道效果评价[3]

格拉段工程设置野生动物通道在我国属首例,具有重要的示范作用。自工程建设以来,国内外科研单位和媒体舆论一直关注野生动物的迁移问题,并开展了长期大量的观测。

3.1.2.1 通道设置基本覆盖野生动物的活动范围

昆仑山口至沱沱河段是藏羚、藏野驴等野生动物的频繁活动区,而铁路沿线可供它们通过的桥梁、涵洞、隧道数量达到90 多处,合计50 km 之长,占该段铁路总长的19.3%,特别是在不冻泉—五道梁集中迁移区域,通道平均间距为2~3 km,为野生动物尽快适应铁路工程和局部环境变化创造了条件。

3.1.2.2 通道设置满足野生动物生存活动要求

从野生动物的迁移数量、停留时间等监测数据的前后对比结果来看,5 年来在藏羚、藏原羚、藏野驴等野生动物经常活动区段,没有出现因铁路列车运行造成野生动物无法迁移、影响种群繁衍发展的严重问题,有力验证了格拉段工程野生动物通道设置基本合理,能够满足野生动物生存活动的要求。

3.1.2.3 通道使用效率显著提高

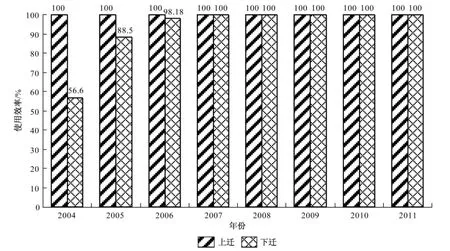

2004 -2011 年间野生动物通道迁移监测数据显示(见图2),动物通道的使用效率明显提高:下迁时,通道使用效率由建成初期(2004 年)的56.6%逐步上升至运营5 年(2011 年)的100%。且自2007 年以后,通道使用效率基本稳定在较高水平。

3.1.2.4 通道使用数量增多

图2 野生动物通道使用效率对比统计图

监测发现,格拉段运营2~3 年后,有7 处通道监测到藏羚通过,较初期通道使用数量明显增多。截至2009 年,野生动物使用的通道宽度达9.21 km,可以预见,运营后期野生动物通道的使用数量和范围将继续扩大,野生动物将会选择更加符合它们生存和活动要求的通道完成每一次迁移。

3.1.2.5 集群规模和停留时间减少

监测发现,藏羚、藏原羚在穿越通道前的集群规模呈下降趋势。2004 年集群规模为256.86只/群,2005 年降为87.70 只/群,2008 年则继续降至66.91 只/群,150 只/群以上的比重也由2004 年的89.4%降为2008 年的39.1%,在一定程度上反映出野生动物对铁路工程的适应性在提高。与此同时,穿越通道前的停留时间也呈减少之势(见表1)。

表1 停留时间统计分析表

3.2 植被影响后评价

3.2.1 卫片解译结果

通过解译格拉段运营初期(2006 年前后)和运营5 年后(2011 年前后)的遥感影像图,分析评价纳赤台-五道梁段、沱沱河-唐古拉段、那曲-当雄段线路两侧5km 缓冲区内的植被发展状况。

(1)纳赤台-五道梁段:草地斑块数增加5个,面积增加8.0 km2,最大斑块面积由163.5 km2增至207.4 km2。群系变化不明显,紫花针茅群系仍为主要植被群系。(2)沱沱河-唐古拉段:草地斑块数增加1 个,面积增加14.7 km2,最大斑块面积没有明显变化。群系变化不明显,紫花针茅群系仍为主要群系。(3)那曲-当雄段:草地斑块数增加12 个,面积减少16.6 km2,最大斑块面积减小5.6 km2,城镇和工业化用地面积增加4.9 km2。从卫片解译结果来看,纳赤台-五道梁段和沱沱河-唐古拉段植被恢复良好,而那曲-当雄段受城镇化影响,局部草地受到挤占和破坏,呈现出一定程度的破碎化趋势,需引起重视。

3.2.2 样方调查结果[3]

选择格拉段沿线高寒荒漠和高寒草原开展植被样方调查(见图3),调查因子包括:植物种类及组成、株高、地上及地下生物量等。样方调查发现,区域内主要植被分布种有91 个,紫花针茅、青藏苔草、粗壮蒿草、矮蒿草等为主要建群种。海拔高度增加后,植物种类有所增多,但株高总体降低,总生物量增大。

图3 植被样方调查照片

3.2.3 目视调查结果

3.2.3.1 施工迹地

目视调查不同气候区、植被区的施工迹地,判断迹地环境的植被恢复情况和措施效果(见图4)。从目视调查来看,格拉段施工迹地植被恢复总体较好,重点区域如楚玛尔河、开心岭、措那湖、当雄等施工迹地基本恢复到原先状态,与周围自然环境融为一体,先锋植物和优势物种逐步侵入,形成了较为稳定的群落结构。

图4 施工迹地植被恢复现状

3.2.3.2 植物措施

格拉段植物措施主要分布在唐古拉山以南段,主体工程和临时工程均有实施,主要类型包括:路基坡面植草防护、草皮移植、站区绿化、临时占地植被恢复等。调查发现,植物措施总体恢复较好,且在部分路段与工程措施实现了完美结合,既有效防范了坡面水土流失,又达到了美化环境效果(见图5)。

图5 植物措施恢复现状

4 结论与建议

4.1 结论

(1)格拉段运营5 年来,沿线生态环境质量得到了较好恢复和修复,呈现稳定向好的发展状态,促进了工程与生态自然的协调发展。

(2)野生动物主要种群已适应了铁路工程,动物通道设置位置、宽度、高度、数量基本满足野生动物的生活习性和迁徙(移)需求,通道利用效率维持在较高水平。

(3)从现阶段来看,铁路长期运营没有对沿线区域植被类型、群系组成、分布特征等产生明显影响,但城镇化建设造成那曲-当雄段植被破碎化趋势。植被保护措施、占地恢复措施以及后期管理措施全面、得当、到位,较好地保护了高原植被资源及其生长环境。

4.2 建议

(1)继续加强野生动物通道的日常管理和维护,保持通道畅通,做好动物保护宣传和后期观测调查研究。

(2)继续加强主体工程植物措施管理,对成活率低的地段开展补种或移植。

(3)继续加强防风固沙设施、污水处理、固体垃圾收集清运等其他方面的环保管理。

[1]中华人民共和国环境影响评价法[S].2003.

[2]李彦武,刘锋,段宁.环境影响后续评估机制的研究[J].环境科学研究,1997,10(1):52 -56.

[3]青藏铁路公司.青藏铁路运营期环境监测研究报告[R].2011.