试论高等技术院校学生技术价值观的培养

2013-11-12顾金良王月红

顾金良,王月红

价值观属于哲学的概念范畴,技术价值观则可细划为技术哲学的范畴。技术价值观是人们在对技术的认知基础上,在技术实践中所形成的关于技术价值的稳定性的认识,它是主体评价技术、选择技术的观念依据。[1]技术价值观始于个体的技术认知,产生和形成于个体生活和人类社会的技术实践活动,一经形成便具有稳定性。因而,技术价值观具备主体性、多元性和不确定性的特征。[2]主体性是基于技术价值观的形成主体的差异性所致。技术器物在创造发明时内含了设计者的观念倾向,即技术器物设计者个体的价值观念,而技术器物进入生产使用环节时却需要融入使用者的价值观念。同时,主体的差异性形成了技术价值观的多元性特征,因为不仅不同个体具有不同的价值取向,甚至即使是同一个体也会在不同时段形成自我前后矛盾不一的价值取向。技术在发明、规划和使用过程中,技术器物所属的主体会不断的变化,主体变化造成不同主体技术价值观无法一致性,即技术价值观的不确定性,从而造成不同技术价值观在技术器物运用过程中的交融与碰撞。由此可见,技术所带来的负效应后果本质上是由于技术器物背后的技术价值观的导向作用使然。因此,规约技术所造成的负效应阵痛的必然途径应当从技术价值观的正确引导和合理矫正入手。

一、高等技术教育视野下的技术价值观功能

马克思·韦伯认为:“技术就像一张地图,它可以告诉你到某一个地方怎么走,但是它不能告诉你应该去什么地方”。[3]因此,技术价值观因在技术的发展历程中具有重要的指引作用和导向功能而显得不可或缺。本部分所述技术价值观的功能倾向于从高等技术院校的角度进行论解。

(一)技术价值观的社会功能

技术是人类在改造自然、改造社会和改造人本身的所有活动中所运用的一切手段和方法的总和。同一技术能够为善人类,还是对人类社会带来灾难,不取决于技术本身,而是受制于技术背后的人的技术价值追求。例如,原子能的发明既能够为人类社会解决能源危机,同时,也可能被恶意装备到核武器中应用于战争。因此,人类社会的经济发展要与生态环境相互协调,使得技术手段和技术工具能够被合理运用,关键是需要人们能够养成正确的技术价值观,即要具有正确的技术价值诉求,这便是技术价值观的社会功能的体现。高等技术院校所培养人才分布于技术岗位的各个层次和环节,对技术在产生、发展和推广使用等环节都能施以重要影响,对社会和国家的技术发展与走向产生着关键作用,且高等技术型人才在技术器物的发明和使用中能够从诸多方面对社会进步发生影响,这种影响多以隐形方式进行润物细无声式的进行。

(二)技术价值观的个体功能

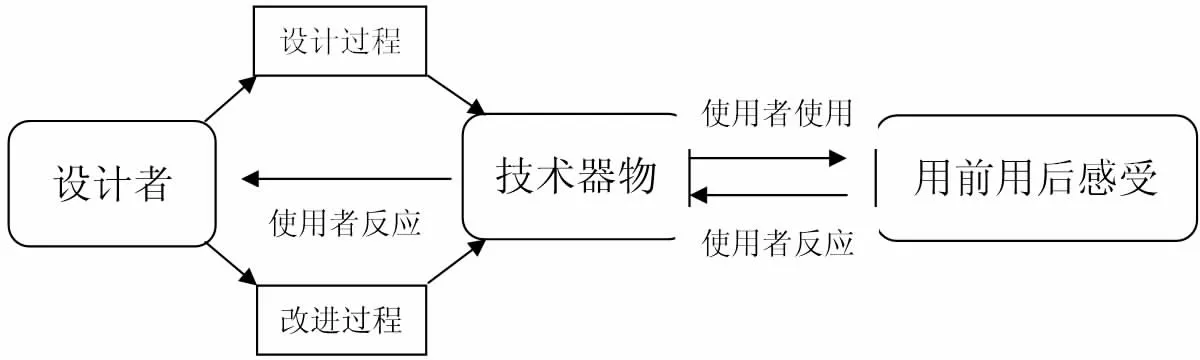

大学生个体在成长过程中需要多种综合能力素养的培养,大学生技术价值观的培养过程也是上述综合能力素质培养的过程。技术价值观在交叉传播的互动过程,本质上暗含着多维性和非均匀性。多维性和非均匀性的存在致使不同主体的技术价值观相互冲突、矛盾和整合。[4]技术价值观从冲突到整合继而和谐共存的过程,是不同主体的技术价值观作用于技术器物后相互协调甚至妥协从而达成解决方案的过程,这便要求技术器物的设计者与使用者之间应当在最后的过程中达成某种协作的一致性,这一过程要求大学生在校期间应当培养自身的协作意识与合作精神。同时,在双方或多方技术价值观的矛盾和沟通中,技术器物的使用者能够更好的理解设计者的观念和用意,而设计者也能够通过一定途径了解到使用者的需求,这一过程(见图1)需要矛盾双方具有充分的移情能力和换位思考能力。作用于技术器物中的双方或多方的技术价值观协调过程较难清晰的解构,图1是一个被简化的双方协作过程图(涉及多方个体的协作过程更为复杂,但原理相似),从图中可以较为明了地看出:技术器物在产生之初以及不断升级改进过程中,设计者和使用者双方技术价值观的循环性的交流与博弈。

图1 技术器物设计者与使用者协作过程

二、高等技术院校学生技术价值观培养的重要意义

高等技术院校在实施高等技术教育培养人才时,除了要求学生必须要掌握普通高等教育人才培养的具体基本技能外,尚需突出以下四种能力的培养:(1)将技术创造原型进行具体化设计并组织实施于生产实践的能力;(2)具有维护、监控实际技术系统,能够发现、分析和解决综合性复杂技术实践问题的能力;(3)具有对基层技术员或业务员提供指导和咨询的能力;(4)具有在服务领域运用专门知识和技术向特定顾客提供综合性服务并承担相应责任的能力等。以上观点是由我国高等技术教育领域著名专家夏建国教授提出。[5]分析以上观点不难发现,高等技术院校在负责学生基本技能的培养外,尚需以上四种能力的塑造,对此四种能力进行大致的理论归结可得出,高等技术院校所培养的大学生是一种复合型技能人才,且这类复合型人才并非应以其技术技能著称,而是应以其逻辑思维能力和组织服务能力见长,以上所述诸种能力的背后本质恰是技术主体的技术价值观,即大学生在高等技术院校接受的技术教育的正确价值观。

人类社会是由每个个体人组成,然而这却不能就此说明人类社会中技术变革和发展的方向是由每个人来决定的,而真正的结果可能恰恰相反。我们认为人类社会中技术变革和发展的走势是由真正从事技术前沿创新的人才引领,也就是说,人类社会中绝大多数人只是技术变革的参与者而非引领者。从某种程度上而言,人类社会中绝大多数人能够决定的只是技术器物使用的广度和速度。那么,能够在技术变革和发展中起到引领作用的应该是那些在技术价值观上具有极致深度的人才,例如苹果公司已故创始人乔布斯。从以上分析中可以得出,高等技术院校培养大学生正确的技术价值观的优先程度不亚于培养大学生的基本操作技能,甚至应当优先于培养大学生的基本操作技能,因此,正确的技术价值观决定了我们人类社会的技术发展方向。由于正确的技术价值观不可能一蹴而就,需要有一个不断教育和转化的过程。因为高等技术院校作为培养技术型人才的人力资源蓄水池,具有战略性和标志性的双重功能,所以以高等技术院校的大学生作为切入点实施技术价值观的引导则变得意义明显,

三、高等技术院校学生技术价值观培养的路径探析

在明确了技术价值观的功能与作用之后,进一步探明高等技术院校如何在其教育教学过程中有效培养学生的技术价值观则显得尤为迫切。从高校育人的整体性论,技术价值观渗透于高校教育教学和管理服务等工作环节的方方面面,尤为明显地体现于教育教学过程之中。然而,教学过程在当前高校职能中过分偏重知识传授和技能培养,对于大学生价值观念的健康养成却关怀不足。因此,应不断探求高校教育教学对大学生技术价值观的培养路径。

(一)重视人文教育课程设置,平衡个体生涯发展必需的能力素养

课程是构成人才培养体系过程中最基础的阵地,是高校培养人才这一特殊产品的生产线,决定着高校所培养人才能否在未来的职业生涯发展中获得持续性成功。因此,高等技术院校在进行大学课程设置时,不仅应当重视技术知识的传播和大学生未来职业的设计,同时,也要为大学生未来人生进行综合规划。毫不夸张地说,为大学生的未来人生进行综合规划是一种基于个人生涯规划的顶层设计。当前,对高等技术院校课程设置的重视程度远达不到中小学课程设置受重视的程度,但这并不表明我们高等技术院校的课程设置没有问题。在当前高等教育界中,大学生人文教育缺失的问题已经受到广泛的社会关注和学术重视。大学生人文教育的缺失现象不是理工科高校所独有的问题,在我国众多的文科性高校中也存在人文教育不受重视的现象,高等教育界内称这种现象为“灯下黑”。[6]大学是一个人综合素养养成的重要场所,在培养一个人的人文素养及综合素养方面具有其它教育场所无法替代的作用。因此,高等技术院校在课程设置中不应过分强调技术知识的传授和职业知识的教授,而更应当从个人生涯发展的角度出发适当增加人文课程设置的比例和重视人文课程授课的质量。当然,在具体到每所高等技术院校的人文课程类型的设置时,需要视每所高等院校自身历史基础和现实校情而有所区别,因为有的高校设置多一些的经典人文课程会较为恰当,而其它高校可能增加模糊性人文课程的设置比例合适。

(二)合理利用社会舆论影响,引导大学生树立正确技术价值目标

技术价值观属于上层建筑范畴的哲学命题,因而在技术价值观的引导和教育过程难以直接地讲授和传授,只能以间接性的方式方法予以引导和教育。树立正确的价值观的目的是为了个体或人类能够在未来的生活中合理应用技术,尽量避免不合理的使用技术造成的伤害和灾害,这一理念同当前一直倡导的可持续发展的思想理念极为契合。可持续发展思想倡导不同于传统发展观念的新发展观,它要求在不损害自然资源和生态环境的前提下追求高质量的发展模式,是一种内涵式的发展道路。我们所倡导的正确技术价值观的要义基本能够从属于可持续发展思想的范畴中。由于国家层面对于可持续发展战略的重视与宣传已经普及到教育体系的角角落落,大学生不仅仅在大学中接触和接受了可持续发展的理念,更是在中学甚至小学阶段便已经受到了可持续发展理念的思想启蒙教育,并且很大一部分的一批学生在社会实践和日常生活中已经在逐渐践行可持续发展的精神。因此,高校应注重以可持续发展思想作为培养技术价值观的引领,从而对大学生树立正确价值观进行启蒙引导和教育,诱使大学生在润物细无声的教育环境中构建正确的技术价值目标。

(三)针对大学生的身心发展特征,促使大学生自我主体性的养成

正确的技术价值观的出发点是基于人类美好未来的共同利益。然而,技术价值观由于在不同个体主体身上会产生差异性,使得技术价值观具有主体性和多元性的性状特征。当前,高校大学生正迅速步入90后时代。90后一代人成长的家庭环境较为优越,并且基本都是独生子女,同时,也是信息时代的优先体验者。因此,90后的大学生过于注重个性张扬和强调自我,也更加追求新潮和挑战。90后大学生的个性特征对于正确技术价值观的养成既有有利的方面也有不利的挑战。90后大学生是信息时代的优先体验者,因此,他们的思想较早地接触到了科学技术发展的最新成果,对科学技术的概念具有较早的认知,有利于高校对其进行技术价值观的引导和教育。然而,90后大学生由于生长于较为优越的家庭环境中,个性鲜明且注重自我,未养成正确的自我主体性,因此,高校教育教学过程中会较多的强调大学生正确自我主体性的养成。因此,高校应以大学生自我主体性的正确养成为契机,重视以人为本和以人类未来利益为本的理念教育,从而间接性地达到培养大学生技术价值观的目的。

(四)以素质能力培养为载体,推动大学生技术价值观的有效生成

技术价值观属晦涩难懂的上层建筑范畴,可能会让众多教师面对它时感觉无处下手施教。大学生的技术价值观同其它类型的价值观相似,共属上层建筑性质的价值信念和思想信念的观念系统,其不同于知识和技能的学习和教授,因此,技术价值观难以在平常的教学课堂中教授。但是,技术价值观却以大学生自身具有的各项素质能力为基础支撑。因此,大学生技术价值观的养成完全可以通过大学生综合素质能力的掌握状况作为衡量指标。以移情能力(换位思考能力)论,大学生的移情能力能够诠释其自我主体性生成状况的信息,也体现着大学生能否在交往过程中考虑他人的感受与反应。实践不断地证明,能够推动人类进步和发展的重大技术发明都会着重强调使用者的感受,因为检验技术发明是否有效的重要指标便是使用者对技术的评价和认知。当前,高校逐渐重视大学生的综合素质能力的拓展,甚至许多高校制定和推出了一系列成熟化的大学生综合素质能力拓展计划,对于大学生养成众多未来社会生存所需的素质和能力具有积极助推影响。同时,大学生综合素质能力的养成和掌握,能够间接性地促进大学生形成正确的技术价值观,因此,高校大学生技术价值观的引导和教育不必仅仅局限于教学活动中,更不必局限于课堂和课本中,而应当适时适机扩大施教范围,充分利用好第二课堂甚至第三课堂的育人路径。

[1]李德顺.新价值论[M].昆明:云南人民出版社,2004:274.

[2]荆筱槐,陈凡.技术不确定性的价值观规约[J].科学技术与辩证法,2006(2):66.

[3]朱高峰.论科学与技术的区别——建立创新型国家中的一个重要问题[J].高等工程教育研究,2010(2):11-12.

[4]徐振兴.从技术价值矛盾的视角看技术的“双刃剑”性质[J].求索,2010(8):124.

[5]夏建国.高等技术教育学[M].上海:上海交通大学出版社,2011:48.

[6]谭伟平.我国大学人文课程设置刍议[J].高等教育研究,2005(7):67-71.