跨越城市道路现浇箱梁的施工工艺

2013-11-09孙石超

孙石超,吴 波

(四川路桥华东建设有限公司,四川成都 610071)

0 前言

近年来,城市交通基础设施建设飞速发展,因此新建桥梁跨越已建道路的情况很多。新建的宁波市外滩大桥从甬江西岸开始依次跨越人民路、中马路和江东北路三条已建城市主干道,因此对于跨越道路的现浇箱梁施工工艺选择至关重要。

1 工程概况

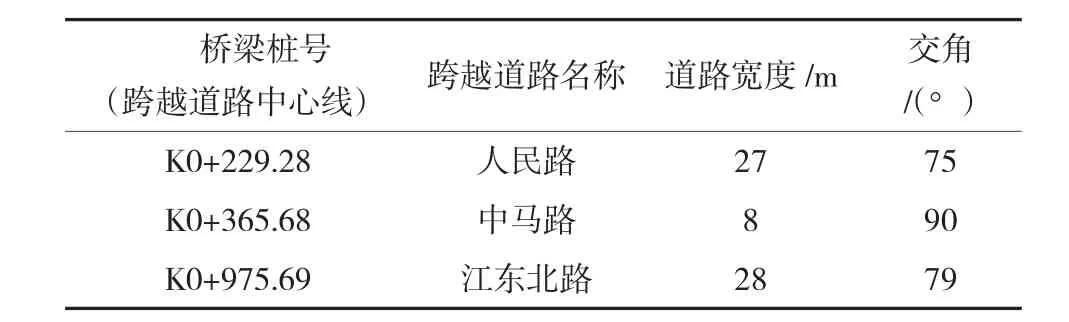

宁波市外滩大桥引桥上部采用预应力混凝土单箱四室现浇箱梁结构,梁高1.7 m,顶板宽度16 m。跨越道路相关情况如表1所列。

表1 跨越道路相关情况一览表

跨越江东北路一联箱梁跨径组合为24.5 m+38 m(江东北路下穿)+22.5 m,全长85 m。下面以跨江东北路为例,介绍宁波市外滩大桥跨越道路施工工艺。

2 保通要求

江东北路处在施工段的道路为双向4车道,宽约15 m,两侧为非机动车道,宽约4.5 m,外侧为人行道,宽约2 m,总宽度为28 m。江东北路为城市主干道,交通流量很大。根据交警部门的要求,施工期间不能影响道路通行能力即不能占用机动车道和非机动车道,则实际跨越道路施工段总长度为24 m。为确保施工期间的道路通行能力,按图1设计跨路门洞。

3 设计施工方案

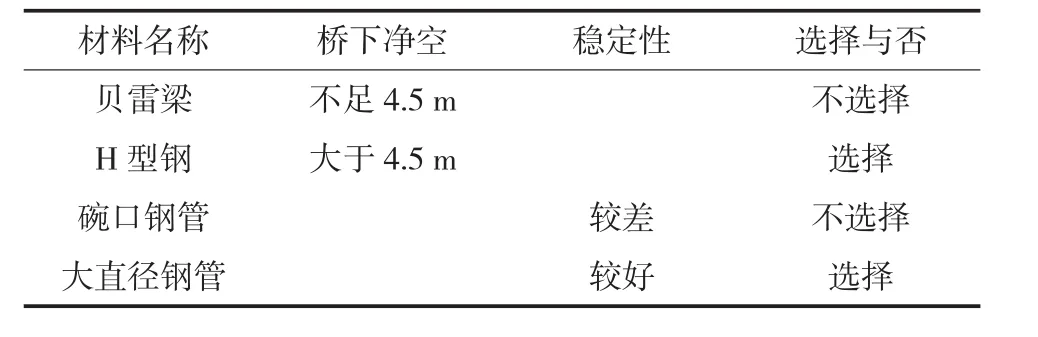

3.1 施工方案选择

跨越江东北路一联箱梁双幅同时施工。跨路门洞支架立柱可选择加密满堂碗口支架或者大直径钢管,纵梁可选用H型钢或者贝雷梁。现浇箱梁跨越江东北路段梁底高程为8.13 m(平均高程),地面高程为2.70 m。主要材料比较如表2所列。

表2 主要材料比较表

综合考虑工程实际情况,为尽量减少占用道路宽度和保证净空要求,确保施工期间门洞支架的安全性,施工时选用大直径钢管和型钢搭设门洞支架。

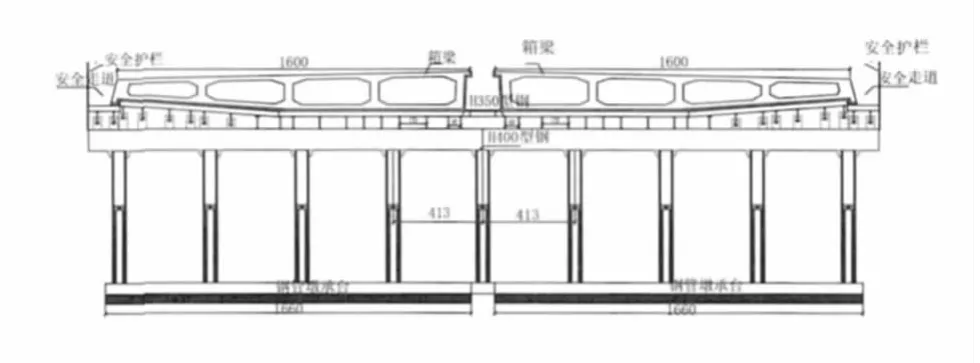

门洞支架结构自上而下为:H型钢(纵梁,腹板高350 mm),双排H型钢(横梁,腹板高400 mm),φ600 mm×8 mm钢管,800 mm×800 mm×10 mm钢板,钢筋混凝土承台。

3.2 支架设计方法

跨路门洞支架设计主要为计算支架纵梁、横梁的正应力及挠度、钢管立柱的稳定性和钢筋混凝土承台的承载力。

其荷载计算如下:

支架布置如图2、图3所示。

图2 横断面图(单位:cm)

图3 纵断面图(单位:cm)

根据箱梁结构特点,H型钢在腹板位置纵梁布置较密,箱室位置布置较稀。

型钢纵梁可按照均布荷载计算,荷载取值:

式中:P——总荷载,kN;

P1——混凝土自重;

P2——模板荷载及型钢自重;

P3——施工人员及堆放荷载;

P4——振捣荷载;

Q1——型钢均布荷载,kN/m;

L1——型钢间距,m。

纵梁弯矩:

式中:L2——纵梁单跨跨径。

正应力:

式中:Wx——截面抵抗矩。

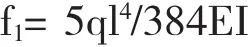

挠度:

式中:EI——抗弯刚度。

若 kσ<[σ]且 f<[f],则满足受力要求。K 为安全系数。

同样的方法可计算出横梁的均布荷载Q2,弯矩M2,正应力σ2和挠度f2。

钢管稳定性计算:钢管有最大轴向力Nmax=Q2×L2,L2为横梁单跨跨径。

式中:λ——长细比;

i——回转半径;

d——钢管外径;

h——钢管高度;

t——钢管厚度高。

由λ值根据《钢结构设计规范》可查得轴心受压构件的稳定系数φ。

σ3=N/A,如 Kσ3<φ[σ],则满足受力要求。K为安全系数。

钢筋混凝土承台截面为1 m×0.5 m,由于钢管与预埋钢板焊接,荷载由钢板传递至承台。该工程承台所受压应力较小,设计时只需按构造要求配筋即可。

4 落架方法

由于该工程地理位置特殊,施工区域狭小,不能封闭交通,故采用半幅整体落架方法即封闭半幅道路落架,开放另外半幅道路通行。

(1)混凝土浇筑前,在横梁正上方位置设置若干预留孔。

(2)落架时,用钢丝绳一头捆绑横梁,另一头从预留孔穿出箱梁顶板并与手拉葫芦连接;将钢丝绳收紧,割除立柱钢管;然后由手拉葫芦将半幅型钢平台放下,下放过程中应保持速度一致;最后通过吊车和装载机等机械配合,迅速将模板和型钢全部移走,并清理承台基础,恢复道路原状。

整体落架施工效率较高,安全性较好,适用于夜间交通流量较小时间段,基本能够实现施工与保通的平衡。

5 安全技术措施

施工段处于城市中心,人流密集,交通流量十分大,施工区域十分狭小。除做好常规安全要求外,还应充分考虑现状道路的各种因素,制定完善的安全技术措施,杜绝安全事故的发生。

5.1 限高门架

在行车道前方大约100 m处设置限高门架(4.5 m),防止超高车辆通过门洞。

5.2 防撞墩

在钢筋混凝土承台前方设置防撞墩,防止车辆碰撞支架基础。

5.3 灯光设置

门洞两侧均需设置类似于路灯的投光灯,亮度不低于同类路灯,保证车辆和行人在夜间通过通道时仍有良好的视线。

5.4 防护措施

除做好常规的临边防护外,还应在底板模板下设置安全网和绿网,防止坠物和混凝土浇筑时下漏的水泥浆对车辆和行人造成伤害。

6 结语

以上阐述是笔者从施工过程实际操作中总结出来的一些体会。望能对箱梁跨线施工起到一定的指导作用,浅薄不足之处请批评指正。

[1]陈树华.钢结构设计[M].武汉:华中科技大学出版社,2007:126-131.

[2]北京钢铁设计研究总院.钢结构设计[M].北京:中国计划出版社,2003:123-134.

[3]周永兴,何兆易,邹毅松.路桥施工计算手册[M].北京:人民交通出版社,2001:172-179.