双源双能量CT在晚期胃癌患者化疗疗效评价中的应用价值研究

2013-11-09潘自来刘欢欢杜联军蓓宋凌华威陈克敏严福华

石 磊 张 欢 潘自来 刘欢欢 张 素 杜联军 丁 蓓宋 琦 凌华威 刘 博 陈克敏 严福华

胃癌是我国常见的恶性肿瘤之一,手术是目前可能治愈胃癌的唯一手段,但约2/3的患者在确诊时已属不可切除的进展期,即使是早期胃癌根治术的患者,术后复发及转移率也很高[1]。对于不能手术的局部进展以及远处转移的晚期胃癌, 研究证明化疗较最佳支持治疗更能够为患者带来生存获益从而改善患者的生活质量[2]。另外,及时了解药物疗效对于每个患者的治疗的优化以及避免不必要的系统毒性、花费和治疗的延误是非常重要的。目前对于肿瘤化疗疗效的评价主要采用国际上通用的实体肿瘤评价标准(RECIST)标准,通过肿瘤在CT或MRI上尺寸的减少来判断药物的有效程度[3]。对于化疗疗效的评价,主要通过影像学的方式。研究发现,通过CT、磁共振成像及PETCT,对胃癌形态和功能的成像对于化疗的疗效均能够准确有效的评估[4-6]。

近来,双源双能量CT成像为近年来发展起来的新的CT成像技术。双源CT能够同时采集两种不同的能量电子的数据,即在一次螺旋扫描中同时获得100kVp和Sn140kVp的CT数据,并经进一步后处理得到碘图来进行组织中碘含量的测定[7]。组织中碘的含量可以反映其血供,从而使其成为评估化疗疗效的一个明确的生物学标记。双能量CT成像技术在肺栓塞肺灌注成像[8]、结石等物质成分分析[9]及血管成像[10]方面具有独特的优势,但目前尚无关于双能量碘图评价胃癌化疗疗效能力的相关研究报道。本研究旨在初步评估运用双源双能CT测量胃癌病灶碘值在晚期不可切除胃癌患者化疗疗效评价方面的临床应用价值。

方 法

1.一般资料

收集2011年7月~2012年3月间我院13例进展期胃癌患者,其中男性7例,女性6例,平均年龄62岁(38~76岁)。人选标准:病例均经胃镜下活检组织病理学诊断,全部经影像学及其他临床征象确定为不可切除或转移性胃癌,其中1例为CT发现盆腔种植转移,3例为CT发现肝脏转移,4例为CT发现后腹膜多发淋巴结转移,2例为CT发现大网膜转移,1例开腹术中发现病灶与周围结构广泛粘连,2例CT发现病灶与周围结构广泛粘连。所有患者既往未经系统治疗,无化疗禁忌。所有患者接受三个疗程奥沙利铂联合法玛新+希罗达化疗(EOX方案),化疗前后行常规单能量平扫及双源双能量CT双期增强扫描。其中有两例患者在第二次疗程结束时进行了一次常规单能量平扫及双源双能量CT双期增强扫描,即化疗前中后各行一次扫描。

2.扫描方案

本研究所有患者均采用Def inition Flash(Siemens Medical Solution,Forcheim,Germany)多层螺旋CT机扫描。所有患者扫描前禁食6~8h,检查前l5min内饮用温开水800~1000ml。取仰卧位,行平扫加双期动态增强扫描。经肘静脉注射非离子型对比剂(Uhravist,Germany),用量按1.5ml/kg体重计算,速率3ml/s。注射对比剂后40s开始扫描动脉晚期,门脉期70s;其中增强两期采用双能模式扫描,管电压分别为100kVp及Sn140kVp,管电流分别为230mAs及178mAs,开启实时动态曝光剂量调节(combined application reduce exposure, CARE) Dose 4D,准直器32×0.6mm,旋转时间0.5s,螺距0.6。平扫及动脉晚期扫描范围包括整个胃部及肝脏,门脉期包括全腹部及盆腔。扫描得到100kVp、Sn140kVp图像,重建层厚1.5mm,层间距1.5mm,卷积核值D36f。

3.图像后处理方法

分别将动脉晚期和门脉期的100kVp及140kVp图像调入Syngo MMWP VE36A工作站(Siemens Medical Solutions)双能软件中,得到横断面、冠状面及矢状面线性融合图像(融合系数0.5),经Liver VNC程序处理得到碘图。利用多平面图像,在横断面、冠状面及矢状面分别找到病灶最大层面后测量肿瘤长径,取三者中最大值为肿瘤最长径,测量3次取平均值。在碘图中测量病灶及病灶水平主动脉碘值,选择显示病灶最佳的3个层面,划定病灶的感兴趣区(region of interest,ROI),取三者的平均碘值。同时选取与病灶同一水平的主动脉划定ROI,得到主动脉的平均碘值。最后,为去除不同病人对比剂的注射速率、剂量及循环所造成的碘值差异,病灶平均碘值除以相同水平主动脉的平均碘值,作为标准化过程。即标准化碘值=病灶碘值/同期相同层面主动脉碘值。

4.图像评价方法

病灶最长径缩小率计算公式为最长径缩小率=(化疗前肿瘤最长径-化疗后肿瘤最长径)/化疗前肿瘤最长径×100%。

病灶碘值减少率计算公式为碘值减少率=(化疗前标准化碘值-化疗后标准化碘值比率)/化疗前标准化碘值×100%。

其中,根据RECIST标准,化疗反应由化疗前后评估病灶最长径改变决定。如果某病灶的最长径有30%或者更大的缩小,则认为其疗效较好组;除此以外为疗效较差组。

5.放射剂量

为了对比双源双能量CT的放射剂量,我们随机选择了26例在该机器采用单能量模式行腹部三期CT扫描的患者。每例患者在检查时由机器自动生成容积CT剂量指数(CT dose index, CTDIvol)。CTDIvol能够反映整个扫描容积中的平均剂量。

6.统计方法

采用SPSS11.0统计软件包进行分析,以病灶最长径改变为标准,两组间化疗前病灶碘值及两组间化疗前后病灶碘值减少率采用独立样本t检验,所有病人化疗前后碘值采用配对t检验。双能量CT与单能量CT放射剂量的差异采用独立样本t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

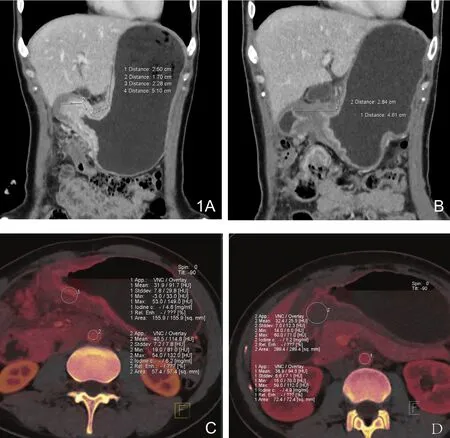

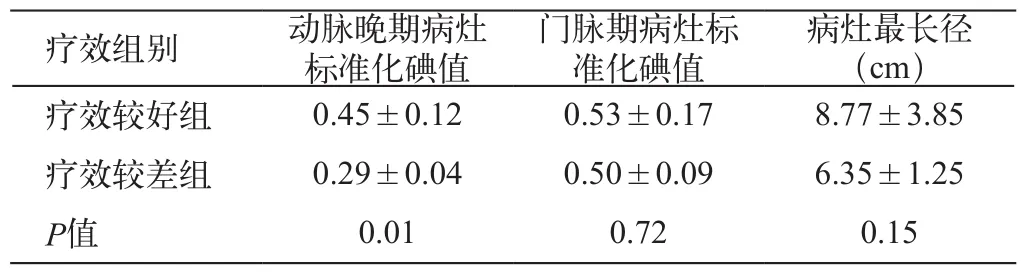

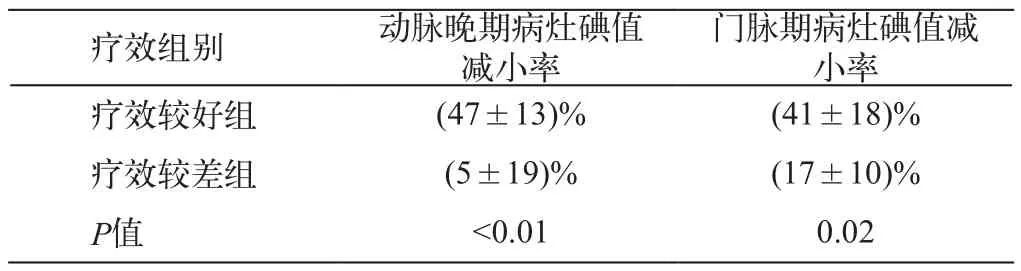

根据RECIST标准,化疗疗效较好组有5例,疗效较差组有8例。化疗后所有病人病灶的标准化碘值明显小于化疗前(0.51±0.11 vs. 0.37±0.09,P<0.01)。化疗前疗效较好组的病灶标准化碘值在动脉晚期明显高于反应较差组病灶标准化碘值(P=0.01),而门脉期差异没有显著差异(P>0.05)。治疗前两组病灶大小没有明显差异(P>0.05)(见表1)。在动脉晚期和门脉期疗效良好组病灶碘值减少率均明显大于疗效较差组(动脉晚期:(47±13)% vs. (5±19)%,P<0.01;门脉期:(41±18)% vs. (17±10)%,P<0.02)(表2;图1,2)。

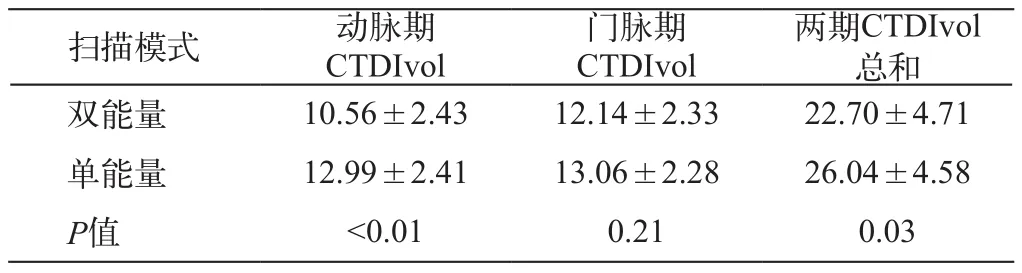

双能量扫描与单能量扫描放射剂量的差异见表3。其中,门脉期双能量与单能量CT的CTDIvol无显著性差异(P=0.21),而动脉期CTDIvol及增强两期CTDIvol的总和,在两种扫描方式间有明显差异(P<0.01,P=0.03),双能量CT扫描具有更低的扫描剂量。

在化疗前中后分别进行过三次扫描的两例患者中,第二次扫描时,较化疗前病灶最长径缩小率分别为4%和7%,动脉晚期碘值减少率分别为26%和5%,门脉期碘值减小率分别为20%和1%;第三次扫描时,较化疗前病灶最长径缩小率分别为35%和-11%,动脉晚期碘值减少率分别为43%和-33%,门脉期碘值减小率分别为53%和-26%。

图2 男性,67岁,胃癌大网膜转移,化疗前后双能量CT扫描疗效对比。A.化疗前病灶最长径为11.4cm;B.化疗后病灶最长径为11.5cm;C.化疗前病灶标准化碘值为0.21;D.化疗后病灶标准化碘值为0.28。病灶最长径缩小率为-1%<30%,化疗疗效较差,碘值减少率为-33%。碘值减少率明显小于图1疗效较好组病人,并且化疗前病灶标准化碘值也明显小于化疗较好组病人。

表1 化疗前两组病灶标准化碘值及大小比较

表2 化疗前后两组病灶碘值减小率的比较

表3 双能量扫描与单能量扫描CTDIvol(mGy)的比较

讨 论

胃癌病死率占我国恶性肿瘤死亡的首位[11]。对于胃癌的治疗,手术是其首选的治疗方法,但是对于影像学检查高度怀疑或经活检证实的3级或4级淋巴结转移、肿瘤侵犯或包绕主要大血管以及出现远处转移或腹膜转移的患者,化疗仍是其主要治疗方法[12]。对于化疗疗效的评价,通常采用影像学方法来进行评估。在化疗早期采用无创性的影像学方法评价疗效对于临床实践有特殊意义,其能够指导临床用药,提出个体化治疗方案,以及避免不必要的花费。目前被广泛接受的为2000年Therasse提出的RECIST标准,该方法通过肿瘤形态学的变化来考察化疗疗效[3]。

双源CT采用双能扫描模式,可以得到一系列的衍生图像,包括碘图、虚拟平扫图像、单能谱图像及非线性融合图像。其中,在碘图中所测量到的碘值能够精确反映病灶内碘的分布和摄取情况,从而确定病灶血供及血管的情况。化疗药物能够使肿瘤细胞产生变性坏死、黏膜水肿、间质炎症和纤维化等改变,还具有抗血管生成作用[13]。这些均会导致病灶的血供减少,对碘的摄取减少。所以碘值能够在组织学上反映化疗药物的疗效。为了去除不同个体之间体循环的差异,我们选取了病灶同一层面主动脉的碘值最为参照,将病灶碘值除以同期相同水平的主动脉碘值作为最终反映病灶碘分布的情况。

本研究表明,碘值在两组病人治疗前后都有所减少,这说明了化疗药物对两组胃癌患者都产生了作用,然而,在纵向对比中,治疗前碘值较低的胃癌病例在治疗后更容易被分到疗效较差组。较低的碘值代表病灶血供较差,这会减少抗癌药物向病灶的运输,最终可能导致病灶对于化疗的敏感性较低。两组间碘值的改变率显示出了明显的不同。疗效良好组病灶碘值减小率明显高于疗效较差组。这说明依据碘值减少率对胃癌患者化疗疗效评价和传统的形态学方法相符合,可作为常规临床应用方法。

在我们的研究中,有两例病人在化疗前中后分别进行三次双源双能量CT的增强扫描,其中一例疗效较好患者在化疗的早期碘值即出现了减小,而此时病灶大小并无明显变化,该结果是否有统计学意义仍需扩大样本量来进一步研究。

在放射剂量方面,对于腹部增强双期的CTDIvol总和,双能量扫描模式(22.70mGy)低于常规单能量扫描模式(26.04mGy),差异有统计学意义。并且,双能量扫描模式还能够得到虚拟平扫图像。虚拟平扫与普通平扫相比具有更高的信噪比、相似的病灶检出性能,如果采用虚拟平扫图像来代替常规平扫图像,能够进一步降低30.5%~35.1%的放射剂量[14-15]。

本研究还存在很多不足。第一,本次研究的病人均无法行手术治疗,最终结果未得到病理学明确诊断,而病理学的相关研究会有助于碘值的改变与化疗前后肿瘤细胞构成之间的相关性得到进一步明确。第二,胃的膨胀程度及蠕动的不同会使得病灶最长径的测量出现一定的误差。第三,本次研究的样本量较少,仍需进一步更大样本、更长期的观察研究。

总之,采用双源双能量CT作为检查手段,通过碘图来对病灶碘值的测量与计算能够科学、有效地帮助临床预测及评估晚期胃癌患者的化疗疗效。