宋代词调《满江红》的格律用韵分析

2013-11-06孙亚男

孙亚男

(厦门大学 中文系,福建 厦门 361005)

《满江红》在《全宋词》中共有词作551首,约占全宋词总数的3%。其在宋词长调的使用频率仅次于《水调歌头》和《念奴娇》,居于第三位。本文试图对《全宋词》中《满江红》进行定量分析,主要从格律特征上进行考察,以期对词调词体的规律有更加清晰的认识。

一、宋代《满江红》平仄运用考察

首先,必须明确词的“正体”与“变格”的问题。诗词学专家王力认为:“前人编撰词谱,在‘正体’后面罗列‘又一体’(别体),所谓‘正体’,大都是时代较早或作者较多的一体,其余就算做‘又一体’。”[1](P554)王可喜则认为,形成时间较早,体调稳定,填词者遵之且填词数量较多的体式谓之正体[2]。谢桃坊指出,词调的分体是编订词谱最重要和最困难的工作,别体的产生是由倚声制词的差异、乐曲的改制和音谱的不同所造成的[3](P78)。徐经谟通过对“正体”进行词源学的释义后,认为“区分正体和异体当以是否受词家欢迎为客观标准,最受词家欢迎因而作者最多、作品最多的一体为正体,其余算做异体。”[4]本文认为王可喜和徐经谟的观点可资借鉴,因此本文以“填词数量最多”为确定正体的标准。

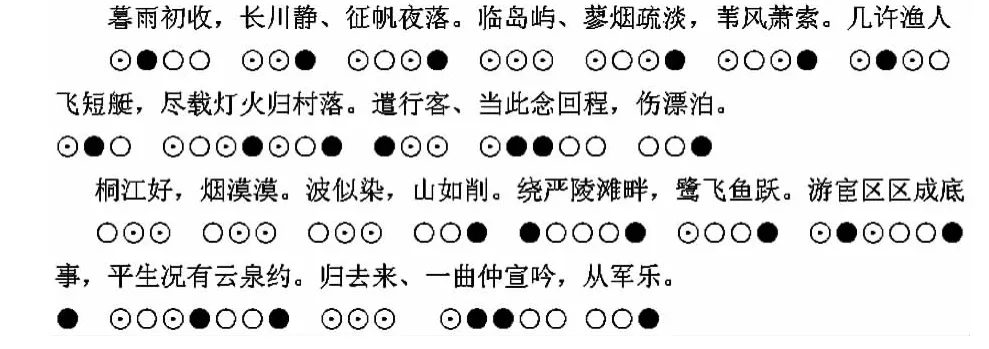

笔者通过将551首《满江红》进行格律方面的对比后发现,551首《满江红》中共有378首词在平仄、韵数上与柳永《满江红》(暮雨初收)一致,约占《满江红》词作总数的80%,并且柳永《满江红》“暮雨初收”为《全宋词》中所收录的第一首以此调进行创作的作品,因此柳永此体应该列为正体。《铁定词谱》即列该阕为下体。其平仄格律及韵字分布如下:

此外,《满江红》还有诸多变体,主要体现在韵数和字数的变化上。《词律》和《钦定词谱》对《满江红》的变体情况有所说明,但《词律》失之过简(只列6体),《钦定词谱》失之过繁(列有16体),笔者通过对551首《满江红》的平仄格律及字数进行分析后,认为《满江红》主要有以下11种变体。

(1)张元幹《满江红》“春水迷天”,双调93字,上片5仄韵,下片6仄韵。此体与正体的差别在于上片第3韵断处,下片第4韵断处各多押一韵。

(2)戴复古《满江红》“赤壁矶头”,双调93字,上片4仄韵,下片6仄韵。此体与正体的差别在于下片第1韵断处多押一韵。

(3)吕渭老《满江红》“燕拂危樯”,双调91字,上片4仄韵,下片5仄韵。此体与正体的差别在于上片第2韵断处减两字。

(4)吕渭老《满江红》“晚浴新凉”,双调89字,上片4仄韵,下片5仄韵。此体与正体的差别在于上片第2韵断处减4字。

(5)柳永《满江红》“万恨千愁”,双调97字,上片5仄韵,下片6仄韵。此体与正体的差别在于上下篇四个七字句添字变成四个八字句。上下片各多押一韵。

(6)张昇《满江红》“无利无名”,双调94字,上片4仄韵,下片5仄韵。此体与正体的差别在于上片第2韵断处添一字。

(7)叶梦得《满江红》“雪后郊原”,双调91字,上片4仄韵,下片5仄韵。此体与正体的差别在于第二韵断处“3、4、4”变为“3、6”句式。

(8)叶梦得《满江红》“一朵黄花”,双调91字,上片4仄韵,下片5仄韵。此体与正体的差别在于第二韵断处“3、4、4”变为“5、4”句型。

(9)王之道《满江红》“竹马来迎”,双调92字,上片5仄韵,下片7仄韵。此体显得十分特殊,《全宋词》551首《满江红》中只有本词为此种格式。

(10)无名氏《满江红》“才入新年”,双调91字,上片4仄韵,下片5仄韵。此体与正体的区别在于,上下篇两末韵断为“7、3”言句。

(11)姜夔《满江红》“仙姥来时”,双调93字,上片4平韵,下片5平韵。此体与正体的差别在于,通押平韵。《全宋词》551首词作中只有7首为平韵体。

通过对《满江红》的平仄用韵、句式的分析,确定了其正体和异体,并且可以看出《满江红》的句式有如下特点:

第一,《满江红》奇偶兼具,组合均衡,变化呼应,句式整齐。此调双叠,后段起五句与前段字数、句数、句式相异,自第六句始与前段相同,这样前后段有异有同,富于变化而归于和谐。从句式来看,此调有3个4字句,有4个较灵活的7字句,一个5字句,4个可成对偶的7字句,6个3字句。其基本句子是奇句,适于表现奔放的情感,又由于句中只有3个平声句脚,而此调习用仄声韵或入声韵,因而造成拗怒的声韵,宜于表现愤激的情感。同时4字句,7字句及对偶的穿插,又使此词自饶和婉。

第二,《满江红》此调体式较多,正体的格式为上片4韵断,下片5韵断的结构。《满江红》的其余11种变体,有在正体的基础上添步减字的,如第(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)体,字数在89至97字之间。有多押或少押韵的,如第(1)、(2)体,韵数在9至11之间。有通押仄韵变为通押平韵的,如第(11)体。它的句法既有一定的规律可循,又富于变化,表现力极强,给作者提供了一定的自由,故而作者极多。

二、宋代《满江红》的声情特征

第一,《满江红》所用的韵字,主要分布在第17部、第15部、第18部以及第3部。以上各约占37%、14%、13%及9%。第5、第19韵部的韵字所占比例很少,可能是因为这几韵部韵字较少,而且字意较为狭窄的缘故。

王易在《词曲史·构律第六》[5](P283)中认为,第 17部“急骤”,第15部“突兀”,第18部“跳脱”,第3部“缜密”。由此可以看出《满江红》韵脚的声情特征分为“急骤”、“突兀”一类和“跳脱”、“缜密”一类。因此,可以发现《满江红》的声情特征不是单一的。

第二,《满江红》中入声韵所占比重较大,约为65%。尤其是以第17部中“十一陌”、“十三职”两个韵目中的入声韵最多。

夏承焘在《作词入门法》[6](P11)中认为,“用入声韵者声情逋峭,宜于清切或激切之词”。由此可以看出,这一论断与第二个结论相互印证,《满江红》具有“清切”与“激切”两种声情特点。

第三,通过对《满江红》的用韵特点进行分析后可知,其既可以用来表达缠绵怨抑的情感,又可以抒发豪壮情怀。而“清新绵邈”才是《满江红》的本色特征。

笔者通过对《全宋词》中551首《满江红》的内容进行考察后发现,类似于岳飞的《满江红》“怒发冲冠”这种豪放风格的作品并不多见。北宋时期的词作中大都为羁旅、行役、写景、赠别之类的主题。靖康时期,才出现了4首亡国之恨的作品,南宋时期的作品中仍然多写一己之悲。南宋末年,关于亡国之痛的描写才格外突出。但是通观整个宋代的《满江红》的创作,它延续的是宋初柳永的痕迹,绝大部分是抒写个人得失荣辱、离情别绪,或者用于酬赠、贺寿。直接抒写爱国之情的和豪放之意的只是小部分。

第四,词的声情与词的内容关系密切,词的内容影响了词的演唱方式和声情特色。

一个典型的例子就是宋陈世隆《随隐漫录》卷二中记载的关于乐工唱《声声慢》的情况:

庚申(理宗景定元年)八月,太子请两殿幸本宫清雾亭赏芙蓉、木樨。韶部头陈盼儿捧牙板,歌‘寻寻觅觅’一句。上日:‘愁闷之辞,非所宜听。’顾太子曰:‘可令陈藏一撰一即景,撰《快活声声慢》。’先臣再拜承命,二进酒而成,五进酒数十人已群讴矣。[7](卷2,P2)

“寻寻觅觅”是李清照《声声慢》词首句,确是“愁闷之辞”,陈郁反其意而作《快活声声慢》。同一个《声声慢》调,却要唱出“愁闷”与“快活”两种不同的感情。可见,如果词是由旋律确定唱法,旋律确定的情况下,在哀歌中是不可能唱出快活的。

大体而言,《满江红》的体式比较稳定,自柳永创作《满江红》以来,后世词人大多效法其体,它的句式整齐而富于变化,给人一种回环跌宕的美感。同时,入声韵的大量使用,使得《满江红》具有“清切”与“激切”两种特色。而通观《全宋词》中551首《满江红》的创作,可以发现它的内容绝大部分是抒写个人得失荣辱、离情别绪,或者用于酬赠、贺寿。“清新绵逸”才是《满江红》的本色特征。《满江红》不论在句式和内容上都具有一定的灵活性,给词人的创作带来了一定的自由,故而作者极多,它不愧为宋词长调“三大金曲”之一。

[1]王力.古代汉语[M].北京:中华书局,1999.

[2]王可喜.略论同调异体的表现形式及产生原因[J].咸宁学院学报,2006,(4).

[3]谢桃坊.《满江红》词调溯源[J].中国韵文学刊,1997,(1).

[4]徐经谟.刍议词的‘同调异体’中的两个问题[J].南充师范学院学报,1985.

[5]王易.词曲史[M].北京:东方出版社,2012.

[6]夏承焘.作词入门法[M].台北:信谊书局,1978.

[7](宋)陈世崇.随隐漫录[M].合肥:黄山书社,2009.