英语修辞格系统新探

2013-11-05何爱晶

何爱晶

(湖北民族学院 外国语学院,湖北恩施 445000)

一、引言

作为20世纪极富影响力的语言学流派,认知语言学最重要的贡献无疑是以隐喻思维为切入点展开的关于思维和意义之间关系的探究。认知语言学的研究表明,隐喻和转喻作为一种基本的思维方式广泛地存在于社会生活的各个方面,这也就是Metaphors We Liveby(Lakoff &Johnson,1980)书名之由来。近年来所进行的隐/ 转喻研究几乎都是在这一层面上完成的。但在承认认知语言学的开创性贡献之余,我们也不应该忽略修辞学作为一种传统学科本身所担负的历史使命。语言学研究的历史告诉我们,每一次重大研究进展的取得既包括了学科之间的横向贯通,又包括了本学科的理论裂变和重构。因此,我们对修辞的研究也应该从这两个方面来进行,一是借助其他学科的专业知识来充实我们的理论基础,二是利用语言学,尤其是认知语言学已有的研究成果来深入地挖掘传统修辞的辞格功能。但这样的研究不是研究对象和研究方法的简单回归,而是在借助新的理论形态建立科学合理的研究模型的基础之上来进行。基于这样的设想,利用21世纪的第一哲学即心智哲学的一些理论观点为支撑,尝试建立一种具有普遍性的解释框架,为英语修辞的辞格系统研究服务。

二、修辞格的本质属性再探

1 英语辞格研究的历史探源

在修辞学研究的历史中,学者们从未停止过对于修辞格本质属性的探索,从亚氏起的整个古希腊、古罗马时期修辞一直被视为一种言辞的“装饰物”或语言的“变异”,这种偏见一直持续到19世纪中后期,并最终导致了修辞学科的没落。其中最直接的一个原因就是修辞学家热衷于辞格的分类,而忽视了辞格自身的描绘—表现能力,使得修辞研究成了单纯的“辞格”分类研究,丧失了修辞学传统的人文属性。其实早在文艺复兴时期就有人对辞格的所谓“装饰性”提出异议,至20世纪更多的学者从不同的立场批评这一说法。如符号学家洛特曼就明确指出:“(语义)辞格并不是服务于表达领域的饰物,而是建立某种内容的机制”(张会森,1996)。

基于这样的认识,20世纪初辞格研究首先在法语语文界得以复苏。法国修辞界沿袭了欧洲将figures 作为“辞格”的传统,例如Meyer 在1952年出版的A Glossary of Literature Terms词典中就将辞格视为是“不同于文学语言的一种语言,……使用者的目的不是明确告知某事某物,而是促使读者展开丰富的想象来对作者的观点加以理解”(http://www.uncp.edu/home/canada/work/allam/general/glossary.htm#f)。

此后的研究中辞格被普遍认为是一种“变异”,但“变异”所针对的对象并没有人能够说清楚,直到20世纪60年代西方学者使用“零度概念”来对其加以说明。所谓“零度概念”,简而言之就是绝对中立、不带任何感情色彩的语言;与此相对应,任何偏离“零度”的语言都被视为是一种“变异”。无疑,辞格是一种典型的变异性语言。但“零度”的概念充其量不过是一种工作语言,因为事实上世界上没有一种语言是真正处于“零度”不偏离位置的,因此语言的变异也就是普遍存在的,辞格当然更是如此。

将辞格视为一种语言变异进行的研究绵延至20世纪下半叶,直到认知语言学的兴起,人们才认识到诸如隐喻之类的辞格不仅仅是语言变异那么简单,它们更多地体现了人类认识自然的一种思维方式。由此展开的关于各种修辞格的研究,包括转喻、夸张、委婉语等等,形成了辞格研究的认知语言学局面。这一时期的研究有一个共同的特点,就是将修辞格看作人类形象思维的结果,是人们用类比的方式来认识世界的工具。主要采用的研究方法就是借用认知语言学的一些理论来对某一辞格的内在机制进行解读。无疑,这样的研究相比传统的辞格分类和变异研究已经实现了跨越式的发展。但认知视角下的辞格研究还有些问题没有解决,例如,两域论和空间合成理论关于隐喻的研究,都仅仅是提出了两域之间的映射或是不同输入空间的融合的假设,至于映射和融合的中介或具体的步骤却还是语焉不详。由于“语言是基于心智的”(蔡曙山,2007;徐盛桓,2011),对语言的研究归根结底要深入到对其心智活动的探究,也就是要将“心智”推向研究的前台。因此,通过对修辞活动所涉心智因素的分析,有可能解决“修辞格如何形成”的问题。要完成这一任务,我们可以立足于心智哲学的视角来对什么是修辞格进行新的审视。

2 从心智哲学的角度看修辞格

长期以来修辞研究采用的是“所见即所得”的方法,即对辞格如何形成语言表达式的过程进行刻画,对语言前思维的过程却很少进行追问。维果茨基、乔姆斯基等人曾对这种语言前思维进行过研究,在心智哲学中称为心理语言。和自然语言相比,它只是一种假设的语言,“其概念和命题不用词语来表征”(Fodor,1985)。因此,心理语言很可能是外部语言生成前的以意义为中心的思维过程或是一种由感受而发生的思维,从“所行即所思”到“所感即所思”再到“所言即所思”。它在很大程度上是用纯粹的意义来加工,意义是思维生成、记忆和理解的基本单位(徐盛桓,2010)。

之所以选择从心智哲学的角度对修辞格进行解读,是因为历史上修辞学与哲学一直保持着紧密的关系,“新修辞”运动更是凭借修辞哲学的构建而得以展开。半个多世纪以来,语言研究的趋势是越来越关注心智与语言的关系,以说明意义是如何建基于更具生物学意义的心脑关系之上的。这一趋势促使认知语言学家除了关注认知心理学的进展以外,还开始关注身心关系“形而上”的研究,这正是当代心智哲学研究所关注的核心问题。可以说,心智哲学把人的心智活动直接推向了前台。心智哲学对修辞学的启示在于,修辞性话语作为一种外显的语符,它所表征的是认知主体对客观世界的感觉和感受,实质是身心关系在语言中的体现。从这个角度观察,修辞格的产生过程可以表述如下:客观外部世界所存在的事物在一定的意向性指引下,经由视觉系统形成原初意识之后经历了一系列的格式塔转换而成为意象(image),该意象扩展成为对外部世界的一种感受。这种感受用语言来进行描述就是一个“用例事件”(usage-event)。随着使用频率的增加,这些用例事件演化成为符合一定类聚系统的语言模式,修辞格由此产生。

从心智哲学的角度看修辞格,意味着我们要采取一些哲学研究的分析方法,通过对修辞现象本质的探究来揭示产生该现象的最本质、最核心的一些问题。也就是说,通过对心智的研究来揭示人类语言的一些共性特征。修辞话语实际上是人类“童年”时期形象思维的一种再现,最显著的一种表达特征就是“以A 言B”。但这里有两个问题一直困扰着研究者:B为何能被A 所言?B是如何被A 所言的?这些是修辞研究一直在探讨的问题。认知语言学从映射和空间合成的角度对第一个问题进行了比较充分的说明,但对第二个问题则语焉不详,这为我们从心智的角度研究它提供了空间。为此,本文拟重建一个英语辞格系统,以便以“类”为单位,对英语辞格的语义变异现象进行分类解读。

三、英语辞格系统新拟

1 英语辞格系统研究回顾

英语辞格的分类问题一直是学术界热烈讨论但并未达成共识的话题,自亚里士多德以来,学者们对辞格提出了多种多样的分类。修辞学传统上比较流行的做法是把辞格分为两大类:(1)语词格(figures de mots)或语义辞格;(2)思想辞格或言语辞格(figures of de pense),即语义辞格之外的其他辞格,如词语形式、句法配置辞格等。在现代辞格研究的系统化浪潮中,Burke(1950)和Jakobson(1967)首先对辞格的分类问题进行了阐述,Leech(1969),Vickers(1988),Corbett和Connors(1999)等在接受Quintilian 关于辞格基本含义观点的基础上,将英语辞格分为两大类,即形式(schemes)和语义(tropes)两大类。µ学派则根据零度偏离的概念,将辞格定义为对零度语言一定的偏离,并在此基础上对辞格进行了意义深远的分类研究。

µ学派运用元语言学和符号学将修辞格分为“表达”和“内容”两大类及“词”与“句”两级,在这种双重二分法基础上建立了一个由四类辞格组成的修辞系统:词法辞格、句法辞格、语义辞格和逻辑辞格。他们提出了“零度偏离”的概念对辞格的本质属性进行解释,用冗余性、自改正、不变项等概念对辞格之间的关系加以描述。µ学派这一辞格理论对整个辞格研究具有开创性意义。无疑,µ学派的辞格分类系统为我们借助理论形态建立科学的辞格系统提供了很好的例示,这一分类体系的不足之一在于,“这样一种划分方式从逻辑观点看是无可非议的,但人们可以问它在何种程度上符合实际的运作,而不只是一种简单的助忆方法呢?”(李幼蒸,1999:333)与此同时,这种分类系统还面临着辞格收录的标准是否合理的质疑。

本文认为,µ学派固然存在上述种种不足,但它的双重二分法所构建的修辞格系统基本覆盖了语言使用的整个范围或修辞领域,有值得我们学习和借鉴的地方。不过这种分类方法的确在实际使用中有繁琐之虞。另外,µ学派的分类系统中有三类属于语言系统的辞格,即形态变异格、句法变异格、语义变异格。这三类辞格中,句法变异似乎可归于形态变异一类,因此本文在形式和意义二分的基础上尝试对英语辞格系统进行新的构建。需要说明的是,由于本文是从心智的角度对英语修辞格及辞格系统进行研究,因此两大分类中语义类辞格是本文的研究重点。本文也因此不再对形式类辞格进行专门的分类研究,而是接受Corbett和Connors 的分类标准,将一些常见的英语修辞格进行对照分析,分别归入“语音形式变换”类和“结构形式变换”类。

2 英语辞格系统拟构

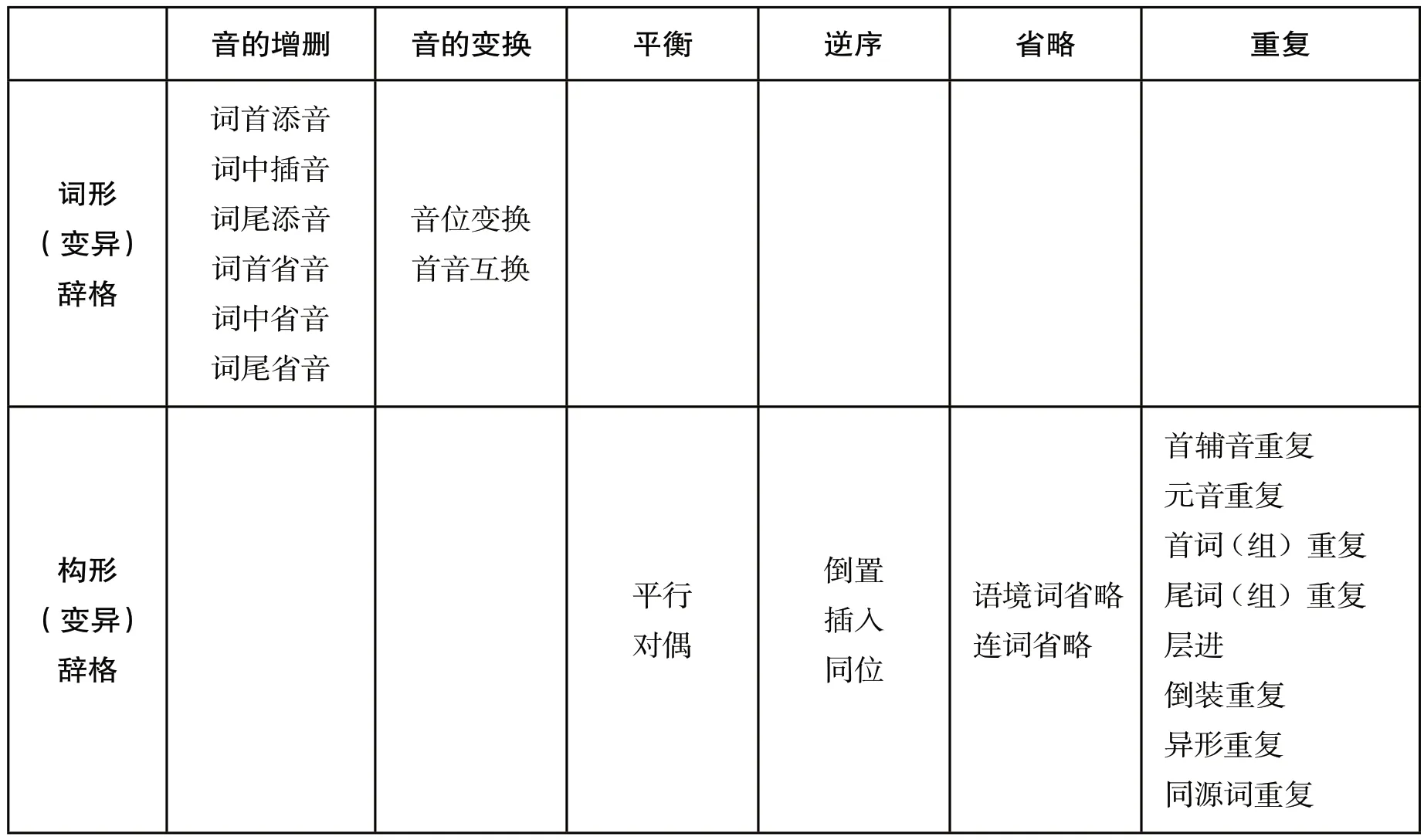

2.1 Corbett和Connors 对形式类英语辞格的区分

Corbett和Connors(1999:379-395)指出,所谓的形式类辞格主要是指通过词语内部音(节)的变换或语句结构调整来实现语言变异的修辞现象。前者被称为词形辞格(schemes of words),后者为构形辞格(schemes of construction),词形辞格和构形辞格根据内部音(节)的增删和转换被细分为两大类八小类①。

形式类修辞格

2.2 意义类英语辞格的划分

在Corbett和Connors 的分类体系中,意义类的修辞格是指在语言使用过程中语义发生变异的修辞格,喻类辞格占了很大比重,如隐喻、转喻、提喻等。显然,除了喻类辞格,英语修辞格还有其他诸多类型的语义修辞格。因此,本文拟对一些常用的英语修辞格重新进行分类,目的是方便后文对该类辞格的生成机制进行考察。常用的语义类英语修辞格主要包括:喻类辞格:明喻(simile)/ 隐 喻(metaphor)/ 转 喻(metonymy)/提喻(sybecdoche)等;拟类辞格:拟人(personification)/拟植物(pantfication)/仿拟(parody)等;转义类辞格:反语(irony)/双关(pun)/夸张(hyperbole)/ 委婉(euphemism)等;移置类辞格:移就(transferred Epithet)/通感(synaesthesia)/ 一笔 双 叙(syllepsis)/轭式搭配(zeugma)等。

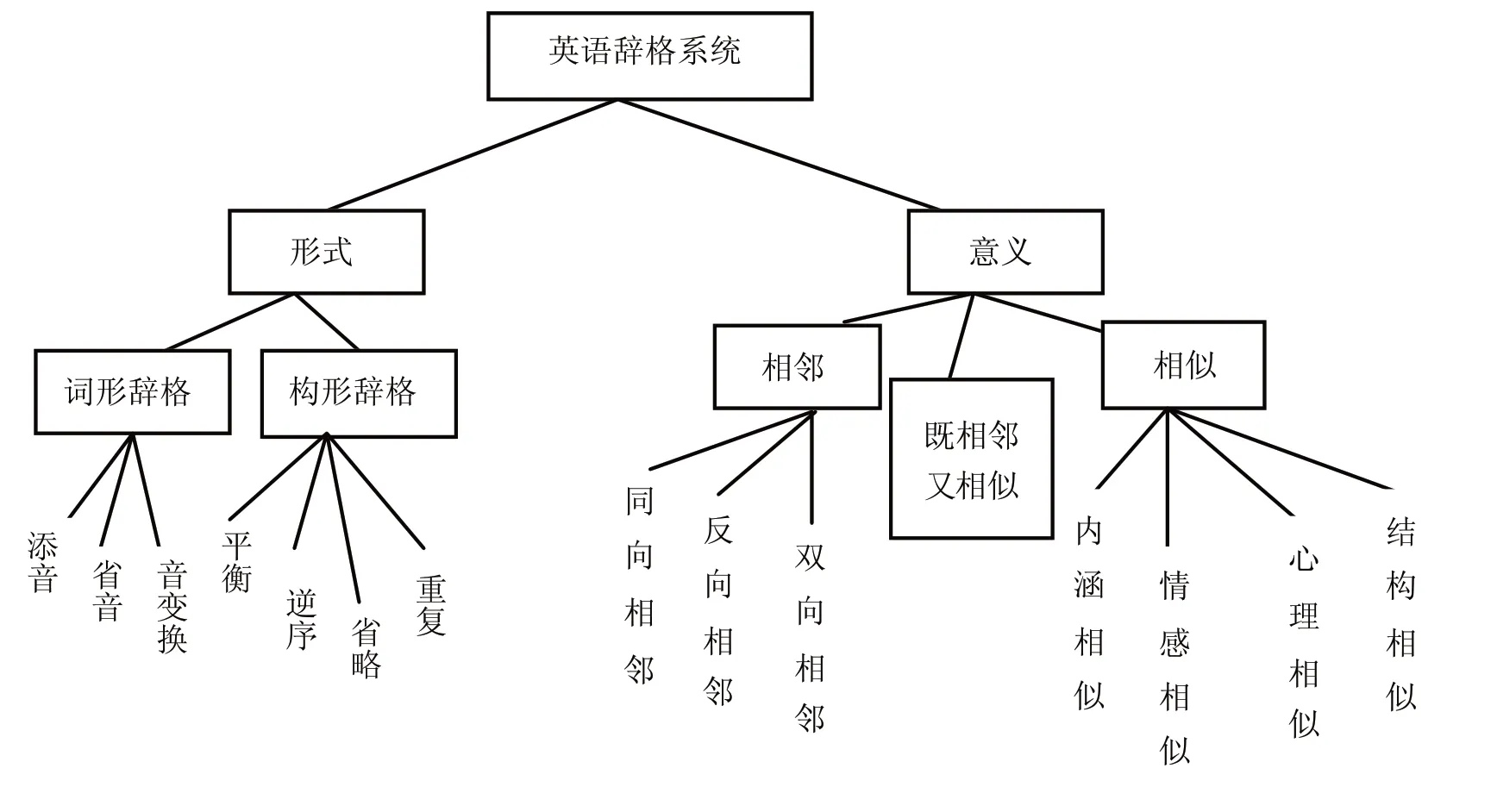

本文对语义类修辞格重新划分,目的是为了对该类辞格的生成机制进行系统说明,并进而回答“B 是如何被A 所言的?”徐盛桓(2008)曾论及:“一个修辞格的生成是想要表达的意向内容在意向态度的制约下通过相邻/相似关系的中介推衍出一个有特色的修辞表达式的过程”,本文接受这一观点,并据此将上面所归纳的四类英语常用语义修辞格按照“相邻”、“相似”、“既相邻又相似”三个维度进行重新分类如下:

(1)相邻类:转喻、提喻、反语、夸张

a.同向相邻:转喻、提喻

b.反向相邻:反语

c.双向相邻:夸张

(2)相似类:明喻、隐喻、拟人、拟植物、仿拟、通感、移就

a.内涵相似:明喻、隐喻

b.情感相似:拟人、拟植物

c.心理相似:通感、移就

d.结构相似:仿拟

(3)既相邻又相似:委婉、一笔双叙、轭式搭配、双关

综上,我们重新建构如下一个英语辞格系统:

在这个英语辞格系统中,意义类修辞格的重新划分体现了语言运用的常规关系假设(徐盛桓,2007),即语言运用总是设定话语中所涉及对象和事件之间形成的关系是常规关系,常规关系可以通过相邻/相似关系把握;隐性的意向推衍出显性表述是通过常规关系维系的,并受说话人意向性制约。从本质上来说,修辞格的出现就是认知主体的隐性意向以显性的表述被呈现的结果。但这个显性表述是如何被呈现的,也就是“B 是如何被A 所言的”则是语言学家一直乐此不疲的话题。本文试图从心智哲学的意向性理论出发,尝试作出解释。由于篇幅所限,本文仅就相邻类英语辞格的生成机制进行说明。

四、语意义类辞格生成机制研究

心智哲学与语言的系列研究中,已有研究者分别对转喻(何爱晶,2012)、反语(黄缅,2012)、拈连(刘倩,2012)等修辞格进行了研究。其中,何爱晶从心智哲学的意向性理论出发,通过对转喻的本质性特征进行重新思考,提出了转喻“意向性解释三原则”来对同一本体为何会产生不同喻体的问题加以说明。研究表明,转喻的喻体和本体之间是一种解释和被解释的关系,决定本体以何种语言形式(喻体)进行表达的是认知主体的意向性。本文拟在此基础上研制一个“意向性解释框架”,以期对相邻类辞格的生成机制作出统一解释。

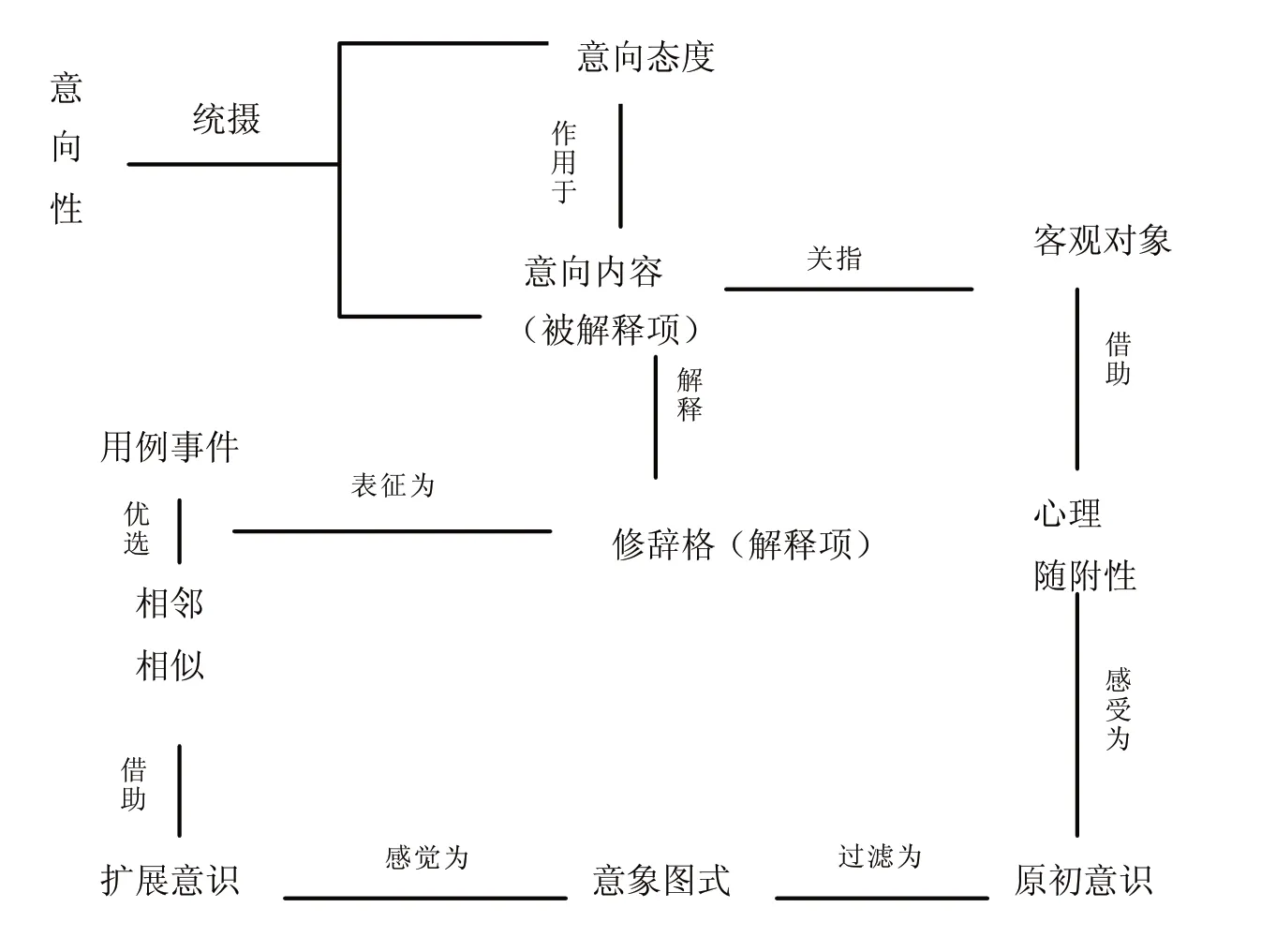

1“意向性解释框架”的研制

所谓转喻的“意向性解释三原则”(何爱晶,2012)是指:(1)意向性统摄原则;(2)解释项优先原则;(3)解释项—被解释项的非因果关系原则。原则(1)表明,认知主体的意向性活动是转喻产生的起点并贯穿着转喻表达的始终。原则(2)主要是阐明喻体的优选论特征。原则(3)则主要是对解释项与被解释项之间的关系加以限定。对于心智哲学视角下的“意向性”的研究,国内研究者近两年来多有论述(廖巧云、徐盛桓,2012)。一个基本的观点就是:意向性是人的意识的一项核心内容,是一次意识活动的发端,并贯穿这一活动的整个过程。意向性可体现为意识活动的一种“工具”,是意识观照事物事件事态时所展现出的一种体现“利己”的取舍倾向,表现为意识活动中对对象的注意、过滤、选择、表征时的心理状态,并呈现判断、评价、表征的功能。据此本文拟定如下“意向性解释框架”作为研究工具对英语修辞格的生成机制进行解释。

上图表明,意向性统摄着意向态度和意向内容,而意向态度作用于意向内容并进而对特定的客观对象加以关注。根据属性二元论可知,任何的客观对象都有物理和心理两种基本属性,后者随附于前者。认知主体借助心理随附性形成了关于客观对象的感受,这从意识层面上来说属于原初意识。原初意识经过一系列的格式塔转换后,过滤形成了相关的意象图式,原初意识进而“感觉为”扩展意识。这种语言前思维过程最终要依赖语言加以表征,因此扩展意识就要借助相邻/相似这两种常规关系“优选”出一个恰当的用例事件作为语言表征的对象,这一表征的对象如果是一种修辞性的语言就是修辞格。从意向性解释的角度而言,修辞格就是一个“解释项”,它被用来“解释”认知主体打算表达的意向内容(被解释项)。

2 英语辞格生成机制运用举隅:以相邻类辞格为例

本文将转喻分为“同向相邻”、“反向相邻”和“双向相邻”三小类。所谓“同向相邻”指的是本体和喻体在语义关系轴上处于同一个方向。大多数转喻都属于同向相邻,但也有少数例外,如反语This diligent student seldom reads more than an hour per month.显然一个每月读书不超过一个小时的学生无论如何都和“勤奋”沾不上边的。因此,反语是一种反向关系的相邻类辞格。而夸张则是一种同向相邻,无论夸大还是夸小,在语义轴上都处于同一个方向。限于篇幅,本文仅对同向相邻类辞格的生成机制进行说明,研究工具正是上文所研制的“意向性解释框架”。

从上面对形式类辞格的分类可知,“转喻”和“提喻”是两种主要的同向相邻类修辞格。近年来认知语言学将转喻和隐喻视为人类最基本的认知操作,是对抽象概念认识和表达的强有力的工具,因此,对于此二类修辞格的研究热情有增无减。认知视角下的转喻被普遍定义为相邻关系的替代,如局部与整体、局部与局部等。但相对而言,提喻则较少被人关注,间或作为转喻的一个分支被顺带提及。尽管如此,仍然有学者提出不同看法,认为转喻体现的是两个绝对独立事物之间的相关或对应的关系,因此两者之间是一种相关但不包含的关系。而提喻体现的是两个不仅相关而且包含的两事物之间的连接关系(Fontainer,1968:65)这种将提喻从转喻中分离出来并视为两个对等概念的提法被一些学者所认同,并进而从认知语言学的原型理论角度出发对两者之间的模糊性进行了说明(陈新仁、蔡一鸣,2011)。本文拟在此基础上,运用“意向性解释框架”对转喻和提喻的生成机制进行统一的说明。

(1)We had to carry bottles of very expensive Cologne and we constantly sprayed him down.(Jeffy Rodack,World’s No.I Spoiled Kid)

(2)Joanne burned Player after Player in her nervousness at his father’s eccentric and preoccupied driving.(John Updike,Home)

(3)They were short of hands.

(4)He could hardly earn his everyday bread.

例(1)中Cologne(科隆)作为一个城市以盛产香水出名,因此这里用一个相关事物来转喻另一个事物。例(2)中的Player 作为一种香烟的品牌名被用来转指“香烟”本身。这两个例子都是“绝对独立”的两个事物之间的指称。而例(3)和例(4)的情况则略有不同,尽管都是相邻事物之间的指称,但无论是hand 还是bread 都与它们所指称的事物之间具有一种类属关系。本文认同陈新仁和蔡一鸣(2011)的研究结论:转喻和提喻都是“相邻类比喻”这一范畴的成员,只不过前者属于典型转成员,后者是非典型成员,两者之间的边界是模糊的。正因此属于同一范畴的成员,因此它们的生成机制有望在“意向性解释框架”下得到统一解释。

根据“语言运用的意向性假设”可知:语言交际的一个基本特征是说话人向受话人表达意向,而受话人则要辨识其意向。意向性包括两方面:意向内容和意向态度(徐盛桓,2008)。因此,意向性是任何一种言语行为的起点,并且贯穿整个言语行为过程,这也正是本文能够建立起“意向性解释框架”的立论基础。意向性具有统摄作用,无论是修辞性话语还是一般话语,其意识活动都是以意向性为出发点展开的。在修辞格的形成过程中,首先是说话主体持有对某一客观对象进行修辞性表达的意向态度,然后才会对所欲表达的内容予以关注。

例(1)的说话主体想要用一种偏离一般性话语的表达方式来谈论“香水”,这种态度会直接表现为他对客观事物的关注。而香水的一些物理特征,如“外观为透明溶液”,“主要成分为香精和乙醇”,“可直接喷洒”等,都会借助于心理属性对于物理属性的随附性被语言主体所感觉,这就是主体对于客观事物的原初意识。这种原初意识经过一系列的格式塔转换,形成关于“香水”的意象图式,意象图式进而被主体自觉知为扩展意识。至此,认知主体对于想要解释的对象,也就是意象内容,即“香水”的语言表征仍未实现,还停留在语言前思维阶段,即所谓的“心理语言”。“香水”作为一种非自然语言在意识层面被感觉为一种扩展意识,这种扩展意识经过一定形式的过滤和转换后与人的认知系统中固有的语言符号进行镶嵌和融合并以特定的语符加以表述,这样语言就以语言思维为临界点实现从思维到语言的突破。由于客观事物总是处于一种常规关系之中的,客观事物以两种基本的形态存在,要么相邻,要么相似。因此,“香水”的认知主体就会自觉地借助百科知识,优选出一个最能体现“香水”特征的用例事件来作为扩展意识最后所涌现出来的语言表达式。如果语言主体恰好拥有“科隆盛产香水”这一常识,那么自然地,“科隆”作为一个邻近事物就很容易被用来指代“香水”。从意向性解释的角度来看,则cologne 作为一个转喻辞格充当了解释项的角色,它被用来解释认知主体的意向内容,而“香水”则扮演了被解释项的角色。一个转喻辞格就此产生。(3)和(4)中提喻的生成过程与此类同。只不过由于认知主体百科知识体系的不同,在原初意识转换为扩展意识的过程中,涌现出来的是与意向内容“既相关且包含”的用例事件。因此认知主体只需要付出相对较少的认知努力就可以用一个修辞格来表达意向内容。当然,解释项对被解释项的解释力似乎也就更有说服力。例如hand 作为身体的一部分,在认知主体试图借助相邻/相似关系来选择恰当的修辞格表达自己的话语意图的时候,该词语就很容易被用来指代worker 这一真正的意向内容。

综上所述,英语修辞格的生成机制大致可以用意向性来进行解释,即一个修辞格的形成总是在认知主体一定的意向态度之下,借助修辞性的话语来对欲表达的意向内容进行解释。为了使得解释充分合理,首先需要在对客观对象形成原初意识的基础上,通过认知主体的自觉行为将头脑中的意向图式转换为扩展意识,进而借助相邻关系选取一个用例事件作为语言表征对象。这个用例事件随着使用频率的增加而逐步演化成符合一定规格的类聚系统,修辞格由此形成。

五、结语

从心智哲学的视角出发对修辞格的本质属性进行探索,将修辞格视为物理事件经由原初意识和扩展意识后涌现为一个用例事件的结果。在此基础上,以相邻/相似为依据对英语语义类修辞格重新进行了分类,目的是对语义类修辞格的生成机制作出解释和说明。为了实现这一研究目标,本文特别研发了一个“意向性解释框架”。文章最后以相邻类辞格为例,利用该框架对同向相邻类辞格的生成机制进行了分析。

注释:

①从表中可以看出,Corbett和Connors 对“形式”类修辞格的认定主要是从词的发音变异和句式结构的变异两个方面进行区分的。由于本研究主要针对“意义”类辞格的生成机制进行研究,因此对Corbett和Connors 不多作讨论,只是借用这一部分内容以完成对整个英语辞格体系的建构。研究的重点放在“意义”类辞格的划分和机制的探究。

[1]Burke,K.A Rhetoric of Motives[M].New York:Prentice Hall,1950.

[2]Corbett,E.P.J.&R.J.Connors.Classical Rhetoric for the Modern Student[M].New York:Oxford University Press,1999.

[3]Fodor,J.A.Fodor’s Guide to Mental Representations[J].Mind,1985,(94).

[4]Fontanier,P.Les Figures du Discourse[M].Paris:Flammarion,1968.

[5]Jakobson,R.Linguistics and Poetics[A].In S.Chatman &S.Levin(eds.)Essays on the Language of Literature[C].Boston:Houghton Mifflin,1967.

[6]Lakoff,G.&M.Johnson.Metaphors We Live By[M].Chicago:The University of Chicago Press,1980.

[7]Leech,G.N.A Linguistic Guide to English Poetry[M].London:Longman,1969.

[8]Vickers,B.In Defence of Rhetoric[M].Oxford:Clarendon,1988.

[9]蔡曙山.关于哲学、心理学和认知科学12 个问题与塞尔教授的对话[J].学术界,2007,(3).

[10]陈新仁,蔡一鸣.为提喻正名——认知语义学视角下的提喻和转喻[J].语言科学,2011,(1).

[11]何爱晶.转喻的意向性阐述[J].湖北民族学院学报(社科版),2012,(6).

[12]黄缅.心智哲学视角下的反语研究[J].外语研究,2012,(5).

[13]李幼蒸.理论符号学导论[M].北京:社会科学文献出版社,1999.

[14]廖巧云,徐盛桓.心智怎样计算隐喻的?[J].外国语,2012,(2).

[15]刘倩“.拈连”为什么可能?[J].外语教学,2012,(1).

[16]徐盛桓.基于模型的语用推理[J].外国语,2007,(3).

[17]徐盛桓.心智哲学与语言研究[J].外国语文,2010,(5).

[18]徐盛桓.修辞研究的认知视角[J].西安外国语大学学报,2008,(2).

[19]徐盛桓.语言研究的心智哲学视角——“心智哲学与语言研究”之五[J].河南大学学报(社会科学版),2011,(4).

[20]张会森.关于辞格和辞格的研究[J].外语与外语教学,1996,(2).