论楚竹书《周易》之特殊符号

2013-11-03吴勇

吴 勇

(长江大学文学院,湖北荆州,434023)

论楚竹书《周易》之特殊符号

吴 勇

(长江大学文学院,湖北荆州,434023)

楚竹书《周易》在每一卦首尾各有一个符号,被称为首符和尾符。关于这些符号的意义,主要的观点是濮茅左的阴阳消长说与李尚信的阴阳和合说。姜广辉则认为整理者可能将这些符号的意义复杂化了,它们可能只是为了翻检方便。本文进一步认为,这些符号并不特殊,其实就是分卷符号。当然分卷也有一定的原则,仍然要考虑某些卦的权重及相互之间的错综关系。这些特殊符号还有可能是出于占筮的目的而设计的。

楚竹书 《周易》 特殊符号 分卷符号

楚竹书《周易》在每卦首尾分别有一个符号,被称为首符和尾符。濮茅左先生说:“竹书《周易》中的符号只出现在每卦首简的卦名之下,及末简的最后一字下。每个卦名具有两个符号。卦名后的符号,我们称之为‘首符’,末简最后一字下的符号,我们称之为‘尾符’。符号是根据所处的简位来命名的,简单地说即首简上的符号称之为‘首符’,末简上的符号称之为‘尾符’。”[1]符号分别由匚、红匚、■、红■四种基本符号组合而成,或单独出现。濮茅左先生说是“两个基本符号”,其实颜色不同,当然是不同的符号了,所以其实是四种符号。这四种符号的组合,理论上讲应该有八种:单独的匚、红匚、■、红■,组合的红匚套以■、匚套以红■、红■里叠以匚、■里叠以红匚,然而实际上在上博简《周易》中见到的是六种:即红■、红匚套以■、■、匚套以红■、红■里叠以匚、匚。可见缺少两种符号,即单独的红匚、■叠以匚。为什么会缺失了两种符号?我认为这个问题很关键,这是我们讨论楚竹书《周易》特殊符号的前提。如果这个问题不弄清楚,就匆忙地对这些特殊符号有什么意义下结论,而且进一步地把它和卦序问题联系在一起,恐怕是有问题的。

一、 关于楚竹书《周易》特殊符号的代表性观点

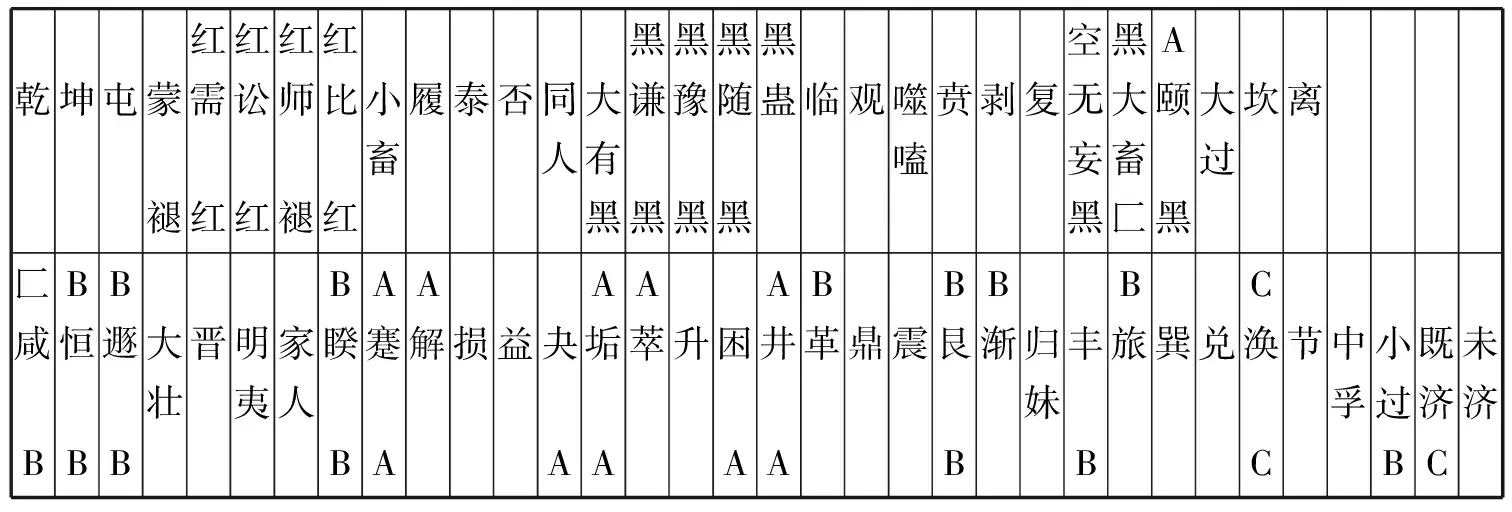

楚竹书《周易》仅存三十四卦,而其中有些卦的符号也已经残缺。所有各卦所见符号,李尚信先生曾用如下图表列出[2]:

乾坤屯蒙褪红需红红讼红红师褪红比红小畜履泰否同人大有黑黑谦黑黑豫黑黑随黑黑蛊临观噬嗑贲剥复空无妄黑黑大畜匚A颐黑大过坎离匚咸BB恒BB遯B大壮晋明夷家人B睽BA蹇AA解损益夬AA垢AA萃升困AA井AB革鼎震B艮BB渐归妹丰BB旅巽兑C涣C节中孚小过B既济C未济

说明:图中“红”表示红色的“■”;“黑”表示黑色的“■”;“A”表示红色的“匚”中套以黑色的“■”;“B”表示黑色的“匚”中套以红色的“■”;“C”表示红色的“■”里叠以一稍小的黑色“匚”;单独的黑色“匚”符号仍用其本身表示;而“褪”则表示此处符号颜色已全褪,无法判断;“空”字则表示该处未见任何符号。

从该表可见,残留有特殊符号的共有三十卦,蒙卦尾符位置既已褪色,无法辨认,实际上无法得知其尾符了。而在这三十卦中,首符、尾符完整的也仅有十九卦,其余的或首符残缺,或尾符残缺。因此,完整的首符、尾符其实在六十四卦中仅占四分之一多点。这给我们探讨上博简《周易》的特殊符号带来很大的困难。因此,目前学界对此特殊符号的研究,多有推测、猜想之处,甚至不乏生硬臆测以使符合自己推断的做法。有鉴于此,我认为先要弄清楚究竟应该有几种符号。

四种基本符号的组合,理论上应该有八种情况,然而从现存的特殊符号来看,仅有六种。由于六十四卦中首符、尾符完整的仅有十九卦,仅占四分之一多,那么,是不是可能缺失的两种符号即单独的红匚、■叠以红匚都恰好在这些遗失的卦中呢?或者说本身仅有六种符号呢?要弄清楚完全的组合有几种符号,需要按照其在六十四卦中的排列顺序,找出其规律。然而现在的问题是,要弄清楚竹书《周易》本来的排列顺序是非常困难的,何况还仅存三十四卦,残缺不全。目前研究者基本都是以今本《周易》的卦序来比附、推测,李尚信先生就认为“楚竹书卦序无疑是一个与今本卦序有关的卦序,而且极可能就是今本卦序”[3]。当然,也有像濮茅左先生认为楚竹书《周易》可能有着与今本、帛书本都不同的卦序。下面分别来看濮茅左先生和李尚信先生的推定。

濮茅左先生认为,在竹书卦名中,有两种情况:(一)首符、尾符同类。(二)首符、尾符异类。如下:首符、尾符同类的卦:红■类,需、讼、师、比,首符尾符同为红■;红匚套以■类,蹇、姤、井,首符尾符同为红匚叠以■;■类,谦、豫、随、无妄,首符尾符同为■;匚套以红■类,恒、遁、睽、艮,首符尾符同为匚套以红■;红■叠以匚类,涣,首符尾符同为红■叠以匚。首符、尾符异类的卦:大蓄,首符■,尾符匚;咸,首符匚,尾符为匚套以红■;颐,首符为红匚套以■,尾符为■。濮茅左先生认为除了大蓄、咸、颐三卦是同卦异符外,其他都是同卦同符,这说明,同卦同符是其常态。分析同卦同符的情况,他发现:需与讼、师与比、谦与豫、随与蛊、丰与旅、蹇与解、困与井等符号分别相同,而这些成对的卦其内在的关系,是卦画互为倒置的关系(按:即所谓“倒象”“反易”“综卦”)。这些对立组成的卦,都分别具有相同的符号。他认为:“毫无疑问,这是楚竹书《周易》的一个重要原则,‘对立与统一’。所谓‘对立’,即指两个相对应的相反卦。相反卦可分为两类:其一,形式对立的相反卦(按:即“倒象”)……其二,爻位阴阳对立的相反卦(按:即所谓“错象”“错卦”)。”[4]在他统计的六十四卦中,属于第一种情况的共有二十四对,共四十八卦;属于第二种情况的有四对,共八卦;兼有这两种对立的共有四对,共八卦,也就是易学中被称为“四正”的泰否、既济未济,被称为“四隅”的归妹渐、随蛊。由此,他认为:“楚竹书《周易》对卦名的分类,明确地体现出二二相耦,对立统一的原则。”[5]根据这个原则,他进一步尝试推定了残缺卦的符号。通过对三个同卦异符的卦的分析,他认为“匚”可能是“楚竹书《周易》上、下部分的分界符号”。[6]他最后总结道:“楚竹书《周易》中的红黑符号的变化,与《周易》阴阳变化理论的历史典籍记载遥相呼应、彼此印证。红■意味着阳盛,易穷则变,盛极必反,‘阳盛则包阴,阴盛则含阳’(冯椅《厚斋易学》),于是阳往阴来,红阳往黑阴来(红匚套以■),红阳中产生了黑阴,‘阴阳接而变化起’,(《荀子·论礼篇》)然后黑阴盛,达极则成■,‘阴盛阳微则阳附阴,阳盛阴微则阳决阴’(宋朱震《汉上易传》)于是阴往阳来,黑阴往红阳来,黑阴中生红阳(匚套以红■),红阳又盛,至极,完成了一个由阳转阴、由阴转阳的完整过程,楚竹书《周易》用红■叠以匚来表示一个分界过程,同时,意味着事物在阴阳变化中转换,事物在阴阳变化中发展,事物在阴阳变化中进入了新循环,如此‘阴盛又阳生,阳盛又阴生,只管循环不已也’。(蔡清《易经蒙引》)因此,楚竹书《周易》中的符号类序为:红■、红匚套以■、■、匚套以红■、红■叠以匚。这是阴阳理论的形式表现,它与易辞是形式和内容的统一,易理精神的反映。楚竹书《周易》的符号变化,反映了事物发展、演化、衰退而又循环的过程。”[7]

对濮茅左先生的观点,李尚信先生说:“濮先生认为,楚竹书《周易》的特殊符号,是与其卦序的排列有关的。这一看法应该是正确的。”[8]“首先,这些符号不只是用来标示以卦爻辞的开始和结束,如果仅仅为了此一目的,没有必要运用这么多类复杂的符号,而最多只需要两种就够了。其次,正如濮先生所指出,这些符号的分类,与卦和卦爻辞的吉凶、内容等无关。第三,它也不是用来分卷的,因为仅仅是为了分卷,也不需要这么多复杂的符号。第四,也不是为了记忆卦的排列顺序,为了有助于记忆顺序也不需要这么复杂的符号。第五,这些符号与卦自身的阴阳性质也无关。第六,这些符号也看不出与占筮有什么联系。第七,从上图可看出,这些符号在今本卦序中基本呈同类相聚的状态(即同类的特殊符号在今本卦序中是排在一起的),表明其不仅与卦序有关,而且与今本卦序有着密切联系。”[9]但是,他对濮先生认为楚竹书《周易》卦序是与今本卦序不同的卦序的说法表示了怀疑:“如果楚竹书《周易》的卦序是一种完全不同于今本的另一种卦序,那么,其各类符号在今本卦序中就应该呈无规律的分散排列……但事实恰恰相反,这说明楚竹书《周易》的卦序同今本卦序有着非常密切的关系。”[10]对此,他提出了自己的推测:“竹书中的特殊符号应有七类,而不是六类,它们是:第一类,红色的‘■’;第二类,黑色的‘■’;第三类,红色的大‘■’中叠以黑色的小‘■’;第四类,黑色的‘匚’中套以红色的‘■’;第五类,红色的‘匚’中套以黑色的‘■’;第六类,红色的‘■’里叠以一稍小的黑色‘匚’;第七类,单独的黑色‘匚’符号。”对于这七种符号的含义,他认为:“凡带有‘匚’的组合符号全居今本卦序的下篇,而不带‘匚’的组合符号全居于上篇,且上、下篇各有三类。我们稍加分析即可知道,上、下篇各自的基本的类只有两类。上篇的基本类是红色的‘■’类与黑色的‘■’类,它们可以代表阴和阳的对待。而上篇的第三类则是红色的‘■’与黑色的‘■’的组合,可以代表阴和阳的互渗与阴阳的和合,且红色的‘■’较大,代表阳主阴从。下篇的基本类是A类和B类,即黑色的‘匚’中套以红色的‘■’类和红色的‘匚’中套以黑色的‘■’类,亦代表阴和阳的对待,而其第三类亦是A类和B类的组合,下篇中的第三类在竹书中的组合形式是红色的大‘■’中叠以一个小‘匚’,我猜测它可能就是A类和B类符号组合叠加的简化形式,其代表的含义亦是阴和阳的互渗与和合。”“有个说法,称上篇代表天道,下篇代表人道。天、人相对而言,天道属阳,人道属阴;天道纯,人道杂。故上篇的基本类是单纯的红、黑符号(代表纯阳、纯阴),而下篇的基本类是红、黑相杂的符号(代表阳中有阴、阴中有阳)。而根据‘有天地然后有万物’,‘有万物然后有人类’(《序卦》语)的观念,整个宇宙天地与人类的演化,是先产生纯阳的天(相当于上篇的红色‘■’),然后产生纯阴的地(相当于上篇的黑色‘■’),然后天地之气相交(相当于上篇的红、黑相杂类),于是天道流行,产生万物与人类(相当于下篇的B类,乃是天道和合之气继续演化的结果,故必含阴阳的杂交)……最后是达到人类大同的理想社会(相当于下篇的红、黑与匚相杂类即C类)。”“上篇是从阳到阴到阴阳的和合,下篇是从阴到阳再到阴然后达到阴阳的最后和合。故上篇天道的演化是三个阶段,下篇人类的演化是四个阶段。如果这种分析成立的话,这说明‘阳三阴四’(《乾凿度》语)的观念先秦已有。不仅如此,而且,如果这种分析成立的话,那么我们也将会有另一个新的重大发现,即关于事物发展阶段的独特理论。我们知道,辩证法主要讲‘三段论’,讲‘否定之否定’,而此处不仅讲‘三段论’,还讲‘四段论’,更有‘七段论’。可以说,这一在阴阳学说统摄下的丰富、系统而又独特的事物发展阶段论,古今中外,恐怕再无出其右者。”[11]在此基础上,李尚信先生也提出了他自己对残缺符号的推定。

以上两位学者的共识是认为上博简《周易》的特殊符号是与卦序有关的,分歧在于濮先生认为竹书《周易》的卦序与今本《周易》的卦序不同,然而其推定却往往又不自觉地建立在今本卦序的基础上。李尚信先生则认为楚竹书的卦序与今本卦序关系密切,极可能就是今本卦序。然而,无论是濮先生的阴阳消长,还是李先生的阴阳和合,都建立在竹书《周易》确是按照他们所认为的卦序来排列的基础上,而如果楚竹书《周易》的卦序完全不是如此排列,这些推定就全部失去了意义。为了建立各自的推断,他们都假设了残缺的卦的符号,李尚信先生还在已有六种符号外推测了另一种符号的存在,认为是七种符号。然而,所作的种种臆测看起来似乎都比较勉强。

比如濮先生讲同卦同类符号中,属于形式对立的卦用相同的符号体现了所谓“对立统一”,然而这里有一个问题,比如需与讼为倒象,所以首符尾符都用红色的■。师与比为倒象,所以也用相同的首符和尾符,都是红色的■。但是,需讼与师比四卦都是用相同的符号。如果说需与讼、师与比是各自的对立卦,体现了对立统一。那么需讼与师比之间存在什么联系,使它们都用了相同的符号呢?如果按照濮先生的说法,红色的■代表阳盛,那么可以说这四卦都处于阳盛的阶段,所以用了同样的符号。但是同样是这种符号,为什么在需与讼之间表示对立统一,而在需讼与师比之间就成了表示阴阳消长呢?再看同样首符尾符都使用黑■符号的有谦、豫、随、无妄等卦,其中谦与豫为倒象,使用相同的符号。随的倒象为蛊卦,该卦首符为黑■,尾符残缺,推定为黑■,那么也可算是使用了相同的符号。然而无妄卦的倒象为大蓄卦,而大蓄卦使用的符号是首符黑■,尾符黑匚,与无妄符号不同。濮先生的解释是:“在发现的楚竹书《周易》中,符号匚只出现两次,它们分别处在不同的卦名中,匚,无法成类,因此,匚与其他符号的概念不同。特别是钦(咸、感)的首符为匚,这个特殊的地位,可以给我们的启示是:《周易》分上、下两部分……匚符号可能是楚竹书《周易》上、下部分的分界符号。”[12]这里存在明显的问题,匚符号仅见两次,是因为楚竹书《周易》仅存三十四卦,而其中具有完整首符尾符的仅有十九卦,只有四分之一,我们怎么能肯定在残缺的四十五卦中没有匚符号呢?如果说咸卦为下篇首卦,用匚符号作标志,那么为什么上篇是在大蓄卦用匚符号,而不是离卦,因为上篇最后一卦是离卦,对此,李尚信先生也有怀疑,他最后认为可能其实在每个阴阳变化的阶段中的最后一卦都应该有匚符号,离卦和未济卦尾符也应该是匚[13]。这样推测,那么在整个六十四卦中使用匚符号的也应该为数不少了。

对几卦使用同样符号,如需讼与师比四卦都是用相同的符号,首符尾符都是红色的■,红色代表阳,因此表示这几卦都是处于阳盛的阶段。然而按照濮先生自己排列出来的六十四卦阴阳盛衰的情况,师、比一阳五阴,阳衰阴盛,已近极点,仅在纯阴之坤卦之前,何得谓阳盛?师、比又为五阴一阳,阳盛阴衰,阳气才刚刚开始萌芽,仅在纯阴之坤卦之后,何得谓阳盛?他还举所谓《卦变图》,凡一阴一阳之卦皆从复、姤而来,凡二阴二阳之卦皆从临、遁而来,凡三阴三阳之卦皆自泰、否而来,凡四阴四阳之卦,皆自大壮、观而来,凡五阴无阳之卦,皆自夬、剥而来。然而对所谓《卦变图》,刘大钧先生已经指出:“汉、宋人的所谓‘卦变’说,确实不够严密,而且多有自相矛盾之处。因而未能正确反映出卦与卦之间的某些变化与联系。”[14]如所谓一阴一阳之卦,其实与五阴五阳之卦完全相同,只是排列次序相反。即使按照此《卦变图》,师、比自复而来,复卦一阳初生,按十二消息卦,为一阳息阴,也不得谓之阳盛。

同样使用红匚套以黑色■符号的蹇、姤、井,井卦三阳三阴,勉强也可以说阳包阴,姤卦五阳一阴,阳盛至极,仅次于纯阳之乾卦,然而毕竟下爻为阴,勉强同意它是阳包阴,但是蹇卦,二阳四阴,何得谓阳包阴?同样使用黑色■的有谦、豫、随、无妄,谦、豫皆一阳五阴,可得谓阴盛,然而随三阳三阴,无妄四阳二阴,何得谓阴盛?同样使用黑色匚套以红色■的有恒、遁、睽、艮卦,艮四阴二阳,恒三阴三阳,可谓阴包阳,然而遁、睽皆四阳二阴,何得谓阴包阳?由此看来,以所谓阴阳变化消长的理论来解释楚竹书《周易》的这些特殊符号,还是存在很多问题,无法自圆其说。

李尚信先生进一步地把楚竹书《周易》的特殊符号的意义上升到一种“阴阳学说统摄下的丰富、系统而又独特的事物发展阶段论,古今中外,恐怕再无出其右者”,确实高屋建瓴,发人深省。但也有不少的问题,其一,他假设应该有七种符号,也就是在所见六种符号外增加了一种符号:红色的大■中叠以黑色的小■,这个符号出于推测,从组合的方式来讲,不符合已知符号组合的规律,因为其他所有符号均未见同种符号叠加的组合方式。其二,对于用这些特殊符号来代表阴阳消长也好,阴阳和合也好,前述已经表示了怀疑,与六十四卦本身的阴阳盛衰并不吻合。而且无论是阴阳消长,还是阴阳和合,两位学者都认为同卦同符是常态,只在需要过渡时才使用同卦异符,那么,既然绝大多数卦都是同卦同符,也就是说,首符、尾符相同,那么这里很难理解,有什么必要弄出首符、尾符两个符号?这使我们不得不怀疑,其实至少同卦异符要占相当的比重,从理论上说,应该和同卦同符对等,这样每卦分别用首符、尾符两个符号才有区别意义,否则每卦只要一个符号就够了。其三,如果说这些符号和“卦自身的阴阳性质无关”,那么也就是这些符号自有的阴阳属性了。既然如此,特殊符号本身构成了一个系统,为何要依附于六十四卦呢?反过来说,既然依附于六十四卦之下,那么这些符号一定和卦本身的某方面的特性是相关的。其四,如果楚竹书《周易》特殊符号真有这样复杂的涵义,甚至如此境界的理论,很难理解古人是如何做到的。濮茅左先生也指出,这种宏大的事物发展阶段论的观点是“改变了文物实际符号后实现的”[15]。而且,如果说楚竹书《周易》的特殊符号是一套如此严密、复杂、精深、宏大的系统,为何在以后的《周易》版本中却消失不见了,优胜劣汰才是基本的法则。

姜广辉先生则认为:“整理者……可能把这些特殊符号的意义复杂化了。”“这些特殊符号其实际的作用是在五千余字的《周易》经文中画出大约七个‘卦区’,以方便识别和翻查。”“因此这些符号并不是《周易》原有的,而是筮者为了翻检方便加上去的,当然其符号的填加方式可能自有它的道理,即可能遵循了大体均分和照顾特殊等原则。”“楚竹书《周易》用五种特殊符号将六十四卦分成了七个‘卦区’,其目的很简单,主要是为了方便筮人从六十四卦中迅速翻检到某一卦,可能并没有其他更多的意义。因此也就不必将这些特殊符号看作原始《周易》的一个有机的组成部分。”[16]

二、 楚竹书《周易》特殊符号之我见

我认为研究上博简《周易》的特殊符号,首要的问题还是得弄清楚究竟应该有几种符号。理论上说,四种基本符号红■、黑■、红匚、黑匚的组合,应该是八种符号:单独的黑匚、红匚、黑■、红■,组合的红匚套以黑■、黑匚套以红■、红■里叠以黑匚、黑■里叠以红匚。然而在楚竹书《周易》中实际见到的缺少了两种符号:即单独的红匚,■叠以红匚。那么,这里有两种可能,一是缺少的两种符号都在残缺的卦中,二是本来就只有六种符号。由于现存首符尾符完整的仅仅十九卦,只占四分之一多点,那么残缺的占将近四分之三,在这四分之三的卦中缺少了八种符号中的两种,也就是四分之一,完全是有可能的。如果本来就只有六种符号,那么这里一定有某种原因,也就是只用六种就够了。我们还要注意一点,理论上四种基本符号的组合应该有八种符号,然后首符与尾符再进行组合,则理论上应该有十六种组合,现在实际看到的是八种组合,则有可能仍然有缺失的八种符号在残缺的四十五卦中。

如上所述,既然每卦用首符、尾符两个符号,那么它们相互之间是有区别意义的,这使我们考虑,是否首符、尾符分别是对应于上下卦的呢?也就是说,首符表示上卦的某种属性,尾符表示下卦的某种属性。然而,正如李尚信先生指出的,按照一般的思路,似乎都很难解释得通。如果是表示上卦、下卦的阴阳属性,互为倒象的卦不可能使用同样的符号。和卦爻辞的内容也很难联系起来。我们曾考虑是否分别表示上下卦爻辞的吉凶,实际也不吻合。由于首符是在卦名之后,尾符在最后一字后,考虑是否首符表示卦辞的吉凶,尾符表示爻辞的吉凶,实际验证也不符合。按照濮先生、李先生的阴阳消长、阴阳和合的观点,也都有问题,因为如果表示阴阳的话,符号不可能与卦本身无关。

种种困难,使我们不得不回到简单的思路,这些符号其实就是分卷的符号?李尚信先生认为“它也不是用来分卷的,因为仅仅是为了分卷,也不需要这么多复杂的符号”,其实也不尽然,因为不同卷之间需要区别,不然容易混杂在一起,考虑到古代的竹简编连的问题,一旦编绳磨损断开,竹简散落,那么不同卷之间如何区分,是很重要的。这样我们也容易理解为什么“这些符号在今本卦序中基本呈同类相聚的状态”,因为它们连在一起,所以是同一卷的,使用了相同的符号。用八种符号的话,大概平均每八卦一卷,但也不是绝对的,因为每卷文字多寡不同,可能造成每卷厚薄呈现差异,而各卦在六十四卦中权重不同,彼此之间的关系也不一样。如果用六种符号,则大概每十多卦为一卷。按照这样解释,使用同样首符尾符的卦,需、讼、师、比完全连在一起,属于同一卷是没问题的。蹇、姤、井位置接近,属于同一卷也完全有可能。谦、豫、随、无妄,前三卦完全连在一起,无妄稍微远点,在一卷也有可能。恒、遁、睽、艮,其中恒、遁相连,睽稍远,也可能在一卷,艮相距很远,不可能在同卷,比较难理解。濮先生说艮卦“尾符为黑匚套以红■(中红褪)”,实际中红完全看不出来,可能其实艮卦尾符就是黑匚吧,那么艮卦其实跟恒、遁、睽并非同样的符号。

根据以上理解,笔者推断所有六十四卦的特殊符号应该是这样,上篇乾、坤为一卷,符号未知;屯至履为一卷,符号为首符红■,尾符红■,其中屯首符为红匚,履尾符为红匚;泰、否两卦为一卷,符号未知;同人至大蓄为一卷,符号为首符黑■,尾符黑■,其中同人首符为黑匚,大蓄尾符为黑匚;然后颐、大过、坎、离为一卷,符号未知。下篇咸至睽为一卷,符号为首符、尾符均为黑匚套以红■,其中咸首符为黑匚;蹇至鼎为一卷,符号为首符、尾符均为红匚套以黑■;震至节为一卷,符号未知,其中艮卦使用匚符号难解,节卦尾符应该使用匚符号;然后中孚、小过、既济、未济为一卷,符号未知。这个分卷方法,泰、否、既济、未济是所谓“四正”卦,比较特殊,单独成卷,可以言之成理。乾、坤、颐、大过、中孚、小过、坎、离有什么特殊的说法呢?原来六十四卦中,除乾、坤、坎、离、颐、大过、中孚、小过八卦分别为卦画相反,称为错,其他五十六卦皆卦画互为倒置,称为综,所谓错综也[17]。此八综卦皆在这些单独成卷的里面。而乾、坤在六十四卦中地位特殊,单独成卷更为合理。

对于匚符号的使用,主要用来区别错卦和综卦的分卷,乾坤卷和下面的屯至履卷,乾坤卷是所谓错卦,屯至履卷皆互为综卦,因此在屯卦首符使用红匚,和乾坤卷区别开。接下来是泰否卷,又为错卦,所以在履卦尾符使用红匚,和泰否卷区别开。而下篇中,咸至睽卷,因为上接颐、大过、坎、离卷,皆为错卦,因此在咸卦首符使用黑匚,以示区别。而接下来的几卷均为综卦,所以不使用匚符号。到震至节卷,因为下接中孚、小过、既济、未济卷,所以节卦尾符应该使用黑匚符号以示区别,当然其中艮卦为什么用匚符号,难以解释。

我以上的推测,仍然不得不建立在今本卦序的基础上,而且事实上也仍然要考虑某些卦之间的特殊关系,如互为错综的关系。由此看来,即使是简单的分卷符号,其实内涵也不简单。当然,前提必须是楚竹书《周易》确实是按照今本卦序来排列的,否则一切推测都不能成立。

当然,这里还存在另外一种可能,《周易》从先秦以卜史为代表的皇室正统逐渐开始流落民间,因此有了所谓“卜事之辞”,有了帛书《周易》的卦序,有了纳甲筮法,其发展趋势是更切于民用,当然术的因素占了更大的比重。如果是这样,楚竹书《周易》的这些特殊符号同样也可能是出于占筮的目的而设计的,目前我们未能看出其具体的占筮之用,可能是还不了解楚竹书《周易》究竟是采用何种卦序排列,或者究竟是采用何种符号系统来占筮,是否可能也有类似纳甲筮法之类的符号系统,或者这种系统的萌芽,还有待于以后进一步地研究和发现。

本文系国家社科基金重点项目“出土简帛文献中的古代中国哲学资料辑校与研究”(批准号:11AZD055)及教育部人文社科项目“楚国易学研究”(批准号:12YJA720029)和长江大学人文社科基金“楚国易学专题研究”阶段性成果。

注释:

[1]濮茅左:《楚竹书〈周易〉研究》,上海:上海古籍出版社,2006年,第27页。

[2]李尚信:《卦序与解卦理路》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2008年,第89页。

[3]李尚信:《卦序与解卦理路》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2008年,第102页。

[4]濮茅左:《楚竹书〈周易〉研究》,上海:上海古籍出版社,2006年,第31页。

[5]濮茅左:《楚竹书〈周易〉研究》,上海:上海古籍出版社,2006年,第33页。

[6]濮茅左:《楚竹书〈周易〉研究》,上海:上海古籍出版社,2006年,第36页。

[7]濮茅左:《楚竹书〈周易〉研究》,上海:上海古籍出版社,2006年,第38—39页。

[8]李尚信:《卦序与解卦理路》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2008年,第90页。

[9]李尚信:《卦序与解卦理路》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2008年,第90—91页。

[10]李尚信:《卦序与解卦理路》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2008年,第93页。

[11]李尚信:《卦序与解卦理路》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2008年,第97—98页。

[12]濮茅左:《楚竹书〈周易〉研究》,上海:上海古籍出版社,2006年,第36—37页。

[13]李尚信:《卦序与解卦理路》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2008年,第98—99页。

[14]刘大钧:《周易概论》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2008年,第56页。

[15]濮茅左:《楚竹书〈周易〉研究》,上海:上海古籍出版社,2006年,第46页。

[16]姜广辉:《上博藏楚竹书〈周易〉中特殊符号的意义》,简帛研究网,2004年5月17日。

[17]来知德:《周易集注》,上海:上海古籍出版社,1990年,第5—6页。