导致产后抑郁症相关因素的临床分析及预防探讨

2013-11-01丁洁

丁 洁

(甘肃省镇原县第一人民医院,庆阳 744500)

抑郁症是一种常见的心理障碍性疾病,临床表现为情绪、行为等方面的综合变化,女性多见。当女性处于经前期、产褥期等性激素水平波动较大的时期,抑郁症发生率升高。产后抑郁症是指产妇分娩后出现抑郁、悲观、焦虑、易激惹、担忧、沮丧等症状,严重者出现幻觉,或有自伤倾向,无法自理及照顾新生儿,对母婴身心健康及家庭生活均造成不利影响[1]。临床中应用药物治疗效果不明显。我们近年来对在我院分娩后回院复诊的产妇进行研究,分析发生产后抑郁症的相关因素并探讨其预防措施,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2010年3月至2013年1月在我院分娩后回院复诊的产妇1 530例,年龄21~40岁,平均(26.3±3.7)岁;排除产前存在精神障碍类疾病及其他严重疾病者,均能配合医师完成各项调查问卷。采用爱丁堡产后抑郁量表(EPDS)评分对其产后精神状态进行评估,总分0~30分,将9分作为产后抑郁症临界值,即EPDS评分≥9分者评定为产后抑郁症;≥12分为严重产后抑郁症;<9分为正常[2]。经评分后确诊抑郁症患者151例为观察组,其中严重症15例;随机选择评分正常的产妇150例为对照组。

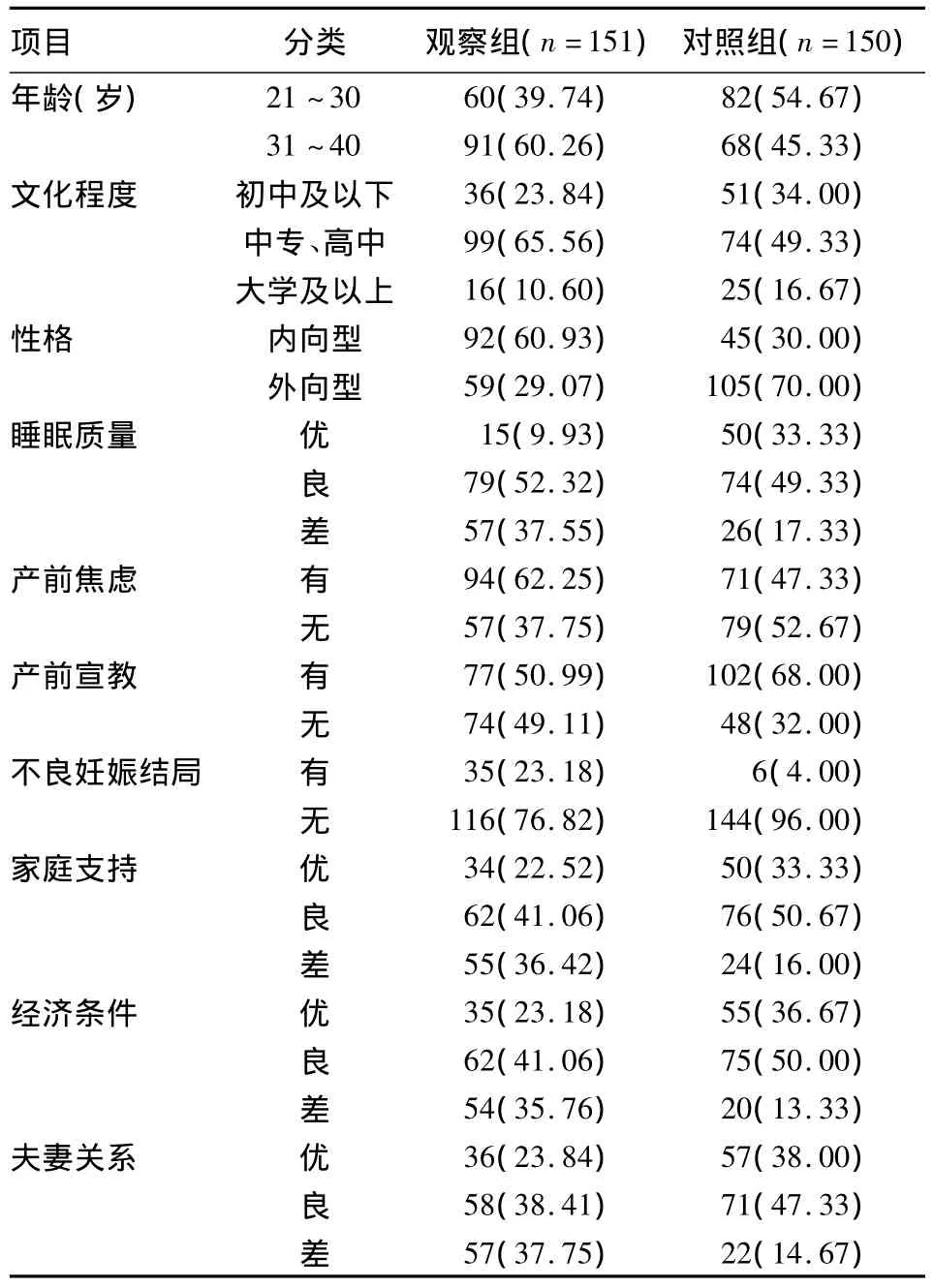

1.2 方法 两组产妇均接受社会、心理因素调查,填写调查表,项目包括:年龄、文化程度、性格、睡眠质量、产前焦虑、产前宣教、不良妊娠结局、家庭支持、经济条件、夫妻关系等方面。将所有填写结果进行分析比较,探讨与产妇发生产后忧郁症相关因素。

1.3 统计学方法 所有资料用SPSS 12.0统计学软件进行统计处理,计数资料采用χ2检验,等级资料采用秩和检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

研究发现产后抑郁症的发生与高龄、中等文化程度、内向性格、睡眠质量差、产前存在焦虑情绪、产前宣教缺失、不良妊娠结局的出现、家庭支持情况差、经济条件差、夫妻关系差等因素相关。观察组与对照组各项目比较差异均具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组产妇调查项目情况比较[n(%)]

3 讨论

产后抑郁症多出现于产后1~2周,产后4~6周最显著,病情轻、中度最多见,病程短,一般随产妇身体的恢复逐渐缓解,鉴于产后抑郁症影响母婴身心健康及家庭和谐,应积极给予预防和控制[3]。产后抑郁症的发生与多方面因素相关,本研究显示,多与高龄、中等文化程度、内向性格、睡眠质量差、产前存在焦虑情绪、产前宣教缺失、不良妊娠结局的出现、家庭支持力度小、经济条件差、夫妻关系不和睦相关。随着产妇年龄的增长,机体功能逐渐衰退,产后并发症增多,严重者可危及母婴生命安全,因此高龄产妇,尤其高龄初产妇,心理压力大,产前焦虑情绪明显,易致抑郁症的发生。文化程度中等者,虽然产前会自行学习相关孕产知识,但其学习片面性易致过分放大孕产危险性,过度担心分娩结局而造成精神紧张。性格内向型产妇不善于表达自身情感,社交能力差,且固执、认真、敏感,容易出现情志抑郁[4]。不良心理因素导致产妇睡眠障碍,加重身心疲惫,延迟机体康复,影响产妇精神状态及睡眠质量,导致产后抑郁症的发生,二者互为因果,形成恶性循环。经济水平落后、文化程度低下的产妇缺失产前宣教,对孕产期自身变化无科学和合理的认识,出现过度紧张、不安、忧虑等情绪。不良妊娠结局对产妇的打击明显,常使其过分担心新生儿安危及健康状况,出现情绪异常。

为避免产后抑郁症的发生应进一步开展及推广孕产期保健服务,使产妇对妊娠及分娩形成正确、科学的认识。医护人员应积极与围产期妇女沟通,帮助产妇宣泄不满情感,针对其心理状态给予个性化心理干预,尽量缓解产前焦虑情绪;对围生期孕妇各项检查中手法宜轻柔舒适,态度和蔼,并积极科学合理的解答产妇疑虑;关心和安慰产生不良妊娠结局者;鼓励性格内向的孕妇多与周围的人沟通,防止其自我封闭;向产妇家属讲解家庭支持和和谐夫妻关系对促进母婴健康的重要性,让家人重视与关怀产妇,促进相互之间的情感交流,和谐美好的家庭氛围是产妇顺利康复的重要条件[5]。孕妇可借助轻柔、舒缓的轻音乐放松心情;适当锻炼身体;保证充足的睡眠,注重睡眠质量。而且经济条件好,家庭支持力度大,以及融洽的夫妻关系,可使产妇感受到全方位的呵护,对婴儿的健康成长充满信心,有效避免产后抑郁症的发生。

[1]陈 娜.产后抑郁症病因分析与评价量表研究进展[J].全科护理,2010,8(4):915-916.

[2]王素平,王伟媚.产后抑郁症的相关因素分析[J].中国临床实用医学,2007,1(7):35-36.

[3]赵淑新,李淑芬,韩艳君.958例产妇产后抑郁症研究[J].中国妇幼保健,2008,23(2):22.

[4]韩思敏,许 波,何文静.产后抑郁症的相关因素分析及护理对策[J].中国医学创新,2012,9(11):59-60.

[5]杜山鹏,张慧兰,姜跃勇,等.产褥期抑郁及其社会影响因素分析[J].中国社会医学杂志,2008,25(1):23.