普通高校马拉松运动员赛前训练特征及生理机能监控研究

2013-10-30刘立伟

刘立伟

PE Department of Beijing Forestry University,Beijing 100083,China

高校开展马拉松运动可以使大学生感受顽强拼搏和挑战自我的马拉松精神,可以全面提高大学生身体素质,提高学生的心理素质,对提高大学生身心健康和社会适应能力起着十分重要的作用。我国目前已有相当一部分高校开展了马拉松运动,其中,开展马拉松运动较为普及的高校,主要集中在北京、厦门、大连、上海、西安、扬州、重庆、兰州等地区,已经举办了多届高校马拉松挑战赛和全国大学生马拉松赛、公开赛等大型赛事,参加的高校数量每年都呈现递增趋势。马拉松赛是一项高负荷大强度长距离的竞技运动,也是一项高风险的竞技项目,对参赛者身体状况有较高的要求,参赛者应身体健康,有长期参加跑步锻炼或训练的基础,赛前应去相应医疗机构进行健康体检,有心脑血管疾病、高血压、高血糖、严重心律不齐者等均不能参加比赛。近年来,高校学生参加马拉松运动出现了一些意外事故,轻者受伤,重者晕厥、猝死,有的出现在比赛现场,有的出现在赛前训练中,这些事故带来的负面影响非常不利于高校马拉松运动的顺利开展。由于高校学生马拉松运动属于群众马拉松,其训练监控普遍缺乏科学化依据,因此探索现阶段高校马拉松运动员训练特征和机能状态,对马拉松运动风险防范与控制和运动水平的提高有着重要的现实意义。

1 研究对象与方法

以我国高校马拉松运动员赛前训练过程为研究对象。

1.1 文献资料法

查阅国内外相关赛前训练安排的文献,以及对马拉松项目赛前训练安排的文献资料进行分类及综述,给课题研究提供了理论参考依据。

1.2 专家访谈法

走访北京体育大学、首都体育学院、北京师范大学体育与运动学院、清华大学、北京大学、北京交通大学、北京科技大学等多年从事学生马拉松运动组织和指导的专家、教师,了解目前我国高校马拉松运动发展现状。

1.3 问卷调查法

根据专家意见,围绕研究的内容和目的,本研究设计了“普通高校马拉松运动训练特征现状调查问卷”,内容包括:参赛情况、运动动机、训练周期、训练时间、训练手段、训练负荷等,向全国41所高校的2158名学生马拉松运动员进行调查,涉及北京、上海、西安、大连、杭州、青岛、郑州、重庆、兰州、天津、太原、廊坊、珠海、南宁、扬州等15个地市,其中男生1572人,女生586人。这些高校主要集中在城市马拉松开展较好的地区,其学生马拉松运动员的训练现状基本上可以反映出我国高校马拉松的训练特征。

1.4 血液生化指标测试及方法

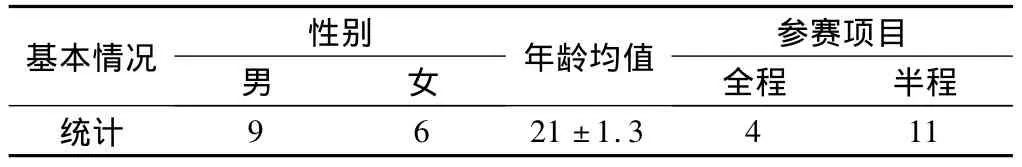

为了研究方便,本研究以北京3所高校的15名马拉松运动员为研究对象,运动员年龄、性别和参赛项目基本情况见表1。

表1 15名高校马拉松运动员的基本情况

测试时间:2011年10月北京国际马拉松比赛赛前两个月,隔周测试1次,具体测试时间为第2、4、6、8周,共测试4次。在测试周周一早晨安静状态、空腹取耳血测试,使用GRT-6008型血液细胞分析仪测定血红蛋白含量(HB),使用GRT-3001型生化分析仪测试血清肌酸激酶(CK),取静脉血测试血清睾酮(T)、血清皮质醇(C)。

1.5 统计学处理

使用SPSS17.0统计软件包进行数据处理,绘制图表,找出不同指标的变化规律。

2 结果与讨论

2.1 高校马拉松运动员训练的人群特征

表2~表5显示,在2158名高校马拉松运动员中,70.5%的运动员是大二、大三学生,这主要是由于这两个年级学生已经适应了大学生活,形成了稳定的心理行为和心理表现,在活动内容和方式上变得更加成熟,想通过课余生活提升自身社会适应能力。在参加马拉松运动中,该阶段的学生占了多数,说明他们深受马拉松运动的吸引,希望能体验马拉松带来的挑战和快乐。在对学生马拉松参赛项目调查中,发现普通高校学生中,有13.5%的人跑完全程,22.2%的人跑完半程,64.3%的人则参加10公里或5公里等短距离项目。学生参赛的项目特征显示,作为业余选手,大多数普遍选择距离较短的参赛项目,一些能力突出的学生选择全程或半程马拉松。在耐力跑的训练年限上,有36.6%的学生训练2年以上(其中5.5%的训练3年或以上),这部分学生因为具有一定的耐力素质,可以参加长距离的比赛。值得注意的是,22.9%的学生耐力素质锻炼还不足1年,如果他们盲目参加不适宜的比赛距离,极易带来安全风险。对学生参加马拉松运动的动机调查中发现,排在前三位的是锻炼身体、挑战自我、挣学分或奖学金加分,获得好成绩排在第四,因为好奇心和从众心理而参加马拉松的学生也占一定比例。从动机调查的结果来看,大多数的学生认为参加马拉松运动不仅能提高身体素质,而且符合当代大学生实现自我价值和展现个性化发展的需要。另外一部分学生认为参加马拉松运动可以挣学分或奖学金加分,这从一个侧面反映了一些高校把参加马拉松运动与激励机制结合,有利地促进了高校马拉松运动的开展。

表2 高校马拉松运动员的年级特征

表3 高校马拉松运动员的参赛项目特征

表4 高校马拉松运动员的耐力跑训练年限特征

表5 高校马拉松运动员的运动动机特征

2.2 高校马拉松运动员训练计划的制订和实施特征

从表6看,在高校马拉松运动员中,为了比赛制定训练计划的只占全部参赛学生的79.6%。从训练计划类型上看,主要集中在半年训练计划和赛前1月计划。制定全年训练计划的学生只占5.7%。还有20.4%的学生表示没有明确的训练计划。

究其原因,高校马拉松运动训练的科学化程度不高,在一些开展条件较好的学校,学生参赛人数众多,如在北京地区近年来清华大学几乎每年参赛学生都在2000名左右,北京大学也在近年来达到1300余人,面对如此庞大的队伍的课余训练,学校体育教学部门主要是进行体育咨询和健身指导,难以针对每个学生的具体情况制定详细的训练计划。加上学生对科学锻炼身体的知识比较缺乏,他们往往没有能力制定训练计划,对运动负荷缺乏有效控制,运动训练存在盲目性较大的弊端。

表6 高校马拉松运动员的训练计划类型特征

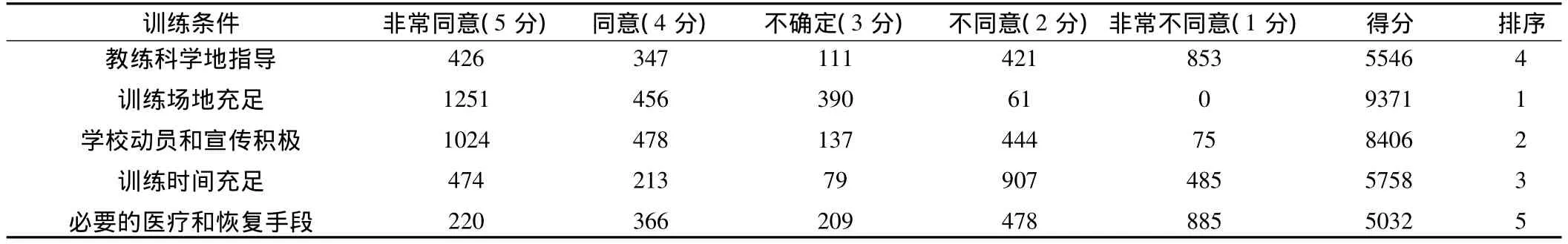

对高校马拉松运动员的训练条件调查中表明(见表7),学生普遍认为学校训练场地充足,基本能够满足马拉松项目训练的需要,在可获得的训练条件中排在第一位。一方面是由于进入21世纪后,我国高校校园的体育场地设施有了较明显的改善,普遍提高了人均场地面积,另一方面是由于马拉松技术动作相对比较简单,对场地、时间、人数没有限制,无需特殊器材,易于开展和普及。排在第二位的是学校动员和宣传,近1/2的学生认为自己学校对马拉松运动的宣传力度较大,使人能感受马拉松来带的激情,这说明各高校重视马拉松运动带给青年大学生的锻炼效应和文化效应。排在第三位的训练条件是训练时间,65%的学生普遍认为没有时间训练,因为马拉松训练要求给肌体带来较长时间刺激,因此耗时较长,在实施训练的过程中往往会与学校其他课程冲突。教练指导力度和医疗恢复手段排在第四、五位,这说明学校需要对学生的训练过程进行指导和监控,在今后的工作中要进一步加强实施方法和手段的研究,有效提高学生的训练水平。

表7 高校马拉松运动员的训练条件特征

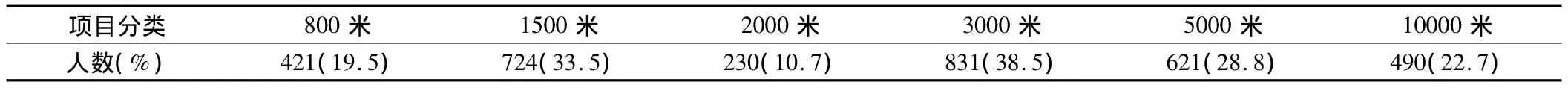

从表8看,高校马拉松运动员训练采用的项目以长距离跑为主,44.9%的学生选择10000米跑或20000米跑,38%的学生选择3000米或5000米跑,36.3%的学生选择2~3小时长距离慢跑/越野跑。其他形式的长距离耐力练习手段采用的学生人数较少。这说明高校马拉松运动员训练手段比较单一,基本上以校园内的各种场地跑为主,不利于参加受环境如气温、风向、风力等影响较大的马拉松比赛。究其原因,一方面由于学生平时学业较紧,没有太多时间参加训练,只能利用校园内操场或就近的马路进行训练,另一方面,校外训练和公路跑训练会受交通和安全因素的影响。此外,高校马拉松运动员忽视了无氧能力的训练,虽然从生理学角度来说,马拉松的无氧供能仅占2%。但运动员最后阶段的冲刺能力起着至关重要的作用,因此高校马拉松运动员需要增加绝对速度练习,可以采用以短距离加速跑、阶梯式快跑等形式。

表8 高校马拉松运动员采用的训练手段特征(可多选)

从表9看,高校马拉松运动员在参加的邻项比赛项目调查中,参加过3000米比赛的学生最多,其次是1500米、5000米和10000米。这种现象表明,一方面这部分学生具有一定的耐力基础,他们愿意进一步挑战自己,参加更长距离的比赛。另一方面参加相邻项目比赛可以增加比赛次数,丰富比赛经验,培养比赛能力,还可以利用比赛作为最为有效的专门训练方法,训练逐步接近比赛负荷,以赛代练,用比赛来检查训练效果,提高竞技水平。

表9 高校马拉松运动员参赛邻项特征(可多选)

运动负荷的控制是运动员赛前周期训练的重点,“保持健康”是马拉松训练中最重要的建议,按照运动训练学周期性原理,最后2周运动负荷减少,有助于运动疲劳的恢复。从表10看,32.5%的运动员选择小-中-大-小负荷,15.1%的运动员选择小-大-大-小负荷。然而有21.1%的运动员选择小-小-中-大负荷,还有31.3%的运动员赛前训练没有任何规律。

表10 高校马拉松运动员赛前8周训练课负荷

2.3 高校马拉松运动员赛前8周训练的主要生理生化指标检测

2.3.1 高校马拉松运动员赛前8周训练的HB和CK的变化情况

赛前训练即运动员在参加马拉松比赛前,为了获得最佳竞技状态而进行的准备训练阶段,其时间一般安排6~8周。本研究以8周训练时间为周期,选取对马拉松运动员运动负荷比较敏感的一些生理生化指标,通过对这些指标的测定与综合分析,诊断高校马拉松运动员的运动性疲劳和机体恢复状况。

血红蛋白(HB)含量对耐力跑运动员尤为重要,对运动能力的影响很大。在大运动量训练初期,由于红细胞溶血增多,多数运动员血红蛋白值下降,属于肌体对运动训练刺激的一种正常反应。经过一个阶段训练后,如果运动员适应运动量,其Hb的浓度又会出现回升趋势,表示运动员技能改善和运动能力提高,进入良好赛前状态。从表11中我们发现,经过适应恢复训练2周后,高校马拉松运动员第4周周一HB普遍出现下降。到了第6周测试时,一部分运动员HB略上升,一部分出现下降,这说明出现下降趋势的运动员可能不适应当前训练负荷,应注意调整训练计划,并加强营养的补充。在第 8 周测试时,N1、N3、N5、N9、N11、N13的HB变化趋势呈一种平缓趋势,略有下降,说明这6名运动员有一定的疲劳积累,显示其训练不系统,训练效果较差。N2、N7、N10、N12 HB的水平较第2周测试下降了10%左右,说明运动员有明显的疲劳积累,由于运动员机能状况欠佳若此时参加比赛不但会对比赛成绩带来影响,而且极易造成运动损伤。

表11 15名高校马拉松运动员赛前8周HB和CK的变化情况

2.3.2 高校马拉松运动员赛前8周训练的T/C变化

血清中CK活性的变化能反映肌细胞对运动训练的适应程度,任何强度的运动都会使血清中CK活性增加,大强度的耐力训练会引起运动员血清CK活性的显著变化。从表11中可以发现,运动员从第2周到第4周,其安静时CK处于持续上升趋势,显示运动员在该阶段训练强度逐渐增加。在第6周,运动员的CK活性升高最明显,说明在该阶段训练强度最大,疲劳积累最明显。到了第8周,进入赛前调整状态,运动员经过恢复,CK值普遍下降,说明在对运动负荷适应以后,血清CK活性升高的幅度降低。运动后进行积极性的休息,能加速酶活性的恢复。但N2、N7、N10、N11、N12在第8周仍出现CK活性升高现象,特别是N2、N7、N10运动员CK值大于300U/L提示这5名运动员运动量过大,出现明显的运动性疲劳,恢复时间延长,赛前状态不佳,比赛时会影响运动成绩的发挥。

测定血睾酮/皮质醇比值,可以了解体内合成代谢与分解代谢的平衡状态,是目前公认的评定和监测过度训练、疲劳恢复状况的最灵敏的指标。比值高时,是机能状态好,对运动负荷适应的表现。当身体疲劳或对负荷不适应时,其比值会下降。表12显示,N3、N6、N8、N9、N15出现血清睾酮/与皮质醇比值不变或升高,表明机体的分解代谢没有超过合成代谢,运动员机能状况正常。N2、N7、N10、N11、N12比值变化与原比值相比,下降值大于或接近30%,显示这些运动员出现过度训练迹象,有可能是分解代谢大于合成代谢,不利于运动员消除疲劳,需要对运动员调整运动量,增加恢复措施。

表12 15名高校马拉松运动员赛前8周T/C的变化情况

3 结论与建议

3.1 青年大学生普遍认为马拉松运动符合当代大学生实现自我价值和展现个性化发展的需要,能带来挑战和快乐。在高校的激励机制下,多数大学生选择距离较短的参赛项目,但由于耐力素质锻炼不足,盲目参加不适宜的比赛距离,极易带来安全风险。

3.2 高校马拉松运动员训练计划类型主要集中在半年训练计划和赛前1月计划,训练中采用的项目以校内长距离场地跑为主,忽视了无氧能力的训练,训练手段比较单一,不利于参加受环境如气温、风向、风力等影响较大的马拉松比赛。一半以上的运动员训练负荷安排不适宜。

3.3 通过对15名高校马拉松运动员赛前8周血红蛋白含量(HB)、血清肌酸激酶(CK)、血清睾酮(T)、血清皮质醇(C)的综合测试,发现有的运动员在训练期间出现了HB、T/C连续几周下降,并伴有CK升高等现象,表示这些运动员出现了疲劳积累,因此这些指标可以作为评价运动员疲劳状态的有效指标。

3.4 为了在高校健康开展马拉松运动,运用血液生理生化指标来评价高校马拉松运动员的身体状况,对在监测中发现的运动员在训练比赛中出现的一些身体机能方面的问题寻找解决手段,及时调整训练负荷,采取合理的恢复手段。

[1]冯连世,冯美云,冯炜权.优秀运动员身体机能评定方法[M].北京:人民体育出版社,2003:37-101.

[2]黄园,陈志庆,邱卓君,等.高强度无氧运动对血液和红细胞氧化应激水平的影响[J].中国运动医学杂志,2003,22(1):78-80.

[3]冯连世.高原训练对男子中长跑运动员血清激素的影响[J].体育科学,2000(4):49.

[4]谢敏豪.血睾酮与运动[J].体育科学,1999(2):80-81.

[5]徐大成.对周期训练理论中几个问题的再认识[J].山东体育科技,2010(4):10-12.