灾害文化与应急管理制度创新

2013-10-28陶鹏

陶 鹏

灾害文化与应急管理制度创新

陶 鹏

灾害文化作为社会整体应灾体系的核心构件,既形塑着正式应急管理制度又影响了多元社会主体的风险态度与应灾行为。本文聚集应急管理制度的灾害文化创新路径,通过建构理论框架以演绎灾害文化与应急管理间的关联性与复杂性,厘清了灾害文化在应急管理周期内的影响方式与机理,并提出需从“减灾文化”、“反迷思文化”、“社会学习”切入,进而转变个人、组织、大众、专家学者、传播媒介等主体的灾害认知、态度以及行为,最终达成应急管理制度优化与创新。

灾害文化;应急管理;减灾文化;反迷思文化;社会学习;制度创新

一、灾害文化:概念与缘起

与文化概念类似,灾害文化概念也呈现出复杂多元特征。通常灾害文化被等同为灾害大众文化,包括了灾难幽默、灾难游戏、灾难传说、灾难挂历、灾难诗作歌曲、灾难电影小说、媒体灾难周年祭专题、灾难涂鸦、灾难徽章、灾难卡通漫画等等。在灾害社会科学研究领域,灾害亚文化一词被广泛使用,灾害亚文化被认为是“关于社区在灾害整备、诠释、应变方面的经验知识的传承”。〔1〕还存在与灾害文化存在交叉的风险文化,即社会、组织以及个体受到社会背景文化影响而呈现出的风险态度差异。它们皆影响着一般社会大众、政府官员、应急管理人员、灾害研究人员等主体的灾害认知与行为。本文认为“灾害文化”是指对灾害管理的减灾、整备、反应以及恢复阶段产生影响的相关价值、规范、信念、知识体系。

文化转变乃是实现有效灾害管理的人文基础要素,摩尔(Moore)认为文化适应(culture adaptation)乃应对灾变的重要条件,〔2〕丹尼斯·美尔蒂(Dennis Mileti)在研究灾害与可持续发展关系时指出文化价值方面的转变对于减灾的重要意义。〔3〕在灾害文化理论研究路线上,主要存在着以安东尼·奥利弗·史密斯(Anthony Olive-Smith)、苏珊娜·霍夫曼(Susanna Hoffman)、玛丽·道格拉斯(Marry Douglas)为主要代表的灾害人类学研究;〔4〕以克兰特利(Enrico L. Quarantelli)、摩尔等为代表的灾害社会学研究;〔5〕以及以克拉克·李(Clark Lee)、詹姆斯·肖特(James Short)、罗伯特·斯托林斯(Robert Stallings)等为代表的风险建构主义研究。〔6〕三大研究传统所聚焦的核心概念分别是“风险文化”、“灾害亚文化”以及“风险社会建构”,虽然灾害社会科学的文化研究范式以描述性研究居多且话语方式存在差异,但却为灾害文化与应急管理理论分析逻辑架构与政策设计提供了基础,本文旨在探索灾害文化与应急管理的影响机理,并揭示应急管理制度创新中的灾害文化角色与方式。

二、灾害文化与应急管理:一个分析框架

社区是基于家庭、人际关系与网络相互作用而形成的社会基本载体。灾害的社区应对模式由来已久,它是以自组织(self-organization)为代表的自发社会过程的灾害适应。〔7〕以自发、弹性为基础的社区应对模式逐渐被以自觉、理性为基础的行政应对体制所取代,并成为当代社会主流应灾模式。这一转变为多种因素所驱使。一方面,人口增长与城市化进程使人类受到灾害冲击的损失愈益增大,灾害自身所带来损失的范围、程度引起了更大的社会关注并成为公共问题,灾害越来越具有政治符号(symbolic)意涵,政府不得不应对灾害。另一方面,随着现代科学技术与科层制的发展,政府愈益强大,愈益有能力应对灾害。这两方面的力量共同促使灾害应对模式走向依靠行政体制。现代化过程总是试图控制风险,灾害管理已经扩展到自然灾害、人为灾难、混合型灾难,全灾种(all-hazards)管理将行政体制应灾范围不断扩大,科层制延伸到具有不确定性、无序的灾害环境应对之中。

然而,超预期事件所引致的不确定性甚至深度不确定性给政府应急管理模式带来巨大挑战,显然,政府应急管理体系拥有专业技术、人力、资源以及组织保障。但政府应急管理同样存在失灵情形;其一,“重应急,轻风险”的管理倾向,政府应急管理体系注重对于灾害危机的应急反应,而忽视灾害危机的前端风险治理;其二,注重正式组织结构建设,而忽视其他社会力量的应急参与;其三,强调应急管理技术性应对,而缺乏将灾害文化转变纳入应急管理建设目标体系;其四,应对深度不确定性情形时的能力与知识短缺,一旦超出预案、超出预期的事件发生,正式应急管理体系可能陷入停滞或功能中断。

人类的灾害认知从超自然事件、纯自然事件逐渐转变为自然与社会互动结果,该认知转变深刻反映了人类社会背景在灾害危机事件动力演进过程中的核心作用,而对于灾变发生的社会过程制度干预正是灾害管理的基本目标。文化作为本地社会背景的重要面向,同时也被视作灾害的社会脆弱性的基本要素,相关价值、规范、信念、知识共同影响着灾害管理的政策产出、执行与评估的各个环节。一般认为,灾害管理周期可由减灾与整备、灾变反应、恢复阶段构成,为了将灾害文化与应急管理间的复杂关系结构化,本文将二者置于同一分析框架下进行再考察。

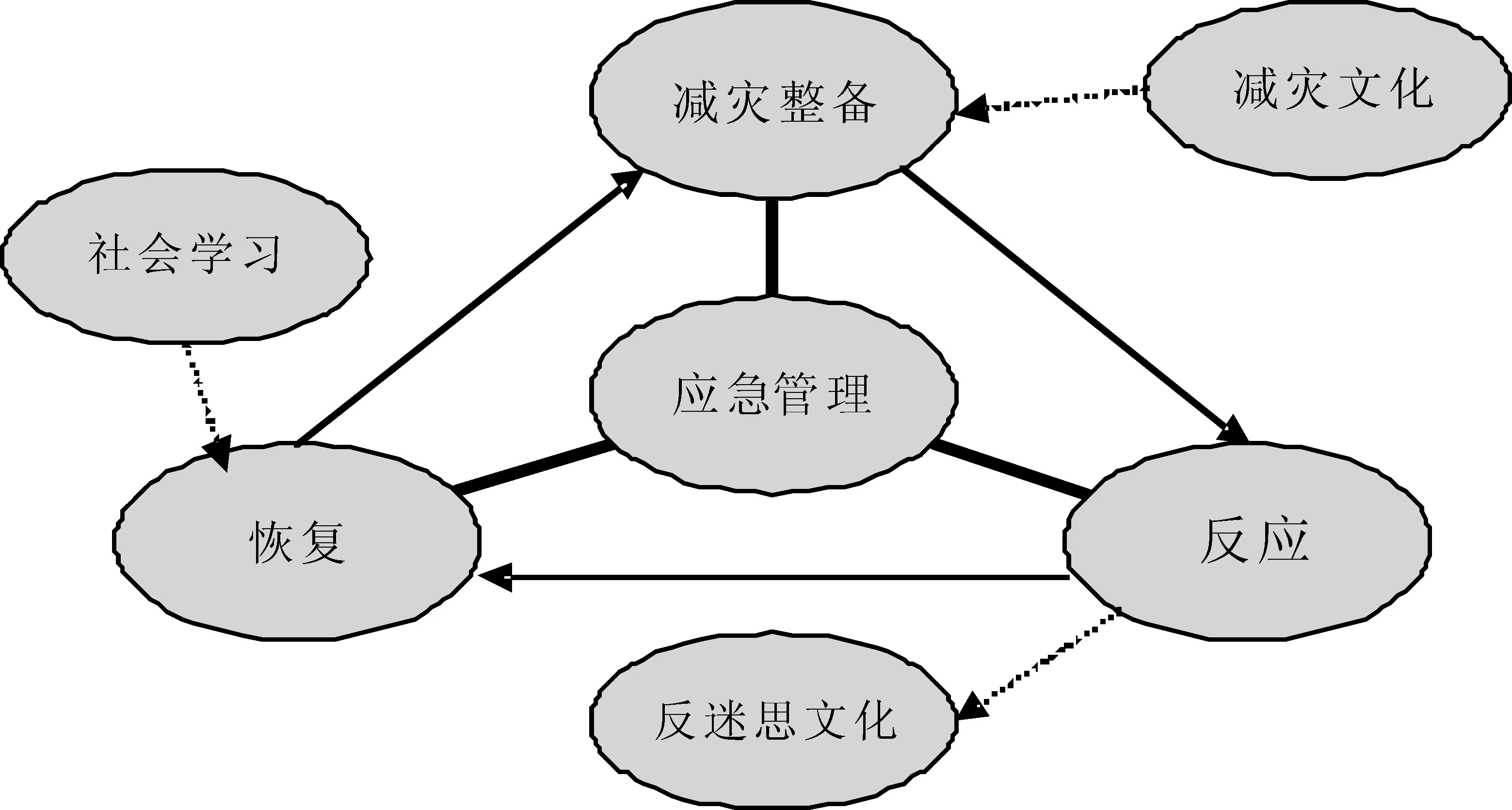

图1 灾害文化与应急管理关系框架

从上图可见,灾害文化可以划分为减灾文化、反迷思(myth)文化、社会学习,减灾文化直接与减灾、整备相联系,作为一种非结构性(non-structure)减灾工具,试图通过社会、组织以及个人的风险与安全意识的转变来消减风险及其损失。反迷思文化试图改变专家、媒体以及一般大众对于灾变中的群体反应行为的认识偏差,如恐慌逃离行为、反社会行为、灾难症候群等,从而改变应急反应政策设计与执行。社会学习是实现应急管理制度创新与优化的重要路径。灾害社会学习是以灾害问责为方式手段,以灾害出现的原因、影响以及社会应对之得失方面为内容,通过对灾害应对的社会学习过程,最终达成影响社会与政府的灾害认知、价值判断以及行为规范,以期消减灾害风险并为未来的灾害应对提供相关有益经验。

三、应急管理制度创新:以灾害文化培育为路径

从宏观上看,应急管理制度创新方式可以为技术路径、管理路径以及文化路径。其中,技术路径下的应急管理制度创新强调应急科技、监测工具等器物层面的技术革新,应急管理制度的管理路径创新则注重应急管理体制、机制的调试,而文化路径的应急管理制度创新则注重整体社会层面的应灾意识与行为转变,灾害文化培育可以为应急管理制度提供坚实的社会运行基础,同时也对传统政府应急管理进行失灵矫正与功能拓展。灾害文化培育作为应急管理制度创新的一种路径,其作用方式主要体现在减灾文化、反迷思文化以及社会学习对于灾害管理制度的影响。

(一)减灾文化:作为防灾减灾的有效政策工具

为了实现“群防群治”的灾害管理主体格局,需要摆脱政府作为减灾工作的唯一主体现状。充分认识到各项公共减灾工程与项目的公共性本质的同时,还应当注意到对个体、组织乃至整体社会层面的减灾意识与责任的培育,将减灾文化作为防灾减灾的有效政策工具,进而从根本上提升社会防灾减灾能力,因此,减灾文化培育需要在个体、组织、社会层面展开。

首先,培育个人安全文化。玛丽·道格拉斯和阿隆·威尔达夫斯基利用理想类型学的划分方式,将人类的风险态度划分为个人主义、宿命论、等级主义以及平等主义,从而将个体风险态度做了清晰梳理。〔8〕个体风险态度多样性直接影响着个体行为差异程度,从而导致个体的灾害脆弱性程度的差别。正式减灾系统的作用能力有限,防灾减灾系统应当是通过合作治理而达成“群防群治”格局。而面对人们不同的风险态度与行为方式,在正式减灾系统能力有限的条件下,个体的脆弱性程度消减也应当成为重要的个体责任,个体的风险干预意识与能力成为群防群治的灾害治理结构的必要组成。于是,应当积极培育个人安全文化,通过教育系统、公共宣传、专家座谈等多样化方式,达成减灾文化的有效输入与培育。从单一社会个体层面,逐步培育起个人安全文化,改变个体以往的风险态度与风险行为方式,树立个人安全责任观,提倡积极的安全态度与规范的个体行为,从根本上达到消减个体灾害风险暴露程度,提升个体的灾害恢复力。

其次,树立组织减灾文化。社会组织作为防灾减灾的中坚力量,其作用能力与方式受到各种限制。减灾文化的树立就是要从源头上打破各种壁垒,完善和提升社会组织层面的防灾减灾能力。其一,政府部门必须树立风险“可管理”的意识。政府部门的减灾态度与行为直接影响着社会整体减灾实践。长期以来,政府部门的组织风险文化表现出态度消极性、责任模糊性、政策选择性等特征,其核心根源在于政府部门对于风险属性的认知模糊与偏见。以脆弱性为链接,使得风险可能与灾害后果之间的联系变得更具具体性与人为性,〔9〕那么,灾害管理则是以消减脆弱性为基础的管理过程。那么,所谓“抽象的”风险具有了可管理的内涵,通过一系列的管理行为来推动文化、经济发展、行政体系等方面的改善,就可以减少灾害脆弱性。同时,排除政治系统对于灾害管理体系的负面干扰,通过科学分析、科学投入来实践以脆弱性分析为基础的风险管理政策。于是,通过树立组织的积极风险管理观念,减灾文化得以不断发展且意义深远。其二,私部门与第三部门组织的减灾文化建设。作为社会组织的重要构成,私部门与第三部门在社会发展过程中的作用明显,这也体现在灾害管理之中。灾害的群防群治格局的实现,需要私部门与第三部门的积极参与。在这种通过灾害实践检验的有效治理结构之下,私部门与第三部门组织的作用需要进一步明晰,而减灾文化可作为其能力培养的重要面向。其中,在市场与社会行为过程中,强调组织的社会责任观念,注重日常组织行为对于灾害发生、演化以及损失结果的负面影响,树立防灾减灾的主体意识。

最后,构建社会灾害文化。当代风险问题与人和文化的矛盾有关。如果在社会风险文化中缺乏风险意识启蒙,缺乏将风险意识内化为自我控制行为,那么,防灾减灾在社会文化层面上缺乏重视与干预。自省与反思能力成为一个社会存续与发展的必备条件。人类社会发展过程不断处理着人与自然的矛盾,在不同历史阶段所表现的特征不同,从“敬畏自然”到“征服自然”和“向自然进军”,人类打破生态循环限制,在创造大量社会财富的同时,对自然生态也造成了不可逆损伤。随着人类现代化程度的不断深入,自然灾害所造成的社会损失也呈现日益加剧的现象,使人们逐渐意识到发展可以减少灾害,而灾害也会阻止发展。其中,文化的改变对于可持续发展与减灾意义显著。〔10〕加强自省与反思,并注重社会日常活动过程成为建设积极社会灾害文化的有效路径。在贯彻科学发展理念的当今中国,追求人与人关系的和谐,追求人与自然关系的和谐,可以被视为正确的社会灾害文化构建方式。

(二)反迷思文化:灾害危机传播与研究的历史使命

灾害迷思作为人们对于灾害基本事实的曲解与误判,降低了灾害管理制度绩效。灾害作为一个社会建构概念,学者、大众、媒体、组织领袖等在面对灾害问题时可能受到各自角度和利益诉求的局限,共同导致了灾害迷思情形的出现。于是,灾害事件的媒介传播与灾害学术研究成为反迷思文化的重要主体,有助于厘清灾害认知的混乱现状,提升灾害的公共认知水平,并最终影响到灾害文化的价值、规范、信念以及知识要素层面,改变灾害迷思对个体、群体、组织等的灾害反应方面的阻滞影响,保障应急资源的合理分配,实现科学畅通的灾害信息沟通系统,设计受灾群体或个体的救灾参与机制,保证灾害预警疏散过程的合理高效。

首先,灾害危机的媒介传播系统。媒介对于形塑大众意识十分重要,其在灾害危机传播中的作用具有二重性特征。一方面,媒体向大众传播了灾害事件的信息,使民众能够了解现实基本状况。另一方面,媒体传播也可能形成并强化了灾害迷思。那么,在灾害危机的叙事报道中,媒介传播系统应当意识到自身作用的两面性,在保障公民知情权的同时,还需要坚持灾害报到的全面真实性、及时性、价值中立性、社会责任性、专业性原则,做到全面真实的反应灾变事件,滚动及时的报到灾情变化,保持客观中立的立场,坚持媒体社会责任底线。合理处理灾害报道的硬新闻(Hard news)与软新闻(Soft news)管理,前者是关于灾害事件的基本信息、客观事实等方面的新闻报道形式,主要关注灾害持续时间、强度等;后者更多包含着灾害中的人物故事与访谈。费什(Fisher)在分析新闻报道所聚焦的灾害阶段特征、报道规模以及比较不同灾害类型的报道模式基础上,提出并论证了这样的命题:“过度媒体聚焦、过度采取软新闻报道方式就越有可能导致灾害迷思。”〔11〕

其次,灾害学术研究体系。灾害具有自然与社会双重属性,灾害研究对于灾害属性的探索极其重要。随着灾害知识与经验的探索与提升,灾害研究的发展可以内化到灾害文化之中,进而影响到应急管理制度创新。灾害迷思的存在正是灾害研究的着力点之一,加强对灾变环境的实证研究与经验提升,改变以往宏观模糊的灾变认知。其中,针对灾害过程中的人与群体的行为反应方式的深入探讨可以扭转大众、专家、媒介以及政策制定者对于灾变情境的认知偏差,而灾害自然科学研究则有益于形成灾害科学认知。在改善灾害学术研究全面性的同时,还应当积极搭建灾害学术研究与灾害管理以及大众沟通之间的平台,使灾害研究成果能有效推动灾害管理政策完善,使灾害研究能够成功推进大众灾害认知水平与行为方式转变。可以说,破除灾害迷思文化,形成正确灾害认知与应对方式是传播媒介与灾害学术研究的重要历史使命。

(三)社会学习:以危机问责为基本实现方式

在多米尼克·埃利奥特(Dominic Elliott)看来,组织灾后学习过程细分为:焦点事件→知识获得(knowledge acquisition)→知识转化(knowledge transfer)→知识吸收(knowledge assimilation)→文化转变(cultural readjustment),通过一个完整灾害学习过程最终才能达成组织与个人价值与理念上的转变。〔12〕而灾后社会学习的达成主要是以危机问责为基本方式。政府作为灾害管理的核心主体,如今,一旦灾害出现,政府部门便可能会面对自下而上的和自上而下的两种问责压力,灾害的问责文化已经逐渐形成。而作为灾害社会学习方式的问责文化则包含着问责文化与文化问责双重面向,问责文化的形成只是在达到形式意义且易催生形式主义,而文化问责则是对问责文化深层含义的发掘,更加全面实效且更富积极意义。问责文化的形成可能通过官员问责制度,惩处相关人员,而其作用范围与长效性不足。文化问责则更注重灾害社会学习所指向的价值、规范、信念以及知识层面,并且形成整体社会的反思与自省。那么,有效灾害社会学习的实现需要从实现与改进问责文化为基础。

其一,明晰权责分工,消除责任悖论。各级政府、职能部门以及人员岗位的责任分工越是明晰,则问责机制的运转越有效。改革和理顺岗位之间、部门之间、府际之间、现今与历史之间在灾害风险制造、灾害管理过程之中的权责关系,明晰各主体之间的职责分工已成为危机问责的重点。针对问责过程中的责任悖论问题,要强调行政主体的全面责任观,消除“问”无“责”现象。有学者比较了行政管理模式嬗变过程中的问责理念,传统公共行政视域下,将问责工作进行简单化处理,强调专业主义与内部控制,注重行政人员对于标准、规则、程序的遵守。在新公共管理模式下,问责理念注重外部控制与客观测量,问责虽然还认可效率、结果导向的重要性,但以道德责任、公共利益、公民权为中心的多面向责任体系被强调,改变了过去简单化处理问责问题的倾向。〔13〕

其二,实现文化问责,防止政治符号操作。在问责内容上,不仅仅要针对行政官员本身,还要以风险制造为责任起点,不可否认的是,任何风险的制造过程中都有人的因素,但风险制造的主体主要是社会结构、制度、政策和价值等层面的因素,而非某个个体。因此,如果将问责的重点转向风险管理,那么就应当主要问结构之责、制度之责、政策之责、价值之责,而非个体之责。〔14〕针对社会结构、制度、政策和价值等要素进行全面反思与政策回应,力图通过政府部门的文化转变,来引导社会整体层面的灾害文化变迁。同时,还要防止出现灾害问责“运动化”与短期化倾向,通过构建灾害问责机制,实现灾害问责的常态化和长效性。

其三,打破个体与组织行为惯性限制,达成灾害制度的有效变革。灾害事件可视为重要的政策窗口,为政策变革带来契机。政策转变议程的设置可以带来政策层面的积极转变,而在实践层面,常常呈现“上有政策、下有对策”现象,那么,要达成实质意义上的问责文化,就应当消除组织与个人行为惯性对于政策实施的阻滞影响,加强对政策执行与政策绩效评估,达成应急管理政策优化之目标。

其四,拓展问责主体范围及内容,增强问责的社会性。灾后政府部门与外界的联系加强,改变以往上级政府部门为唯一问责主体的局面,强化政治参与,积极纳入公众、专家、第三部门、人大、司法、媒体。在多元问责主体视阈之下,灾害管理的反思视角便呈现出多维性,可以极大地提升灾害问责绩效。而灾害问责不仅仅应当停留在政府主体层面,多元参与格局下的灾害反思则扩大了灾害问责的内容,从而达成社会各个主体对于自身行为与态度的文化反思。

其五,改善政府监督与回应,消除避责行为。问责过程中,对于灾害发生原因与应对绩效的评定是后续责任认定的基础,而在灾害问责实践中,通常会出现避责博弈(blame game)即公共组织内外部之间及其组织内部之间存在对于灾害事件基本认知的观点博弈过程。〔15〕避责行为是为了逃脱灾后行政问责,试图掩盖灾害事件真相,并将自身责任范围作最小化、模糊化处理。这种行为倾向的后果是灾害事实与应变过程难以被社会所认知,甚至产生错误认识,从而使灾后社会学习过程中断或走向歧途,进而导致灾害认知、价值理念、行动策略、行为规范出现偏差。其实,焦点事件通常兼具危险与机会,如果能及时采取适当应对措施可能挽回局面形成有利局面,而如果政府官员、部门仍采取此避责行为策略,以自身利益为首要目的而置公众安全利益于不顾,拒绝推动自身政策改革行动,灾害脆弱性不但没有得到扭转,反而程度加深。应该对避责行为加以干预,重视和改善针对政府部门的司法监督、舆论监督、行政监督等,还应积极回应社会媒体对于灾害事件的知情权。通过改善政府监督和加强政府部门、人员的责任伦理建设,以消除灾害危机事件中的避责行为。

四、结论

以2003年“非典蔓延”事件为起点,我国新一代应急管理制度创设至今,经历了2008年南方多省市冰雪灾害、2008年“汶川地震”、2010年西南五省(区、市)旱灾以及多起重大群体性事件等重大灾害危机事件,政府应急管理制度对成功应对各类灾害危机事件起到基础性作用。以“一案三制”为基础的应急管理制度能够实现对常态危机事件的一般性应对,而对于具有深度不确定特征的复合型灾害危机治理乃是对当前应急管理制度的重大考验,制度创新已经成为应急管理实践与学术研究不可回避的核心议题。本文另辟蹊径,从灾害文化角度对应急管理制度创新进行分析,分别从灾害文化的减灾文化、反迷思文化以及社会学习层面考察对应急管理周期过程的影响。本文认为应当注重灾害文化的宣传与教育工作,培育个体安全文化以增强风险意识与行为转变,树立正确组织风险文化以倡导积极风险观及其治理实践,构建社会灾害文化以协调人与自然、发展与灾害之间的关系;改善灾害事件的传播报道与学术研究,强调传播媒介对于灾害危机事件的新闻原则以确保灾害事件被客观全面的掌握,注重灾害学术研究的全面性与专业性以实现灾害自然与社会属性的深度探索与灾害文化传承;确保灾后社会学习的达成,通过明晰责任、建构全面责任观、防止问责的符号化、突破个体与组织行为惯性、消除避责行为,以实现有效的社会文化反思与自省,从而最终引致应急管理制度的创新变迁。

〔1〕D. E. Wenger, J. M. Weller. Disaster Subcultures: The Cultural Residues of Community Disasters 〔J〕.DisasterResearchCenter, University Of Delaware, Preliminary Paper, No.9.

〔2〕H. E. Moore, F. L.Bates.AndthewindsBlew〔M〕. Austin, Texas: Hogg Foundation for mental health, University of Texas,1964,pp.212-213.

〔3〕 D. S. Mileti. Disasters by Design:AReassessmentofNaturalHazardsintheUnitedStates〔M〕. Washington DC: Joseph Henry Press, 1999, pp.155-207.

〔4〕 S. M. Hoffman, A.Oliver-Smith(eds.). Catastrophe & Culture:TheAnthropologyofDisaster〔M〕. Santa Fe: School of American Research Press, 2002. A. Oliver-Smith, S. M. Hoffman(eds.).TheAngryEarth:DisasterinAnthropologicalPerspective〔M〕.New York: Routledge, 1999.

〔5〕 E. L. Quarantelli. Conventional Beliefs and Counterintuitive Realities 〔J〕.SocialResearch:AnInternationalQuarterlyoftheSocialSciences, 2008,(3). E. L. Quarantelli. The Study of Disaster Movies: Research Problems, Findings and Implications 〔J〕. Newark, Delaware:DisasterResearchCenter, University of Delaware, Preliminary Paper, 1980, No.64.

〔6〕 C. Lee, J. Short Jr. Social Organization and Risk: Some Current Controversies 〔J〕.AnnualReviewofSociology, 1993, (19). R. A. Stallings. Methods of disaster research: unique or not, in Robert A. Stallings (ed.). Methods of Disaster Research〔M〕. Philadelphia:Xlibris,2002,p.22.

〔7〕 L. K. Comfort. Self-organization in Complex Systems 〔J〕.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, vol. 4, no. 3, 1994, pp. 393-410.

〔8〕 M. Douglas, A. Wildavsky. Risk and Culture:AnEssayontheSelectionofTechnicalandEnvironmentalDangers〔M〕. Berkeley: University of California Press, 1982.

〔9〕 陶鹏,童星. 灾害社会科学:基于脆弱性视角的整合范式 〔J〕. 南京社会科学,2011,(11).

〔10〕 D. S. Mileti. Disasters by Design:AReassessmentofNaturalHazardsintheUnitedStates〔M〕. Washington DC: Joseph Henry Press,1999,pp.26-30.

〔11〕 H. W. Fisher. Response to Disaster:FactversusFictionandItsPerpetuation〔M〕. New York: University Press of America, 2008, p.76.

〔12〕 D. Elliot. The Failure of Organizational Learning from Crisis-A Matter of Life and Death 〔J〕.JournalofContingenciesandCrisisManagement, 2009,(3):pp.157-168.

〔13〕 J. V. Denhardt, R. B. Denhardt.TheNewPublicService:Serving,notSteering(Third Edition) 〔M〕. New York: M.E.Sharpe Inc, 2011, pp.129-137.

〔14〕 童星,张海波. 基于中国问题的灾害管理分析框架 〔J〕. 中国社会科学,2010,(1).

〔15〕 A. Brandstom, S. Kuipers. From Normal Accidents to Political Crises: Understanding the Selective Politicization of Policy Failure 〔J〕.GovernmentandOpposition, 2003,(3):pp.279-305.

国家社会科学基金重大项目“社会管理创新与社会体制改革研究”(11&ZD028)

陶鹏,清华大学公共管理学院,中国应急管理研究基地博士后,北京 100084。

D632.5

A

1008-9187-(2013)01-0093-06

【责任编辑刘明】