震后青少年学生心理健康教育适宜模式探析

2013-10-27宁维卫

宁维卫 陈 丽 董 洁

一、问题提出

2012年2月24日,国务院举行新闻发布会介绍了四川震后恢复在住房、学校、道路、医疗卫生、耕地、生态等领域的重建情况,宣告物质条件的震后重建胜利完成。相较之下,震后心理重建是一项更为旷日持久的任务,需要数年乃至十数年坚持不懈的努力。2004年中共中央国务院发出《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》,也强调“要重视心理健康教育,根据大学生的身心发展特点和教育规律,注重培养大学生良好的心理品质和自尊、自爱、自律、自强的优良品格,增强大学生克服困难、经受考验、承受挫折的能力”。①中共中央国务院:《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》中发[2004]16号,2004年,第8页。因此,为了解震区学生的心理健康状况,提高震后心理教育的针对性和有效性,健全震后心理健康教育的长效机制,课题组展开了一项覆盖“5·12”地震区域市县十多所学校的震后学生心理健康状况及心理健康教育有效性的调查。该调查通过研究震后群体心理问题的个性与共性问题,剖析地震造成的创伤因素和青少年本身的发展性因素对心理问题各自产生的影响,以及通过量化的方式确定心理健康教育工作产生的实质作用,目的在于探明震区青少年心理问题的动力基础和缘由,从而在心理教育工作中有针对性地提供即时的价值引导或干预,同时也有助于完善构建长远而规范的心理健康教育体系。

二、研究方法

(一)被试

本研究充分考虑样本代表性,注意所抽取学校的均衡性,遵循普通高校与重点高校相结合、城镇学校和农村学校相结合的原则,选取受地震影响的大、中学校作为试点学校,通过对6所大学和5所中学的大样本问卷调查,按地区、不同受损程度以及师生的性别、民族、学校类别、学科专业等随机抽取被试,共获得有效样本14081例,问卷有效回收率91%。其中男女比例接近2:1,城乡比例接近1:2,独生与非独生子女比例接近1:1。

(二)工具

采用自编问卷“大中学生身心状况调查问卷”。主体部分使用SCL-90评定心理健康状况。为了了解和掌握学生对心理健康工作的参与和接受程度,分别设置了“您是否接受过心理咨询”,“您是否学习过心理健康教育相关课程”,“震后您是否参加过心理健康教育相关讲座”等问题;为了对比震区学校地震前后学生心理健康教育的状况,分别设置了“地震前后是否接受心理咨询”,“地震前后学习过心理健康教育相关课程”等问题,多角度获取学生对心理健康教育工作的参与程度信息。

(三)程序和方法

以班级为单位采用统一的指导语进行团体施测,施测时间约20分钟。数据由专人录入,经SPSS19.0软件统一处理。

三、研究结果

(一)地震前后学生心理健康水平比较

按全国常模标准,SCL-90测验总分超过160分,可考虑筛选为阳性。据此标准,本次研究总分超过160分的有3766名学生,占总数的27%。对SCL-90总分大于等于160分的重点关注对象进行统计,阳性症状筛出率达21.6%,若采用阳性项目数大于等于43的筛选方法,则筛出率高达 34.7% 。〔1〕

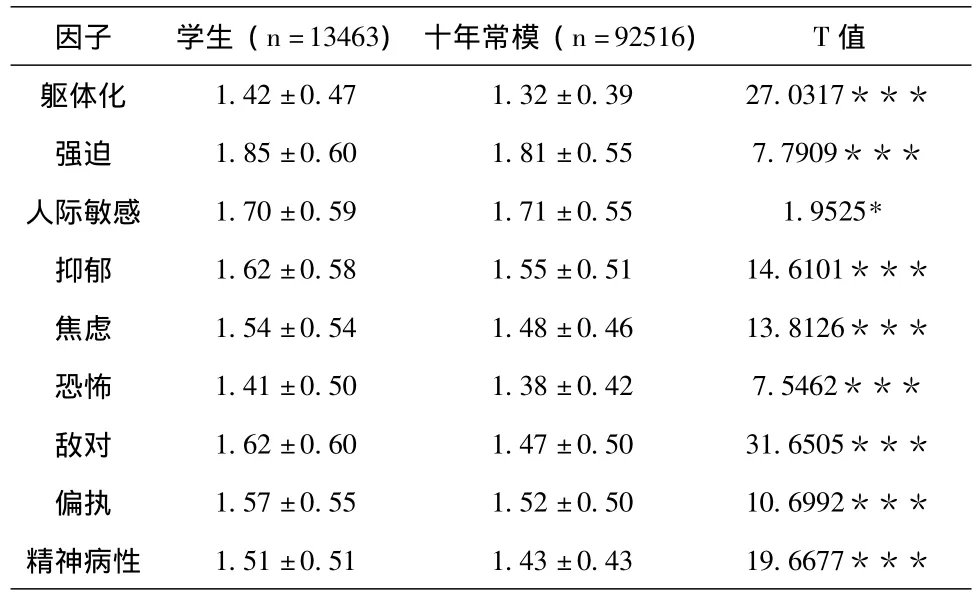

将本次学生数据与全国1997-2007大学新生常模比较,〔2〕除人际关系敏感因子外,震区学生在敌对、躯体化、精神病性、抑郁、焦虑、偏执、强迫、躯体化7个因子分都高于常模,且差异极为显著。

表1 震区学生与大学新生常模SCL-90因子分差异比较

(二)震区学生心理问题具体表现

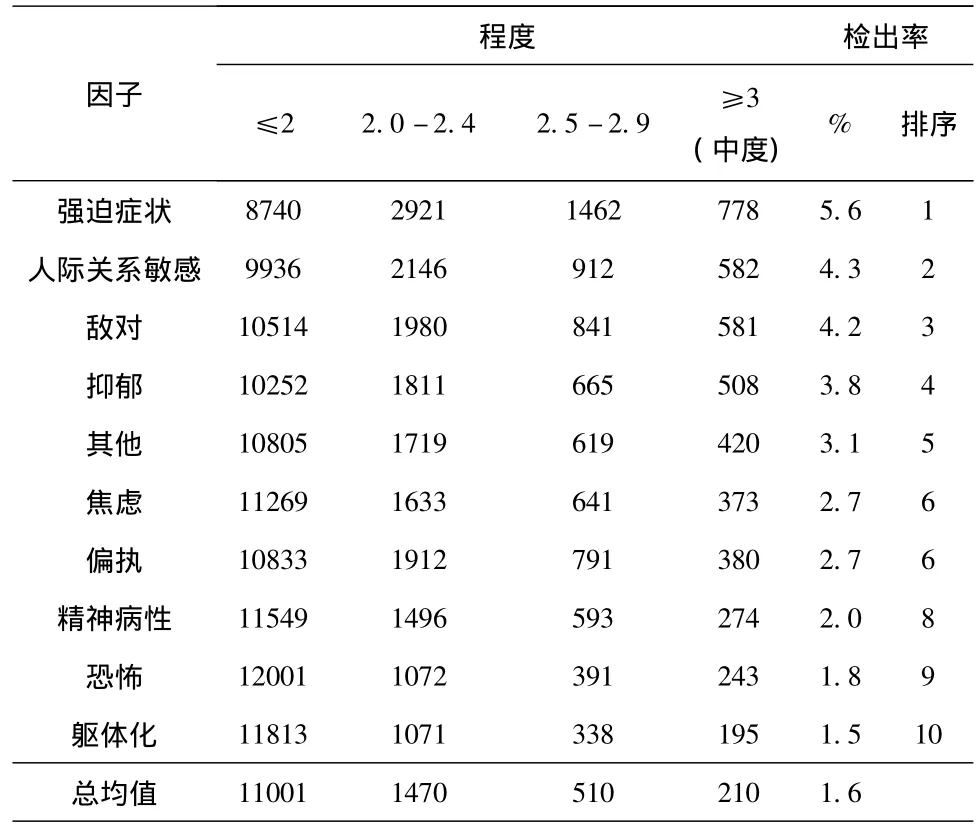

一般认为,因子分达到3分以上,超出正常均分,即严重程度已达到或超过中度痛苦水平,可能有比较明显的心理问题。本研究中,将因子分分为以下几个范围:2.0-2.4为存在一些症状,但是很轻;2.5-2.9为存在一些症状,需要跟踪观察;超过3分则被认为可能存在中度以上心理问题。为此,我们将各因子分的人数及比例进行了排序,以因子均分大于3计算各因子检出率,结果表明,检出率从高到低依次为:强迫症状、人际关系敏感、敌对、抑郁、偏执、焦虑、精神病性、恐怖、躯体化,详见下表。

表2 震区学生SCL-90各因子检出率排序

(三)地震心理教育与心理健康水平的关系分析

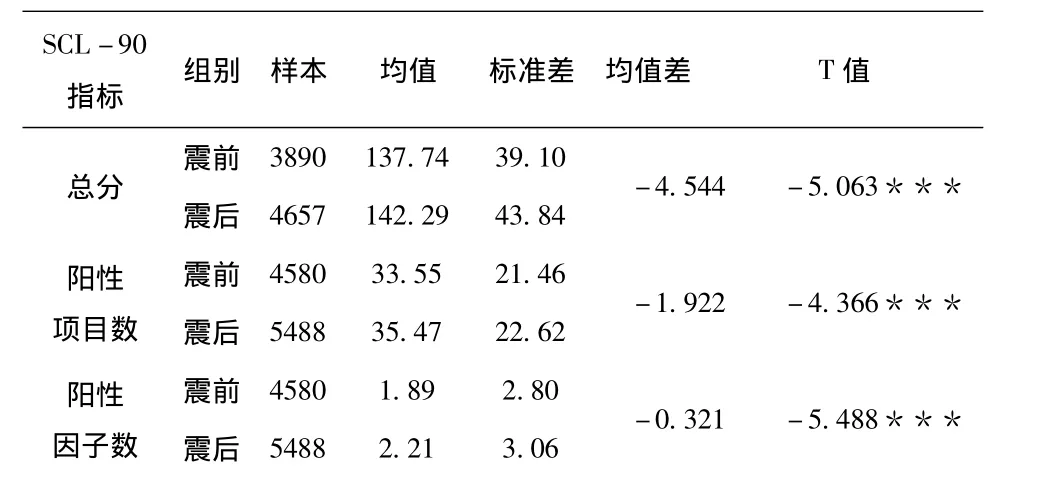

1.地震前后心理教育的时效性对比

参与调研的学生中,共有9000余名学习过心理健康相关课程。按照首次上课时间,分为震前和震后两组。对两组学生进行SCL-90各项指标比较,发现:总的来说,震前组学生较震后组学生在SCL-90总分、阳性项目数、阳性因子数、以及10个因子均分上,都显著更低。除其他项外,所有指标差异显著性均达到0.000的水平。

表3 地震前后接受心理教育课程的青少年心理健康水平的差异比较

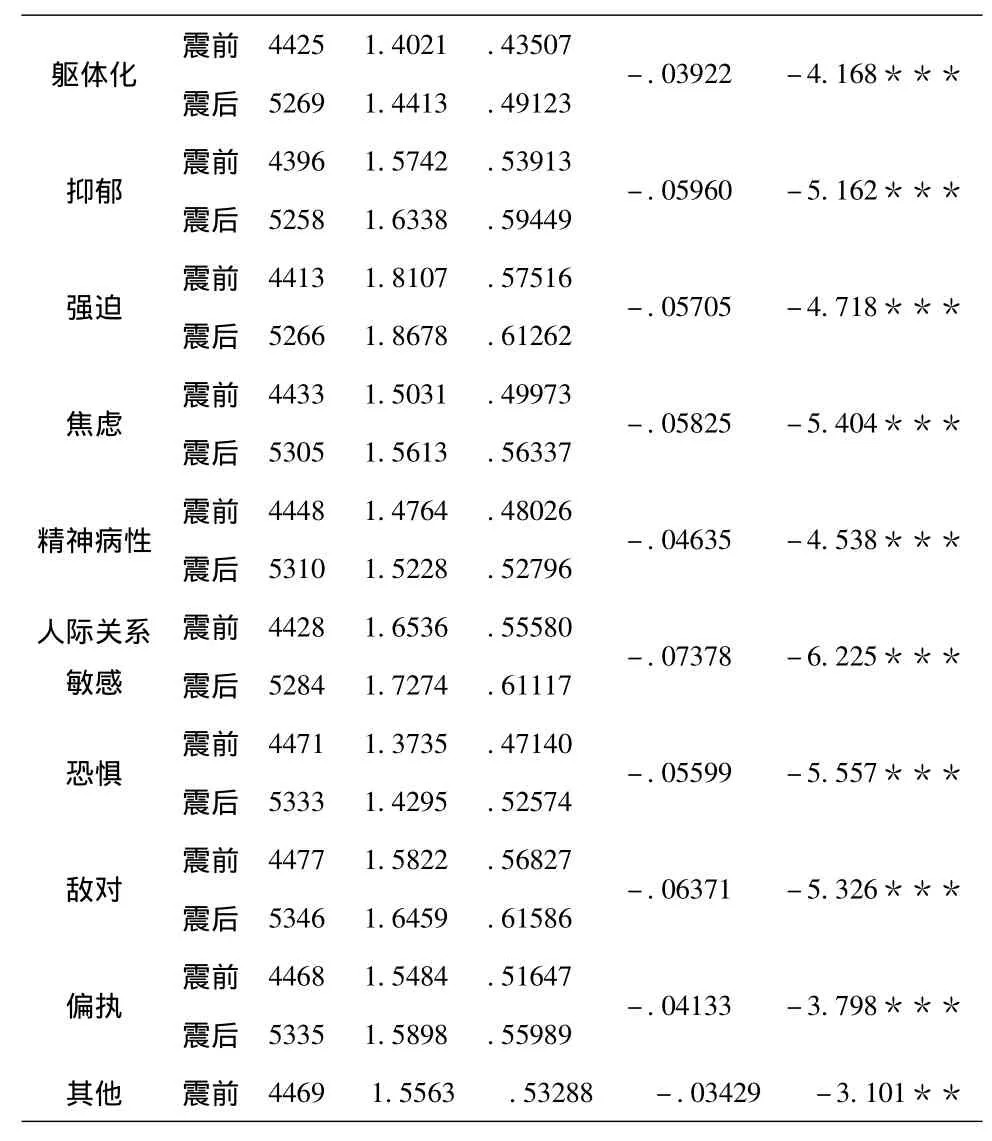

躯体化 震前 4425 1.4021 .43507震后 5269 1.4413 .49123 -.03922 -4.168***抑郁震前 4396 1.5742 .53913震后 5258 1.6338 .59449 -.05960 -5.162***强迫 震前 4413 1.8107 .57516震后 5266 1.8678 .61262 -.05705 -4.718***焦虑 震前 4433 1.5031 .49973震后 5305 1.5613 .56337-.05825 -5.404***精神病性震前 4448 1.4764 .48026震后 5310 1.5228 .52796 -.04635 -4.538***人际关系敏感震前 4428 1.6536 .55580震后 5284 1.7274 .61117-.07378 -6.225***恐惧震前 4471 1.3735 .47140震后 5333 1.4295 .52574 -.05599 -5.557***敌对 震前 4477 1.5822 .56827震后 5346 1.6459 .61586-.06371 -5.326***偏执震前 4468 1.5484 .51647震后 5335 1.5898 .55989 -.04133 -3.798***其他 震前 4469 1.5563 .53288 -.03429 -3.101**

进一步对这两组学生的职业价值观进行比较(表略),发现震前学习过心理健康相关课程的青少年学生,在对未来职业的追求中,更重视工作中的独立性、安全性、工作环境和创造性。他们对未来职业生涯中各项价值的需求更加明确,更清楚地知道自己想要什么样的工作、什么样的工作环境、以及什么样的同事关系。

2.心理教育卷入程度与有效性分析

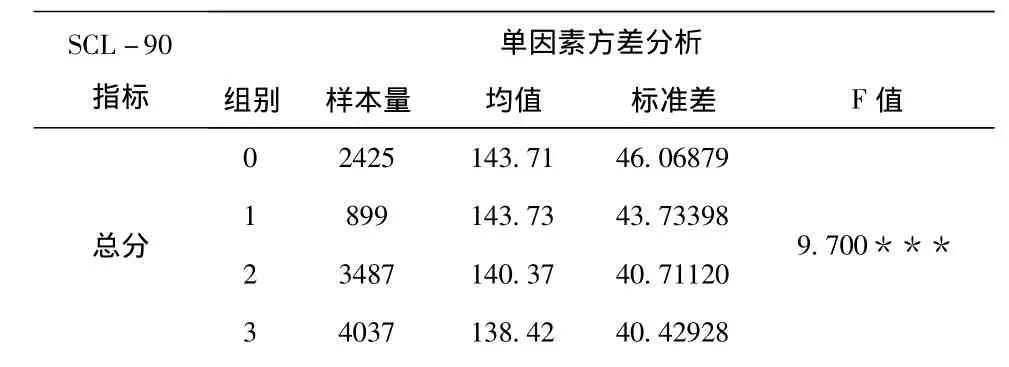

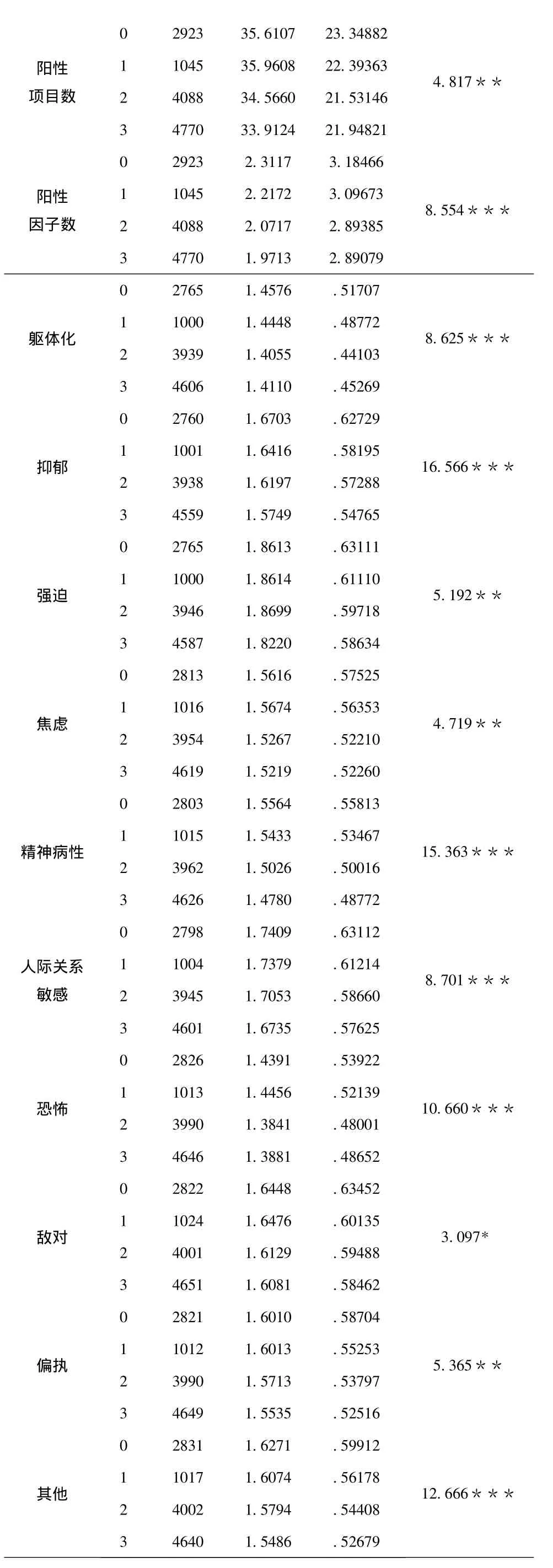

我们将所有参加调研的青少年学生,按照其接受心理健康教育的卷入程度分为四组,依次为:

0-“零教育组”:从未接受过任何类型的心理健康教育;1-“低教育组”:听过心理健康相关的讲座;2-“高教育组”:上过心理健康的系列课程;3-“全教育组”:既听过心理健康讲座,又上过心理健康系列课程。

对这四组学生震后的心理健康状况进行比较,发现:心理健康教育接受程度越高,所受相关教育内容越丰富,则症状得分越低。

表4 不同心理健康教育程度组别的青少年震后心理健康水平的差异比较

阳性项目数0 2923 35.6107 23.34882 1 1045 35.9608 22.39363 2 4088 34.5660 21.53146 3 4770 33.9124 21.94821 4.817**阳性因子数0 2923 2.3117 3.18466 1 1045 2.2172 3.09673 2 4088 2.0717 2.89385 3 4770 1.9713 2.89079 8.554***躯体化0 2765 1.4576 .51707 1 1000 1.4448 .48772 2 3939 1.4055 .44103 3 4606 1.4110 .45269 8.625***抑郁0 2760 1.6703 .62729 1 1001 1.6416 .58195 2 3938 1.6197 .57288 3 4559 1.5749 .54765 16.566***强迫0 2765 1.8613 .63111 1 1000 1.8614 .61110 2 3946 1.8699 .59718 3 4587 1.8220 .58634 5.192**焦虑0 2813 1.5616 .57525 1 1016 1.5674 .56353 2 3954 1.5267 .52210 3 4619 1.5219 .52260 4.719**精神病性0 2803 1.5564 .55813 1 1015 1.5433 .53467 2 3962 1.5026 .50016 3 4626 1.4780 .48772 15.363***人际关系敏感0 2798 1.7409 .63112 1 1004 1.7379 .61214 2 3945 1.7053 .58660 3 4601 1.6735 .57625 8.701***恐怖0 2826 1.4391 .53922 1 1013 1.4456 .52139 2 3990 1.3841 .48001 3 4646 1.3881 .48652 10.660***敌对0 2822 1.6448 .63452 1 1024 1.6476 .60135 2 4001 1.6129 .59488 3 4651 1.6081 .58462 3.097*偏执0 2821 1.6010 .58704 1 1012 1.6013 .55253 2 3990 1.5713 .53797 3 4649 1.5535 .52516 5.365**其他0 2831 1.6271 .59912 1 1017 1.6074 .56178 2 4002 1.5794 .5440812.666***3 4640 1.5486 .52679

从事后检验结果来看 (表略), “零教育组”的心理健康状况普遍差于“高教育组”及“全教育组”;同时,“零教育组”与“低教育组”几乎没有显著差异。

四、讨 论

(一)震后青少年心理问题的严重性、普遍性和特殊性

本次针对震区青少年的SCL-90流调结果显示:总分筛出率达27%,其中阳性症状筛出率达21.6%,与地震前成都地区学生普查数据相比,〔3〕高出12个百分点;采用阳性项目数筛查标准,则筛出率高达34.7%。由上可见,震区青少年群体的总体心理健康状况明显差于国内青少年学生群体,其心理健康现状不容乐观,甚至令人堪忧。震区青少年的心理问题体现出程度较重、流行性较高的普遍特征。进一步探析地震带来的心理问题,可发现:震区青少年各症状因子检出率由高到低依次为:强迫症状、人际关系敏感、敌对、抑郁、其他、焦虑、偏执、精神病性、恐怖、躯体化,提示了各种症状流行程度的高低排序;而和国内大一新生常模比较,震区青少年最为突出的问题表现则依次为:敌对、躯体化,精神病性、抑郁、焦虑,偏执、强迫和恐怖,提示了在青少年群体中地震给心理问题各因子带来的负面影响程度差异。

两相结合,可知:(1)虽然强迫、人际关系敏感和其他三个症状因子在震区青少年中流行程度较高,但更多是受到青少年发展心理的影响,隶属该年龄段的普遍特点,地震经历对强迫和其他两个因子的恶化程度较低,在人际关系敏感因子上,震区青少年的表现甚至好于大一新生常模;(2)同时,虽然躯体化因子检出率位列最末,精神病性检出率位列第八,焦虑检出率位列第六,即提示该三个因子流行性较低,但和同龄人常模比较,仍表现出较高的显著差异,说明地震经历对精神病性、躯体化以及焦虑因子的恶化程度较高;(3)强迫、人际敏感和敌对与焦虑情绪体验息息相关,结合恐怖因子相对较低的检出率和常模差异来看,震后青少年的心理问题经历了特殊性恐惧——广泛性焦虑——焦虑应对不良的迁延转移过程;(4)当急性震后心理问题随时间转化为程度较低但持续时间更长的心理问题后,敌对和躯体化,成为震后行为应对不良最为突出的两类表现,精神病性则反应了认知中存在的偏激和冷漠特质,而抑郁和焦虑体现了震后普遍的情感情绪的消极反应。

(二)心理健康教育在震后心理援助中的作用

本次调研体现出地震心理教育的两大特征:时效上的预防性和操作上的程度——有效性。

1.预防性

震前既已接受过心理健康教育的学生和震后才开始接触心理健康教育的学生在SCL-90的各项指标上都显示:前者比后者在情绪情感、认知、意志行为等方面都有更积极的表现,该结果明确支持了震前心理教育带来的预防作用比震后援助对心理健康的重塑效果更佳。曾有研究指出,学校心理健康教育的延时效应,即“心理健康教育工作的作用随着年级增高,而不断体现出来。一般性的心理健康教育和个别化的辅导工作,其成效却要‘延时’体现在高年级学生身上。”〔4〕本研究部分支持了这种观点,震前的心理健康教育课程为学生奠定了良好的心理应对基础,使其在耐受力、复原力、情绪和认知调控等心理素质上更具坚韧性,从而当遭遇创伤情境后能在一定程度上开展有效的自我调适。相较之下,打补丁似的震后心理援助确能发挥作用,但效果不及预先的心理建设。

2.程度——有效性

心理教育卷入程度与有效性分析提示:接受过心理健康教育比没有接受过的的青少年学生,在经历地震后心理健康恢复速度更快,健康水平显著更高,对地震的适应与调试能力更强;从教育程度上看,卷入程度越高,越有利于提升地震应对能力,促进震后心理康复。

进一步分析,本研究显示: “高教育组”与“全教育组”的震后心理健康水平之间几乎没有差异,但两组的心理健康水平却显著优于“零教育组”与“低教育组”,且后两组之间也几乎没有差异。第一,由于前两组与后两组包含的心理健康教育内容和形式核心区别为:是否上过心理健康教育系列课程,可推测:系统的心理健康课程学习,是震区青少年学生震后心理健康水平的重要影响因素,能有效提升青少年震后心理应对能力,心理健康教育课程的建设和普及刻不容缓。第二,“高教育组”与“全教育组”之间,以及“零教育组”与“低教育组”之间的心理健康水平几乎不存在显著差异,由于其内容区别均为是否接受过心理健康讲座,提示:心理健康讲座并不是提升心理适应水平的直接因素。

(三)对策探析

1.震后心理干预适宜技术

对震区青少年学生心理问题进行干预要从问题成因进行分析,从而采取针对性技术达到从根本上解决心理问题,战胜地震,促进人格完善与成长的目的。

敌对。最为突出的震后青少年心理问题表现,源自对地震的恐惧,学生通过强硬的对抗行为实现对内心恐惧的控制感,是过度应对的表现。处理敌对的心理问题,宜采取循序渐进的干预步骤。首先建立良好的咨访关系,获得学生充分信任;从而进一步探讨恐惧根源,将压抑至潜意识中的恐惧外显外、意识化,这个过程因学生的心理防御程度差异而耗时不同,一般耗时较长,需要中长期治疗;有的学生因恐惧的逐渐意识化就能自我改善敌对状况,有的则不,还需进一步采取愤怒管理的治疗对策,改善容易烦恼和激动的惯有应对模式。

躯体化。身心问题,常见症状包括:气喘、胸闷、消化系统问题、头痛等。〔5〕通常有一定程度的情绪表达问题,因无法采用抽象的言语表达、化解内心困扰,而转而采用具象的身体表达。建议采用行为放松疗法,通过肌体放松缓解当下的躯体不适、改善不明原因的躯体难受和疼痛等状况,同时辅以情绪认知与表达技巧锻炼。人本主义心理治疗中的敏感性治疗小组对该类问题有较好的效果。

精神病性。主要有两类表现:冷漠和偏执。针对冷漠特质,采用团体活动增加其人际的温暖与亲近体验;以偏执特点为主的精神病性表现,则可结合理性认知疗法。但是,需要指出的是,偏执类心理问题的介入往往较难,因为学生的防御性通常较高,可能和早期家庭学校教育经历有关,容易迁延成为人格障碍,需保持跟踪关注。

抑郁和焦虑。虽然抑郁和焦虑是两种独立的消极情绪结构,但在震后心理问题中,通常相互伴随发生,可能是抑郁引发了焦虑,也可能是焦虑引发了抑郁。对于这两类情绪问题,心理干预的第一步应做到良好的理解。因为消极感受是属于来访学生的真实体验,这种体验他可能非常想摆脱,但由于地震破坏了内在积极力量,导致暂时没有能力建立积极视角,因此再消极再矛盾也要允许。有效的陪伴和支持,旨在提供负面情绪的宣泄口,注入正能量,从而让来访学生能一步步走出消极的情绪。针对抑郁问题,需要进行专门的生命教育,如果抑郁程度严重到危机层面,则应提供高强度陪伴。针对焦虑问题,理性认知技术和行为放松技术能起到较好效果。〔6〕

强迫和人际关系敏感类问题。从本研究结果看,该类心理问题更多是青少年学生发展阶段的共性问题,地震造成的影响相对较低,此类问题建议采用常规青少年心理咨询方法。

2.地震心理教育体系的构建

心理健康教育工作需要建立防微杜渐、居安思危的忧患意识。虽然在2011年教育部公布的《普通高等学校学生心理健康教育工作基本建设标准(试行)》,明确提出了高校心理教育在人员配备、设施建设、课程设置等方面的“硬指标”,①教育部.普通高等学校学生心理健康教育工作基本建设标准 (试行)》,2011年,第2~3页。且2012年教育部颁发的《中小学心理健康教育指导纲要 (2012年修订)》中也明确提出“心理健康教育的总目标是:提高全体学生的心理素质,培养他们积极乐观、健康向上的心理品质,充分开发他们的心理潜能,促进学生身心和谐可持续发展,为他们健康成长和幸福生活奠定基础”,②教育部:《中小学心理健康教育指导纲要 (2012年修订)》,2012年,第2页。但仍有许多学校由于意识薄弱、条件不足等原因,没能做到心理健康教育课程的全覆盖。课题组对震区中小学校心理健康教育课程进行实地调研时发现,各学校对心理健康教育的重视程度参差不齐,从心理咨询和心理健康课程的规范配置,到两者完全缺失,各种情况皆有。学校管理层面也存在诸多漏洞。譬如出现问题后,由于媒体舆论、社会关注的压力才给予重视或进行补救,随着社会关注的渐渐淡去,对心理健康教育工作的重视也逐渐被抛诸脑后。甚至个别学校,即使发生了因心理问题导致的恶性事件,校方对心理健康教育工作的布置和开展仍然无动于衷。此外,基础教育中心理健康教育课程的开设,多采用自下而上的课程编制,由任课教师根据自身学习和工作经历,自行编排课程。这样的课程设置,由于缺乏科学系统的心理健康理论指导,主观性和随意性过大,实际教育效果也令人堪忧。而对心理健康工作教师的培训,也缺乏切实可行的统一标准。

因此,从操作上讲,我们建议:

(1)加强系统性心理援助与教育工作,党政和教育系统协作制定顶层心理援助与教育行动方案,做到震后青少年学生心理重建工作的有序与高效。在中小学基础教育层面,亟需教育管理部门出台相关政策,对心理健康课程设置、师资培训标准,教材的编订进行统一规范,对从业教师进行定量定期的培训与考核。各大中院校需要加大力度推广普及相关课程,尤其是针对地震和危机应对的心理健康教育课程。

(2)借助现代技术,整合相关资源,构建常态化震后网络心理援助服务体系,以增强震后心理教育的时效性。将心理健康讲座定位为课程建设的辅助配套举措,一方面对提升适应能力可起到锦上添花的作用,另一方面,应更侧重唤起兴趣、宣传课程的功能。通过手机短信,网络,课堂,及宣传资料等多种形式,进行震后心理应对知识的宣传教育工作。

(3)建立心理援助小组,以小组援助形式分层分段有重点地开展心理援助。加强对来自受损家庭、丧亲家庭,以及因灾致残的重点学生人群的心理疏导工作,对重点人群提供一对一心理支持。面上的震后心理教育工作,应着重培养学生积极应对地震的心理能力,使其以更加积极的姿态面对人生。

(4)加强本土化心理援助与教育工作者的专业培训,以保证震区心理重建工作的长效性与实效性。重灾地区的中小学校由于地处偏远,教育相对落后,因此,心理援助的初始展开主要依靠外来专家的力量。但心理重建过程要求持续漫长的专业资源投入,故后续重建过程仍需依靠本土力量。对震区教育系统、医疗系统、干部系统和社区管理的骨干成员进行专业培训,是保证震后援助落到实处、可持续发展的有效途径。

五、结 论

地震主要影响到的青少年心理问题因子依次为:敌对、躯体化、精神病性、焦虑和抑郁,干预时需针对成因采取适宜干预措施;

震前心理健康教育有效性显著优于震后心理干预有效性;

心理健康教育的卷入程度越高,地震应对能力越高,震后心理健康水平越高;

在众多心理健康教育形式中,规范化课程是最强效的预防与保护因子,讲座宜作为课程开展的辅助力量,而非替代元素。

〔1〕汪向东,王希林,马弘,等.心理卫生评定量表手册〔M〕.中国心理卫生杂志社,1999.241-244.

〔2〕杨海波.近10年中国大学新生SCL-90调查结果元分析及其常模确定〔J〕.中国学校卫生,2010,(1).

〔3〕卢勤,彭丹.成都大学新生心理健康状况调研及干预对策〔J〕.成都大学学报 (教育科学版),2007,(5).

〔4〕辛自强,张梅,何琳.大学生心理健康变迁的横断历史研究〔J〕.心理学报,2012,(5).

〔5〕宁维卫.震后压力应对与心灵重建〔M〕.四川人民出版社,2008.129.

〔6〕宁维卫.灾难心理学——灾区学校青少年心理教育与危机干预〔M〕.西南交通大学出版社,2011.177~187.