莉迪亚.戴维斯:自成一派的文体大师

2013-10-24冯元元

○冯元元

《莉迪亚•戴维斯短篇小说集》,美国Picador 出版社2010年出版。

荣获世界文坛大奖

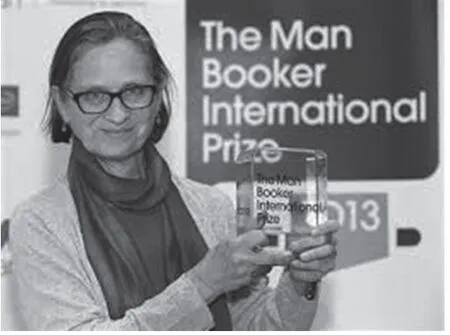

2013年5月22日,第五届“布克国际文学奖”在伦敦揭晓:美国当代著名短篇小说家莉迪亚•戴维斯(Lydia Davis)摘得桂冠,并捧得六万英镑的奖金。

莉迪亚•戴维斯1947年出生于美国麻省的北安普顿,父亲是英文教授、批评家,母亲是短篇小说家和老师。10岁时,因父亲调往哥伦比亚大学任教而举家迁往纽约。戴维斯在一次访谈中曾说到,家庭的熏陶使得她在12岁就强烈地意识到自己长大了会成为一名作家。

果不其然,如今的戴维斯是美国文坛知名的短篇小说家和随笔作家,2005年当选美国艺术与科学院院士,目前在纽约州立大学奥尔巴尼分校(State University of New York at Albany)教授创意写作。

迄今为止,戴维斯出版的短篇小说集包括《第13 个女人及其他故事》(The Thirteenth Woman and Other Stories,1976)、《拆分》(Break It Down,1986)、《几乎失忆》(Almost No Memory,1997)等。《故事的终结》(The End of the Story,1994)则是戴维斯多年来出版的唯一一部长篇小说。

需要特别指出的是,戴维斯荣膺此奖全靠其独创的文学形式取胜。戴维斯的作品形式多样,融合了散文、诗歌、格言、轶事等各种风格。作品的长度大多三四页,最多不超过9 页,短的只有半页或一段话,最短的甚至只有几个词或一句话。而戴维斯正是因为这些短篇小说,甚至是“极短的短篇小说”在美国文坛赢得了盛名。批评家和学者有时会觉得,戴维斯的作品难以归类。比如,她的某些短篇小说由于形式上接近于诗歌,而入选了2001 与2008年度的《美国最佳诗歌选集》。本届布克奖评委会也对戴维斯的作品进行了热烈的讨论,称其作品“极难归类”,但她最终凭借文体的原创性和娴熟的写作技巧,在10 位候选人中脱颖而出,斩获大奖。

自成一派的短篇小说家

作为以“简短”闻名,甚至被誉为世界上“最简短”的短篇小说家,戴维斯在创作手法上同样不拘一格,但许多当代著名作家都对戴维斯独创的文体风格赞誉有加,英国作家阿里•史密斯(Ali Smith)甚至将她奉为自己的偶像,批评界也对戴维斯十分青睐。美国诗人、批评家克莱格•泰切儿(Craig Morgan Teicher )将其誉为“自成一派的文体大师。”那么,戴维斯短篇小说创作的特质具体体现在哪些方面呢?

第一,作品“简短”却极富张力。戴维斯的作品,往往几个词、几句话,却信息量极大,很有张力。譬如她的短篇小说《爱》。“一个女子爱上了一个逝去了多年的人。对她来说,每天刷洗他的外套、擦拭他的墨水瓶、抚摸他的象牙梳子还不够:她只好把房子建在他的坟墓之上,在潮湿的地窖里与他夜夜相伴。”笔者无法忘记初读这段文字时的震撼,戴维斯寥寥数笔,就将一个陷入疯狂爱恋的女子栩栩如生地勾画了出来,创作功力可见一斑。

莉迪亚•戴维斯获得布克国家文学奖时的照片。

第二,关注日常生活,着重展现人性。纵观戴维斯的作品,不难发现,她笔下的故事素材大都来自日常生活,邻居、房子、金钱、甚至一个鱼缸、一棵树都会成为她灵感的来源。她曾经在访谈中坦言,自己从来不会预先设定好情节再去创作,而是有些东西触动了她才会提笔写作。而生活中她最为关注的,还是人,确切的说是人性。在戴维斯的短篇小说中,读者们可以很轻易地捕捉到自己生活中人际关系的影子,产生共鸣。但又不仅如此,她的智慧、幽默和对人性的洞察又会引领者读者以一种不同的、甚至是全新的视角去看待我们生活的当代社会,看待这些看似司空见惯的婚姻、爱情、亲情、友情等各种关系。可以说,对人性的把握与展现才是戴维斯作品的魔力所在。

第三、语言精准,语法严谨。读过戴维斯作品原文的读者不难发现,戴维斯的作品中语法十分严谨,标点符号的使用也非常规范。她的作品中几乎每句话都是一个完整的句子,堪称英文教学的范本。有些评论家甚至调侃道,戴维斯作品中语言和语法太过规范、完美,最初还以为作家是个英文流畅的外国人呢!

事实上,戴维斯之所以注重文字的精准与语法的规范主要得益于家庭的熏陶。除了对文学的共同热爱,戴维斯的父母在家中经常探讨语言文字的运用。她的父亲会随时查阅词典,不仅查看单词的释义,更为关注词语的来源与历史。这个习惯深深影响了年幼的戴维斯,培养了她从小对语言文字的敏感性与用词的准确性。父亲对她创作的影响不止如此。戴维斯的父亲虽然是一个人文学者,却有着科学家的严谨态度,善于观察、分析事物,喜欢思考。毫无疑问,戴维斯继承了父亲这一优点,我们从其短篇小说表现出来的强大逻辑性与洞察力不难看出这一点。

第四,融合了诗歌的简洁、韵律和意境。戴维斯的部分作品,只有短短几句,并借鉴诗歌的形式分行而写,确实很难界定其文体是短篇小说还是诗歌。譬如下面这篇:

《苍蝇》

在巴士的尾部,

厕所里面,

这个极小的非法乘客,

在赶往波士顿的路上。

很难想象,这样一个毫无诗意、甚至让人厌恶的小东西竟然在戴维斯的笔下变得可爱起来,让人忍不住会心一笑。

第五,模糊故事的背景与人物,丰富了作品的外延。戴维斯短篇小说的另一个显著特征就是,除非作者认为有必要,很少会出现确切的时间、地点与人名。很多情况下,她会将故事的背景设定在“某一个城市,”但并不给出具体的地名。譬如“东部的一个大城市,”但究竟是纽约、波士顿还是其他地方,全凭读者的猜测与想象。人物设置方面,很多故事都是用第一人称叙述,若是运用第三人称的话也很少出现诸如玛丽、爱丽丝等具体人名,多用“一位妻子”或“妻子A”、“两个姐妹”等称呼来代替,甚至有些作品中的人物直接被称呼为X、Y、Z、W等。戴维斯解释说,这些故事都发生在日常生活中,她不愿意用具体的人名、地名去禁锢读者的思维,而是希望读者能够放飞自己的想象,扩大和丰富作品的外延。

出色的法语文学翻译家

莉迪亚•戴维斯还是一位出色的翻译家。大学毕业之后,戴维斯曾旅居法国,很长一段时间都靠翻译法文为生。后来,戴维斯开始创作自己的文学作品,小有名气之后却依旧坚持法文的翻译工作。她最知名的译作是福楼拜的《包法利夫人》和普鲁斯特的《追忆似水年华》中的第一卷《斯万之家》。法国政府更是于1999 授予她“法国艺术与文学骑士勋章”,表彰她在法语文学与翻译领域所做出的杰出贡献。

长期从事法语文学的翻译对戴维斯的文学创作也产生了一定的影响。首先,普鲁斯特冗长的叙事风格使戴维斯萌生了反叛的想法,她想尝试用最简洁的语言达到最大的叙事效果。她成功了,并且因此创作出了最具特色的“极短的短篇小说”。其次,多年的翻译工作练就了戴维斯语言的精确与规范性。这些极大地体现在她个人创作中炉火纯青的文字风格上:精准、简洁。

莉迪亚•戴维斯,这位自成一派的文体大师,虽然曾于2003年获得美国麦克阿瑟“天才奖”,并入围1986年度美国笔会/ 海明威文学奖和2007年度的全美国家图书奖,此番荣获的“布克国际文学奖”却是其多年创作生涯中的第一个世界文坛大奖。

我期待戴维斯能给热爱她的读者们带来更多、更精彩的短篇小说,同时也相信,她会走得更远。