溪洛渡水电站左岸谷肩堆积体边坡治理和监测

2013-10-23伍文锋税思梅

伍文锋,税思梅

(1.中国水利水电第八工程局有限公司科研设计院,湖南长沙 410128;2.中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,四川成都 610072)

1 工程概况

溪洛渡水电站枢纽区河谷峡窄,谷坡陡峻,自然边坡坡高达250~480m,开挖边坡坡高最大近300m。边坡主要由近水平的晚二迭系峨眉山玄武岩(P2β)组成,两岸坡顶有顺河呈带状分布的、厚度较大的第四系堆积物。

左岸谷肩堆积体位于左岸厂房进水口、左岸泄洪隧洞进水口和左岸缆机平台上部14层玄武岩顶部。左岸谷肩上部平台堆积着一套自中更新世以来先后形成的古滑坡体、冰水堆积、洪积和崩坡积。象鼻子沟和杨家沟两条较大的冲沟横切其间,将堆积体分割成白铁坝、青杠堡和镇龙湾-黄金坡三大块,与工程建筑物密切相关的为白铁坝堆积区。该堆积体上起兴田沟,下至象鼻子沟下游分支附近,顺河长1 400m,横河宽600m,平面面积84万m2,钻孔揭示其厚度为59.64~166.9m,总方量约为8 200万m3。

2 地质条件

左岸谷肩堆积体由下至上,从老到新依次为古滑坡残体、冰川冰水堆积体、坡洪积体,以冰川冰水堆积和坡洪积为主。削坡范围位于白铁坝区的前缘中部,顺河长约530m,横河宽60~130m,前缘高程740~780m,后缘高程820~830m,厚度40~95m,平面面积约5.3万m2。

2.1 地形地貌

地形上呈现上部较缓下部相对较陡的趋势。削坡区中后缘存在一大体呈带状延伸的缓坡平台,地形坡度为15°~25°。从下游到上游分为Ⅰ~Ⅴ区(见图1)。

图1 左岸堆积体分区

2.2 物质组成

左岸谷肩堆积体削坡范围各区地层分布情况如下:

Ⅰ区:位于泄洪洞进口上方,坡面为坡洪积含碎砾石土,受附近无名沟长年流水的搬运作用,细粒物质较多,厚度较大。坡洪积层厚度约10m,内部古滑坡残体厚约10~35m。

Ⅱ区:下部为古滑坡残体,前缘厚度约42.2m,中后部厚约56.2~64.5m;中部为冰川、冰水堆积物,厚约6.3~20m;表部坡洪积物,含碎砾石土,厚约5.7~16.2m,中后缘厚度逐渐增大。

Ш区:下部为古滑坡残体,厚度约25.0m;中部为冰川、冰水堆积物,厚约12.0~17.0m;表部为坡洪积物,厚约5.7~10.0m,中后缘厚度逐渐增大。

Ⅳ区:下部为古滑坡残体,厚度8.1~33.8m,前缘厚约8.1m,中后缘厚约33.8m;中部为冰川冰水堆积物,厚约11.0m;表部为坡洪积物,厚3.9~8.3m。

Ⅴ区:下部古滑坡残体,厚度24.1m;中部为冰川、冰水堆积物,厚 4.0m;表部为坡洪积物,厚5.3m。

2.3 水文地质条件

左岸谷肩堆积体地下水系统属第四系孔隙水系统。第四系孔隙水主要接受大气降水和削坡区后坡农田灌溉水补给,随着地表水的不断缓慢下渗,最终以接触下降泉的形式在削坡区前缘宣威组(P2X)粘土岩顶部出露。坡体内部普遍干燥,地下水主要富集在宣威组顶面5~10m范围内。地下水位随雨量变化明显,夏季雨量大,地下水位升高;冬季降雨少,地下水位降低。

3 综合治理

白铁坝堆积区边坡的稳定与主体工程密切相关,如果白铁坝堆积体出现进一步失稳,将会严重影响到左岸电站进水口、泄洪洞进口及缆机平台的安危。2005年5月完成第一次削坡后,未及时进行支护,且经过雨季,至2005年9月底,1号无名沟附近的洪积层在开挖坡顶已发生变形。为防止堆积体产生进一步变形破坏,根据边坡失稳的不同情况,采取各类工程措施进行治理,包括削坡减载、排水降压、支挡结合、地表防渗等。此外还对重点部位进行监测以便及时了解堆积体的实际状况。

3.1 分区削坡减载

Ⅰ区:将边坡按1∶1.25坡比削至平顺,清除残余的覆盖层,并分别在815m、790m和765m高程设置马道。

Ⅲ区:开挖坡比为1∶1.25,使坡面平顺过渡至上游1号无名沟冲沟边,并在815.0m、790.0m和765.0m高程设置马道,清除虚土。

Ⅳ区:从上游按开口线由高高程向低高程削坡;沿14层上部较完整的宣武组砂岩基岩面向内留4m宽道路,马道按等高线逐渐抬高,内侧坡比按1∶1.5~1∶1.20控制;马道设小排水沟;坡面平整,清除孤石,与周围地形平顺连接。

Ⅴ区:清除开口线以外的孤石,按1∶1.25坡比使坡面平顺,不设置马道。

3.2 坡顶钢管桩及混凝土护坡

(1)在1号无名沟上游桩号Ⅳ-030.0~Ⅳ+070.0m范围,沿坡顶施工便道上并靠上部天然坡面坡脚处设置钢管桩。钢管直径140mm,共布置三排,桩距1.5m,排距1m,交错布置,深度为15m。

(2)在1号无名沟下游侧Ⅲ区二次削坡坡顶开口线以外3m处设置钢管桩,钢管直径140mm,共布置两排,桩距1.5m,排距1m,交错布置,深度为15m,孔向为铅直向,钢管内浇注C25砾石混凝土。

(3)对施工便道内侧所有开挖坡进行混凝土护坡处理。

(4)对Ⅴ区高程794.41~930.17m,桩号K0-003.87~K0+097.38m范围内边坡,采用挂网喷混凝土(或植被混凝土)φ6.5@150,混凝土厚15cm,φ32插筋间排距 4m ×4m,L=1.5m,外露 10~20cm,梅花形布置。

3.3 土锚杆和锚索加固

(1)土锚杆直径为φ48钢管,长度均为6m。钢管下部3m,每间隔10cm钻设孔径为8~10mm的小孔用于灌浆,采用梅花形布置。土锚杆垂直于坡面。

(2)对坡面已实施框格梁的部位,土锚杆设置在种草坡面。

(3)对坡面尚未实施框格梁的部位,土锚杆设置在框格梁和种草坡面上。

(4)对Ⅲ、Ⅳ区桩号Ⅳ0-20~Ⅳ0+150m范围外的区域,在6m长的贴坡混凝土上设置1排1 500 kN锚索。造孔穿过覆盖层时加大孔径,根据钻孔岩芯,加长锚固段长度并相应加长锚索长度。

(5)对Ⅲ、Ⅳ区桩号Ⅳ0-20~Ⅳ0+150m范围,设置2排1 500kN锚索,长度40m、50m,交错布置。

3.4 排水减压

(1)在混凝土护坡坡脚、有剪出滑移现象部位附近和各层马道的内侧坡脚等部位设置排水花管,间排距2m,梅花形布置;其余部位间排距4m,梅花形布置。排水孔入土深度均为12m。

(2)为便于排水降压,在排水洞设置排水花管,间排距3m,梅花形布置。排水孔伸入覆盖层3m左右。排水管采用直径为110mm的钢管。钢管管壁间隔10cm钻设孔径为8~10mm的小孔,采用梅花形布置。

(3)针对Ⅴ区坡面土黄色洪积物与紫红色古滑坡堆积物界面附近的渗水,在桩号IV-09~IV-050m间坡面紫红色连续出水带及其上部2m增设2排排水孔。

(4)针对框格梁中有水流溢出的排水管,采用橡胶软管将出水引流至框格梁坡脚排水沟内或跌坎排水沟内。

3.5 坡脚混凝土贴坡挡墙

(1)在未设置钢筋石笼压坡部位,浇筑贴坡混凝土。混凝土基础置于基岩上,浇筑前清除松动岩体。

(2)在已设置钢筋石笼压坡部位,石笼外侧设置顶宽1m的混凝土挡墙,挡墙高度与石笼齐平。当挡墙混凝土达到龄期后,再进行灌浆。

3.6 地表排水沟

(1)在Ⅴ区上游侧重新修筑一条排水沟,沟水汇入无名沟沟内。排水沟修筑在紧靠钢筋桩混凝土外侧,若钢筋桩混凝土坡度合适也可直接设在混凝土上。

(2)在无名沟沟内设置地表排水沟,排水沟顺坡向设置跌坎。

(3)凡在开挖坡面有“凹”形处,在两混凝土框格梁间预留宽0.5m的坡面,先在底部回填碎石并压实后,铺设φ6.5@150×150钢筋网,钢筋网与两侧混凝土框格梁钢筋绑结,并采用水泥砂浆抹面。

4 监测成果分析

4.1 监测仪器布置

左岸堆积体的5个区布设4个重点监测断面,包括18座变形监测点、9根钻孔测斜管,9台锚索测力计,1支渗压计,1个量水堰,1孔测压管,2套单点位移计。监测仪器布置见图2,典型断面见图3。

图2 左岸谷肩堆积体安全监测仪器布置示意

图3 左岸谷肩堆积监测断面示意

4.2 监测成果分析

(1)表面变形。左岸堆积体五个区的平面位移主要表现为向河谷中心和下游方向位移,垂直位移主要表现为下沉。顺流方向累计变形-4~73mm,河谷方向累计变形22~145mm,垂直方向累计变形-7~41mm。2008年以后,位移增长趋势逐渐减缓,2010年位移增长速率明显减小。变形测点合位移见表1,Ⅳ区变形测点合位移过程线见图4。

图4 Ⅳ区变形测点平面合位移过程线

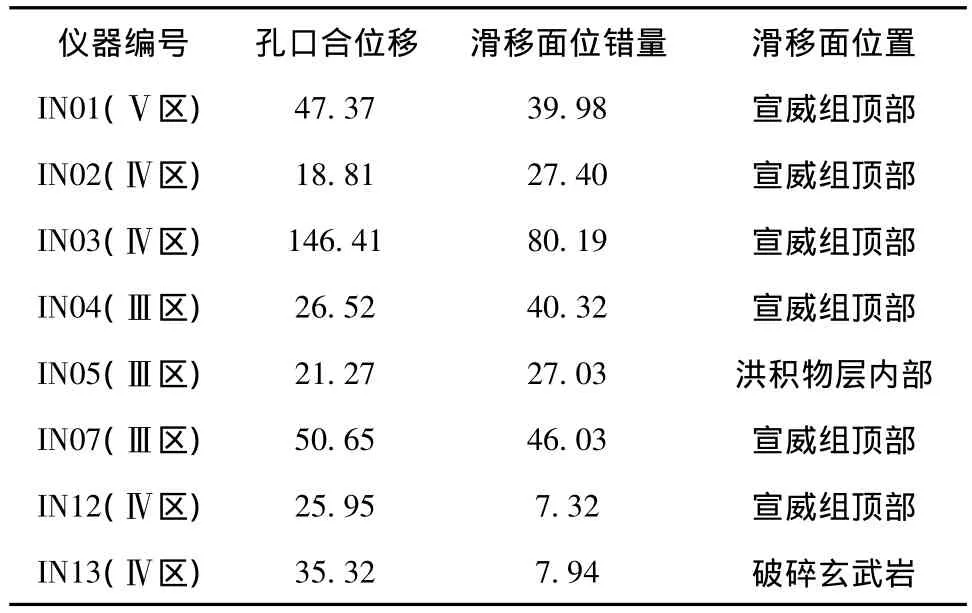

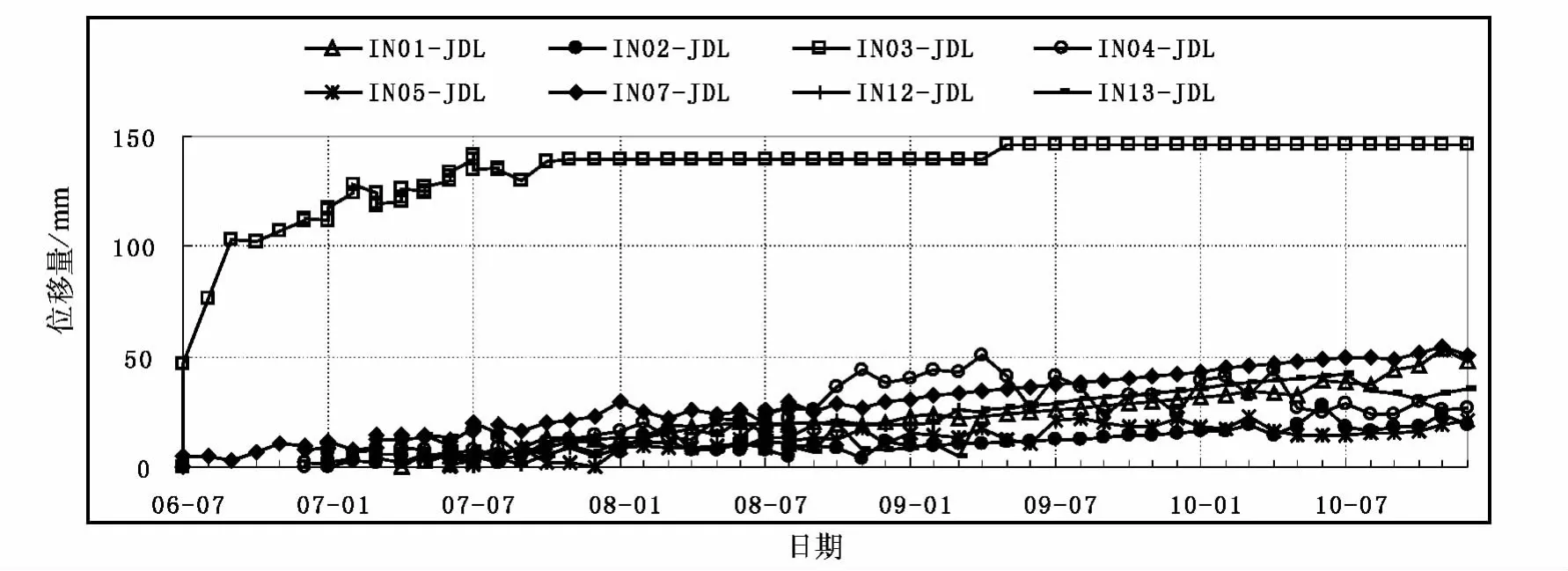

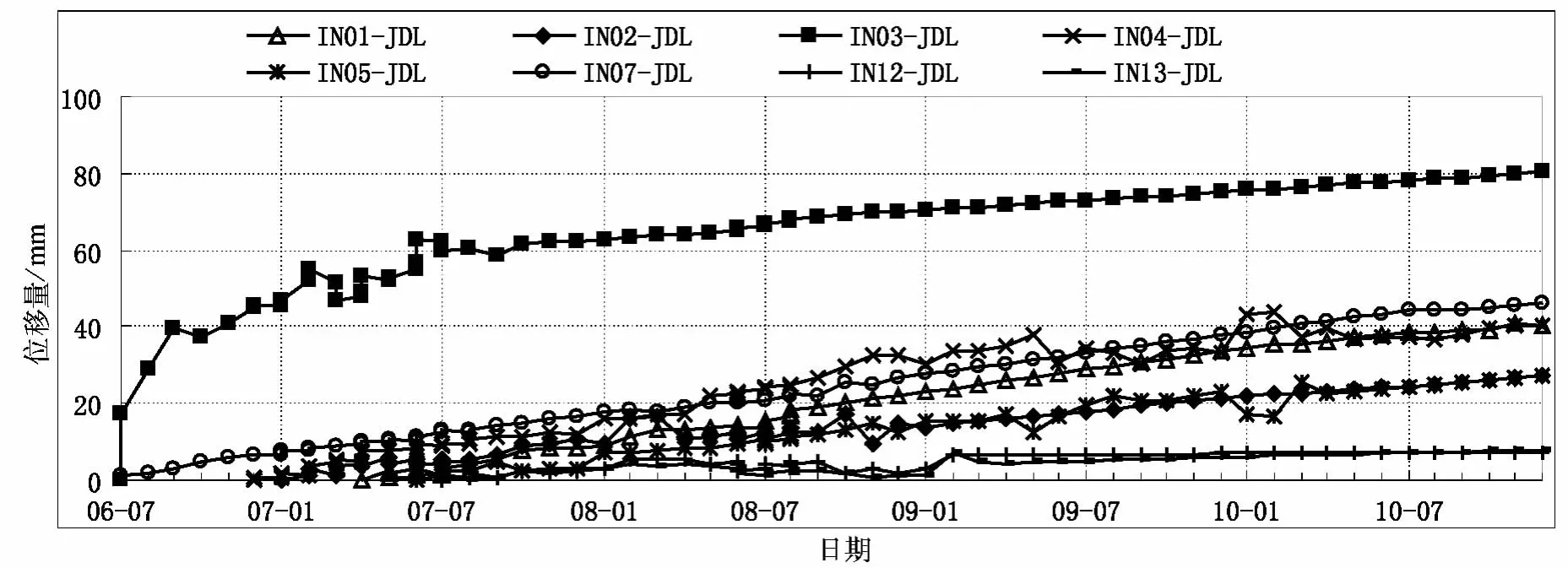

(2)深层位移监测。左岸谷肩堆积体的5个区中共有9根测斜管,其中1根测斜管没有明显的滑移面,其余8根测斜管均存在滑移面。孔口合位移和滑移面位错量见表2、图5和图6。

左岸堆积体表面继2006年、2007年的滑动后,2008~2010年测斜管孔口位移仍呈增长趋势,但增长速率逐渐减小。目前孔口合位移在18~147mm之间,与附近变形测点位移基本一致。

左岸堆积体测斜管滑移面位错量持续增长,位错量在7~81mm之间。2009年后,位移增长速率逐渐减小并趋于平缓,变化趋势与孔口位移基本一致。监测成果显示堆积体内存在上下两个滑移面,上部大致对应于洪积物滑坡堆积体分界线或洪积物层内部,下部大致在基岩与覆盖层分界面附近。其中变化最大的是Ⅳ区的测斜管IN03-JDL,滑移面合位移为80.19mm,滑移面发生在宣威组顶部。

表2 测斜管孔口合位移和滑移面位错量 mm

图5 测斜管孔口平面合位移变化过程线

图6 测斜管滑移面平面合位移变化过程线

(3)锚索荷载监测。锚索监测荷载在1 096~1 202kN之间;目前荷载均呈增长状态,锁定后荷载增长率在5.55%~17.78%之间。荷载增长与附近位移对应较好,锚索锚固效果良好。

(4)渗流渗压监测。水位长观孔水位在775m;排水洞洞口量水堰2011年1月的渗流量为57.93m3/d(见图7)。2009年前,渗流量随时间变化幅度较大,之后渗流量基本平稳,说明综合治理后,排水系统运行效果良好。

图7 左岸堆积体量水堰WE01-JDL流量变化过程线

5 结 论

(1)溪洛渡水电站左岸堆积体边坡采取削坡减载、排水降压、支挡结合、地表防渗等综合处理措施,有效的抑制了边坡变形,确保了边坡的稳定。

(2)监测设计基本涵盖了堆积体边坡变形的全部区域,有效的监测和反映了堆积体的变形趋势,为保证工程安全监控发挥了积极的作用。

(3)左岸堆积体外观测点监测位移与钻孔测斜仪监测的变形量基本一致,坡体趋向下游并发生沉降变形。继2006年的滑动后,随着支护工程措施的跟进,变形速度逐渐减缓,至2010年滑动趋势已明显减小,平面位移量小于15mm/年,下沉位移量小于2mm/年。

(4)各区测斜孔均监测到堆积体存在滑移面。二次削坡范围的表面变形和错动变形较为明显,上部滑移面大致对应于洪积物滑坡堆积体分界线或洪积物层内部,下部滑移面大致在基岩与覆盖层分界面附近。

(5)左岸谷肩堆积体经过综合治理后,堆积体表面变形、滑移面位错年变化速率逐渐减小并趋于平缓,边坡排水系统的运行及锚索锚固效果良好,堆积体边坡整体处于稳定状态。