旱灾发生状况、政策支持及农户适应性措施的采用

2013-10-19王金霞黄季焜

陈 煌,王金霞,黄季焜

(中国科学院地理科学与资源研究所农业政策研究中心,北京 100101)

应对日益严重的旱灾风险,积极采取适应性措施已在政府、学术界及民众中达成了广泛的共识。国民经济与社会发展“十二五”规划中明确指出要增强应对极端气候事件的适应能力,提高农业、林业和水资源等重点领域适应水平[1]。国外研究表明,提早或推迟作物播种日期是农户做出的重要适应性反应[2];购买由政府、NGOs或银行提供的农业保险也已经成为非洲农户应对气候风险的措施选项之一[3]。还有研究发现,为了应对极端气候事件的影响,一些国家的地方政府会通过一些政策支持手段(如提供相关的预警信息)来提供民众的抗旱能力[4]。国内也有学者开始对农户的适应性反应行为开展研究。例如,通过对中国南方四个村的案例调研,刘洋等[5]指出基层农田水利设施的投资与管理需要在制度设计时就考虑干旱的风险。孙芳等[6]对宁夏的研究结果表明,农户倾向于种植耐旱、稳产的作物品种(如玉米、薯类和向日葵等)来提高抗旱能力。尽管这些研究为理解农户适应性反应提供了一定实证依据,但很多研究都是基于案例调研,而且对农户的适应性反应都侧重于某一方面。

为了提高应对旱灾风险的能力,不仅需要基于大规模实地调研对农户的适应性反应开展深入系统的分析;而且有必要了解当地政府在应对旱灾中的政策支持状况;从而为国家决策提供更丰富、更有效的决策信息。为此,笔者急需回答如下几方面问题:最近几年旱灾的发生状况如何?当地政府是否为社区和农户提高抗旱能力提供了一些资金、物质或技术等方面的政策支持?当地政策在抗旱预警信息提供方面的现状如何?有多少农户在面临旱灾风险时做出了适应性反应?农户做出的适应性反应行为或采取的适应性措施有哪些?本文的研究目的就是回答以上问题,通过在全国开展的大规模社区与农户的实地调研,深入系统了解我国农村的旱灾发生状况、政策支持现状及农户的适应性反应行为。

1 数据说明

研究所用数据来源于笔者2010年在我国6个省开展的大规模实地调查。这6个省包括河北省、吉林省、安徽省、四川省、云南省和浙江省。这些省份的选取不仅反映了南北方地域的差异,而且也反映了社会经济发展水平方面的差异。笔者在每个省随机选取了3个县,每个县随机选取了2个乡、每个乡随机选取了3个村开展调研;另外,每个村内又随机选取了10个农户作为调查户。调查样本最终包括6个省中的18个县、36个乡、108个村、1080户农户。

调查收集了村和农户两个层面的数据,都是以面对面访谈形式进行调研,本文主要以户级数据为主进行分析。调查收集了农户在2006—2010年这5年中的受旱情况,只要农户在这5年中的生活或者生产遭受到旱灾的影响,则定义为受灾户。调研结果表明,在2006—2010年中,有53%(91个村的569个农户)的农户遭受了旱灾的影响。调查内容包括农户的种植结构,农作物受旱减产情况,生产资料投入情况,农户为应对旱灾采取了哪些适应性措施等方面的内容。

2 旱灾的发生状况

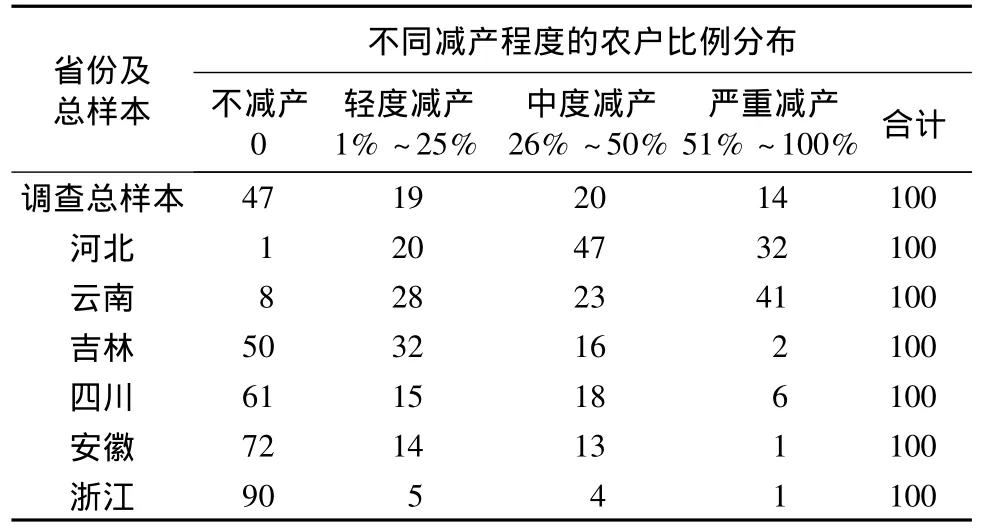

调研结果表明,在2006—2010年这5年内,大约有一半的农户因旱灾导致了减产(表1)。总的来看,在各地区发生最严重旱灾的情况下,农户不减产的比例为47%,即有53%的农户发生了不同程度的减产,约占总体的一半;其次,减产比例为1% ~25%的轻度减产农户占到总体的19%,减产比例为25%~50%的中度减产农户占到总体的20%,减产最严重的农户(减产比例为50% ~100%)占到了总体的14%,调查数据基本符合受灾减产程度越重,农户所占比例越低的一般规律。

表1 2006—2010年最严重旱灾导致的农作物减产情况 %

分区域来看,不同地区的受旱减产程度差异较大。首先,从不减产的农户比例来看,河北和云南受旱灾影响区域较广。河北的不减产比例仅为1%,云南为8%,也就是说绝大多数的河北、云南农户受旱减产了(表1)。吉林大约也有一半的农户受旱减产(不减产比例为50%),四川和安徽大约有30%~40%的农户受旱减产,受旱灾影响最小的是浙江,不减产农户比例达到90%。在减产农户中,也是河北和云南的减产程度较重。河北的严重减产比例达到32%,且中度减产比例为47%,云南的严重减产比例为41%,这几项指标都远超其余省份。云南由于2010年遭遇了百年一遇的大旱,因此调研的结果显示其受最严重的一次旱灾的影响程度较大;而河北是传统的北方缺水省份,历年来长期受到干旱的影响。其余省份的农户减产主要属于轻度减产和中度减产。

从受到旱灾影响的作物来看,三大主要粮食作物的因旱减产程度明显大于其他粮食作物;经济作物的减产情况也较为严重。在569户受灾户中,报告玉米受灾减产最为严重的有278户,其中有45%达到中度减产(表2);报告水稻受灾最严重的有72户,其中47%为中度减产;而报告小麦受灾严重的农户虽然只有58户,但是这58户中一半的农户减产比例达到50%以上。相比之下,其他粮食作物的减产程度则相对较低,超过一般的农户(55%)为轻度减产。值得注意的是,旱灾发生时,经济作物受到的影响也比较大,有96户农户反映所种植的经济作物受旱减产最为明显,其中58%为严重减产。

表2 不同作物受旱灾导致减产情况

3 政策支持现状

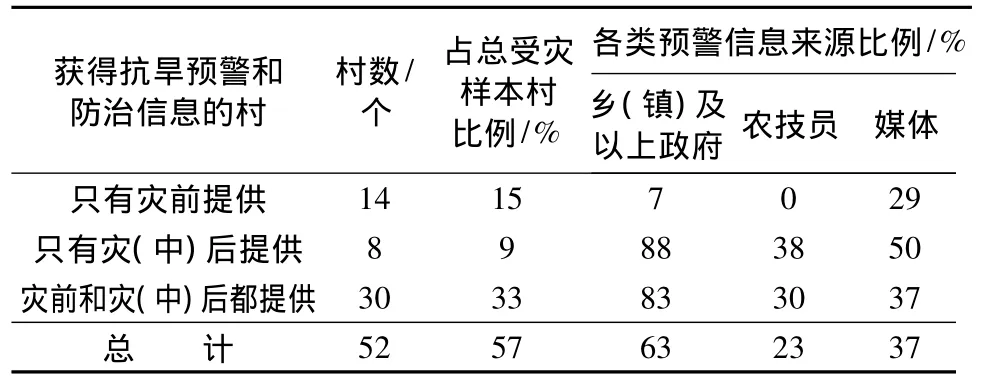

调研发现,为了抵御旱灾风险,当地政府主要采取了两类措施来提高农户的抗旱能力:一是提供抗旱预警和防治信息;二是提供技术、物质或资金等方面的政策支持。由表3可知,在91个样本村中,有57%的村获得了抗旱预警和防治信息。其中,只有灾前获得信息的村占分析样本的15%,高于只有灾后获得信息的村比例(9%),而大多数村能够同时获得灾前和灾后信息(33%)。这说明抗旱预警和防治信息以灾前提供为主。抗旱预警的内容主要包括发布可能要发生的旱灾持续期及严重程度,并提醒农户如何采取一些相关的适应性措施(如蓄水准备或调整种植方式等)来减缓造成的损失。抗旱防治信息除了告诉农户这次灾害的特点和等级外,主要是提供事后补救措施的信息(如可能开发利用的水源、在生产投入和种植方面可做出的一些调整等)。

进一步分析各类信息的来源,可以发现目前社区(或村)主要通过政府部门获得抗旱预警和防治信息;新闻媒体和农技员在信息提供方面也发挥了一定作用。在所有信息来源中,通过乡镇及以上政府获取信息的村的比例达到63%,高于另外两种渠道的比例;另外两种渠道的比例分别为37%(电视台、广播等新闻媒体)和23%(农技员)。另外,灾后的信息来源渠道多样性明显高于灾前的信息来源渠道。例如,对于只有灾前获得信息的14个村中,有29%的信息由媒体来提供,乡镇及以上政府提供的信息比例仅为86%,而技术员提供的信息没有服务于灾前的。而在只有灾中或灾害后提供信息的8个村中,三类信息来源的渠道所占比例都明显提高;分别达到88%(政府部门)、50%(媒体)和38%(农技员)。

表3 抗旱预警和防治信息提供情况

相对于抗旱预警和防治信息,技术、物质或资金方面的政策支持提供的力度则很低。调研结果表明,目前仅有5%的村在抗旱方面提供了政策支持。具体而言,有农技员、农学专家等下到田间地头给农户现场提供指导的村只有4%;获得种子、化肥、水管等抗旱物资的村只有3%;另外,还有2%的村获得了抗旱资金补贴。值得引起注意的是,绝大多数的受灾户所在村没有被政策覆盖(95%),主要是依靠农户自有的人力、物力和财力来采取适应性措施。

4 农户采取的适应性措施

适应性措施根据研究角度不同,可以有多种分类方式[7-8]。根据实地调查的情况,笔者将农户层面的适应性措施归为工程和非工程类两大类。其中工程措施主要是以建筑物的形式来表现,例如投资新建或维护机井、水窖、水泵、灌溉渠系等水利基础设施。调查表明,非工程类措施主要包括两大类,分别为农田管理和风险管理。农田管理包括农户采取的调整农业生产要素投入、改变生产日期和加强田间管理等;风险管理则主要指购买农业保险。

实地调查表明,为了应对旱灾产生的对农业生产的负面影响,在受到旱灾影响的农户中,大部分农户都采取了积极的适应性措施,占所调查的569个受灾农户中的86%,只有14%的农户未采取任何措施应对旱灾(表4)。在采取适应性措施的农户中,只有12%的农户采取了工程类措施,而全部的农户都有采取费工程类措施。说明了由于采取工程类措施的成本较高,现阶段中国农民主要以采取非工程的、管理类的措施较多。

表4 适应性措施的采取情况

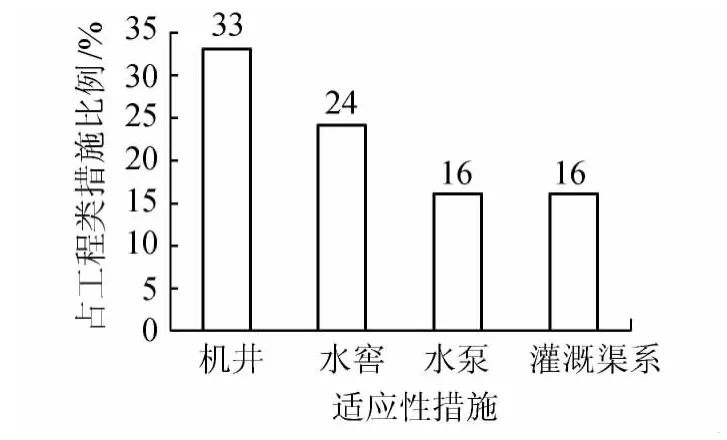

针对农户采用的措施,进行进一步分析表明,发生旱灾时,农户采用的工程类措施主要以开源节流为目的。具体而言,开源的工程类措施主要有打井和水泵调水,分别占到总的工程类措施的33%和16%(图1);节流的工程类措施有修水窖蓄水以避免水分蒸发,这类的比例达到24%;修灌溉渠系即能引入新水源又能减少运输过程中的水流断流或蒸发导致的水资源浪费,因此兼具开源与节流的功效,它占总的工程类措施的比例分别为16%。但总体而言,采用工程类措施的农户比例较低(55户,表4)。尽管工程类措施对减缓旱灾的风险十分重要,但可能由于资金和技术等方面的原因,农户采用工程类措施的比例较低也是笔者所能预期的。

图1 农户主要工程类抗旱适应性措施采用现状

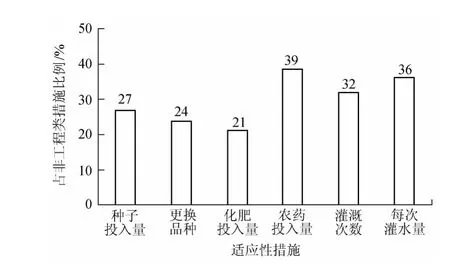

考察农户非工程类适应性措施中的调整生产要素投入的采用现状。由图2可知,农户进行最多的行为是增加农药投入量,占到39%;其次增加灌溉强度,包括灌溉频率增加(32%),每次灌溉用水量增加(36%);此外,有大约1/4的农户调整种子投入量或者更换更加抗旱的品种;还有21%的农户通过增加化肥投入量来期望减少灾害损失。

除调整生产要素投入之外,还有农户选择改变生产日期以及加强田间管理来降低损失。有7%的农户会在获得旱灾预报后选择提早播种来避免作物出苗期遭遇严重干旱的情况,即抢播;更多的农户(18%)则选择等待旱情缓解后再播种;对于收获而言,也是更多的农户(29%)选择推迟收获日期,通过延长作物生长期来增加产量;但也有部分农户(15%)根据旱情的严重程度选择了提早收获。另一方面,在作物生产的初期,如果发生严重干旱,有25%的农户有机会等来突如其来的一场大雨,从而可以进行补种或者扶苗、定苗、洗苗等田间操作。

图2 农户非工程类措施采用现状:调整生产要素投入

调查还表明,农户已经逐渐建立起了风险意识。在一些提供农业灾害保险的地方,农户会购买作物保险来减少灾害发生时造成的经济损失,目前已有18%的农户购买了作物保险。作物保险主要覆盖玉米、水稻和小麦等主要粮食作物,经济作物投保的几乎没有。此外,在有投保的农户中,灾害发生前就已经投保的占77%,灾害发生后投保的有36%,部分农户灾前灾后都投保了。但是根据农户的反馈情况来看,作物保险在参保的政策制定方面及灾后的理赔操作方面都还存在着一些不足,这在一定程度上影响着农户的参与意愿。

5 结论与政策建议

基于我国6省大规模的农业入户调研,系统了解和分析2006—2010年旱灾的发生情况以及社区和农户在应对旱灾时采取适应性措施的现状及特点。结果表明,在这5年中,有一半左右的农户遭受旱灾影响,其中河北和云南的受灾情况最为严重;86%的受灾农户都采取了抗旱的适应性措施;目前社区层面采取的抗旱适应性措施主要有提供抗旱预警和防治信息,信息主要经过村委会来提供;只有少部分的社区会提供包括技术、物质和资金方面的政策支持;农户层面主要的抗旱适应性措施主要以非工程类措施为主,工程类措施的比例相当低。主要的工程类措施有打井、修水窖、修灌溉渠系等;主要的非工程类措施主要有调整生产资料投入、加强灌溉强度以及变更播种和收获日期等农田管理措施,以及购买农业保险等风险管理措施。

基于以上的调研结论,笔者提出如下三点政策建议:①加大对旱情的监测力度。从调研中可以看出我国旱灾的发生频率还是比较高的,对农业的影响程度也比较大,加大灾情监测力度有利于政府和农户及时做出反应,减小灾害损失。②加大政府发布抗旱信息的力度,加强对农户采取工程类措施的扶持力度。以开源节流为目的的工程类措施往往对缓解农业旱情有明显作用,但是目前中国农户采取的这类工程措施比例较低,根据调查经验所知,主要受措施成本高的因素所限制,因此有必要进行适当的经济扶持来提高采用比例,保证粮食生产。③提供有效的农业生产抗灾技术信息。由于非工程类抗旱措施的采用门槛较低,大多数农户都能采用,但是如何操作才能使措施效果最大化,则取决于农户获得的生产技术信息的质量好坏,因此有针对性地提供抗旱信息能够有效降低农户因灾损失情况,为农业稳产起到积极作用。

[1]国务院.我国国民经济和社会发展十二五规划纲要[EB/OL].[2011-03-16].http://news.xinhuanet.com/politics/2011-03/16/c_121193916.htm.

[2] CHALLINOR A,WHEELER T,GARFORTH C,et al.Assessing the vulnerability of food crop systems in Africa to climate change[J].Climatic Change,2007,83(3):381-399.

[3]BOKO M,NIANG I,NYONG A,et al.Climate Change 2007:impacts,adaptation and vulnerability[M]//Contribution of working groups II to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on Climate Change.London:Cambridge University Press,2007:433-467.

[4]ARCHER E,MUKHALA E,WALKER S,et al.Sustaining agricultural production and food security in Southern Africa:an improved role for climate prediction?[J].Climatic Change,2007,83(3):287-300.

[5]刘洋,易红梅,陈传波,等.村级水资源的管理与利用研究:来自南方四个村的案例分析[J].中国人口·资源与环境,2005,15(2):94-98.

[6]孙芳,林而达,武艳娟.宁夏气候变化及其对马铃薯生产的影响[J].中国农学通报,2008,24(4):465-471.

[7]SMIT B,BURTON I,KLEIN R J T,et al.An anatomy of adaptation to climate change and variability[J].Climatic Change,2000,45(1):223-251.

[8]MCCARTHY J J,CANZIANI O F,LEARY N A,et al.Climate Change 2001:impacts,adaptation and vulnerability[M]//Contribution of working group II to the third assessment report of the intergovernmental panel on Climate Change.London:Cambridge University Press,2001.