伊斯兰教入华隋开皇说溯源及其正确评价

2013-10-17刘有延

刘有延

(华南理工大学 物理系,广东 广州 510640)

一、引 言

伊斯兰教入华时间,从有碑碣文献记录的元代开始,在伊斯兰教内部就存在种种混乱的不同的传说,早在明正德期间,回族学者马化龙就已指出:“真教之入中国,不详所自始,世鲜有通其说者;而习其说者,复不能自通。第以肤浅鄙俚之见文之,故寝以失其初意,而承讹袭舛,真派之堙且久矣。”[1](P50)如果我们具体地罗列不同的入华时间,先后有“隋开皇七年”说[1](P68)、“隋开皇中”说[2]、“隋大业”说[3]、“唐武德”说[4]、“唐贞观二年”说[5]、“贞观三年说”[6]、“贞观六年”说[7]、“唐永徽二年”说[8]、“唐景云”说[9]、“唐至德”说[10],凡此等等,不一而足。进入民国以后,伊斯兰教何时传入中国成为国内外学术界广泛关注的回族史问题,在近二三十年又出现了不少的学术成果,研究者从不同的角度论述自己的观点[11][12][13][14]。虽然得不出一个完全统一的意见,但把正史记录的“唐永徽二年”大食首次遣使来华作为一个入华时间的坐标,大体上能得到认同,而最早提出“唐永徽二年”说的是陈垣先生[8]。但正式遣使入华和伊斯兰教传播入华并非一回事,后者的主体可以是非官方的教士、信众、穆斯林商人,故此官方遣使与民间入华是可并存而不互斥的两种不同的历史事件。这样一来,唐永徽二年使节来华并不就此抹杀或覆盖唐初存在的民间伊斯兰教传播的事实。

真实的伊斯兰教入华过程比我们从事中国伊斯兰教史研究者的想象要远远丰富,我们看到的往往只是叶片的脉络,甚至是还未连贯的脉络。从这个观点出发,上引的10种“某某年入华”说,不应全认为是“糟粕”,其中必然存在我们并未了解的历史信息。我们特别感兴趣的是“隋开皇”入华说,因为一直到民国为止,现在看来明显为错误的这种说法,从数量上,无论碑碣还是族谱,却是回族内文献的主流。本文的目的就是探求“隋开皇”入华说的起源,发掘包含其中的历史信息。我们重点研究最早提出“隋开皇七年斡葛思到广州”的元代泉州吴鉴撰《重立清净寺碑记》,在消除伊斯兰历和汉历的积年差后,我们惊奇地发现,吴鉴所说的开皇七年实即贞观二年,随后的流衍又简化为“隋开皇中”。因此我们感觉到,伊斯兰教入华的一些基本问题虽己发而仍覆,随后更发现一些经典著作,如陈垣先生的回族史奠基性著作《回回教入中国史略》中的某些论述并不正确[8]。

广义地讨论,伊斯兰教入华之隋开皇说包含了两个问题:首先是先知穆罕默德在麦地那建立伊斯兰政权,亦即大食建国时间对应于中国是在什么朝代;其次是伊斯兰教于何时传播入华。前一个建元时间只牵涉到汉历和伊斯兰教历即希吉拉历的历法转换,比较容易解决,并已有一致的结论。本文通过分析指出,公元622年希吉拉历建元是在唐武德五年,被误为“隋开皇己未”,首先出错于明初阿拉伯天文历法学者马沙亦黑编撰的《回回历法》,出错的原因在于未计入希吉拉历和汉历的积年差[8][15]。对民初柯劭忞修撰的《新元史》,我们发现在伊斯兰历元问题上,他抄袭《回回历法》的内容转置于元代的《万年历》中,而这做法是毫无根据的,造成历法上无法理解的错误[16]。

对于第二个问题,由于伊斯兰教入华是一个长期的渐进的过程,对什么是伊斯兰教入华的定义或标志,人言言殊,比较难以取得完全的共识,本文对此搁置不论而集中力量于研究现存的史实。我们注意到,除了在正史中存在麦地那建国于“隋开皇己未”的错误外,为数极多的地方志、清真寺碑碣、伊斯兰教内部资料以及我国各地的回族族谱中,都非常一致地记述在隋开皇年间先贤斡葛思传教入华。对于这个从元代开始,流行于明清直至民国回族内的“传统”说法,我们感兴趣的是它起源于何时,又是怎样地在全国各地传播流转。我们发现,全国各地各个时期的伊斯兰教碑碣对伊斯兰教入华时间有许多重要的记录,包含着丰富的历史信息。如果把碑碣中的记载依时间序列,从元代开始至民国集聚在一起,这个系统化了的信息群就反映了整体的历史,成为了解回回民族的知识宝库。在这里笔者有必要指出,在伊斯兰教入华时间问题上,相比于碑碣,纸文献的内容了无新意,且均出于明中期后,本文不多述及典籍,其原因亦在于此。

在现存为数甚多的包含有伊斯兰教入华信息的碑文中,最早和最重要的是元至正十年泉州吴鉴《重立清净寺碑记》,抗日战争期间白寿彝先生在昆明就曾对它进行过研究。他说:“吴记述谟罕蓦德之教,为吾人所见唐宋元之汉文记录中最得其要者。”[17]可惜的是白先生所见的吴鉴碑记是节录本,只有全本的一半左右,而且未收录关于伊斯兰教入华时间、人物和事迹的重要一段:“隋开皇七年,有撒哈八撒阿的斡葛思者,自大实航海至广东建礼拜寺于广州,赐号怀圣。”由于这是关于伊斯兰教入华最早,而且时间、地点、人物、事迹兼具的记录,我们直觉地认识到,这35个字是伊斯兰教入华隋开皇说的源头,对它正确地解读,就抓住了隋开皇入华说的实质。我们首先怀疑是历法上出现问题,我们发现如消除希吉拉历和汉历误算的积年数,“隋开皇七年”实际上是“贞观二年”,上引吴鉴碑的35字内容和韦尔斯《世界史纲》关于伊斯兰教在贞观二年入华的叙述完全一致。

笔者认为这是一个有趣而且重要的发现,它的意义在于如下几点。首先,它进一步提升吴鉴碑的历史价值,笔者认为它是“白璧无瑕”的伊斯兰教第一碑。其次,这发现为“隋开皇说”正名,明确了伊斯兰教误记于隋开皇年间入华的原因,隋开皇说实质上是唐贞观说,800年的混沌只是历法上的不明。再次,它说明唐贞观二年遣使来华是阿拉伯穆斯林世界传统的历史认识,吴鉴和600年后韦尔斯的论述各自独立地来自这同一个源头。日本学者田版兴道认为韦尔斯的资料是在近代末期由中国传入欧洲,而后又由欧洲再介绍给阿拉伯世界这条信息传递路径并不成立。最后,贞观二年斡葛思来华及其在广州墓室的真实性,在学术界一向存在争议,吴鉴碑的正确解读大大地增加了斡葛思先贤其人其事的真实性,虽然现有的文物遗存和文献记录还不足以完全地确立这一点。

在古代由于天文历法知识的不普及,伊斯兰历和汉历确定某历史事件的纪年数不相同很容易会被忽视,从而导致错误的年代确定,陈垣先生发现了这一点,并说此“为研究中国回教源流者一大症结”。但我们在认真地研读陈先生《回回教入中国史略》后发现,陈先生可能还未完全掌握历史年代两历转换的真谛,故而在他的这篇回回历史开山之作中,同样存在若干错误,在柯劭忞的《新元史·历法》中也有同类性质的错误。为了比较透彻地解决这一问题,我们给出一个计算公式,并用它来解答上面提及的问题,而且这公式在历史年代两历转换中是普遍适用的。

虽然隋开皇入华是由于历法的误算而引起的历史误会,并由此衍生出多种说法,后来者不明其来由,自然无所适从,伊斯兰教何时入华陷入一片混沌。但我们发现,远在明清时期伊斯兰教内就不乏真知灼见者,在本文中,我们特别地评述了明万历年嘉兴同知马化龙所撰写的浙江《嘉兴府建真教寺碑记》和清光绪年山东章丘邑庠生尚联奎所撰的官庄乡大阎满庄《清真寺碑序》。前者严肃地指出回族内部关于伊斯兰教入华的种种传说是“不能自通”的,而且“承讹袭舛”成了通病。后者是在《中国回族金石录》所有碑文中,伊斯兰教入华时间上最接近真实的一方碑文,它启示我们这样一个可能性,在清光绪后期,基于公历(汉历)的伊斯兰教史知识开始传入中国,但我们还未见有相关的论述。

关于早期的中国伊斯兰教史,一直到现在仍存在许多空白,或一些无法定论的问题。其原因一方面是缺乏经得起严格审视的史料,这使我们对许多问题均难以下结论。另一方面,对现存资料的深入细致研究不足,同样会令我们错失发现真相的机会。怀抱着谨慎之心,对现存资料爬罗剔抉,严格而又合理地推断,或许能使我们逐渐地接近历史真实。本文能否达到如陈寅恪先生所常言“发未发之覆”,期待学界之月旦。

二、国史上伊斯兰(希吉拉)历元问题

在讨论中国历史上记录的伊斯兰建元时间问题前,先简略地介绍一下伊斯兰教历,即希吉拉历,它是以月相为基础的阴历。希吉拉为阿拉伯语迁都之意,希吉拉历以穆罕默德入麦地那的次日(公元622年7月16日)为该历历元,即元年元旦。它同样每年分12个月,奇数月份30天,偶数月份29天,因此每年为354天。为弥补时差,每30年置11个闰年,比常年多一天为355天,因此希吉拉历每年比阳历约少11天。但由于与中国农历不同,它不设闰日,因而大约每过32.6年就比阳历多出一年,这一点是很重要的,由此导致某两个历史事件相距的时间,按希吉拉历和按汉历的积年数是不同的。积年数差又和进行计算的时间有关,发生越早的历史事件,积年差就越大,它不是一个不变的常数。明白这一历法问题后,我们就可以还原因没有考虑两种历法积年数不同而被误算的历史事件的真实时间。

在中国正史中最早论及大食国及伊斯兰教的是五代后晋刘昫撰写的《旧唐书·大食国》,我们引其中与本文相关的两段内容于此:“永徽二年,始遣使朝贡。其王姓大食氏,名噉密莫末腻,自云有国已三十四年,历三主矣。”在北宋欧阳修等撰的《新唐书·大食国》中有相同的叙述,亦云有国三十四年。《旧唐书·大食国》另一段叙述:“一云隋开皇中,大食族中有孤列种代为酋长,孤列种中又有两姓:一号盆泥奚深,一号盆泥末换。其奚深后有摩诃末者,勇健多智,众立之为主,东西征伐,开地三千里,兼克夏腊,一名钐城。”上两段引文叙述了穆罕默德(摩诃末)的族源、建国、传承以及和中国的关系。但在《新唐书·大食国》中,后一段有不同的叙述:“或曰大食族中有孤列种,世酋长,号白衣大食。种有二姓,一曰盆尼末换,二曰奚深。有摩诃末者,勇而智,众立为王。辟地三千里,克夏腊城。”这里没有了“一云隋开皇中”的时间叙述。显然新唐书去掉“隋开皇中”是合理的,因为大食种族及孤列两姓早已存在,与“隋开皇中”这个时间点相差太远,显然刘昫修《旧唐书》时,对史料的理解和取舍有偏差。但在《新唐书·大食国》中,新出现了“隋大业中,有波斯国人牧于俱纷摩地那山”的字句。有趣的是“隋开皇中”和“隋大业中”这两个时间其后不断地出现于回族的历史资料中。但诚如陈垣先生所指出“旧唐书”本之贾耽《四夷述》”[9]。成书于唐贞元年间的贾耽《四夷述》云:“隋开皇中,大食族中有孤列种,代为酋长。孤列种中又有两姓:一号盆尼奚深,一号盘泥末换。其奚深后有摩诃末者,勇健多智,众立之为王。”刘昫把它全文转录,故加上“一云”的转述词。从上引文内容可以确定,文中“隋开皇中”一词与伊斯兰教入华时间毫不相干,不会如某些学者所认为的它是引起误会的原因。我们同时还知道,贾耽《四夷述》的内容来自于当时海外蕃客的口述,他本人并未到过外国。

按时间顺序检索,作为官史的《宋史》和《元史》均无伊斯兰历元的记录,在随后的中国史书中则认为在隋开皇己未年(599年)。在清末民初柯劭忞修撰的《新元史·历志》中载:“世祖至元四年,西域人扎马鲁丁用回回法撰《万年历》,帝稍采用之。其法为默特纳国王马哈麻所造,历元起西域阿剌必年,即隋开皇己未,不置闰月,以三百六十五日为一岁。岁十二宫,宫有闰日,凡百二十八年宫闰三十一日,以三百五十四日为一周,周十二月,月有闰日,凡三十年月闰十一日,历千九百四十一年,宫月日辰再会。此其立法之大概也。”[16]无疑这一段叙述的是《万年历》的历法内容。再向后的一个正史记录在清初张廷玉修的《明史·回回历法》中:“回回历法,西域默狄纳国王马哈麻所作。其地北极高二十四度半,经度偏西一百零七度,约在云南之西八千余里。其历元用隋开皇己未,即其建国之年也。洪武初,得其书于元都。十五年秋,太祖谓西域推测天象最精,其五星纬度又中国所无。命翰林李翀、吴伯宗同回回大师马沙亦黑等译其书。其法不用闰月,以三百六十五日为一岁。岁十二宫,宫有闰日,凡百二十八年而宫闰三十一日。以三百五十四日为一周,周十二月,月有闰日。凡三十年月闰十一日,历千九百四十一年,宫月日辰再会。此其立法之大概也。”[15]说得同样明白的是清朝曾任秋官正的吴明炫于顺治十四年上疏曰:“臣祖默沙亦黑等一十八姓,本西域人,自隋开皇己未年为历元,抱其历学重译来朝,授职历官,历一千五十九载。”这三则文献均牵涉到回回历元的问题,对此陈垣先生早已有为研究伊斯兰教入华史者熟知的解答:“回历纪元,明以来皆谓始于隋开皇十九年己未(599年),其误因洪武十七年甲子采用回历时,为回历786年。由此按中历上推七百八十六年,故有此说。若按回历上推七百八十六年,则实为唐武德五年壬午(622年),与开皇己未说,相差至二十三年。此二十三年,为研究中国回教源流者一大症结。”[8]在1928年,陈垣先生就这样地正确指出,希吉拉历和汉历的积年数不同,如不注意就会出错。我们在下面将进一步指出柯劭忞的另一错误,同时给出正确的两种历法积年换算方法。

我们现在讨论上引的二则正史中的伊斯兰历建元问题。柯劭忞(1848—1933)为清末民初著名学者,他于光绪十二年(1886年)中进士,在清朝历任翰林院编修、侍读、侍讲、京师大学堂总监督等职。入民国后,任清史馆代馆长、总纂。柯劭忞治学广博,尤精元史。他广泛地收集元代史料,“熔裁钩贯,校异订讹”,对明代宋濓等人编纂的《元史》进行了大量的修订充实,在1922年独立完成了257卷150多万字的《新元史》,并刊行于世。但我们如果对比上引的《新元史》和《明史》中关于历法的叙述,明显地可以看出,柯劭忞撰《新元史》时径直抄录《明史·回回历法》入《新元史》。估计他认为西域人扎马鲁丁的《万年历》就是《明史·回回历法》所述的“得其书于元都”的那本回回历,而这本回回历又是明洪武的《回回历法》的基础文本,故此《回回历法》中关于伊斯兰历法的介绍就应来自《万年历》,因而柯劭忞就理所当然地把“历元起西域阿剌必年,即随(隋)开皇己未”这建元时间,连同伊斯兰历法的简介一并从《明史·回回历法》中移植在《新元史·历志》中。但这一移植是不容许的,我们且分析于下。

柯劭忞有没有可能真正读过《万年历》呢?我们认为不可能。看一则元史即可下此结论。明代宋濂等撰的《元史·历一》:“元初承用金大明历,庚辰岁,太祖西征,五月望,月蚀不效;二月、五月朔,微月见于西南。中书令耶律楚材以大明历后天,乃损节气之分,减周天之秒,去交终之率,治月转之余,课两曜之后先,调五行之出没,以正大明历之失。……又以西域、中原地理殊远,创为里差以增损之,虽东西万里,不复差忒。遂题其名曰西征庚午元历,表上之,然不果颁用。至元四年,西域札马鲁丁撰进万年历,世祖稍颁行之。十三年,平宋,遂诏前中书左丞许衡、太子赞善王恂、都水少监郭守敬改治新历。……十七年冬至,历成,诏赐名曰授时历。十八年,行天下。……今衡、恂、守敬等所撰历经及谦历议故存,皆可考据,是用具著于篇。唯万年历不复传,而庚午元历虽未尝颁用,其为书犹在,因附著于后,使来者有考焉。”这则元史叙述了元代先后出现的四种历法,先是元初继续用金代大明历,后有耶律楚材的庚午元历,接着是扎马鲁丁撰进万年历,真正广泛使用的是郭守敬的授时历。而到明代宋濂修元史时,“唯万年历不复传,而庚午元历虽末尝颁用,其为书犹在,因附著于后,使来者有考焉。”对比上引万年历和庚午元历的叙述,特别提出后者“其为书犹在”,即使“未尝颁用”也附著于《元史·历》中,显然万年历不单不复传,而且其为书亦已不存,否则也会附著于后,使来者有所考究。另一方面,《万年历》不单已失传,而且据陈久金先生考证,它是为满足当时在华的伊斯兰西域人的需要,用阿拉伯文撰写成的[18]。因此,柯劭忞于《万年历》从何得见其书,又何以得明其文?再其次,扎马鲁丁用阿拉伯文撰西域人自用的历法,何需叙述回回历元为汉历隋开皇己未?凡此种种均可说明柯劭忞不可能见到《万年历》,并从中摘取“历元起西域阿剌必年,即隋开皇己未”这一叙述。

柯劭忞不经意地转抄,不料却铸成大错,因为扎马鲁丁撰《万年历》时,他绝不可能得出伊斯兰(希吉拉)历元为隋开皇己未这一结论的。我们知道希吉拉历元为公元622年,相应我国唐武德五年,在《明史·回回历法》中之所以误为隋开皇己未(599年),如陈垣先生所指出的,最合理而且最可能的解释是马沙亦黑把希吉拉历的积年数,直接作为汉历积年数,然后确定希吉拉历元在中国的年代,忽视了希吉拉历与汉历每年日数的不同而存在积年差。因为这是一个关键性的问题,有必要讨论得细致一些。我们知道某两个历史事件相距的时间,按希吉拉历和按汉历的积年数是不同的,但两者的积年数差取决于第三个时间,即进行了误算的那个时间。就如历元问题,假如把回回历元误定在隋开皇己未,而按汉历应是在唐武德五年,在这两个时间点确定以后,则第三个时间点,即是在那一年进行了错算的,将由积年换算公式决定,而且它是唯一的,不存在第二种解答。就《回回历法》这个例子来说,它的误算时间就是成书的时间——明洪武十七年甲子,除此以外任何其他时间均不能符合。由于这三个时间的计算问题在本文中再三出现,我们提供一个计算公式,可用以解决因积年误算而引起的问题。

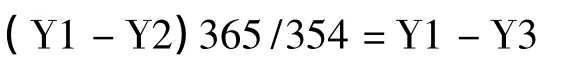

如用Y1表示误算发生的公元年(即在这一年进行计算的),Y2为某历史事件真实发生的公元年,Y3为该历史事件误算后的公元年,下面的等式就给出了它们三者之间的关系:

我们以陈垣先生关于回历纪元出现23年误差作为例子,说明这公式的应用。Y1=1384即洪武十七年甲子,Y2=622即希吉拉历建元的公元年,Y3待求。从等式我们得出Y3=599,Y2与Y3差23年,即如在洪武十七年误算了积年,回历纪元就错误地落在公元599年,即隋开皇十九年己未。撰述《回回历法》的马沙亦黑就是这样出错的。

作为第二个例子,我们回到《新元史·历法》上的问题,假如“隋开皇己未(建元)”如柯劭忞所记述首先来自于扎马鲁丁的《万年历》,它成书于元世祖至元四年,为公元1267年,而该年为回历665年,如扎马鲁丁按汉历回溯665年,则伊斯兰历元为公元602年,其时并非隋开皇己未(599年),而是隋仁寿二年。我们可按上面给出的公式计算出这个结果,对这个例子有:Y1=1267,Y2=622,代入公式即可得出Y3=602。由此可推知,希吉拉历元在“隋开皇己未”一说应当出自,而且只能出自明洪武甲子年修的《回回历法》,任何其它年代均不符合。由此我们可以反证,“隋开皇己未(建元)”一说不可能出现于《万年历》,同时亦证明柯劭忞并未见过《万年历》。我们于此或已可下结论:首先,陈垣先生所说的回历建元积年数误算这“一大症结”,首先出错在回回学者,现在看来就是《回回历法》的编译者马沙亦黑父子[15]。其次,柯劭忞《新元史》关于《万年历》的叙述是转嫁《回回历法》的内容,在建元时间上是完全错误的,《回回历法》出错由于误算积年数,柯劭忞出错连这个原因都不存在,纯属随意转抄之误。

三、中国伊斯兰教碑碣中记录的伊斯兰教入华时间

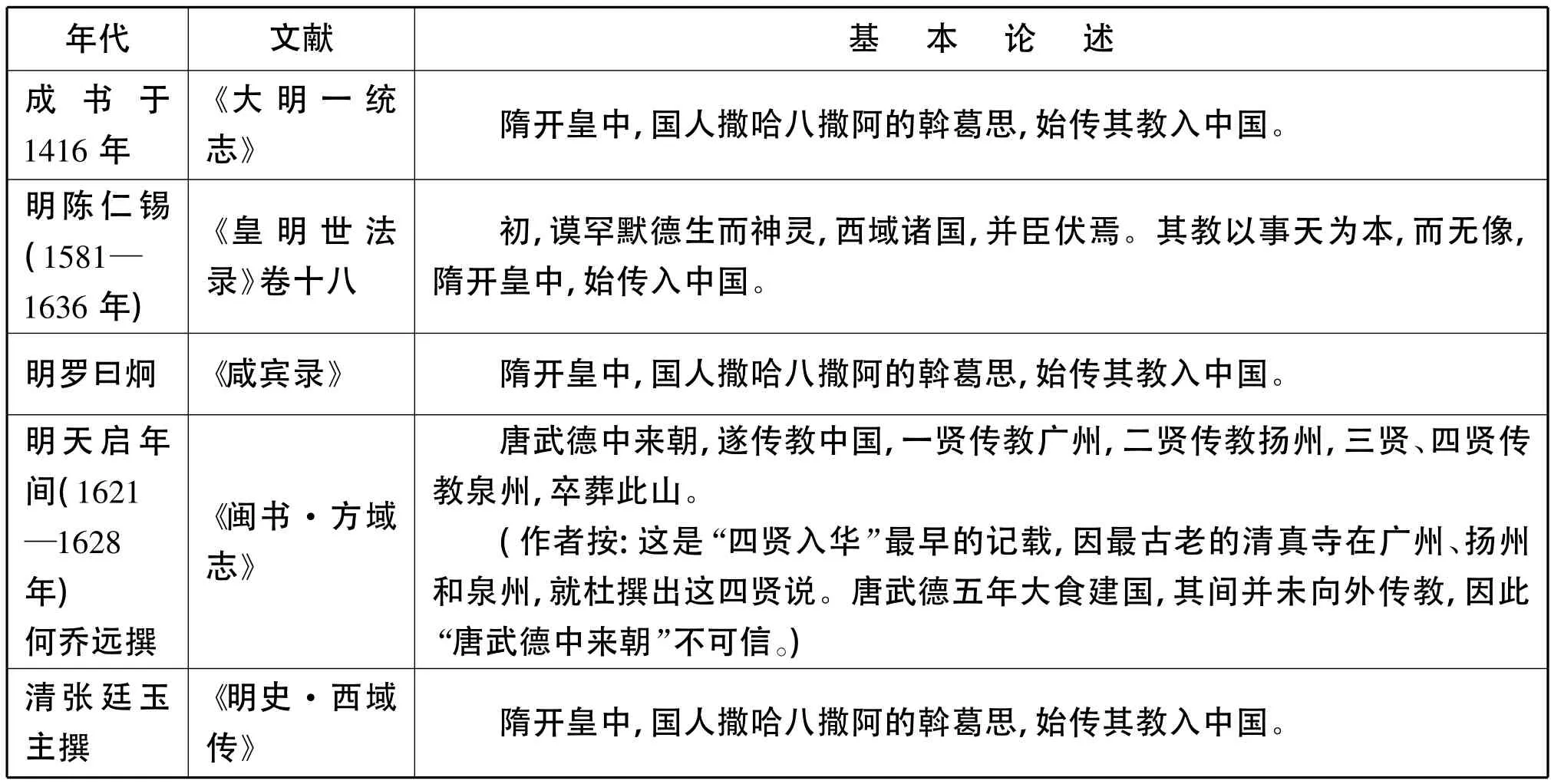

在解决了希吉拉历元在中国史书记载上出现错误的溯源后,我们转向伊斯兰教入华时间的历史记载问题。伊斯兰教于隋开皇年间(581—600年)传入中国的叙述同时见于国内伊斯兰教文献和清真寺的碑文中,但笔者发现相比于碑碣,纸文献的内容了无新意,且均出于明中期后,可认为是元、明碑文内容的转述。到清朝后更是如此。例如清初张廷玉修撰的《明史·西域·默德那》记述:“隋开皇中,其国撒哈八撒阿的干葛思始传其教入中国。迄元世,其人遍于四方,皆守教不替。”显然,清修明史,其资料均来源于前人所述,这里的“其国撒哈八撒阿的干葛思始传其教入中国。”完全抄自杨受益所撰定州《重建礼拜寺记》,虽是正史,亦不必过多解读。成文于明清以后的回族文献,无论是清真寺碑记、回回民间著述,以至家族谱牒,凡是述及隋代入华的,均是重复先辈的记述,纵有小异,却无增益性的史料价值。这类资料现存甚多,举不胜举,不如从略,本文集中于研究伊斯兰教碑文中关于伊斯兰教入华时间的记载。

余振贵和雷晓静两先生主编的《中国回族金石录》全面和系统地收录了现有的我国各地有代表性的回族碑记400余篇,我们通读全书后,把不同年代碑文中有关伊斯兰教入华时间的记述依时间顺序列为一表并加按语,读者如依次阅读该表,对入华时间的流衍将会有系统的了解,同时又有细节上的清晰。随该表后,我们将重点对几则重要的碑文再进行仔细的分析,伊斯兰教入华隋开皇说的源流就清楚了。

碑刻文献中伊斯兰教入华时间的论述

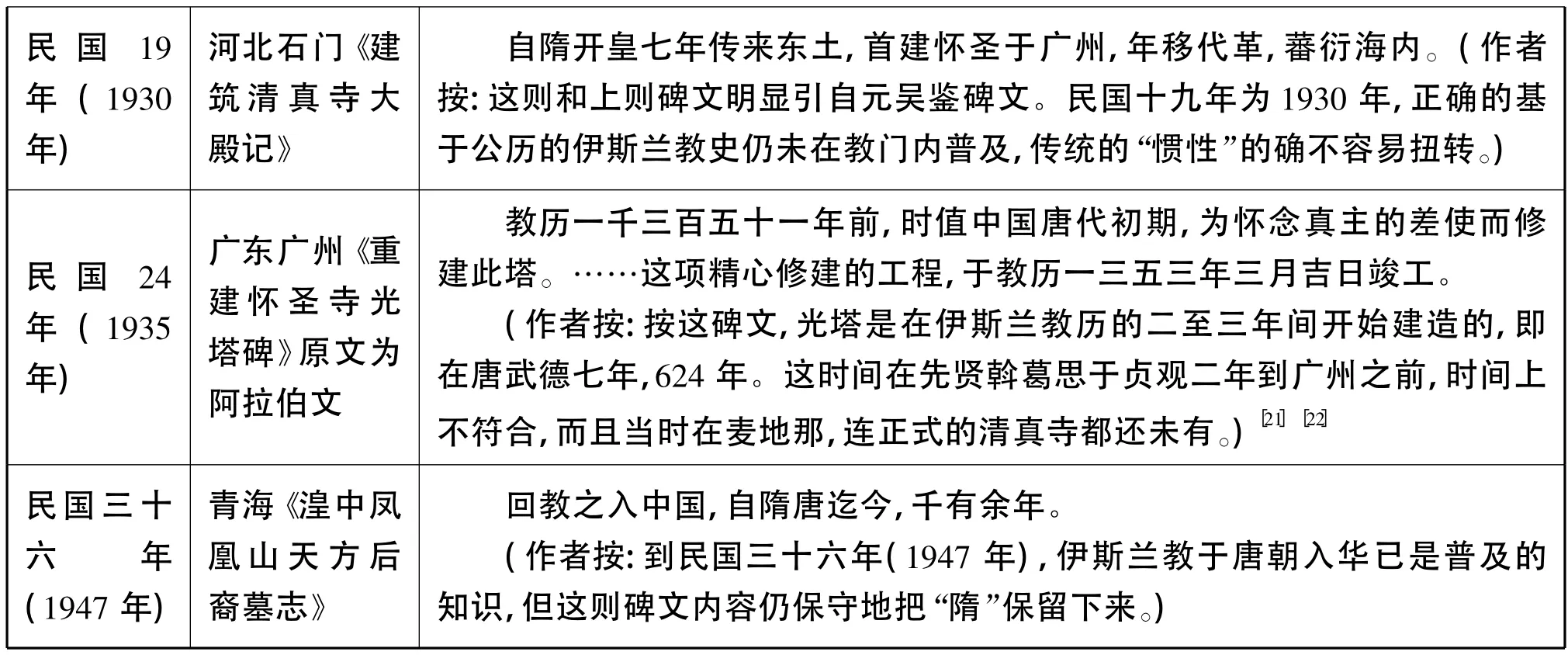

明天启四年(1624年)北京三里河清真寺《重修清真寺碑记》唐贞观时,又有谟罕蓦德圣人生焉,其教愈明。……隋开皇时,国人撒哈八撒阿的斡葛思始传其教入中华。(作者按:隋在唐前,穆罕默德圣人并非生于唐代,亦与隋开皇时传教入华时间上矛盾。难以理解撰碑者的逻辑。)明崇祯四年(1631年)甘肃武都《重修礼拜寺碑记》吾教祖圣人马罕默的从唐中宗时仙骨显应,降真经六千六百六十六段。(作者按:唐中宗在位为705年至710年,时间明显不符。)清顺治十五年(1658年)河南开封文殊寺碑河南汴梁省城鼓楼迤东北文书(殊)寺街旧有清真寺一座,创自唐朝。(作者按:唐代建立此寺似缺历史证据。)清康熙十六年(1677年)上海松江《重修清真寺碑记》传入华夏,自隋开皇中始,宏衍关雒,渐讫江淮间。(刘注:“宏衍关雒”意即越过千山万水进行传播。)清乾隆七年(1742年)山西大同清真寺《敕建清真寺碑记》隋文帝三年丁卯冬,因黄门侍郎经略西域裴矩西图三卷入朝奏闻隋帝,于是其教遂入于中华,流行散漫于天下。(作者按:这是一无所据的传说,而且隋文帝(开皇)三年是癸卯(583年),丁卯是隋炀帝大业三年(607年),“文帝”改为炀帝则文通,但均在穆罕默德传教立国之前。后两句来自伪托的唐天宝王钅共碑。)清乾隆二十九年(1764年)北京《敕建回人礼拜寺碑记》回纥自隋开皇时始入中国,至唐元和初偕摩民进贡,请置寺太原,额曰“大光明寺”……。(作者按:据《中国回族金石录》对这段碑文的介绍,引用于此的文字为从英国传教士马歇尔·布鲁姆霍尔《中国伊斯兰教——一个被忽视的问题》一书的意译,因原碑此段文字已脱落。但其内容十分可疑,回纥与伊斯兰教或回教是完全不同的概念,“唐元和初偕摩民进贡”亦前所未闻,作为文学侍从众多的乾隆御制碑,不大可能出这样的错误。)清乾隆三十三年(1768年)湖南隆回县山界清真南寺碑吾教属西域天方国,自隋开皇十九年始入贡。(作者按:隋开皇十九年(599年)始入贡是很少出现的说法,但不知其根据是什么。)清乾隆四十六年(1781年)北京牛街礼拜寺《古教西来历代建寺源流碑文总序略》至梁武帝时而大圣人穆罕默德生焉……隋开皇时圣人命大贤塞尔德·宛噶思赍奉天经,航海传教至于广东,首建怀圣寺于番禺,至今有其墓,此中国有回教之始也。(作者按:梁武帝在位为502—549年,而穆罕默德生于公元570年,即陈太建二年,明显有误。除“赍奉天经”外,其他内容来自吴鉴碑。)清嘉庆二十年(1815年)广东广州《重修先贤赛尔德墓寺记》碑隋开皇六年丙午(586年),贵圣纪元,太史占星,知西方生有异人,遣使往征其实。明年丁未(587年),圣遣先贤等四人偕来答礼,时建怀圣寺于羊城,以居来使。……墓建于唐贞观三年。(作者按:广州先贤古墓墓主撒哈八撒阿的斡葛思何时到广州,在广州的不同时期不同碑记中说法不一。隋开皇六年不是纪元,有错;隋开皇七年丁未斡葛思到广州是承袭吴鉴碑说法。)清道光二十九年(1849年)广东广州《重修先贤古墓碑记》维我先贤苏哈爸者,以贵圣之懿,亲阐天方之正教。当隋开皇之际,奉使西方,传法东土。(作者按:此碑亦承袭吴鉴碑斡葛思隋开皇来华的说法,与上列《重修先贤赛尔德墓寺记》碑一致。)

清道光三十 年(1850年)北京《重修德胜门外马甸礼拜寺碑记》唐明皇时始入中国,首建礼拜寺于广东。至宋真宗时,有筛海那速普定撒阿都的始奉诏建礼拜寺于燕京。(作者按:唐玄宗即明皇在位为713—756年,距622年建元于默地那已近百年,时间上过迟。)清同治八年(1869年)内蒙古呼和浩特清真大寺《重修南北讲堂碑记》隋唐以来,沾东土,历代圣明天子爱道之意,许其传道立教。(作者按:正如马化龙先哲所言,伊斯兰教入华问题在教门内“承讹袭舛”成了通病,由于“世鲜有通其说者”,一个化解的好办法就用“隋唐以来”这种笼统的说法来弱化处理。)清同治十年(1871年)福建提督江长贵修缮先贤墓立碑盖三贤、四贤于唐武德中入朝,传教泉州,卒而葬此者。(作者按:伊斯兰教入华史上,三贤、四贤是重要的“传说”,最早见于《闽书》卷七《方域志·灵山条》,但至目前还缺乏明确的证据。)清光绪年间四川北川县擂鼓镇清真寺《重建清真寺碑》及隋时,始通中华,文帝慕其教,遣使求经典,创建怀圣、礼拜二寺。(作者按:这是马化龙先哲所批评的“承讹袭舛”的典型例子。)清光绪七年(1881年)湖北郧西县西川清真寺碑唐至贞观,西域有真人出。名穆罕默德,从主独一,教门无二,独操群圣之统,普传于世。(作者按:时间定得太晚了,提前至隋大业或唐武德,西域有真人出,才比较合适。)光绪十二年(1886年)济阳丁家庄祖茔碑盖始祖讳斡歌士,自隋开皇七年,由天房始入中国,首建怀圣寺于粤东之羊城,卒于北郭桂花岗。(作者按:这则碑文明显引自本表首列的元吴鉴碑文。)清光绪三十二年(1906年)山东章丘官庄乡大阎满庄《清真寺碑序》,撰文者为邑庠生尚联奎。此碑文字极佳。印西人,自陈宣帝太建元年(569年),有摩哈多生麦加条支都城,别创教门,著书曰可兰,标其名曰清真。及唐武德元年(618年),逃难于麦地那,士人靡然从之,遂以是年为纪年。至今称一千三百二十一年。(作者按:这是在《中国回族金石录》所有碑文中,时间上最接近伊斯兰教真实的碑文。但仍有小错:迁都在唐武德五年(622年)而非元年;若撰碑文时间公元1906年是回历1321年,按此回溯计算,回历纪元是在公元625年,迟了三年。事实上1906年是回历1324年,回历纪元为唐武德五年(622年)。此外,穆罕默德生于公元570年,即陈太建二年。推算虽有一年之小误,但在容许误差之内。)民国3年(1914年)山东济南《重修西关清真南大寺碑记》自唐入中原,创建于济南城内,嗣移于西关,历宋元至明。(作者按:“自唐入中原”与入华有区别。)民国9年(1920年)云南洱源县士庞村清真寺《创造登明楼碑记》溯吾教自天方传入东土,在隋开皇时间,至今已历有千三百余年矣。(作者按:进入到开始现代化的民国,这则碑文内容仍承袭元吴鉴碑文,基于公历的伊斯兰教史知识仍未普及。)民国11年(1922年)青海《重建西宁大寺碑》隋开皇初,天方遣其臣斡葛思、苏哈拜自海道来华,于广州建光塔及怀圣寺以传教焉,此回教行于中国之南部之始。

民国 19年(1930年)河北石门《建筑清真寺大殿记》自隋开皇七年传来东土,首建怀圣于广州,年移代革,蕃衍海内。(作者按:这则和上则碑文明显引自元吴鉴碑文。民国十九年为1930年,正确的基于公历的伊斯兰教史仍未在教门内普及,传统的“惯性”的确不容易扭转。)民国 24年(1935年)广东广州《重建怀圣寺光塔碑》原文为阿拉伯文教历一千三百五十一年前,时值中国唐代初期,为怀念真主的差使而修建此塔。……这项精心修建的工程,于教历一三五三年三月吉日竣工。(作者按:按这碑文,光塔是在伊斯兰教历的二至三年间开始建造的,即在唐武德七年,624年。这时间在先贤斡葛思于贞观二年到广州之前,时间上不符合,而且当时在麦地那,连正式的清真寺都还未有。)[21][22]民国三十六 年(1947年)青海《湟中凤凰山天方后裔墓志》回教之入中国,自隋唐迄今,千有余年。(作者按:到民国三十六年(1947年),伊斯兰教于唐朝入华已是普及的知识,但这则碑文内容仍保守地把“隋”保留下来。)

明代书籍对伊斯兰教入华的论述

现存的伊斯兰教碑中,纪年最早者为唐天宝元年(742年)户部员外郎兼侍御史王钅共撰写的西安《创建清真寺碑记》,关于伊斯兰教入华时间碑文中云:“及隋开皇中,其教遂入于中华,流行散漫于天下。”但这方碑已为中外学者证实为明代刻的伪碑,于此陈垣先生及其他中外学者考证甚详[8][23]。另一方重要的汉文碑为元至正八年(1348年)杨受益所撰定州《重建礼拜寺记》碑,内云:“隋开皇中,国人撒哈伯撒阿的斡葛思始传其教入中国。”但同样地,此碑经姚大力、杨晓春等人研究证明,它亦可能为明人所刻[19][20]。可靠的最早两方伊斯兰教碑当属元至正十年(1350年)吴鉴所撰写的泉州《重立清净寺碑记》,以及同一年的广州《重建怀圣寺记》碑。但广州碑主张的是伊斯兰教于唐代入华,所谓“世传自李唐讫今”,因此隋开皇说由来溯源,到目前为止,最早就追溯至吴鉴碑了。吴鉴碑是伊斯兰教史上一方极其重要的碑石,它包含的许多重要信息尚未被完全打开,在本文下一节我们将对该碑文中有关伊斯兰教入华问题进行详细的分析和讨论。在这里我们只对其他几则重要碑文进行简单的论述。

我们首先讨论另一座可靠的元碑,即元至正十年郭嘉撰文的广州《重建怀圣寺记》碑。此碑先有白寿彝先生[24],后有马明达先生专文作跋深入研究[25]。郭嘉碑对何时伊斯兰教入华没有具体的表述,只言怀圣寺及塔“世传自李唐讫今”,通篇无一“隋”字,实开唐代入华说之先河。在伊斯兰教史上这两方元刻,郭嘉碑和吴鉴碑如双峰对峙,两水分流,同时对后世的伊斯兰文化产生重要的影响,明清以降许多论述均明显地来源于它们。另一点值得指出,郭嘉碑和吴鉴碑虽撰写于同一年,但分处于广州和泉州,入华时间的叙述也不相同,但关于使者是撒哈八撒阿的斡葛思这一点却是一致的。从上列的碑文表中亦可以看到,无论在我国什么年代与地方,先贤斡葛思是第一位入华使者是全国伊斯兰教内的共识,这一点对斡葛思的研究是很有参考意义的。

关于伊斯兰教入华问题,在不同年代全国各地均存在种种说法,某些更有神话色彩,使后人莫衷一是,造成许多困扰。对这一问题,明万历年间回族著名学者马化龙有清楚的认识,在万历三十年(1602年)他任嘉兴府同知期间撰写的《嘉兴府建真教寺碑记》中严肃地指出:“真教之入中国,不详所自始,世鲜有通其说者;而习其说者,复不能自通。第以肤浅鄙俚之见文之,故寝以失其初意,而承讹袭舛,真派之堙且久矣。”这几句话把伊斯兰教入华问题直到明万历时的状况说得清清楚楚,可谓切中肯綮。特别是“承讹袭舛”四字说尽现存的状态。马化龙先哲是学者通儒,在明季后期已知道回族内部关于伊斯兰教入华的种种传说是“不能自通”的,从而“承讹袭舛”成了通病,造成真实的历史“堙且久矣。”不严肃准确地面对本民族的历史,不理性地随意附会只会给后继者带来种种迷惑与困扰,其后果之一在学术上加重了本民族的负担,这种现象在21世纪似乎仍然存在。马化龙先哲的沉重,仍为后世的警钟。

现代科学知识一旦普及,历法换算就是一个简单的问题。我们相当惊奇地发现,远在清光绪三十二年(1906年),山东章丘官庄乡大阎满庄《清真寺碑序》中相当准确地叙述了几个伊斯兰教重要历史事件的时间,此碑文字极佳,且不“承讹袭舛”,其撰文者为邑庠生(即秀才)尚联奎。碑文云:“自陈宣帝太建元年(569年),有摩哈多生麦加条支都城,别创教门,著书曰可兰,标其名曰清真。及唐武德元年(618年),逃难于麦地那,士人靡然从之,遂以是年为纪年。至今称一千三百二十一年。”这是在《中国回族金石录》所有碑文中,时间叙述上最接近伊斯兰教真实的一方碑文。但此碑仍有小错,首先是希吉拉历纪元为唐武德五年(622年)而非元年,未知是原碑的错还是转录碑文的错?其次在撰碑时的公元1906年,碑文说是回历1321年,如按此回溯计算,希吉拉历纪元落在公元625年,比实际迟了三年,事实上公元1906年是回历1324年。此外,穆罕默德生于公元570年,即陈太建二年,推算虽有一年之小误,但在容许误差之内。撰文者尚联奎先生为章丘的邑庠生,即县学秀才,可惜他的生平我们未能知悉,在山东章丘地区的地方志上或许会有他的事迹。从所撰碑文内容推测,他很可能不是回族人,他以一种超然的笔法述史、叙事、论教,他直称穆圣为摩哈多而无任何敬称,此皆不类教门中人的习惯。他无疑是当地著名的饱学之士,而且对伊斯兰教有相当准确的认识,不然也不会请他撰写碑文。我们惊讶的是远在清光绪时期,他的知识从何而来,因为当时伊斯兰教内对于建元和入华时间还是处于混沌状态。在清晚期,现代科学和教育制度才刚开始引进中国,中国伊斯兰教史研究还远未开始,作为里程碑式的陈垣先生论文《回回教入中国史略》发表于1928年,晚于尚联奎碑文22年。笔者直觉在清末民初那几十年,有相对准确而且基于公历的伊斯兰教历史知识开始传入了中国,这个问题和尚联奎的生平,以及这方章丘官庄乡大阎满庄清真寺碑均值得深入地研究和再发现。

四、吴鉴泉州《重立清净寺碑记》的正确解读和评价

吴鉴撰泉州《重立清净寺碑记》是我国伊斯兰教历史上最早,同时是最重要的两方元刻之一,它具有不可估量的历史和文化价值。长达1100余字的碑文十分详细地叙述了大食的地理、风土人情、文化、工艺、伊斯兰教义及其传入中国,以及泉州清净寺的历史和重建情况等等。《中国回族金石录》收录的《重立清净寺碑记》为全文,而在《闽书》所载《清净寺记》为节录,杨晓春先生对这个问题有详细的讨论[20]。1940年抗战期间白寿彝先生在昆明写《跋吴鉴《清净寺记》》一文时使用的是《闽书》中节录文,他对吴碑推崇备至,他说:“吴记(即吴鉴撰碑文)以后,如在伊斯兰寺院碑记中寻觅其续。迄于今日,实尚未见一文足以当之。”又说:“吴记述谟罕蓦德之教,为吾人所见唐宋元之汉文记录中最得其要者。”“著名碑记中,如至正十年(1350年)《重建怀圣寺碑记》虽对伊斯兰推崇备至,然实以禅说伊斯兰也”。对于此碑,白先生以历史学家的敏感指出对它应进行深入的研究,因为它包含有未知的问题和暗示:“吴记之为中国伊斯兰寺院中可考的最古汉字碑记,世人每能言之。然是记所包含之问题及提供之暗示甚多,亟应有详细之研究。”[17]白寿彝先生在《跋吴鉴〈清静寺记〉》一文中所用的《闽书》的《清静寺记》,除个别字句有差别外,其中无“隋开皇七年,有撒哈八撒阿的斡葛思者,自大实航海至广东建礼拜寺于广州,赐号怀圣。”一段,以及“予尝闻长老言”以后全部文字,大概略去全文字数的一半。但我们却发现,略去的这一半内容却是吴鉴碑的精华所在,特别是上引的“隋开皇七年……赐号怀圣。”这一叙述,如果通过纠正积年差还原其真实的历史时间,它是已知的中外文献中伊斯兰教入华的重要记录,时间、地点、人物、事件四要素兼具的历史记述。在进行这方面论证之前,我们先探索吴鉴关于伊斯兰教的知识从何而来,因为这牵涉到学术界关心的伊斯兰教入华信息的历史传递问题。

在南宋及元代,福建泉州已超越广州成为海外贸易的第一大港,生活着许多阿拉伯裔穆斯林商人和土生蕃客,有非常活跃的宗教生活。吴鉴虽非穆斯林,但他对伊斯兰教的情况是非常熟悉的。碑文中说:“余往年与修清源郡志已著其事(指记载泉州外蕃及伊斯兰教情况于郡志)”。正因为此,当时重修清净寺的出资者穆斯林金阿里才会“来征予文为记”。吴鉴和穆斯林长老们有很广泛的交往和友谊,这从“予尝闻长老言”一语可见,碑文中还提及参与修寺及主持寺务的伊斯兰主教“夏不鲁罕丁者,年一百二十岁,博学有才德,精健如中年人,为摄思康,犹华言主教也。”此外还列举主持、都寺及唱拜等人名,如没有熟稔和友好的关系,他不会这样写。吴鉴碑文对伊斯兰教及其入华、入泉州的叙述是相当准确且没有疏漏的。例如他没有说斡葛思携《可兰经》到中国,因其时《可兰经》还未成书;除斡葛思于开皇七年入华,还说“宋绍兴元年,有纳只卜穆兹喜鲁丁者自撒那威从商舶来泉,创兹寺于泉州南城。”也是时间、地点、人物、事件四要素兼具的记述。白寿彝先生极其细致地分析,认为吴鉴这一段关于泉州清净寺的叙述比宣称远早至宋真宗时建寺的大食文石刻更可信[17]。吴鉴能如此准确地阐述伊斯兰教义和历史事实,说明他的知识必定来源于在华的阿拉伯穆斯林族群,开皇七年斡葛思来华应是在华阿拉伯穆斯林族群世代相传的历史记忆,可惜至今仍未见有相关的阿拉伯文献记录。

吴鉴碑记:“隋开皇七年,有撒哈八撒阿的斡葛思者,自大实航海至广东建礼拜寺于广州,赐号怀圣。”这一记述,大概因它的明显错误,似乎成了白璧之瑕,自从民国以后基本上无人提及。吴鉴碑文自白寿彝先生专文而后,似亦无人如白先生所希望的,“然是记所包含之问题及提供之暗示甚多,亟应有详细之研究”,而再详细考证。我们在这里大胆地说它是已知的中外文献中伊斯兰教入华的最早记录,时间、地点、人物、事件四要素兼具的历史记述,是在通过纠正积年差,还原斡葛思入华真实的历史时间后所作出的结论。如上所述,吴鉴在撰写《重立清净寺碑记》时,关于伊斯兰教入华的知识直接来自泉州的阿拉伯裔穆斯林,他们即使在华生活了以百年计的时间,但仍保存原有的文化和生活习惯,使用自己的语言,按希吉拉历生活和进行宗教活动。他们对伊斯兰教入华及在各地的传播,即使没有文字记录也有代代相传的口头历史。他们不了解中国史书,亦昧于希吉拉历和汉历的积年不同,在委托吴鉴撰碑文时,主其事者按希吉拉历把传说的斡葛思于希吉拉历七年入华以及现在是769年这一事实告诉他,吴鉴再按汉历回推相应的中国皇朝年代及时间,结果隋开皇七年入华就由此而产生,事情可能就是这么明白简单。下面我们进行简单的换算来说明这一可能性,在吴鉴撰碑的1350年为希吉拉历769年,如忽视了希历和汉历的积年差,按769年回溯,则伊历建元落在公元581年,即隋开皇元年。因此希吉拉历七年就被转化为隋开皇七年,这就有了吴鉴碑“隋开皇七年,撒哈八撒阿的斡葛思(奉使入华)”的叙述。但实际上穆斯林的传说是在希吉拉历七年斡葛思入华到广州,假如不误算,希历纪元是在唐武德五年(622年),希历七年正确的对应是唐贞观二年,即公元628年。因此,吴鉴碑“隋开皇七年,有撒哈八撒阿的斡葛思者,自大实航海至广东建礼拜寺于广州,赐号怀圣”。在恢复它的真实历史时间后,它实际上是说:唐贞观二年斡葛思自大实航海至广东建礼拜寺于广州。一旦拨开“隋开皇七年”这层迷雾后,一段普遍被怀疑和冷落的历史就从“虚拟”变成可能,这可是一段珍贵的、已知的中外文献中伊斯兰教入华的最早记录,时间、地点、人物、事件四要素兼具的历史记述,如果我们能进一步地证实它的话。

我们首先发现吴鉴碑的叙述和伊斯兰教对外域传播史上第一件大事的时间相吻合。在公元628年,伊斯兰政权在阿拉伯地区初步稳定下来之后,穆罕默德曾派信使到罗马、伊朗和阿比西尼亚等国,宣扬伊斯兰教基本教义,并要求他们信仰伊斯兰教,这一年在伊斯兰教史上被称为“传道之年”[23]。许多历史资料表明,这个史实是可信的。甚至有尚未证实的资料表明,穆罕默德同时也向中国派遣了使节。对此事,韦尔斯在他的世界名著《世界史纲》中有一段叙述:“628年,比景教徒早7年,还有更值得注意的一个使节也来到了(唐)太宗的朝廷。这是一批阿拉伯人,他们从阿拉伯半岛麦地那城港口延布乘商船出发,由海道来到了广州。这些阿拉伯人我们己经说过,是由自称‘上帝的使者’穆罕默德派遣的,他们带给太宗的信大概与同一年送给拜占庭皇帝赫拉克利乌斯和忒西丰的卡瓦德的召唤是相同的。但是中国皇帝并没有像赫拉克利乌斯那样对那封信置之不理,也没有照弑亲者卡瓦德那样侮辱送信的人。他很好地接待了他们,表示对他们的神学观点很感兴趣,据说,还帮助他们为广州的阿拉伯商人建立了一座清真寺,这寺直到今天还在。这是世界上最古老的清真寺之一。”[5]韦尔斯这一段话不正是吴鉴碑记:“隋开皇七年,有撒哈八撒阿的斡葛思者,自大实航海至广东建礼拜寺于广州,赐号怀圣。”的详细叙述吗?如果我们把隋开皇七年还原回贞观二年,即公元628年的话。《世界史纲》这段叙述在该书1920年初版即已有,但和全书其他内容一样,韦尔斯没有列出这段重要而又有争议的史实的出处。关于《世界史纲》一书的资料来源和可靠性,在1939年版的序言中,韦尔斯信誓旦旦地说:“各位读者对于这里所引用的史实、名称、日期都不必怀疑——这些是经过了检查和修订的考验的。这部书曾受到过严格的批评,但在它一般的正确程度方面从没有过批评。”[5]可以肯定,韦尔斯使用的是源出于阿拉伯穆斯林世界的西方资料。这样一来,1350年的吴鉴碑与1920年韦尔斯的叙述是完全一致的,隋开皇七年就是公元628年,先到的是广州,建立中国第一个清真寺怀圣寺,而且指出使者就是先贤斡葛思(后有转译为旺多师、宛各素等等)。这足以说明,隋开皇七年斡葛思受遣入华,实际上是唐贞观二年入华,即在公元628年入华,这一史实(为慎重起见,或暂称为‘传说’)是来自穆斯林世界。我们于此可以认为,在迷雾散开后,吴鉴碑是“无瑕白璧”,而且是中国伊斯兰教史上最重要的“第一碑”。结合本文附表“碑刻文献中伊斯兰教入华时间的论述”,伊斯兰教入华隋开皇说的溯源问题有如下清晰的脉络:它来自于穆斯林传统的认识,有相当高的可信性,斡葛思于公元628年,即希吉拉历七年或贞观二年,奉使(正式或非正式)来华,因历法积年数的误会而被吴鉴误定为“隋开皇七年”,随后的几百年间,吴鉴碑文被反复转引并简化为“隋开皇中”,一直流传到民国时期,而且成为回族内部的主流说法。

从本文附表“碑刻文献中伊斯兰教入华时间的论述”中可以见到,从明代开始,基本上所有碑文在追述伊斯兰教入华时间上,均为含糊的“隋开皇中”,而很少有具体的年份。很多研究伊斯兰教史的专著或论文,如卓有成绩和影响极大的《中国伊斯兰教史》[23]等,均认为“隋开皇中”一说是受《旧唐书·大食》篇或贾躭《四夷述》的影响,因这两书中均有“隋开皇中”一语。我们认为此说经不起推敲,因为同在旧唐书大食篇中明确地记录着在永徽二年(651年),大食首次来华使节说伊斯兰帝国已“有国三十四年”,依此无论按什么历法计算,大食建国均在唐朝,读者不存在误会的可能。更何况大食篇中的“隋开皇中”四字并不和建教立国的时间和史实相关联,亦不存在被误解的可能。我们认为“隋开皇中”是吴鉴碑“隋开皇七年”明确叙述的简化,因为伊斯兰教入华准确时间并非后世碑文的重点,一语带过即可,也可能是后来者由于认识到时间上存在问题后有意的一种自我弱化。

五、贞观二年伊斯兰使节入华的可能性

在阿拉伯国家的资料中是否有在贞观二年(628年)派遣使者到中国传教的记载呢,我国王静斋阿洪在他的《我之回教源流考》一文中说,他在20世纪20年代在埃及时,在阿拉伯文百科全书中发现如下一段文字:“当穆圣自默克迁居麦地那之后,众贤之中有一名兰哈布者往赴中国……六百二十八年,见唐□□(太宗?)。”[23]但这段史实受到了广泛的质疑,因为他并没有记录下该文的准确出处,以至无从查核。其次,这短短的四十余字中存在着矛盾。秦惠彬先生说:“如果阿拉伯文百科全书的根据是阿拉伯文的原始资料,那么它就不可能用公元纪年,或者说不可能单用公元纪年;而必定用希吉拉纪年,或者说必定伴有希吉拉纪年。既然单写做‘公元628年’,那就说明这条资料的原出处不是阿拉伯文典籍,它很可能出自欧洲。我们是否可以这样设想:这条材料是在近代末期由中国传入欧洲,而后又由欧洲再介绍给阿拉伯世界的呢?果真如此,王静斋的证明办法在逻辑上肯定就有问题了。至于威尔斯的议论也可作如是观。”[23][26]秦先生对王阿洪引文的分析无疑是正确的,它的确经不起推敲。但是他和日本学者田坂兴道关于贞观二年入华信息传递路线的设想,在正确解读了吴鉴碑文后,就显然是同样不正确的了。希吉拉历七年(唐贞观二年)有大食使者到广州并建立清真寺这一件事(为慎重起见,或称这一“传说”),早在元代就己是泉州地区阿拉伯穆斯林的共同认识,吴鉴在碑文中如实地叙述他们的意见,但他(或许阿拉伯穆斯林们)误算希吉拉历七年为隋开皇七年。随后的几百年,中国还未有人能看出其错误并还原隋开皇七年为唐贞观二年,即公元628年,因此中国不可能输出唐贞观二年斡葛思来华这一信息到欧洲,这一点只要检索本文的碑文献附表即可确认。“唐贞观二年”只在特定的1350年误算积年,才会成为“隋开皇七年”,其他年份均不可能。我国首先注意到积年差问题的是陈垣先生,他的研究工作完成于1927年,在《世界史纲》1920年初版之后,同时他并未提及吴鉴碑。因此我们认为,韦尔斯的资料并不来源于中国,秦先生的“至于威尔斯的议论也可作如是观”[23]。我们认为“也”字应改为“不”。无论中国外国,整个古代穆斯林世界,都有唐贞观二年遣使来华建立清真寺的历史记忆(或传说),田坂兴道设想的信息传递路径并非历史事实。

有学者怀疑韦尔斯的论述来自《回回原来》一书,而该书的来历据张星烺先生叙述:“清康熙三十六年亲征蒙古噶尔丹回来时,赐总兵马某《回回原来》一书。马某回教徒也,令其门下同教官属,各抄一本。光绪十年,成都敬畏堂周氏重刊之。”[7]此书在伊斯兰教入华问题上有一段很有趣的叙述:“大唐贞观二年三月十八日,夜,天子梦一缠头,追逐妖怪,闯入宫门,醒后惊疑,不知何兆。次日,召群臣问之。有圆梦官奏:‘缠头系西域之回回。嘉峪关西,天方国有一回王,道高德厚,国富兵强。怪物入宫,必有妖气。必得回回,庶乎可以消灭。……天子依其言,遣大臣石名堂携旨往西域谒回王。回王接旨大喜,遣其国中高僧该思、吴歪斯、噶心三人,来华报聘。行至中途,该思、吴歪斯二人不服水土病死。仅余噶心一人,跋涉山川,受尽辛苦,而至中国,天子优礼之。……选唐兵三千,移至西域,换回兵三千,来至中国以伴缠头。此三千回众,生育无穷,即今中国回教徒之祖先也。”[7]显然这种魔幻故事不可能是历史真实,而且其内容也与当时的中国和西域形势不符。在贞观初年,唐朝的势力尚未能超越现今新疆,伊斯兰教也未传入波斯等中亚地区,因此唐朝和大食的陆上交通基本上处于隔绝状态,该思等三人作为正式使者陆路入华,似不可信,贞观初年亦无引入“回兵”之事,整个故事无疑全为杜撰。虽然《回回原来》一书曾被译为法文及英文,但这类神话故事不可能为讲求实证的西方史学界所采纳。如果对比《回回原来》和《世界史纲》的叙述,除了同在贞观二年外,其他内容完全不同,因此可以肯定它不会是《世界史纲》的资料来源。

陈垣先生对《回回原来》有一段评价:“中国回教书中有一部极鄙俚而极通行之书,名曰《回回原来》,又名曰《西来宗谱》。其言回教入东土之始,谓始自唐贞观二年。识者多鄙此书为不足信。然一考其说之由来,亦由误算年数,非有意作伪可比。所谓贞观二年者,实永徽二年也。《旧唐书》本纪,及《册府元龟》,均谓永徽二年大食遣始使来朝贡。何以知为始?因唐代外使来朝,向有铜鱼之制,雌雄各一,铭其国名,置于彼国,见《唐会要》。其初次通使者当无此,故知为始来。贞观二年与永徽二年适差二十三年,其说本不谬,特误算耳。《旧唐书·大食传》又谓永徽二年大食使来,自言有国三十四年,已历三主。今考永徽二年,为回历三十年至三十一年,与三十四年之说不合。据《旧唐书》本纪及《册府》则永徽六年大食再朝贡,《大食传》盖误以永徽六年使者之言为永徽二年使者之言也。……总之,大食与中国正式通使,确自唐永徽二年(651年)始。广州北门外有斡歌思墓,回教人认为始至中国之人,其墓碑谓建于贞观三年,以相差二十三年之说例之,此墓当亦为永徽三年所建。”[8](作者按:引文中“墓碑”陈先生是指清嘉庆二十年(1815年)《重修先贤赛尔德墓寺记》碑,见附表。)陈先生《回回教入中国史略》一文是中国回教史研究的开山之作,其中最重要的成果之一当属发现《明史·回回历法》中,由于没有考虑希吉拉历和汉历的积年差,因而把希吉拉历建元时间误定为隋开皇己未。本文的这方面工作也是在陈先生的启示下进行的,笔者对前辈学人深怀敬意。但深入地学习和探讨前辈的学术成果可能是更好的纪念,笔者反复研究和分析之后,认为上引的陈先生的分析和结论有商榷的必要。

我们首先觉得陈先生落入了两种历法积年差思维陷阱,误把建元时间的23年积年差,作为一个普适的积年差值使用,因而有“此二十三年,为研究中国回教源流者——大症结”的结论。由于他已知永徽二年(651年)大食首度来使这一历史事实,他又知道《回回原来》中贞观二年(628年)唐太宗的怪梦,而两者相差又适为23年,与《回回历法》的希吉拉历建元积年差23年相同,因此就认为贞观二年的事就是永徽二年的事。进一步,他便把原认为“极鄙俚而极通行之书”的贞观二年之梦也认为是真实的,从而说:“然一考其说之由来,亦由误算年数,非有意作伪可比。”又说“贞观二年与永徽二年适差二十三年,其说本不谬,特误算耳”。再进一步,广州先贤古墓也被卷入,他断言:“广州北门外有斡歌思墓,回教人认为始至中国之人,其墓碑谓建于贞观三年,以相差二十三年之说例之,此墓当亦为永徽三年所建。”我们仔细思考和分析陈先生的论断,发现存在几个问题。首先,陈先生石破天惊地发现两种历法的积年差对确定建元时间的重要性,从而得以还原其历史真实,但似乎他还未注意到积年差的变动性,如本文第三节所介绍的,三个时间应满足一个积年公式来互相协调,如果确定了其中两个时间,第三个时间就由公式唯一地确定。

现在我们进行具体的计算,如果《回回原来》是误算了,我们可以通过贞观二年和永徽二年这23年积年差,计算出《回回原来》的成书时间。运用积年计算公式,现在已知的二个计算时间点为:贞观二年(628年)为Y2,永徽二年(公元651年)为Y3,可以算出Y1=1391,即在明洪武二十四年辛未(1391年)进行推算,才有这23年的错误。由此可得结论:如陈垣先生的论断成立的话,《回回原来》应成书于明洪武二十四年。但我们知道该书出现于清康熙,明代文献从未提及它,这就证明陈先生贞观二年应是永徽二年的结论是不成立的。其次一点,如果《回回原来》所说的贞观二年事件是真实的,只不过应是在永徽二年,那么感梦者应为唐高宗李治而非太宗李世民,时间与人物均不能自圆其说。因此陈先生欲以积年误算来证实贞观二年之梦,岂知却陷入重重矛盾之中。其实许多学者均已指出《回回原来》中,关于伊斯兰教传入中国的记述同《四十二章经序》中关于佛教传入中国的记述是相似的[23]。这一类帝皇感梦问道故事,在中国最早见于南北朝时范晔撰的《后汉书·西域传·天竺》:“世传明帝梦见金人,长大,顶有光明,以问群臣。或曰:‘西方有神,名曰佛,其形长丈六尺而黃金色。’帝于是遣使天竺问佛道法,遂于中国图画形像焉。楚王英始信其术,中国因此颇有奉其道者。后桓帝好神,数祀浮图、老子,百姓稍有奉者,后遂转盛。”这种神话传说,毫无学术价值可言,智慧如陈垣先生竟然会对《回回原来》这一段毫不足信的叙事,给出“其说本不谬,特误算耳”。的评价,只能说唯一的原因是他落入积年差思维陷阱,自己误导自己。贞观入华和永徽来使可以是两个可兼存而不互斥的历史事实,因此何须因有永徽之遣使,则必无贞观之入华。同样的原因,他把广州斡葛思辞世的时间从贞观三年修正为永徽三年同样是不合理的,因为与贞观二年太宗感梦故事一样,如修正为永徽三年,则墓碑的树立时间将在洪武二十五年(1392年),但该碑建立于清嘉庆二十年(1815年)。这说明该碑文中的贞观三年不会是由于误算所致,虽然该墓是否建于贞观三年,还有待进一步研究确定。

六、斡葛思及其墓的真实性

广州斡葛思先贤古墓是中国以至世界伊斯兰教史上的重要文物遗存,今年已由国家文物局正式认定为全国重点保护文物,而且时间定为唐代。从上面的伊斯兰碑文表中亦可以看到,无论在什么年代和什么地方,先贤斡葛思是第一位入华使者是全中国穆斯林的共识。先贤古墓自古以来就有世界性的声誉,许多外籍穆斯林专程到广州参谒,如清乾隆十六年土耳其人汗志·穆罕默德墓碑云:“他专程来瞻仰先贤赛义德·本·艾比宛葛素,如愿以偿。”[1]一个重要的问题是斡葛思是怎样的一位历史人物,他以什么身份,在什么时间来华,这问题在我国学术界仍存在重大争议。斡葛思及其墓出现在贞观初年的真实性,由于不存在决定性的证据,或者说不存在唐贞观时的考古实物和唐代文献的二重证据,因而为许多学者所怀疑。金宜久主编的《伊斯兰教史》[27],以及大多数讨论伊斯兰教传入中国和回回民族起源的论文均不提628年斡葛思入华这一没有正史记录的事件。但秦惠彬先生在《中国伊斯兰教史》一书中对斡葛思及其墓进行了详细的讨论,他在罗列伊斯兰文献中各种资料和说法后指出:“上述种种说法皆滥觞于泉州至正十年吴鉴之《重立清净寺碑记》。”秦先生的结论云:“斡葛素墓到底建于何时呢?如果斡葛素就是怀圣寺的创建人,其墓在南宋时肯定业已存在,那么,记载怀圣寺沿革的南宋史料不会一点也不涉及。所以把斡葛素墓的始建时间定在元初可能是比较接近历史真实的。”[23]秦先生对斡葛素墓这样高峻的立论值得我们思考,这也可能与他对广州怀圣寺等的定位有关。他说:“确系唐代的伊斯兰教文化的地面遗存,尚未发现。虽然传说某些清真寺的始建年代在唐代,例如广州的怀圣寺、光塔及斡葛素墓……都缺乏十分令人信服的证据。”

我们试图客观地审视这个问题,罗列和评价正反两方面的证据,我们同样发现虽然吴鉴碑和郭嘉碑均肯定斡葛思于贞观年间入华,但我们检索《旧唐书·太宗本纪》,发现贞观二十三年历史,唐太宗并无接见大食来使的记录,接见波斯使节却有三次。无正史的支持,这确是一个大疑点,也是下结论的大难点。但退一步说,没有正史的纪录或许因为他不是正式的使节,或者虽是正式的使节但因故未能朝觐,从而没有留下记录。为了更细致地讨论,我们可把这问题分解为两个,一是斡葛思是否于贞观二年入华,二是他的可能身份,分别进行研究,问题会清楚一些。我们认为前者的可能性是很大的,虽然不存在绝对确定性的证据,但也不存在可绝对地否定的证据,不存在与这说法相矛盾的情况,无论时间、地点、人物、事件与到来方式。特别是吴鉴碑的正确解读极大地增加了这个可能性。

贞观二年是伊斯兰教史上的“传道之年”。以广州为中心的与阿拉伯地区的海上贸易早于唐代就已存在,而且入唐后更盛,伊斯兰教徒以不同的身份从海路进入广州;唐代广州有清真寺亦有文献方面的支持,在唐中期德宗时,阿拉伯商人苏莱曼明确地说广州有清真寺:“(在广州)有牧师一人,教堂一所。”[28]唐代广州已有穆斯林聚居区的蕃坊,每日进行五番礼拜,恐怕没有清真寺比有更难以想象。唐代广州清真寺的存在和斡葛思及其墓的真实性存在一定的相关性,斡葛思必定是一个和伊斯兰教入华有重大关系的人物,不然不会同时在广州、泉州两地在清真寺的碑文中予以追述,这样的为中国穆斯林所共同尊崇的人物不会迟至元代始出现。随着回回民族的形成,在元代已有大量的有关伊斯兰教汉文文献,杨怀中先生在《元代东来的回回世家》一文中就详细地罗列和研究了元代50个回回世家谱系[29],如果如秦惠彬先生所推测斡葛思于元代入华,他这样的为各地穆斯林共同尊崇的名人不可能会没有文献上的记录。另一方面,吴鉴碑和郭嘉碑撰写时间距大元建国只有短短的80年,两者同时把斡葛思入华时间从元代误推至唐,这种出错的可能性我们认为几乎是不可能的。因此秦惠彬先生“斡葛素墓的始建时间定在元初可能是比较接近历史真实的”的意见基本上可确定是不成立的。至于“记载怀圣寺沿革的南宋史料不会一点也不涉及(斡葛思墓)”,同样也不能作为否定墓在初唐的证据。因为事实上并不存在专述怀圣寺沿革的南宋史料,现存的只有岳珂追述儿时记忆的《桯史·番禺海獠》和方信孺《南海百咏·番塔》等几则[21][30][31],对于自成社会的“化外之民”于汉儒只是猎奇的对象,无人会为之作传。

斡葛思如于唐贞观二年(628年)入华,其于广州的墓立于贞观三年是可能和合理的,与其来华时间相匹配。陈垣先生认为由于积年差原因,“广州北门外有斡歌思墓,回教人认为始至中国之人,其墓一碑谓建于贞观三年,以相差二十三年说例之,此墓当亦为永徽三年所建”。陈先生此说甚武断且无道理,当地回回人宗教上用希吉拉历,但按当地汉历生活和记事,与积年差何干。因此郭嘉碑文中只述及“世传自李唐至今”,而不会误至隋,因广州当地人记当地事用汉历之故也!至于他的身份,我们猜想存在几个可能性:首先他有可能是大食国的正式使节,因未知的原因(中国方面的或他个人健康的)未能到长安朝见唐太宗,故而没有正史上的记录;或者他是负有宗教使命的非正式使者;甚至是具有商人身份的阿拉伯穆斯林首领。虽然由于没有唐代的文献记录,斡葛思其人其事可以置疑,但我们尚不能把怀疑作为结论,一切留待再论证和再发现,可能是更合理的态度。

七、结束语

我们首先为伊斯兰教入华隋开皇说溯源问题作一个小结,伊斯兰教随着阿拉伯地区商人等的来华而传入中国,从元代开始,这个经过无数的历史变迁和不断壮大的族群开始整体性地融入中国,接受汉文化逐渐形成回回民族。在元代以前,中国(或包括阿拉伯国家)的阿拉伯穆斯林族群,存在一个关于伊斯兰教入华时间已历几百年的传说,斡葛思于希吉拉历七年,即伊斯兰教史上著名的传道之年,相应于公元628年奉使来华。与此相应,从元代开始,原本专属外来穆斯林族群的清真寺开始跟随汉族传统用汉文立碑,宏教记事。在华的阿拉伯穆斯林族群内部流传的关于伊斯兰教在华历史,经过碑文的记载和转述,就此为众所知并广泛流传。

关于伊斯兰教入华年代目前最早和可靠的为两方元碑,即泉州吴鉴碑和广州郭嘉重修怀圣寺碑,均立于元至正十年(1350年)。前者云:“隋开皇七年,有撒哈八撒阿的斡葛思者,自大实航海至广东建礼拜寺于广州,赐号怀圣。”后者曰:“(光塔)其制则西域……世传自李唐讫今。(穆罕默德)弟子撒哈八以师命来东。教兴,岁计殆八百,制塔三,此其一尔。”泉州与广州是元代最重要的两个海外贸易城市,都是阿拉伯商人和逐渐本土化的伊斯兰教徒的聚居区,按理对伊斯兰教历史应有共同的认识,但对斡葛思的入华时间却前者说隋,后者说唐,分成两脉一直延续到民国,而且以隋说为主流。我们现在当然知道唐代入华说才是正确的。但在天文和历法知识不普及的过去,出现推算上的错误是可以理解的。对在本民族内传承下来的不同说法,后继者只能择“善”而从,这“善”的标准往往就是越古越好。正如白寿彝先生说:“但如就中国文人之旧习而论,则喜于托古者多,勇于崇今者少。”[17]因此,推算错误的隋代入华说反而泛滥。为什么广州怀圣寺碑能持唐说呢,我们推测因为有怀圣寺,当地穆斯林都清楚它是建于唐代的,因而郭嘉碑有“世传自李唐讫今”一语。

希吉拉历和汉历积年数不同从而造成误会,对一般士庶而言,在历法知识不普及的古代是可以理解的。但我们对明代顶尖的阿拉伯天文历法学家马沙鲁丁等人的错误却的确难以理解,他作为专业的司天监,不会也不应该不知道两种历法的积年数是不同的,更不应该如此疏忽确定“希吉拉历建元于隋开皇己未”。因为这个结果只可能在《回回历法》成书的洪武十七年甲子计算出来的,其他年份均不可能,因此他难辞其责[15]。

在中国世袭的回回天文学家中,“隋开皇己未”(599年)说亦是代代相传,形同“世袭”的观念,如直到“回回历法”的应用退出中国历史舞台前夕,曾任秋官正的吴明炫于清顺治十四年(1657年)上疏曰:“臣祖默沙亦黑等一十八姓,本西域人,自隋开皇己未年为历元,抱其历学重译来朝。授职历官。历一千五十九载。”①笔者很奇怪为什么阿拉伯天文历法学者,如从北宋马依泽(961年)算起至清顺治十四年(1657年)吴明炫止,在中国从事天文及历法工作长达700年,伊斯兰历元在中国历史上是哪一年始终没有搞清楚。中西历法转换对他们来说绝对不是一个很难的问题,笔者怀疑他们主要是不想纠正先辈的错误,却给后人带来代代相传的误导。“承讹袭舛”是十分不良的文化现象,往往会成为后来者沉重的文化包袱。可是任何违背历史事实的叙述都会被后人重新审视,当其事者的确不可不慎。

注释:

①(希吉拉Hegira,意即迁徙,以迁麦地那之年为元年的历法称希吉拉历)这里一千五十九载,吴明炫用的却是汉历,如把汉历1059年数换算成希吉拉历则已经有1092年。

[1]余振贵,雷晓静.中国回族金石录[C].银川:宁夏人民出版社,2001.

[2]中国回族金石录:历代碑记[M].大明一统志:外夷默地那[M].(明)陈仁锡.皇明世法录[M].

[3]沙秋真,冯今源.伊斯兰教史百问[M].北京:今日中国出版社,1989:102.

[4]何乔远.闽书·卷七:方域志·灵山条[M].

[5]赫·乔·韦尔斯.世界史纲[M].吴文藻,等,译.桂林:广西师范大学出版社,2001.《回回原来》以及王静斋《我之回教源流考》和金吉堂《中国回教史研究》亦持此说。

[6]许崇灏.伊斯兰教志略[M].北京:商务印书馆,1944.

[7]张星烺.中西交通史料汇编·第三编[M].北京:中华书局,2003:744.

[8]陈垣.回回教入中国史略[A].白寿彝.中国伊斯兰史存稿[C].银川:宁夏人民出版社,1983.

[9]中共中央西北工作委员会.回回民族问题[M].北京:民族出版社,1982:54.

[10]秦惠彬.大食同唐朝的接触以及伊斯兰教的东渐[J].世界宗教研究,1987(1).丁谦.明史西域传考证[M].

[11]杨怀中.伊斯兰在中国文化史上的地位[A].回族史论稿[C].银川:宁夏人民出版社,1991.

[12]杨文炯.关于伊斯兰教入华“标志”问题的再探讨[J].西北史地,1989(4).

[13]马肇曾,刘淑英.伊斯兰何时东传中国[J].回族研究,1999(2).

[14][苏丹]加法尔·卡拉尔·阿赫默德.唐代中国与阿拉伯世界的关系[J].新疆师范大学学报,2004(2).

[15]刘有延.伊斯兰科学的东传及中国的承接问题[J].回族研究,2011(1).

[16]柯劭忞.新元史·历法[M].北京:世界书局,1963.

[17]白寿彝.《清净寺记》跋[A].中国伊斯兰史存稿[C].银川:宁夏人民出版,1983.

[18]陈久金.回回天文学史研究[M].桂林:广西科技出版社,1996.

[19]姚大力.“回回祖国”与回族认同的变迁[J].中国学术,2004(1).

[20]杨晓春.元明时期汉文伊斯兰教文献研究[M].北京:中华书局,2012.

[21]刘有延.广州怀圣塔建造年代研究[J].回族研究,2009(5).

[22]刘有延.广州怀圣塔遗存的考古学问题[J].民族宗教研究(第1辑),广东省民族宗教研究院,2010.

[23]李兴华,秦惠彬,冯今源,沙秋真.中国伊斯兰教史[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[24]白寿彝.《重建怀圣寺记》跋[A].中国伊斯兰史存稿[C].银川:宁夏人民出版社,1983.

[25]马明达.元刻广州《重建怀圣寺记》续跋[J].回族研究,2011(4).

[26][日]田坂兴道.中国伊斯兰教的传入及其发展·上卷[M].205.

[27]金宜久.伊斯兰教史[M].北京:中国社会科学出版社,1990.

[28]中国印度见闻录[M].穆根来,译.北京:中华书局,1983.

[29]杨怀中.元代东来的回回世家[A].回族史论稿[C].银川:宁夏人民出版社,1991:33.

[30]岳珂.桯史:卷11[M].北京:中华书局,1981.

[31]方信孺.南海百咏:番塔[A].广州伊斯兰教古迹研究[C].银川:宁夏人民出版社,1989.