多模态话语分析视角中的翻译质量评估*

——以《于丹〈论语〉心得》英译本为例

2013-10-17傅悦

傅 悦

多模态话语分析视角中的翻译质量评估——以《于丹〈论语〉心得》英译本为例

傅 悦

包括电子出版物在内的多模态读物以其自身的优点越来越多地出现在读者的选择之列,由此多模态读物的翻译以及其翻译质量的评估显得尤为重要。多模态读物与单模态读物的区别在于其话语的完整性由语言和非语言符号共同构成。因此,在评估诸如《于丹〈论语〉心得》等多模态译作的翻译质量时,可以在社会符号学和系统功能语言学的理论框架下对译本进行多模态话语分析,考量语言和非语言符号的三大元功能,即概念功能、人际功能和语篇功能得到何种程度的重现。翻译质量评估 多模态话语分析 《于丹〈论语〉心得》 社会符号学系统功能语言学Author:

Fu Yue, M.A., is a lecturer at School of Foreign Studies, Anhui University (Hefei 230601 China). Her major academic interests include translation studies and literature.一、引 言

翻译质量评估(Translation Quality Assessment,以下简称“TQA”)伴随着翻译实践和翻译理论的诞生和发展,也经历了长足的发展。纵观国外TQA的历史,其主要的观点方法有:以直觉为基础的心灵主义视角(mentalist view),强调对等反应的行为主义方法(behavioristic view),以目的论为主的功能主义观(funtionalistic,skopos-related approach),描述性翻译研究,立足心理学、哲学和社会政治学的后现代主义和解构主义观(postmodern and de-constrcutionist thinking)以及最根本的语言学审视(linguistically-oriented approaches)。国内的TQA,从三国支谦的“因循本旨,不加文饰”、东晋道安的忠实审慎、汉末佛经翻译的质直、六朝鸠摩罗什的“存本旨,依实出华”,到唐代玄奘的“信”和“五不翻”、严复的“信达雅”,直至傅雷的“神似”和钱钟书的“化境”,描述的是各自推崇的翻译目标,更是衡量翻译质量的标准。到了当代,随着语言学和其他学科的发展,国内多元化的TQA模式方兴未艾,主要出现了扎根于生成语法的等值理论评估模式、基于模糊数学和定量分析的数学评估模式、最佳近似度模式、功能语言学模式、语用标记等效评估模式、关联理论评估模式、“得体”标准评价模式、交织翻译评估模式、优选论分析模式以及层次分析法评估模式等(何三宁 119—126)。

纵览国内外TQA的方法和模式,大多从语言、文化角度或借用心理学、哲学和数学等其他学科知识,阐释原语、目的语、译者与读者间的互动关系。而无论是描写也好功能也罢,TQA的核心仍然是文本分析,即原文和译文的语篇分析。脱离了文本分析的TQA无异于捕风捉影,不足为据。基于此,国内外众多TQA模式进一步量化了评估标准,提出了评估译文的参数,以期提高TQA的可信度和相对客观度。如被一些学者推介和采用的豪斯模式(House Model),针对译文语言,设计了三大参数,即语域(register)、文本功能框架(individual text's functional profile)和文类(genre),通过对特定语境下原文和译文语言的对比分析或基于原文的不同译文语言之间的对比分析等来评估翻译质量。国内的各种模式中也根据语言的不同层次设计了各种参数,这些模式量化了TQA,一定程度上摆脱了以直觉和审美为基础的评估标准的主观性和不确定性。

但同时我们也看到,进入数字化时代后,随着现代信息技术日新月异的发展和读者需求的不断丰富,文本也朝着多元化的方向不断前进,包括电子读物在内的多模态出版物越来越多,图形图像、视频等语言文字之外的媒体越来越多地出现在各种图书中。2010年度国家出版基金资助的95个项目中,数字出版物10项,占了10.5%,而在85个图书项目中, 《中国儿童立体百科全书》把立体情景插图引入百科类图书中,《红色经典系列故事》同时拥有数字版,《感动一个国家的人物》将电视等其他载体形式的内容制作成图书等,都体现了多模态出版物的特点。到了2011年,国家出版基金资助项目更加多元化,继续呈现出图书、音像制品、电子出版物以及多媒体出版物齐头并进的多样化趋势。同时更加注重著作体裁的多元与创新,共计184个项目中,图画本图书增多,有16个图本,8个画本,共占资助项目的13%。

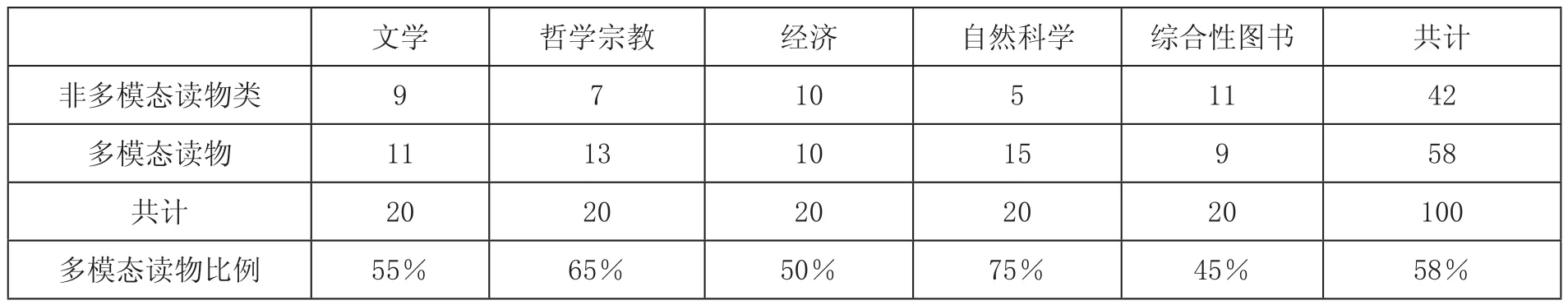

笔者随后在某大型新华书店按图书基本分类里文学、哲学宗教、经济、自然科学和综合性图书5大类各随机抽取20本图书,共计100本图书中,多模态读物分布情况如表1所示:

表1 多模态读物分布表

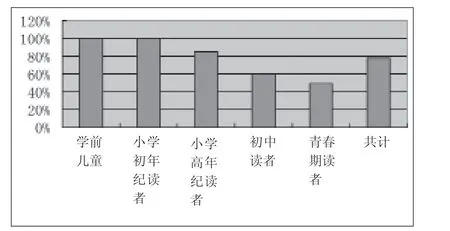

在某些特殊的图书如艺术类图册和儿童文学作品中,多模态语篇更是占有绝对比例。在笔者抽取的20本艺术类图书中,全部是以图为主、辅以文字的多模态语篇。随机抽取的100本儿童读物多模态分布情况如图1所示:

图1 儿童文学多模态读物比重图

在儿童文学读物中,学前儿童读物(0-5岁)、小学初年级读物(6-8岁)、小学高年级读物(9-11岁)、初中读物(12-13岁)和青春期读物(14-15岁)各随机抽取了20本,其中多模态读物的比例分别为100%、100%、85%、 60%、50%,100本儿童文学读物中多模态读物比例共计78%。

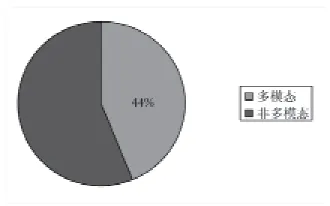

最后,笔者随机抽取了100本英译汉著作,其中多模态读物占44%,如图2所示:

图2 英译汉著作模态读物比例图

调研表明,多模态读物在现有图书中占有一定比例,在文学、哲学宗教、自然科学类读物中占有较大的比重。而在艺术类读物和以形象性与趣味性见长的儿童文学中,多模态读物更是独占鳌头。同时,译著中也有较大比例的多模态读物,因此仅停留在语言层面的TQA已经远不能服务于当前的翻译实践。

基于这个现实,本文以《于丹〈论语〉心得》及其英译本为例,试图从社会符号学和系统功能语言学的角度阐释多模态语篇分析视角下的TQA,探究译者在多模态语篇翻译过程中需要注意的问题。

二、多模态话语分析的符号学与功能语言学阐释及应用研究

Saussure早在1916年就提出,语言学家研究的对象应该是实际使用的话语(Saussure,1916),而实际使用的话语往往呈现多模态特征。书面语中图文乃至视频的相互支撑,口头语中语音语调语速和面部表情,手势和动作的相互作用等,都是多模态话语的明证。关于这一点,Barldry和Thibault指出,“在一般的信息文化交流过程中,人们不是仅通过单一的模态进行信息传递的,而是多模态共同作用的结果”(Barldry & Thibault 1-30)。

根据交流的渠道与媒介的不同,生物学家们认为人类交际行为有以下5种模态:视觉模态(visual modality)、听觉模态(auditive modality)、触觉模态(tactile modality)、嗅觉模态(olfactory modality) 和味觉模态(gustatory modality)(朱永生 82—86),所以多模态是根据交流的渠道和媒介划分的抽象概念,我们称为 “multimodality”。具体的话语(书面和口头),我们称为“多模态话语”(multimodal discourse)。这和我们通常说的语境三要素中的话语模式(mode)以及强调技术应用的多媒体(multimedia)有本质上的不同。

因此,我们所讨论的多模态话语范围广泛,几乎可以涵盖所有的话语(书面和口头),而在一种模态内部,也可以细分出多种模态。例如,视觉模态下,既有文字又有图画的连环画和插图本名著等,也是多模态话语的一种。这点可以从社会符号学角度和功能语言学角度得到很好的阐释,Halliday (1978,1985/1994, 2004)指出,语言是社会符号(social semiotic)和意义潜势(meaning potential),语言以外的其他符号系统也是意义的源泉,也具有和语言相同的三大元功能,即概念功能、人际功能和语篇功能。(朱永生 82—86)因此,在图文互补的多模态语篇里,图画和文字都是译者要考虑的因素,图文关系及其对等功能的实现是我们在多模态语篇分析时考量TQA的重要尺度。

多模态话语分析(multimodal discourse analysis),又称“统功能多模态话语分析”,是以系统功能语言学和符号学为基础,对于多个模态之间在体现话语意义上的关系的话语进行分析。(O'Halloran 120-137)。Routledge1996年初版,2006年再版的Kress 和van Leeuwen所著Reading Images: The Grammar of Visual Design

一书中,从视觉交际角度分析了图像等视觉符号基于三大元功能的语义关系。2002年,Lemke发表于Visual Communication

的“Travels in Hypermodality”给网络环境下语言、视觉系统的互动意义提供了符号学解释。2008年Continuum出版Unsworth编著的Multimodal Semiotics: Functional Analysis in Contexts of Education

一书中纵览了社会符号学理论新的发展和应用,以教室、博物馆和影院等处为例,分析文字、图像、声音和空间互动,构建意义的过程。2009年,Routledge出版的Jewitt编著的The Routledge Handbook of Multimodal Analysis

,是第一本系统分析多模态的工具书,选编了多位多模态研究领域领军人物的文章,从视觉研究、人类学、会话分析、社会文化理论、社会语言学和新读写能力研究等视角对多模态分析和研究进行了理论和方法论上的总结,并对多模态语篇进行了详细地实证分析。2011年5月Continuum出版的由Hyland和Palridge编著的The Continuum Companion to Discourse Analysis

一书中,由O'Halloran所写的多模态话语分析(“Multimodal Discourse Analysis”)一文作为该书第一部分“话语研究的分析方法”其中的一篇,与会话分析(conversation analysis)、批评性话语分析(critical discourse analysis)、叙事分析(narrative analysis)、话语的人种学分析(discourse analysis and ethnography)、系统功能语言学分析(systemic-functional linguistics and discourse analysis)和语料库分析(corpus approach)等一起被列为话语分析的方法。国内多模态话语分析的研究也经历了一定时期的发展,李战子(2003)、胡壮麟(2007)和朱永生(2007)先后指出源于系统功能语言学的多模态话语分析可以有效弥补原先单模态话语分析的不足;张德禄(2009)和杨信彰(2009)指出话语意义中的一大部分是非语言因素体现的,如伴语言特征和非身体特征等,并着重探讨了多模态话语分析的系统功能语言学理论框架(刘芹、潘鸣威 38—43)。

整体来说,目前对于多模态话语分析的研究主要分为:①理论基础与研究方法综述,包括多模态话语分析所需要的技术工具等;②应用研究,多模态话语分析和外语学习或分析某具体类型,如广告、电影等话语中的多模态等(李毅、石磊 47—49)。

在应用研究中,《外语电化教学》2010年第4期和第6期开设了多模态研究专栏,第4期上发表的胡壮麟所写《多模态小品的问世与发展》一文,探讨了微型多模态语篇中文字、图片、乐曲和自动翻页四种不同模态的组合,指出这种微型多模态语篇形式具有旺盛的生命力,将会成为教学的常用方法之一(胡壮麟 1—10)。

综上所述,人们逐渐意识到话语中非语言符号系统构成的多模态在构建和体现意义上的重要作用。在多模态出版物日益增长的形势下,多模态话语分析已经发展成为一种不可或缺的话语分析方法。与此紧密相连的,便是多模态话语的翻译实践和质量评估。翻译是基于意义的再现,仅讨论语言层面的翻译质量评估已经不能全面衡量多模态译著在再现原作意义上的完整性和忠实程度。

在2008年1月至2011年7月的CSSCI外国语言学类和外国文学类来源期刊和《中国科技翻译》、《上海翻译》等共20种期刊中,探讨TQA的共24篇,涉及多模态研究的共26篇,而探讨TQA和多模态两者关系的仅5篇。其中,《中国翻译》有5篇,《中国科技翻译》有4篇关于TQA的文章,而多模态的相关研究主要集中于《外语电化教学》和《外语研究》分设的两个多模态研究专栏。多模态和TQA的相关研究涵盖了理论框架和网页、影视作品、系统视域、英语诗歌等多模态话语的翻译实践研究。

基于目前对于多模态和TQA的研究现状,本文选取当代介绍中国传统儒家思想学习心得,并在西方学术界引起关注的《于丹〈论语〉心得》的英译本,从系统功能语言学和社会符号学角度,用多模态话语分析的模式来评估其翻译质量,从而探讨可能影响译者翻译的其他非语言类因素,以引起大家对于翻译质量评估中多模态话语分析的重视。

三、基于多模态语篇分析的TQA:个案研究

(一)《于丹〈论语〉心得》的多模态性

中华书局于2006年11月出版的第一版《于丹〈论语〉心得》,到2010年2月已经经过41次印刷。据不完全统计,仅截至2008年,其国内销量就已经突破500万册,拥有广泛的读者群。而该书在海外的译介也可圈可点。英国提交的年度销售报告显示,《于丹〈论语〉心得》的英、欧、美以及亚太地区的精装版已于上市半年后告罄,共计23 000册。该书在法国翻译类图书销售排行榜曾连续12周上榜,最高第2名、最低第9名,法语版目前(截至2010年7月)已销售5.4万册。匈牙利版《于丹〈论语〉心得》被提名为2009年匈牙利封面美装奖。截至2010年7月,该书共签海外版权33个,涉及28个语种、33个版本,目前已经出版的有繁体中文、韩、日、英、德、意、西、荷、法、葡、希、挪威、芬兰、瑞典、冰岛、印尼、匈17个语种的22个版本,实际印刷18万册,仅版权收益到账203.9万元人民币,相当于销售中文版64万册的利润。无论是版权签约数,还是实际印刷数,《于丹〈论语〉心得》均创造了近年来中文图书的最高纪录(人民日报,2010)。

《于丹〈论语〉心得》的多模态性为它的畅销做出了一定的贡献。该书是彩版印刷,并随书附有《百家讲坛》相关音像制品的介绍,书的开篇和每一章的首页以及行文中都运用了中国特色的山水泼墨画,工笔画和用图文框以及不同色彩标注等非语言模态,集合了视觉模态、听觉模态和触决模态的交流,极大地提高了该书的趣味性和生动性,调动了读者阅读的积极性。同时,图画、色彩、图文框等和语言文字融为一体,完整生动地表达了作者的主旨,也使得读者的理解更加具体、记忆更加深刻。

(二)《于丹〈论语〉心得》英译本质量评估的多模态话语分析

中华书局授权,英国麦克米伦公司2009年出版,同时在中国发行的《于丹〈论语〉心得》英译本Confucious from the Heart: Ancient Wisdom for Today’s World很好地保留了原作的多模态性。首先,身为中国媳妇的译者迪星(Esther Tyldesley)是个地道的英国人,汉学家,在中国贵州待过四年,从2004年起一直在爱丁堡大学教授汉语和汉英翻译。到爱丁堡大学任教之前,她翻译出版了欣然的小说《中国好女人》。她对中国的了解是全方位、多角度的,这使得她的作品没有拘泥于原作语言的束缚,较好地体现了原作的精髓,即以个人感悟的形式,阐释《论语》对于当今社会自我、他人和社会和谐相处的指导意义。

其次,译作很好地保留了原作的图文互补关系。译作标题Confucius from the Heart: Ancient Wisdom for Today’s World,具有显化(explicitation)特征,突出了孔子的儒家学说(confucius)和当今社会(today's world)的关系,更加迎合普通读者群的需求。译作在语言上的显化(explicitation)和归化(domestication)也有迹可寻。尽管其中有很多的改写,包括增删、简化、段落重组等,却很好地保留了原作中的插图、色彩和文字框。语言仍然是我们关注的核心,但区别于以往只关注语言层面的质量评估,本文重点探讨译作是如何重现非语言模式的三大元功能,实现图文互补条件下的意义再现。

原作正文(ST)共7章,译作正文(TT)将第4章大幅度删减,和第3章合并,共6章,其非语言符号分布情况如表2所示:

表2 原作正文、译作正文非语言符号分布表

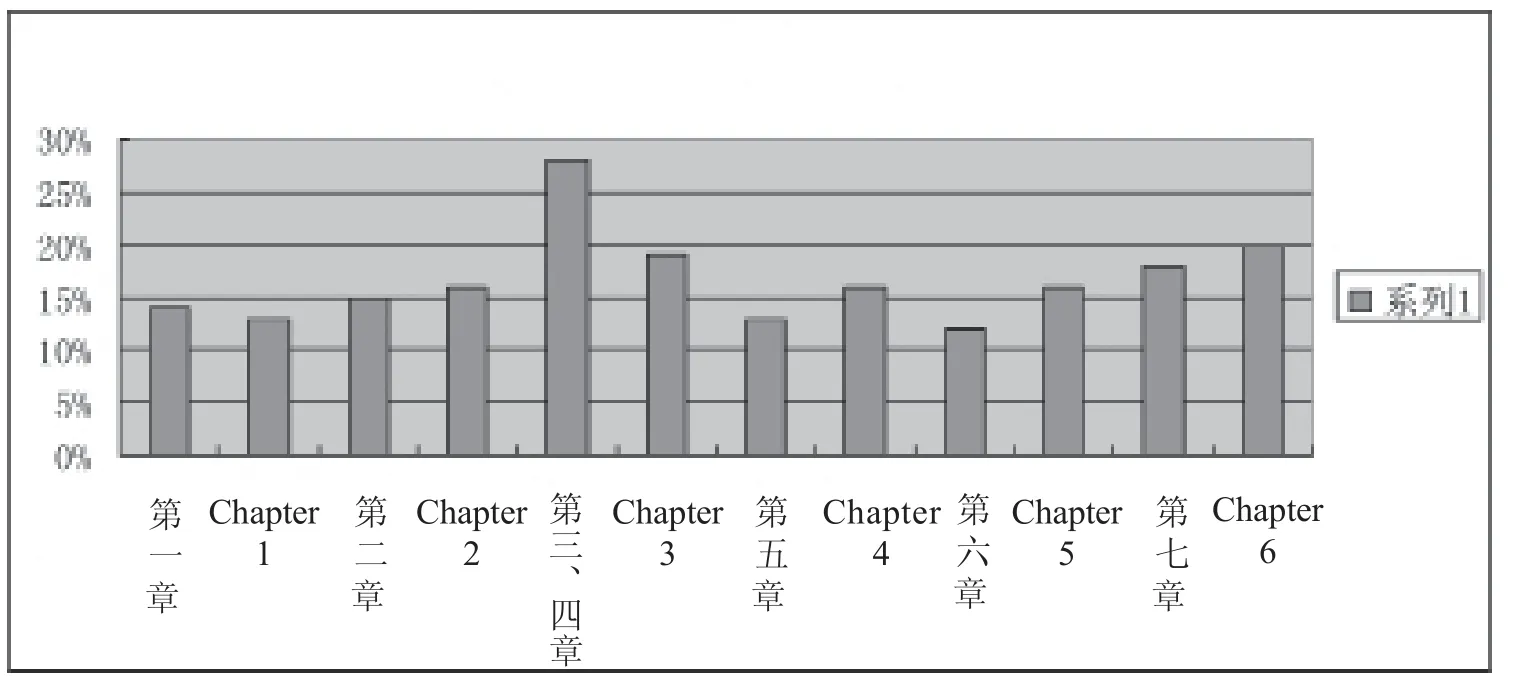

原文非语言符号比例为0.99,即基本上每页都有一处非语言符号。译文非语言符号比例为0.50,即基本上每两页出现一处非语言符号。综合考虑中英文语言的不同长度特点以及译者对原文章节的删减,原文和译文非语言符号比例基本持平,译文略少。每章的非语言符号比例如图3所示,其中,译作的第3章为原作的第3、4章的合并,译作的第4章为原作的第5章,依此类推。从图3中可以看出,除了第3、4章外,每章的非语言符号占总的非语言符号比例基本处于同一区间。

图3 原文、译文各章非语言符号比例对比图

以上是对译作多模态话语进行的量化分析,下文选取图、框和色彩各一例,从符号学和系统功能语言学角度分析译作是否再现了原作中非语言符号的三大元功能(概念功能、人际功能和语篇功能)。

我们首先来看第1章“天地人之道”里出现的第一个文字框(于丹 9),框里的文字是对《论语》中天地人概念的总结。值得注意的是,原文中的边框是虚的,框里的这段文字更好地和正文融为一体,但同时通过色彩的运用,强调了这段文字有别于其他文字的重要性,所以框这个非语言符号在这里具有表达重要性的概念功能,和其中的文字以及周边的文字一起构成了完整的语篇,从而具有让读者更好参与的人际功能。值得注意的是,译者在处理所有类似的框,都采用了相同的处理:采用实框,这样更加凸现了这段文字高于其他文字的地位,使它更加前景化(foregrounded),强化了框的概念意义,帮助可能不太了解中国文化的英语读者更好地理解本章内容,实现了概念功能和人际功能,同时和文字一起构成了理解整章的语篇。这一点在译者隐去文中很多中国读者比较熟悉的人名,如庄子、苏东坡、陶渊明等上也有所体现。这样的处理使得译文中的语篇更加聚焦于表达《论语》中天地人和谐相处的主题。

接下来,我们来看原文第5章“交友之道”中色彩运用的一个例子(于丹 76)。这里没有框,而是运用色彩来强调文字内容,一般而言,左边的是已知信息,右边的是新信息。譬如,我们都会把原文放在左边,译文放在右边,而不会反其道行之。所以,原文中红色的部分,我们可以把它归结为读者已经知晓的内容,引导读者去看相关分析,而色彩的运用同时突出了已知内容的重要性。而译文将对应的部分(Tyldesley 114)用红色保留,突出了其重要性,同时改变了它在文中的位置,将它置于文章的右边,这提示读者这是基于左边已知信息的新信息,以便于读者审视自己的理解,从而实现了非语言符号的人际功能和篇章功能。

最后,我们来看原文第5章“交友之道”开篇的一幅画(于丹 51)。在《于丹〈论语〉心得》的每一章开篇都有这样的插图,译本也很好地保留了这一模式,只是由于第3、4章的删减合并,原作的第5章的插图没有被沿用,译作Part 4的插图(Tyldesley 101)其实应该是原文第4章“君子之道”的插图,后面的每一章也因此产生了差池。我们以原文第5章,译文Part 4的插图为例,来分析插图对于译作质量的影响。

原文第5章的插图中三人戴着同样的儒冠,拱手作揖,呼应了本章分析孔子所说“益者三友”和“损者三友”,突出了“交友”这一主题。而译文Part 4的插图是原文中第4章“君子之道”的插图,图中四人佩戴的帽子有明显区别,所处位置也有主次高低之分,是原文中用来呼应“君子不忧不惧”的,与原文中的图相比,在突出“交友”这一主题的功能上有所欠缺,引发读者关于“交友”的思考和联想的人际功能也有待商榷。

囿于篇幅原因,文中的其他多模态话语不能一一分析,但根据前面的量化分析和作者的详尽对比研究,译作很好地保持了原作的多模态性,再现了原文中图、框和色彩三种非语言符号的概念功能、人际功能和语篇功能。而且译文将原文每章中间的山水画调整到该章的开篇,既凸现了图画与文字内容的关系,又保持了文字的完整性,使图文更加紧密地结合在一起。因此,《于丹〈论语〉心得》英译本考虑到目的语读者的不同需求,较好地保留了原作的多模态性。但同时由于语言上的删减和其他原因,导致译文从第4章开始就有图画错位的现象,值得人们注意。

当然,基于原文以文字为主的特点,语言仍然是我们关注的核心,但我们必须考虑到新时期多模态作品的特点,在评估多模态作品的翻译质量时,也要仔细考量非语言符号的翻译以及各模态的功能在译文中得到多大程度的再现。同时,在原作者和出版社出版原作时,也要注意提高非语言符号的质量,以便读者进行多模态阅读。

这也提醒广大译者在翻译多模态作品时,要充分考虑原作中的图文关系,除了仔细考量核心的语言层面的翻译,也要充分考虑图像、颜色、声音甚至技术等其他模态因素对于整体话语的影响。

四、结 语

本文仅就《于丹〈论语〉心得》的英译本探讨了多模态话语分析对于翻译质量评估的影响,而语料库语言学的兴起使得对于大量实际使用的多模态语篇进行量化分析成为可能。如前文所述,多模态话语正在以前所未有的速度增长,国内外诸多专家学者肯定了多模态话语分析的重要性,因此我们必须在衡量翻译质量时充分考虑多模态话语的特殊性。

在过去的TQA中,我们都是考量语言层面或文化层面的对等,很少考虑到文本中其他符号是否得到意义再现。因此,本文提出,在进行TQA时,尤其是多模态话语的TQA时,除了语言层面,我们也要在社会符号学和功能语言学的基本理论框架内,分析非语言符号的其他模态的翻译质量。只有这样,我们的TQA才能满足当今社会翻译实践和理论发展的需要。

注解【Notes】

*本文受安徽省教育厅人文与社会科学研究项目(项目编号:2011sk016),安徽大学青年科学研究基金(文科类)项目(项目编号:SKQN1007)和“第二批安徽大学青年骨干教师培养对象资助项目”(项目编号:023033010242)的联合资助。

[1] Juliane House. Translation Quality Assessment: Past and Present. TRSS 2011(HK). 见朱莉安· 豪斯7月22日为2011年香港翻译研究暑期学校(Translation Research Summer School)所做的公开讲座“翻译质量评估:历史和现状”。

[2] 指应用了二种(含二种)符号(语言或非语言符号等)以上,采用了二种(含二种)模态(视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉模态等)以上的出版物。

[3] 此处为单独色彩运用23处,与框结合运用37处,共计60处。

[4] 此处为单独色彩运用21处,与框结合运用28处,共计49处。

Baldry A.,Thilbault P. J. Multimodal transcription and text analysis: A multimedia toolkit and coursebook with associated online course. London: Equinox, 2006: 1-30.

Halliday M. A. K. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Arnold, 1978.

Halliday M. A. K. Modes of Meaning and modes of expression: Types of grammatical structure, and their determination by different semantic functions. In D. J. Allerton, E. Carney and D. Holdcroft ( Eds.) . Function and Context in Linguistic Analysis. London: Cambridge University Press, 1979.

Halliday M. A. K. PartA. In M. A. K. Halliday and R. Hasan ( Eds. ) . Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social semiotic Perspective. Victoria: Deakin University, 1985.

Halliday M. A. K. An Introduction to Functional Grammar ( 2edition). London: Arnold, 1994.

Jewitt C. Technology, literacy and learning: A multimodal approach. London: Routledge, 2006: 16-20, 50-53.

Jewitt C. The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. London: Routledge, 2009: 2.

Kress G., van Leeuwen T. Reading images: The grammar of visual design (2Edition). London: Routledge, 2006: 16-45.

Kress G. Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge, 2010: 54-56, 84-96.

Lemke J. L. Travels in hypermodality. Visual Communication, 2002, 1(3): 299-325.

Machin D. Multimodality and Theories of the Visual. In C. Jewitt (Ed.). Routledge Handbook of Multimodal Analysis. London and New York: Routledge, 2009: 181-190.

O'Halloran K. L., Tan S., and Smith B. A.(etc)Challenges in designing digital interfaces for the study of multimodal phenomena. Information Design Journal, 2010, 18(1): 2-12.

O'Halloran K. L. Multimodal Discourse Analysis. In K. Hyland and B. Palridge, The Continuum Companion to Discourse Analysis. London: Continuum, 2011: 120-137.

Pang Kah Meng A. Making history in From Colony to Nation: a multimodal analysis of a museum exhibition in Singapore. O'Halloran K. L. (Ed.). Multimodal Discourse Analysis: Systemic Functional Perspective. London: Continuum, 2004: 28-55.

Saussure F. de. Cours de linguistique générale. (Ed.). C. Bally and A. Sechehaye, with the collaboration of A. Riedlinger, Lausanne and Paris: Payot. trans. W. Baskin, Course in General Linguistics, Glasgow: Fontana/Collins, 1977: 7-17.

Tyldesley E. Confucius from the Heart: Ancient Wisdom for Today's World. Beijing: Zhonghua Book Company & Macmillan, 2009: 7-187.

Unsworth L. Multimodal Semiotics: Functional Analysis in Contexts of Education. London & New York: Continuum, 2008: Ⅶ-Ⅸ.

陈瑜敏、黄国文:《话语多声互动的多模态构建方式解析——以语言话语为例》,载《外语电化教学》2009年第6期,第35—38页。

成文、田海龙:《多模式话语的社会实践性》,载《南京社会科学》2006年 第8期,第135—141页。

何三宁:《国内翻译质量评估研究现状分析及发展趋势》,载《阅江学刊》2011 年第2期,第119—126页。

胡壮麟:《社会符号学研究中的多模态化》,载《语言教学与研究》2007年第1期,第1—10页.

胡壮麟:《多模态小品的问世和发展》,载《外语电化教学》2010年第4期, 第3-9页。

洪岗、张振:《多模态视频语篇〈我和你(You and Me)〉的构成意义》,载《外语电化教学》2010年第6期,第20—24页。

李战子:《多模式话语的社会符号分析》,载《外语研究》2003年第5期,第1-8页。

李毅、石磊:《教学中的多模态隐喻——应用隐喻研究的新方向》,载《外语电化教学》2010第3期,第47—49页。刘芹、潘鸣威:《多模态环境下中国大学生英语口语非言语交际能力研究初探》,载 《外语电化教学》2010年第2期,第38—43页。

刘晓琳:《评价系统视域中的翻译研究——以〈红楼梦〉两个译本对比为例》,载《外语学刊》2010年第3期,第161—163页。

朴哲浩:《论影视作品的翻译单位》,载《外语研究》2008年第4期,第66—70页。

宋以丰、李淼:《基于多媒体的多元翻译学习模型研究》,载《外语界》2009年第2期,第10—15页。

孙建成、李昕亚:《传播学视角下的网页英汉翻译——兼评故宫博物院网页》,载《中国科技翻译》2009年第3期,第28—31页。

王红阳:《多模态广告语篇的互动意义研究》,载《四川外语学院学报》2007年第6期,第31—34页。

汪燕华:《多模态语篇分析的社会符号学理据》,载《外语学刊》2010年第6期,第145—147页。

汪燕华:《多模态话语中语类和图类的配置》,载《外语与外语教学》2011年第3期,第25—28页。

徐林:《网络新闻的汉英翻译与编译的几点思考》,载《中国翻译》2011年第4期,第 69—74页。

叶起昌:《超文本多语式的社会符号学分析》,载《外语教学与研究》2006年第6期, 第437—432页。

张德禄:《多模态综合理论框架探索》,载《中国外语》2009年第1期,第24—30页。

张德禄、张淑杰:《多模态性外语教材编写原则》,载《外语界》2010年第5期,第26—33页。

赵速梅:《论影视作品字幕翻译的两个不同层面——影视作品文本翻译与字幕翻译的不安全重合关系》,载《外语学刊》2008年第5期,第103—106页。

杨信璋:《多模态语篇分析与系统功能语言学》,载《外语教学》2009年第4期,第11—14页。

张美芳:《翻译中的超文本成分》,载《中国翻译》2011年第2期,第50—55页。

郑宝璇:《电影字幕的语内和语际翻译》,载《中国翻译》2011年第4期,第75—78页。

朱永生:《多模态话语分析的理论基础与研究方法》,载《外语学刊》2007年第5期,第82—86页。

国家出版基金规划管理办公室:《发挥导向作用 打造精品力作——2010年度国家出版基金资助项目述评》,2011年2月7日。Http://www.anhuinews.com/zhuyeguanli/ system/2011/02/07/003733123.shtml,2011年8月17日访问。国家出版基金规划管理办公室:《2011年度国家出版基金资助项目述评》, 2011年7月6日。 Http: // www.bookdao. com/article/23609/,2011年8月17日访问。

《海外版权签约多 《于丹〈论语〉心得》走向世界》,载《人民日报》2010年7月31日。Http://news.xinhuanet.com/ book/2010-07/31/c_12393924_2.htm,2011年8月17日访问。

于丹:《于丹〈论语〉心得》,中华书局2006年版。

Title:

Approach of Multimodal Discourse Analysis to Translation Quality Assessment—A Case Study of Confucius from the Heart: Ancient Wisdom for Today's WorldOwing to their advantages, multimodal readings are becoming increasingly popular among readers. It is thus important to note how to translate multimodal discourses and assess their translation quality. Unlike monomodal readings, the integrity of the discourse in multimodal readings is achieved by the collaboration of verbal language and other semioses. Consequently, as far as assessing the quality of Confucius from the Heart: Ancient Wisdom for Today's World is concerned, the English translation of Yu Dan Lunyu Xinde, we are bound to do the multimodal discourse analysis by examining the three meta-funtions, namely ideational, interpersonal and textual functions of the involved verbal language and other semioses.translation quality assessment multimodal discourse analysis Yu Dan Lunyu Xinde social semiotics systemic functional linguistics傅悦,文学硕士,安徽大学外语学院讲师,主要研究领域为翻译理论与实践。作品【Works Cited】