信息化促进地方高校人才培养模式创新的路径研究*

2013-10-16丁继红刘华中

丁继红 刘华中 杨 琦

(1九江学院信息科学与技术学院 江西九江 332005;2华中师范大学信息与新闻传播学院 湖北武汉 430079)

以数字化制造为代表的第三次工业革命成为世界各国科技、教育界关注的焦点,抓住这次历史性的机遇,就可能在未来的竞争中抢占制高点,若失之交臂,则可能离建设世界一流强国的目标渐行渐远[1]。但是,我们拿什么抓住这次机遇?汤敏博士认为,要抓住第三次工业革命,首先要抓教育。第三次工业革命需要大批创新型人才,他们能够追踪尖端科学和最新发展,而当前的教育远远不能满足这种需求,客观上迫切要求各类学校进行教育教学改革[1]。第三次工业革命意味着一个前所未有的尊重创新的时代的到来,以3D打印机为特征的数字化制造将改变工业批量生产的格局,同时也必将深刻影响人才培养模式,利用信息化手段促进人才培养模式变革成为一个新的研究课题。

新建地方本科院校的使命是培养和输送具有创新意识和精湛技术的高素质应用型人才,服务地方经济和社会发展。因此,探索出适合社会经济发展,尤其是地方经济发展需要,同时结合新建地方本科院校自身特点的人才培养模式的路径迫在眉睫。

1 信息化促进地方高校人才培养模式创新的路径研究迫切性

1.1 教育信息化与人才培养模式创新的双重迫切性

2010年,胡锦涛总书记在全国教育工作会议上明确指出:“要以教育信息化带动教育现代化,把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略”[1]。同年7月,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 (简称《教育规划纲要》)提出:“信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视”[1],并且在教育体制改革总体部署中,第一次提出了人才培养模式创新的任务。这是我国教育改革进入新阶段的客观要求,也是我国教育应对国际国内经济社会经历深刻变革所面临的战略性课题。目前的国际竞争力,从根本上取决于人才和教育的国际竞争力;而人才和教育的国际竞争力,在很大程度上决定于人才培养模式对时代的适应能力。我国正在经历经济与社会转型,从人口大国转变为人力资源强国,改革现行教育模式的弊端、构建与本国国情相适应的人才培养模式刻不容缓。

1.2 人才培养模式变革对新建地方本科院校生存和发展的迫

新建地方本科院校的主要使命是为地方培养和输送具有创新意识和精湛技术的高素质应用型人才。但从实际情况来看,各院校在学科建设、课程体系和科研能力等方面还比较薄弱。专科办学阶段的人才培养方案课程设置单一,重知识传授,轻能力和素质培养,对学生创新能力和综合素质的培养探索不够。随着社会对专业人才综合素质要求的提升,学科专业人才的培养模式明显不能适应社会对人才的需求,因此,探索出满足社会经济发展需要,同时结合新建地方本科院校自身特点的人才培养模式的路径迫在眉睫。

2 信息化促进地方高校人才培养模式创新的路径研究的必要性

学校教育改革是一个永恒的话题,教育决策者和教育工作者必须以人才培养模式创新为支点发起学校教育改革,以期满足社会对人才的逐步提升的需求。学校教育改革的核心是依靠转变人才培养观念,坚持“育人为本、应用驱动、统筹规划、深度融合”的方针,深化改革,创新教育教学方法,探索多种培养方式[3]。

2.1 经济转型对人才素质要求的深刻变化,将颠覆传统人才培养模式

工业社会向知识社会的转型对人才素质和劳动力职业技能提出了更高的要求。知识型社会需要的人才是具备专家思维,拥有跨领域视野,持有独立思考和批判思维,具有协同创新能力并能追踪科学发展前沿的人才。传统人才培养模式越来越不能适应社会的新需求,面临严峻的挑战。传统的“标准人才培养模式”,是工业化的产物,学校更像一个单纯的职业训练场所,为工业时代训练出大量的工作者。知识型社会不仅要求工作者拥有有序而高效的工作习惯,更要求工作者具备锐意进取、大胆预测的精神,以及跨文化、跨领域的团队协作能力。为达到培养创新人才的目标,世界各国的学校都在探索新的人才培养模式,改变教育观念,革新教育目标、评价体系、教学内容、教学方法,这些举措为培养具有创新能力的公民提供了很好的契机。

2.2 我国教育改革越来越聚焦于教育信息化变革和创新

回溯我国教育改革是历史和最新的教育信息化的现实任务,不难发现,教育改革越来越聚焦于以信息化带动人才培养模式变革和创新。

(1)国家教育规划纲要中的教育信息化工程。《规划纲要》提出了需要组织实施的10个重大项目,其中之一就是“国家教育信息化工程”。教育信息化工程对中小学学生拥有的计算机台数,数字化教育资源库和公共服务平台,教育基础信息库和教育质量监测分析系统等都提出了更高的要求。国家教育信息化工程的实质是要为培养创新人才和数字化公民提供硬件设备和软件系统的支撑。

(2)教育信息化十年发展规划。 《教育信息化十年发展规划》中指出,高等教育信息化的任务重在推进信息技术与高等教育深度融合,加快提升教育信息化水平,为实现教育现代化、建设学习型社会和人力资源强国[3],创新人才培养、科研组织和社会服务模式,促进教育质量全面提升[4];可见,提升人才培养质量,大力培养创新型人才是高校信息化的战略目标。

(3)国家召开教育信息化大会。2012年9月,国务院召开全国教育信息化工作电视电话会议,中共中央政治局委员、国务委员刘延东强调指出,教育信息化是教育理念和教学模式的深刻变革,是促进教育公平、提高教育质量的有效手段,是实现终身教育、构建学习型社会的必由之路[5]。要深入贯彻落实教育规划纲要,深刻把握新形势新要求,将教育信息化作为国家信息化的战略重点优先部署,切实加快教育信息化进程[5]。教育信息化的最终目的是实现终身教育、构建学习型社会,换句话说,教育信息化要求学校能培养出具备终生学习理念的创新型人才。

(4)教育部成立推进教育信息化领导小组和办公室。2011年8月,教育部成立推进教育信息化领导小组和办公室,这是教育信息化管理体制上的重大变革。该机构的成立体现了教育部对教育信息化的高度重视,它在全国教育信息化工作的整体部署,教育信息化体制机制的建立以及重大项目的示范引导、教育信息化的逐层推进等方面起到了重大作用。抓住教育信息化的契机创新人才培养模式是高校的重大历史责任。

信息社会的发展不仅教育进行改革提出了硬性要求,同时也为教育改革创造了条件、提供了环境。教育信息化最基本的要求就是要提供信息化的基础设施和优质教育信息资源。教育信息化的进一步推进,是人才培养模式创新的重要的支撑和推手。

3 信息化促进地方高校人才培养模式创新的路径研究

3.1 从理论上探索和构建人才培养模式创新框架

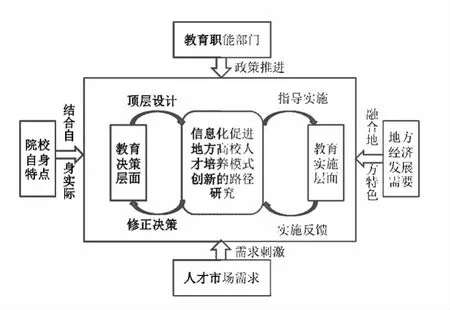

新建地方本科院校逐渐从规模发展转向内涵发展,提升高等教育质量具有重要意义。内涵发展关注的是学校长远、合理、科学的发展。走内涵发展之路,已成为当今高等教育发展的主题和高校综合实力提升的焦点。新建地方本科院校要走内涵发展之路,就必须以创新型人才培养为核心,以教育质量提升为目标,增强学校的社会服务能力。衡量高等教育质量的第一标准就是人才培养的水平。从这个角度来看,必须着眼于信息技术与教育的深度融合,加强信息化背景下新建地方本科院校人才培养模式创新路径的顶层设计。人才培养模式创新路径的宏观战略思考要付诸实施,首先要从顶层设计人才培养模式创新路径,制定具有前瞻性、可持续性、可操作性的发展规划和实施方案,将各方思路和资源协调共享,形成良好的人才培养模式创新环境和创新机制,为实施人才培养模式创新路径打下良好的工作基础。整体框架如图1所示,在人才培养模式创新的路径研究和实施过程中,应结合院校自身实际和地方经济发展特色,还需教育职能部门从政策层面可以推进型人才培养模式创新。地方院校的教育决策层面进行顶层设计“信息化促进地方高校人才培养模式创新的路径研究”,该研究又能指导教育实施层面全面实施,在实施过程中需要调整和选择路径,并且将实施结果及时反馈给研究层面,研究层面在综合考虑之后反馈给决策层,并且要求修正决策。

图1 地方高校人才培养模式创新框架

3.2 从实践层面实施人才培养模式创新路径

“信息化促进地方高校人才培养模式创新的路径研究”不仅要从理论的角度来探索地方性高校人才培养模式可能的手段和方法,更要结合高校自身的实际情况和实施条件选择合适的路径,在实践过程中动态调整实施路径。

(1)教学理念和教学模式改革。坚持“以提高教学质量为核心,创建以培养‘4C’能力人才即:Communication-交流沟通能力、Collaboration-合作能力、Critical-批判式思维能力、Creativity-创新能力的特色教学模式,确保人才培养质量;“立足本地,面向全国,走向世界”的人才培养方向,“一专多向,强化实践,突出应用”,培养具有创造性精神的高级专业技术人才;以学生为本,组织学生、产业界人员与教师三位一体的“教、学、做”一体化,在学生在开展自主创新实践活动。

(2)校企合作、校际联合的协同创新团队建设。围绕“4C”人才培养目标,加强学校各学科的交叉融合,争取社会和企业的优秀骨干的加入,建立改革意识强、结构合理、教学质量高、研发能力强的协同创新研究团队。确立先进的教学理念和思路,明晰的教学改革目标,切实可行的实施方案,特别是实施师生人才培养一体化模式。

(3)课程与教学资源建设。瞄准专业发展前沿,面向社会发展需求,借鉴国内外课程改革成果,充分利用现代信息技术和教学理念,更新完善教学内容,优化课程设置,形成具有鲜明特色的专业核心课程群。加强协同开发,促进开放共享,形成与人才培养目标、人才培养方案和创新人才培养模式相适应的优质教学资源。

(4)强化实践教学环节。结合专业特点和人才培养要求,构建科学的实践项目层次,探索“拓展式实践教学体系”。加大实验室、实训基地建设投入,创建自主创新的实践学习环境,加入工程性训练元素,加强与地方企业、文化基地、地方中小学等建立共建合作关系,寻求新的技术支持与服务点,扩展实习、实训基地,实施CDIO教学模式。从校内模拟到校外实战,步步为营,分层次强化建设与管理。

4 结论

不断提高办学质量,是高等教育的生命线,要办好一所大学,核心任务是确保教育质量,关键在于人才培养模式。我国高等教育发展日趋大众化、多样化,高等教育体制改革和结构调整的进一步深入,高校间的竞争日益激烈,要在竞争日趋激烈的高等教育市场中获得长足发展,赢得有利的竞争地位和发展空间,就必须创新人才培养模式,实施学校特色发展战略。信息化促进地方高校人才培养模式创新的路径研究是新建地方本科院校生存和发展的必然选择,促使其由规模发展转向内涵发展,提升高等教育质量提供解决方案,从而凸显地方办学特色和提升地方院校竞争力。

[1]顾雪林,周飞,汪瑞林.教育如何拥抱第三次工业革命 [N].中国教育报,2013-01-08.

[2]推进教学信息化发展提高基础教育信息化水平——教育部副部长刘利民在“首届全国推进学校教学信息化校长高峰论坛”开幕式上的讲话 (摘要)[J].中国教育技术装备,2012,26(29):6.

[3]张贵勇.以应用为驱动促进信息技术与教育教学深度融合[N].中国教育报,2012-09-21.

[4]教育部科技司负责人就《教育信息化十年发展规划 (2011-2020年)》答记者问 [EB/OL].中国南昌新闻网,http://www.ncnews.com.cn/jyrc/jygz/t20120424_860197.htm,2012-04-24.

[5]全国教育信息化工作电视电话会议在京召开,国务委员刘延东强调,推动教育信息化科学发展 [J].中国教育网络,2012,9(10):10.