智能卫星图像监测系统在防汛预警上的应用研究

2013-10-15李钢,孙鹏

李 钢,孙 鹏

(水利部水利信息中心,北京 100053)

1 概述

防汛预警系统是防汛抗旱指挥体系中的核心内容,及时准确的汛情测报对防汛抗旱指挥调度争取到宝贵的时间、保证人民群众的生命和财产安全、确保流域范围内工矿企业正常生产有着重大意义。长久以来,由于地理及经济条件的限制,我国在非接触式防汛预警测报手段上一直存在着技术空白,很多地区仅仅依靠传统的水位、雨量监测进行汛情的测报,缺乏对暴雨、山洪、山体滑坡、泥石流等突发性自然灾害的监测手段。

传统的水情监测手段是建立在河道水位、流量监测和河流上游降雨量数据采集的基础上,其中河流上游的水情预报基本依靠气象卫星的云图预报和降雨量数据采集,由于雨量站点的分布密度限制、雨量设备采集精度的制约以及降雨的随机性,目前河流上游山区的汛情测报尤其是偏远地区的非重点降雨区,只能进行汛情的定性预报,远远不能满足防汛指挥决策的要求。如,新疆金沟河流域在2010年春季遭遇了100年一遇的洪水袭击,由于新疆地区属于典型的温带大陆性干旱气候,年均天然降水量小于155 mm,流域上游山区的雨量监测点数量有限,上游山区突发强降雨并形成山洪,洪水绕过现有常备水利渠道直接从山谷汇集并冲击到金沟河上游渠首,此次洪水袭击具有突发性和不可预知性,给金沟河流域的防汛指挥调度工作制造了巨大困难,造成了较大的物资损失,对流域内的工矿企业生产及人民群众的生命安全造成了巨大威胁。

防汛抗旱指挥调度决策中最重要的依据就是基于水情测报系统推算出的洪水发生的时间及洪峰流量,结合各流域的防洪规划和防洪应急预案作出相应的措施。为了提高流域的防汛综合指挥调度能力,在上游山洪汇集地区建立智能型水情图像监测站点,在洪水来袭的第一时间得到可靠的水情数据,确保及时安排流域内群众的安全转移及工矿企业的安全保护,充分发挥现有水利设施的防洪功效。卫星图像监测及报警系统可以将远程的水情图像数据发送到防汛指挥中心,并对图像数据进行分析判别,以最短的时间预测出洪水灾害的发生时间及规模。

2 传统水情测报体系的不足及卫星图像监控系统的应用范围

2.1 传统水情测报体系的不足

长久以来,我国水情测报一直存在测报手段单一、通信覆盖范围有限、测点分布不均匀等问题,严重限制了我国防汛指挥体系的建立和完善。

(1)水情测报手段单一:我国水情测报方式目前主要为接触式水情测报方式,其中以水位监测、流量监测为主,主要测量现有河道、渠道内的水情数据。但是,对于强降雨形成的突发山洪和没有水位-流量关系曲线的河道缺乏测报能力,尤其在应对突发山洪和泥石流等自然灾害上无能为力。

(2)偏远地区通信困难:偏远山区一向是大型河流的发源地,对流域的防汛工作有着重要意义。由于地理和经济环境的制约,偏远地区的公网通信覆盖有限,带宽窄信号差,难以满足水利防汛通信传输的要求,造成了偏远地区水情监测站的通信困难。水情测报发报难、发报慢、延迟严重是多年来的严重问题。

(3)测报站点分布不均匀:由于测报方式的限制,我国水位、流量测报站主要分布在水库、渠道、水利枢纽等水利工程附近,河流上游的水情测报主要依赖气象预报和雨量测量,随着国家对防汛抗旱工作的日益重视,防汛指挥调度需要更多的反应时间,而提高预测速度最好的措施就是从河流上游降雨开始就进行全程有效的监测,对整个流域的洪水灾害进行全程监控,为防汛指挥调度决策提供精确的基础数据。

2.2 卫星图像监控系统的应用范围

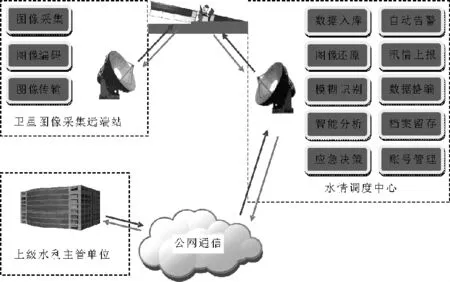

卫星图像监测系统适用于在不易采用接触式水情测量方法的偏远地区。采用卫星图像监控系统监测水情汛情的技术方式为:当洪水发生时,远端图像采集站将实时图像传输到水情调度中心,系统通过内部数据库对采集到的图像数据进行分析对比,进而推算出洪峰的到达时间和规模;在没有汛情发生时,远端测站定时采集回传图像,节约带宽和功耗。

卫星通信方式具有通信费用不受地理距离增加而增加的独特优点,特别适合组建覆盖偏远地区的水利通信网。图像监测具有显示直观、实时监测等特点,是监测领域里的重要手段,通过模糊识别等数据处理技术,系统可以实现自动图像采集、图像传输、数据分析、图像显示、水情预警等功能,为防汛调度指挥工作提供有力保障。

3 卫星图像监测系统的设计与建设

3.1 系统功能

一整套覆盖流域上游重点防洪区域的防洪预警及图像监测系统必须具备以下的功能。

(1)智能化洪水预报功能:防汛调度指挥中心可以接收远程图像监测点发送的水情图像数据,经过数据演算处理及模糊识别,预测出洪水灾害的发生时间及规模。

(2)水情图像采集及分析:系统定时监测重点区域的水情图像,并将图像传回管理处调度中心。系统软件对图像数据进行图像还原、数据归一化处理、数据对比、报警预测等处理,如果发现紧急水情时系统切换到实时图像监测模式并发出报警。

(3)实时视频监控:发生洪水等紧急事件时可以切换到实时图像采集模式,确保水情图像数据的精确采集。

(4)数据、话音通信支持:确保在洪水等紧急事件爆发时提供可靠的通信链路,为防汛指挥调度指令的顺利传达提供保障。

(5)低功耗,可由太阳能支持全系统的供电:为保证系统在野外地区可靠的运行并且防止水毁事件导致的电力中断,全系统采用低功耗设计、支持太阳能供电,以提高系统的综合保障能力。

(6)高可靠性设计并具备防盗报警功能:野外地区地理环境恶劣,日夜温差最高可达50℃,尤其西北地区风沙危害较大,因此系统采用高可靠性设计。为了防止设备被盗,远端监测站安装有传感器,遇到贼盗等恶性事件卫星小站可以主动发出报警信号通知调度中心。

(7)统一的管理操作平台,自动化的监测报警功能:系统运行完全自动化,野外图像监测站完全自动运行,无需人工现场操作。

系统流程,如图1所示。

图1 系统流程

3.2 系统组网

视频监控图像采集系统由防汛指挥调度中心、野外图像监测站组成,其中图像监测站的数量可以根据系统规模进行扩充。上游图像监测站由Ku波段卫星天线、BUC、LNB、IDU、图像采集设备、编码器、太阳能供电系统、话音通信设备组成。调度中心卫星站由Ku波段卫星天线、BUC、LNB、IDU、编解码器、话音通信设备组成。

考虑到系统未来的业务扩展需求,系统组网设计充分满足了系统扩容、采集方式多样化的需求,监测系统具备可以与水利应急卫星通信车、水利单兵通信小站的互通能力。

3.3 系统设计要点及技术攻关

卫星图像监测系统的设计要点包括以下几个方面:对图像进行模糊识别,从而判断出区域内是否有汛情发生;采用低功耗设计,从而满足太阳能供电的要求;节约空间带宽,在非汛情出现的情况下采用间隔自报式传输;自动模式切换,在汛情出现的情况下远端站切换为双向高速数据传输,从而满足实时图像监测、语音通信等要求;系统预置应急预案,在汛情发生时自动启动应急预案并自动报警。

3.4 系统空间链路计算

卫星图像监测系统中最重要的是空间带宽的规划和链路计算。卫星带宽资源是宝贵的,而洪水的持续时间是非常有限的,为了合理利用带宽资源、节约系统投资,卫星图像采集系统划分为2种工作模式:图像监测模式和实时监测模式。其中,图像监测模式为日常的工作模式,远端图像监测站每15 min采集1次图像,并将图像传回防汛指挥调度中心,调度中心将接收到的图像数据进行处理识别,如果发现强降雨、山洪等自然灾害发生,系统发出报警并自动切换为实时监测模式。系统支持远程自动模式切换,减少系统反应时间,降低人工劳动强度。

卫星图像监测系统采用DVB-S2体制工作,系统两种工作模式均采用DVB-RCS入境载波方式工作,其中图像监测模式的带宽需求量低、系统功耗较低,可以长时间野外部署使用。实时监测模式功能强大,支持数据、语音、图像的双向传输,但占用带宽较大、功耗较大,主要在防汛期间使用。

(1)图像监测模式:图像数据采集为每15 min采集1次,每次的平均流量为165 Mbit;数据延时不超过20 min;效率系数取1.51;所需带宽为0.207 M。

(2)实时监测模式:非对称传输,即甲方传输图像、语音、数据时乙方只能传输语音和数据;图像采用H.264编解码;语音为1路话音,采用G.729编码;优先级别最高,占用所有的时隙;IP包效率系数1.5;数据传输速率为128K;语音带宽为32 K (双向);图像带宽为1.3 M;数据带宽为128 K(双向);共计带宽为1.46M。

4 结语

卫星图像监测系统是完善我国水情测报体系的新型测报方式,尤其适合难以兴建接触式水情监测站的偏远地区,对于山洪、泥石流、天然河道的监测能力较强,反应时间短,可以为防汛指挥决策争取宝贵的时间。随着水利卫星通信网的快速发展,支持DVB-S2技术的新型卫星系统不断投入使用,其中优质的转发器资源、支持ACM自动抗雨衰技术、优质QoS链路规划等新技术的采用,尤其适合水利系统的大规模推广应用。