MATLAB电力系统工具箱介绍与应用

2013-10-14廖恩荣

廖恩荣

(南京高精传动设备制造集团有限公司,江苏南京 210012)

0 概述

电力系统工具箱是MATLAB众多工具箱中的一个,最早出现于MATLAB5.3中。由于其操作简单、功能强大,一问世便受到电力系统科研工作者的青睐。该工具箱使用simulink环境,以MATLAB为计算引擎,几乎囊括了电力系统绝大部分典型设备的模型,加之具备可与其他工具集(如simulink、control system toolbox等)配合使用的特点,使得原本复杂、费时的电力系统建模、仿真工作变得前所未有的简单、快捷。

本文以介绍该工具箱的使用方法为目的,首先介绍其基本使用方法,继而总结了若干条使用细节问题以及注意事项,然后进一步地解释工具箱后台运行过程的大致框架,以供加深理解之用。本文在最后以一个实际系统为例展示了该工具箱的使用方法,供读者比照。

1 基本使用方法

使用电力系统工具箱进行分析、计算的第一步是建立模型。首先,需要打开模型窗口。我们既可以在命令窗口的File菜单中选新建模型(New/model)又可以在打开的simulink library browser中点击工具栏的新建(New)钮。该窗口中的模型将形成后缀为.mdl的文件。

在实际系统中,网络由元件及联络线组成。相应的,在模型窗口中,网络模型由现成的元件模块相互连接而成。这些元件模块是由程序开发者依据电力系统实际元件的数学模型构造、封装而成,外观一目了然,参数可由使用者自行调整。它们集中在电力系统工具集(power system blockset library)中,打开它有两种方法:在命令窗口的工具栏中点击simulink library browser,出现该窗口后右键点击power system blocket或在命令窗口中直接键入powerlib命令。powerlib窗口以图标形式表示各子工具集,点击各图标将进入到相应的子工具集中,此时列出的小图标即是元件模型(附加工具集除外)。

Simulink环境下建立模型的过程是组合连接的过程。根据实际问题从工具集中选择适当的元件模块,按住鼠标左键拖拽到模型窗口中,打开各元件的参数窗口设置好参数,最后将各元件模块正确连接就可完成简单的建模工作。

模型建立好后便可进入仿真步骤。此时,先要依据实际需要设置仿真时间、所用算法、数据输入输出方式等等。待一切检查无误后,点击simulation/start键便开始仿真计算,仿真进程可在屏幕下方的状态栏中观察。仿真结果既可以在scope中直接以图形方式显示,也可以用数组形式或结构数形式输出到工作空间(workspace)中,同理,数据也可以从工作区间以数组、结构数的形式载入。

另外,构造仿真系统模型、设置模型参数还可以用专用命令编写程序的方法来实现。应用起来虽不如上面介绍的方法那样简单、直观,却有其优势:可以灵活的控制程序的流程,并且参数可以动态的修改等,具体方法可查阅资料[1]。

2 工具集元件介绍

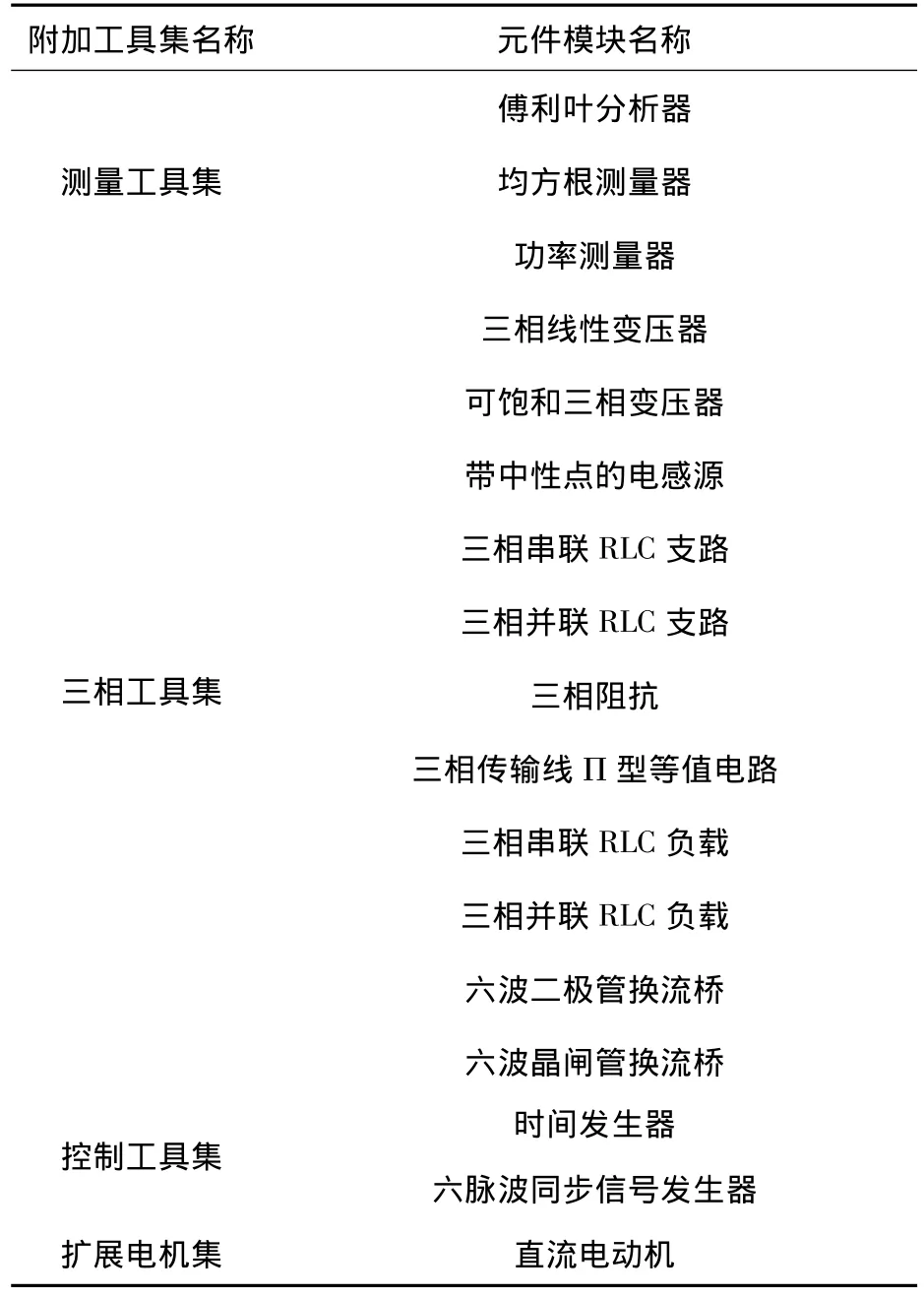

电力系统子工具集分别是:电源集(electrical sources)、元件集(elements)、电力电子工具集(power electronics)、电机集(machines)、节点集(connectors)、测量工具集(measurements)、附加工具集(powerlib extras),另外还有powergui图标和演示程序目录(demo)。表1,表2分别列出了电力系统工具集所有元件模块的详细内容。

表2 电力系统附加工具箱

3 细节问题

电力系统工具箱的使用原理虽然很简单,但要真正用好它、用活它则还需要注意一些细节问题并进一步掌握一些优化方法。以下是在使用中总结的一些经验,供大家参考:

1)当断路器串联入电路时,如果有断开的状态,应在其上并联一个大电阻,否则将在仿真时出错。

2)电力系统工具箱中有两种RLC阻抗模型:支路模型和负荷模型。之所以有这样的区分是为了符合电力系统的习惯,即在描述负荷时通常以其吸收的有功功率、无功功率为量化基础。而支路模型则是典型的RLC阻抗模型,以电阻值、电感值、电容值为参数。事实上,如果已知负荷模型的电阻值、电感和电容值,依然可以用支路模型来表示。

3)电力系统中的数据习惯使用标幺值。在电力系统工具箱中,所有数据均是以有名值形式输入和计算的。要想使输出的数据为标幺值,可以在输出端之前加入一个增益模块(gain),并将其增益值设为从有名值向标幺值换算的系数,从而使输出结果在数值上与标幺值相同。

4)电力系统工具箱的使用者可以将powerGUI加入模型中,它是电力系统工具箱的用户图形界面,是函数power2sys的可视化工具。其中machine load flow项只有在模型中包含电机模型(machines)时方可以使用。

5)暂时不用的输出端不能悬空,而应选用simulink中的terminator元件与之相连。

6)仿真结果的输出方式是一个很关键的问题,将直接影响结果分析的进行。最直观的方法是从scope中观察,但这样并不精确,且不利于进一步的分析计算。另一种方法是将结果输出到工作空间中,从而可以利用MATLAB强大的分析计算功能实现仿真结果分析。在菜单命令simulation的parameters中有工作空间I/O卡(workspace I/O),正确设置save to workspace各项,便可以将指定端口的结果输出到状态空间中,并且可以选择矩阵、包含时间数据的结构、一般结构三种输出格式。需要注意的是,这样的输出方法的前提是模型中包含有output模块。对于各scope纪录的数据,可以在其观察窗口中properties的data history卡中指定保存到工作空间(save data to workspace)。另外,在simulink集中有一个模块可以实现将输出结果保存到工作空间中,即to workspace模块,该模块可以将其输入端的数据输出到工作空间中去。特别的是,无论用户是否要求,simulink会自动将时间数组保存到工作空间中去,变量名为tout。

7)模块间的连接在simulink环境中十分方便,只需要从一个模块的输出端按左键拖动鼠标倒下一个模块的输入端即可。在某些情况下,我们可以利用连线来反映信息。对于向量,选择菜单命令中的format/wide vector line。即可将传输向量的连线变成粗线。对于不同的数据类型,选择菜单命令format/port data types即可自动在连线上标出前一个模块输出的数据类型。

8)封装子系统是模型优化的重要方法之一。可从simulink集中拷贝subsystem模块到模型中,打开它,在subsystem窗口里建立子系统;也可以在已经建好的模型中,选取需要组合的模块用菜单命令edit/creat subsystem来封装。值得一提的是,Simulink有强大的子系统编辑功能,可以由用户自己来定做子系统的对话框,以实现说明系统功能、输入参数的功能,这在菜单命令edit/edit subsystem下可以实现。

9)为了使建好的模型更容易被别人理解,需要在模型中加入尽可能详细的说明。除了在模型窗口中以文本形式输入模型名称之外,还可以利用subsystem模块来构造一个信息窗口。依照simulink的习惯,以“?”作为其图标,以more info作为其模型名称,在窗口中输入该模型的详细描述。

10)MATLAB的m文件灵活而功能强大。按照固定格式编写的m文件也可以实现成模块,参与到仿真计算中去,这样一来,用户便有了更大的自由度从事创造性的工作。将simulink集的s-function模块拷贝到模型窗口中,在其对话框中填入m文件的文件名即可。

以上介绍的这些要点仅仅是电力系统仿真计算中常见问题的一小部分,simulink的强大功能是非一言两语道得清、说得明的,需要使用者在实践中不断摸索、体会。MATLAB自带的说明也非常详细,提别是FPD格式的说明书包罗万象,值得仔细研读。

4 电力系统工具箱运行过程

电力系统工具箱的运行框架可由图1所示流程来说明。

图1 电力系统工具箱工作流程

5 电力系统工具箱使用实例

图2是已经建立好的高压直流输电系统的简化模型。无穷大系统由一个串联RL的电源来表示的。该模型只有一侧整流装置,交流电流整流为直流后经过Π型传输线再由一个控制电压源模拟逆变侧及其后的无穷大系统,而整流侧模型完整,包括极控制的所有详细结构。从该模型我们可以看到:用电力系统工具箱进行仿真计算的模型是根据实际情况从电力系统工具箱以及simulink、控制工具箱等工具集中选用的适当元件模型组合连接而成的。包括六脉波脉冲发生器在内的极控制部分封装成一个明为"极控制"的子系统,从而使构图一目了然。

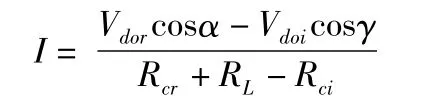

在高压直流输电中,直流电流值为:

整流侧终端功率是:P=VdrId

图2 高压直流输电系统模型

该模型仿真计算结果被输出到工作空间中,由plot命令作图(图3)。可以看到,用电力系统工具箱建立的高压直流输电系统模型真实的模拟了实际系统的工作情况,如交流侧的电流含有大量的谐波分量,而直流侧电流则有波动。基于仿真计算的这一特点,对于暂态过程的模拟分析更是突现优点。

图3 仿真结果(交、直流侧电流)

6 结语

MATLAB power systemblockset是电力系统仿真计算的有力辅助工具,使用简单、计算准确,界面友好而且可扩展性强。本文从该工具箱的基本使用方法入手,着重就一些细节问题及注意事项进行了阐述,然后进一步地解释工具箱后台运行过程的大致框架。本文在最后以一个实际系统为例展示了该工具箱的使用方法,使读者能够有更清晰的印象。自从有了该工具箱使得原本复杂、费时的电力系统建模、仿真工作变得前所未有的简单、快捷。

[1]程卫国 ,冯峰,等.MATLAB 5.3应用指南[M].北京:人民邮电出版社,1999.

[2]李兴源.高压直流输电系统的运行和控制[M].北京:科学出版社,1998.

[3]Stott B,Alsac O.Fast decoupled load flow.IEEE Trans on Power Apparatus and Systems,1974,93(3):859-869.

[4]Monticelli A et al.Fast decoupled load flow:hypothesis,derivations and testing.IEEE Trans on Power Systems,1990,5(4):1425-1431.