住房制度变迁驱动下的中国城市住区空间演化*

2013-10-11张京祥

张京祥 胡 毅 赵 晨

0 引言

中国改革开放30多年以来经历了巨大、深刻的制度变迁,城市发展的各个方面都被纳入了改革开放的制度变化环境当中。在中国面临全球化、市场化与分权化过程的总体影响下,这种制度变迁从根本程度上改变着城市发展的动力基础、作用机制,并强烈地影响着城市空间演化的进程[1],制度力成为塑造城市空间结构的重要力量。其中最为明显的是,城市空间的经济属性日益凸现。1988年起城市土地有偿使用制度开始实施,使得土地的交换价值得以显现,土地成为了市场经济条件下城市政府可资经营的、最大活化国有资产,以及获取城市建设资金回报的重要渠道[2]。土地级差地租引起了城市空间功能置换,大量的资本由制造业流向房地产业,许多老旧工业用地转换为房地产与各类商业用地,旧有的单位制社区被新的商品房社区所取代等。这一系列巨大的城市空间演变,隐射了制度环境变化对中国城市空间的深刻影响。

制度的基本层面包含了正式的具有权威性和强制性的政治、经济制度和非正式的制度,即文化层面社会习惯认同[3]。在城市住区空间的演化过程中,也可以观察到这3个层面的影响。

(1)政策变迁与住区空间。城市空间资源是政府通过行政权力制定政策可以直接干预、有效组织的重要元素,行政力量依然是城市政府配置空间资源的最重要方式之一。住区空间演变也是一个以制度变迁为背景,资源重新配置的过程,其中住区空间资源的分配是问题的关键。从计划经济时期单位制住区建设到近年来广泛出现的以政策安排为主的安置区及保障性住房建设,对城市住区空间结构的变化产生了巨大的影响。

(2)经济制度变迁与住区空间。我国从计划经济向市场经济的转型过程中,通过资本、生产要素和分配体系的相应转型,正在深刻而有力地重塑着中国城市空间形态的新空间类型。与此同时,随着国内市场化的不断深入,受到土地有偿使用制度和住房商品化制度的影响,城市空间结构的演化呈现出越来越强的经济利益驱动性。如在市场力的推动下,城市旧的住区更新以及城中村等的改造建设多数是市场经济选择的结果。

(3)社会结构变迁与住区空间。城市空间结构是在政治、经济、社会因素三者互相制约的综合作用下形成、演化的。面对中国快速城市化的背景下,城市移民与非正规经济的大量出现,由于制度因素造成的社会资源分配不公和对外来人口的制度排斥成为形成住区空间分异、影响住区空间重构的重要方面。如何公平正义地分配空间资源,实现经济发展、社会秩序与空间匹配之间的有效平衡,都是当前中国住区空间研究中无法回避的现实问题。

然而任何由制度变迁引起的空间变化,都包含着一系列难以割裂的历史背景和传统因素。本文将通过厘清城市住房制度变迁的线索,来认识和理解中国城市发展及住区空间结构演变所具有的特定历史内涵和现状情况。

1 改革开放以来中国住房制度变迁下的城市住区空间演进

1.1 福利制度下的均质单位空间延续(1978—1998)

1978年以来,中国城市住区空间的发展有一个独特的背景,那就是经济社会制度的深刻转型。转型的实质是从计划经济体制向市场经济体制的全面转变。与此相适应,土地、金融、产权等与住区相关的制度也出现了重大变革,为城市住区空间的发展变化创造了基础性制度条件。

1.1.1 住房分配从“国家福利制”到“单位福利制”

受到计划经济时期的影响,我国的城乡土地分别是归国家和集体所有,人们生活消费资料的获得主要是根据不同级别来进行分配。土地、住房既不可能作为资产为个人或家庭所拥有,也无法进行自由交易。在改革开放之前,全国城镇地区住房投资90%以上由各级政府解决[4],实行住房分配的“国家福利制”。1980年4月,邓小平就建筑业和住宅问题发表讲话,“允许城镇居民自建住房,还鼓励公私合营或民建公助”①1980年《邓小平关于建筑业和住宅问题的谈话》。。此后,城镇地区住房投资体制发生重大变化,由国家是主要投资者变为国家、单位和个人共同投资。进入1990年代后,绝大多数的住房投资来自企、事业单位的自有资金,单位住房比例急剧上升,大部分住房的分配权、处置权也都属于了单位,住房由“国家福利制”逐渐转变成为“单位福利制”。根据全国第一次住房普查结果表明,全国国家直管住宅仅占全部住宅的24.1%,单位自管的占58.1%[5],单位已经逐渐成为住房所有者的主体。

1.1.2 从消费领域向生产领域转变

在计划经济时期,“重生产、轻消费,先生产、后生活”传统思想的指导下,住宅投资被列为一种纯粹耗费资源的非生产性建设投资。进行住宅建设的投资都来自中央政府和地方政府的财政拨款,实施“统一管理,统一分配,以租养房”的公有住房实物分配制度。由于住房的建设和维护的成本几乎全部由国家和各单位负担,导致了国家和各单位负担过重,因此,一旦国家要压缩投资规模,削减住宅投资便首当其冲(表1)。

改革开放后,我国的经济建设得到全面发展,住房建设也不例外,由于福利分房制度导致的住房供给不足矛盾的突出,城市居民要求解决住房严重短缺的呼声日益高涨。邓小平在关于建筑业和住宅问题中提出,建筑和住宅业不只是由国家投资的消费领域,也可以当作为国家增加收入、增加积累的一个重要产业部门,从而扭转了长期将住宅建设作为投资领域而非生产领域的看法。自此,一方面,国家和单位共同增加住房投资,加快住房建设步伐;另一方面开始探索对住房福利制度改革的途径。

1.1.3 不断增长的住宅投资依然难以满足膨胀的城市人口需求

计划经济时期,住房供应本身带有非常浓厚的福利和保障色彩,因此居民对住房的需求不受自身经济支付能力的影响。随着城市人口数量的急剧增长②城市人口增长一方面是由于我国解放后家庭人口膨胀,另一方面自1969年开始的“上山下乡”知青在1978年前后回城,共同造成了城市人均住房面积不足。,使得人们的居住水平不但没有大幅度的提高,全国的绝大多数城市还呈现出下降的趋势(表2)。政府对住宅投资多少以及生产多少住宅,不是根据居民需求制定的,而是根据政府的财力制定的。住宅投资的长期不足,压抑了居民对住房的需求,造成了全国城镇人均居住面积从解放初期的4.50m2降到了1978年的3.6m2。

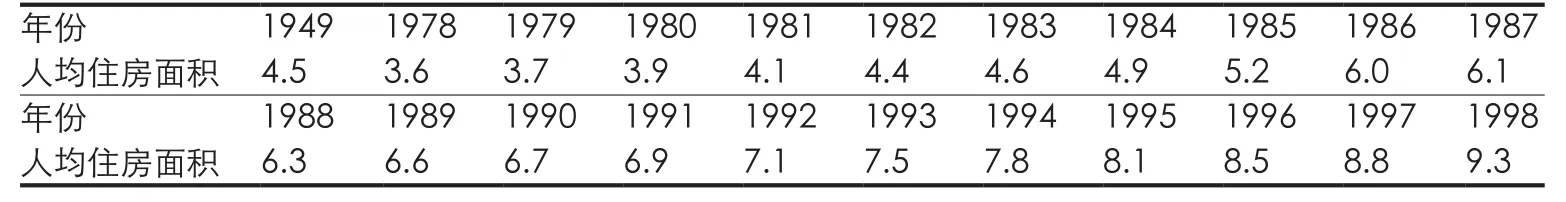

1980年邓小平关于房改的谈话开启了我国住房制度改革之路。但是在1998年住房改革制度出台以前,中国的住房体制基本上延续了计划经济体制下的福利制特征③土地有偿使用制度虽从1988年开始实施,全国的住房商品化试点从1980年也开始实施,但是全国范围内的住房商品化改革却是从1998年才开始执行。。在改革开放之后伴随着对市场化经济改革的探索,住宅投资比例得到了极大的提高,人均住房面积也逐步提高(表3)。但是1978年到1998年中国城镇化逐步进入快速增长时期,城镇化水平从17.9%增长到33.4%,平均每年新增城市人口有1 200万人。与不断膨胀的城市人口相比,单纯靠单位制福利分配的住房制度已经难以满足日益增长的需求,由此推进了1998年全国范围内住房商品化改革制度的实施。

1.1.4 以“单位社区”为基本单元的住区空间特征

1998年之前,全国范围内基本上不存在真正的住房市场,政府生产代替了私人生产,政府消费偏好代替了个人消费偏好,计划代替了市场。在单位福利制分配体制下,出于意识形态对平等的强调,以及住宅建设的投资大都来自政府和单位的共同投资,形成了以“单位社区”为特征的相对均质的城市居住空间,几乎每一个单位都自成系统,有自己的福利和较为全面的服务设施配套。住区空间分异并不主要体现在城市层面上,而是体现在单位社区内部,由于职务、工龄甚至政治身份不同而形成住房内部面积大小和格局的差异。从住区的内部空间看来,单位筹建的住宅功能结构大多并不完整,甚至还有一种极端简化的居住形态——筒子楼的大量存在。“家”在当时的概念仅仅是睡觉休息的场所,其所附带的功能需求并不多,住宅功能被大大简化了。

表1 1978—1998年住宅投资占GNP的比重变化(单位:%)

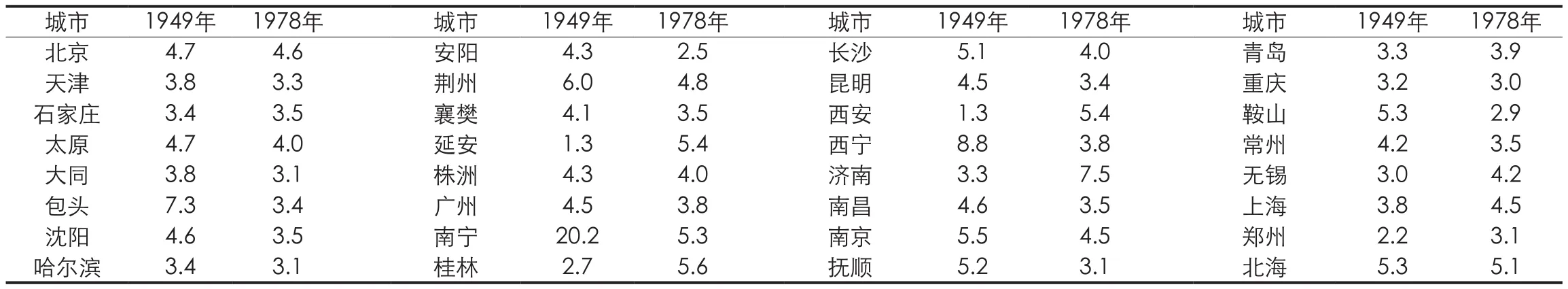

表2 部分城市人均居住面积变化 (单位:m2/人)

表3 1978—1998年全国人均住房面积变化 (单位:m2)

然而,传统住房分配体制是在特定的历史条件下形成的,不可否认其曾经发挥了积极的作用:一是新中国成立初期百废待兴的时期,面对低投入和低消费的制度设计,它较为有效地解决了中国城市居民的最基本住房需求;二是通过最大程度地压缩住房领域投资,从而保证了快速、低成本工业化战略的实施[7]。

1.2 全面市场化造成住区空间分异(1998—2003)

住房制度全面市场化在制度层面有两个重要的标志性事件:一是1988年对城市土地有偿使用制度的正式确立,地价因素开始发挥对城市空间组织的作用,城市土地使用权可以出租、转让,逐步形成了土地市场,建构在土地之上的住房空间的商品化属性逐渐凸现。二是1998年住房分配货币化改革,这一针对住房分配制度的重大改革措施终止了单位制福利分配的传统,自此城市住房市场化改革全面展开。

1.2.1 住房商品化改革:实行住房分配货币化事实上自1980年代初开始,中国已经开始探寻将住房可以作为商品出售的制度改革措施④其一是全国在1985年底,共有160个城市和300个县镇实行了补贴售房,共出售住房1 093万m2。其二是中国开始在深圳特区尝试商品房出售,1981年第一个商品房小区——东湖丽苑建成销售。资料来源:杨继瑞,中国经济改革30年——房地产卷[M],西南财经大学出版社2008年版。,进入1990年代末期,在全国实行全面的住房制度改革呼之欲出。而此时亚洲金融危机爆发,中国出口导向型的经济受到了严重的影响:国外贸易出口增幅从1997年的20%跌至0.5%;国内工业产能过剩,有效需求不足,并与大批工人下岗等问题交织叠加。通过扩大内需保证经济增长成为国家经济发展的新突破口,此时房地产业被认为是国民经济的新增长点,由此促进了住房分配的货币化改革。1998年国务院全面停止了住房实物分配,实行住房分配货币化,“加快住房建设,促进住宅产业成为新的经济增长点”⑤国发[1998]23号文件《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》。被明确为住房制度改革的主要内容。面向社会的住房改革主要内容包括:(1)停止住房实物分配,实行住房分配货币化。(2)出售公租房,减轻政府和单位负担。(3)住房金融体制的建立,明确所有商业银行在所有城镇均可发放个人住房贷款。(4)供应体制的改革,对不同收入家庭实行廉租房、经济适用房和商品房的供给制度⑤。

在这一过程中,单位尤其是国有企业被视为改革的重点,成为首当其冲的实践主体。其改革的具体内容包含了公房出售、建立住房公积金和住房管理社会化等。住房被国家从集中化和垄断化的体制中释放出来,在属性上发生了根本的变化,即从过去的住房为国家和单位所有转变成为个人所有。在新的住房体制下住房成为一般消费品,用市场化和社会化的方式由人们自由选择。通过市场调节、增加住房供给量来满足人们不断增长的居住需求,充分发挥市场在住房资源配置中的作用。

1.2.2 封闭型的单位社区演变为混合型的综合社区

由于房屋可作为商品进行出售,原有的单位制社区逐渐瓦解。通过出租或出售住房,一部分职工迁出了原先的单位社区,同时新的非本单位的人员会迁入,从而使得单位制社区居民构成复杂化,也使得传统的单位制社区从静态、封闭的格局走向混合、杂化的状态。衰退的单位社区主要成为没有购买商品房能力的原单位职工和低收入人群的居住地。

1.2.3 由土地区位价值引起城市住区空间重构土地使用制度改革使城市得以利用市场化原则提高土地的经济效益,使城市内部土地开始按地价高低进行功能置换,推动了城市内部空间结构的合理化调整。但是由于住房的实物分配制度,使得本身在城市中心拥有住宅的居民除非得到原有单位的房屋分配,否则大多数依旧居住在原有的住房当中。直至从1998年住房分配货币化制度的实施开始,单位在住房分配中的作用基本全面停止。中心商业区空间开始增长,原来占据地理位置好、交通便利地带的老旧居住用地在市场机制的作用下逐渐被出价更高的商业服务用地替换。中高档住宅和低档住宅的空间区位开始分化,从而引起城市住区空间的巨大重构。

1.2.4 多元制度因素加强了住区空间的分异在将市场机制引入住房分配体制之后,人们选择住房将更受到货币收入的直接影响,收入差距和职业地位逐渐取代单位身份而成为导致城市住区空间分异的显著因素。而下列新的制度因素作用于1990年代各城市的旧城改造、城市更新建设,亦加剧了这一分异过程。(1)“双轨制”造成的分异。土地有偿使用改革在推进土地市场化的同时,保留了行政划拨的配置方式,住房制度改革也提出“在符合城市总体规划和坚持节约用地的前提下,可以继续发展集资建房和合作建房”。这一政策松口酿就了数量庞大的“准福利房”。但是可以集资建房与合作建房的往往是国有企业单位,就形成了体制内的人依然享有单位制分房的福利,体制外的人则完全根据市场化的标准购买商品房的分异。

(2)户籍制度造成的分异。户籍制度再一次完全排斥了外来人口的各项权利。在就业领域,迫于城市失业和下岗的压力,地方政府出台的各项政策更是加剧了对外来人口的排斥⑥以北京市为例,当时北京市劳动局每年发布公告,公布限制使用外地劳动力的行业、工种。这些受到限制的行业和工种从1996年的15个,增加到1997年的34个和1998年的36个,以至2000年的134个。资料来源:杨云彦、蔡防等,城市就业与劳动力市场转型,中国统计出版社,2004,153。。在市场化影响下,收入成为住房分异的重要因素,这些歧视性政策大大缩小了外来打工者的就业范围,也限制了外来人口职业地位和收入的提升。在住房方面,除了在市场上购买价格不菲的商品房,或在市场上租赁住房之外,外来人口不能获得任何其他住房类型和各种优惠。而这一时期建设的少量廉租房和经济适用房制度,保障对象多限定在具有城镇户口的低保户、住房困难户[8]和拆迁户。在收入和住房制度的双重直接影响下,外来人口的居住条件普遍较差,在城市中形成了许多外来人口的非正规居住空间(如城中村)。

1.3 住房市场化和保障制度并重(2003年以来)

1.3.1 “市场失灵”对住房市场的调控

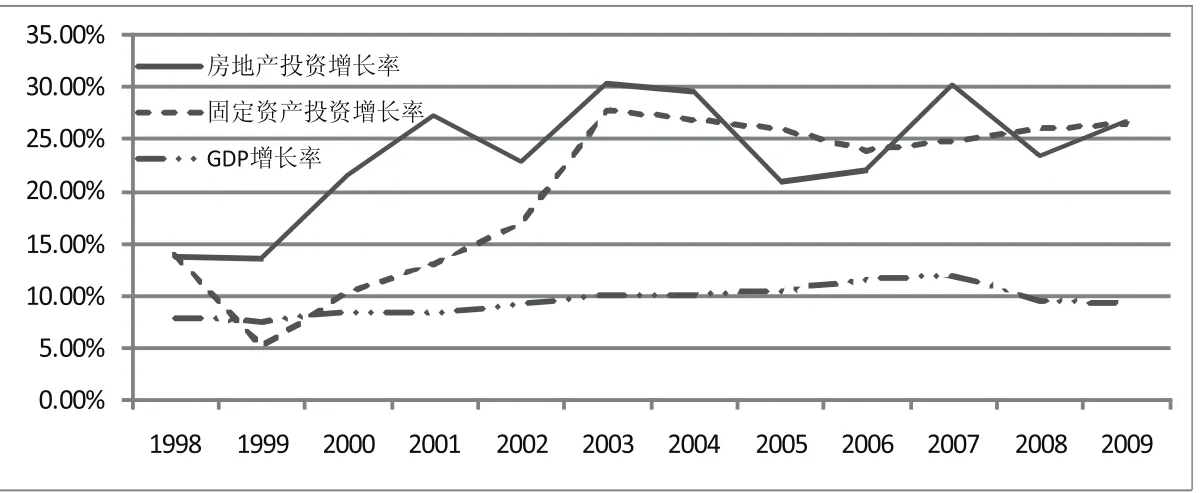

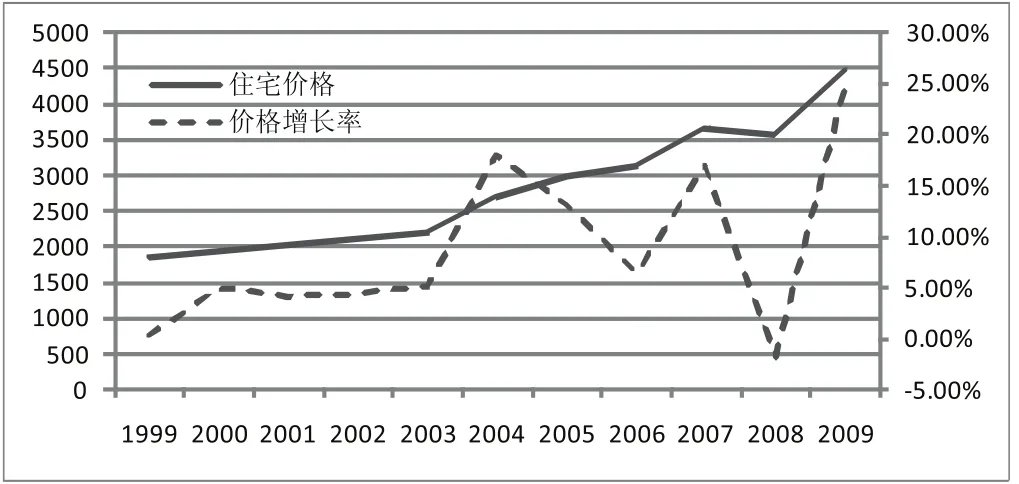

从住房商品化制度实施以来,市场化的住房制度改革为提高居民的居住水平起到了积极的作用。以住宅为主的房地产市场不断发展,从1998年—2009年,全社会固定资产投资增长率、房地产开发投资增长率均高于GDP增长率(图1),奠定了房地产作为国民经济支柱产业的地位,对带动经济增长和提高人民生活水平发挥了重要作用。然而,在取得住房制度改革成绩的同时,过度的市场化也引致了一些问题。地方政府过于依赖“经营城市”的贡献,经营土地成为投资增长和财政收入增加的重要法码。通过“造城运动”,不断扩大城市更新和旧区拆迁改造规模,包括征用农地用于大规模的房地产开发建设等现象,都是过去计划住房体制下所不曾有的。随着巨额的投资被投放到房地产市场领域,住宅价格呈井喷式增长。从2003年开始到如今,这一现象愈演愈烈。数据显示(图2),2003年来我国城市住宅价格涨幅进一步增大,而这一年也成为我国住房市场政策制度发生明显转变的一年。

针对愈演愈烈的住宅价格上涨趋势和不断升级的社会不满,2003年国家发布了《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》,随后出台了一系列关于稳定住房价格,调整住房供应结构以及关于中低收入家庭住房保障的通知和政策要求。相应的,在与住房市场相关的土地、金融等方面也实行全面的政策宏观调控,住房制度已经进入了市场化机制和保障制度共同作用的时期。1.3.2 保障制度逐步清晰

住房制度改革发展至今,国家基本构建了由“廉租房、经济适用房、公共租赁住房”共同组成的住房保障体系。在保障制度制定初期,由于各项标准模糊笼统,导致各地间实施有很大差别,给予保障性住房建设以很大的政策操作空间。特别是经济适用房,实际中主要满足了中等偏上家庭的需要,中等偏下和低收入家庭所占比例并不高,且很大一部分经济适用住房被用作投资[9],保障性住房并没有起到对中低收入住房困难家庭的保障作用。

图1 全国房地产投资及固定资产投资增长与GDP增长比较

图2 全国住宅价格增长水平及其变化

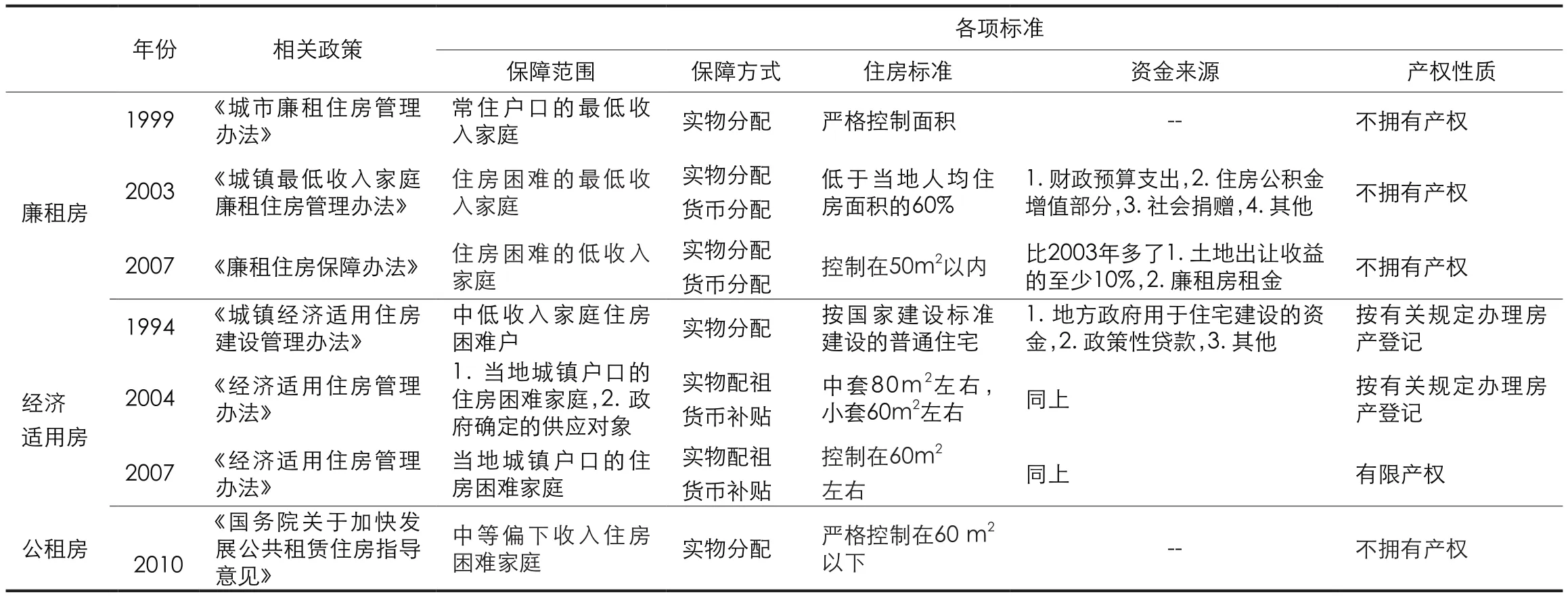

表4 保障房制度的政策变化

近年来,随着住房制度和建设的发展,我国保障制度不断完善(表4)。保障力度越来越大,覆盖人群由原有的低收入人群扩大到中低收入群体,对各级保障性住房标准进行了明确,并对保障人群的范围、资金来源、产权性质、管理办法等相关政策进行了细化,完善了住房保障制度。

2 当前保障性住房制度影响下城市住区空间发展

全面的住房制度改革使我国的住房逐步实现了货币化、商品化,住房的分配体制也由再分配体制向市场体制全面转变,基本建立了市场化商品房与保障性住房的双重体系。下文需要强调的是,近年来中央政府、地方各级政府不断加强保障性住房的建设,虽然在量的方面取得了巨大的进展,但是住房保障制度却在城市空间层面面临着诸多新的矛盾和问题。

2.1 保障性住房开发比例失衡

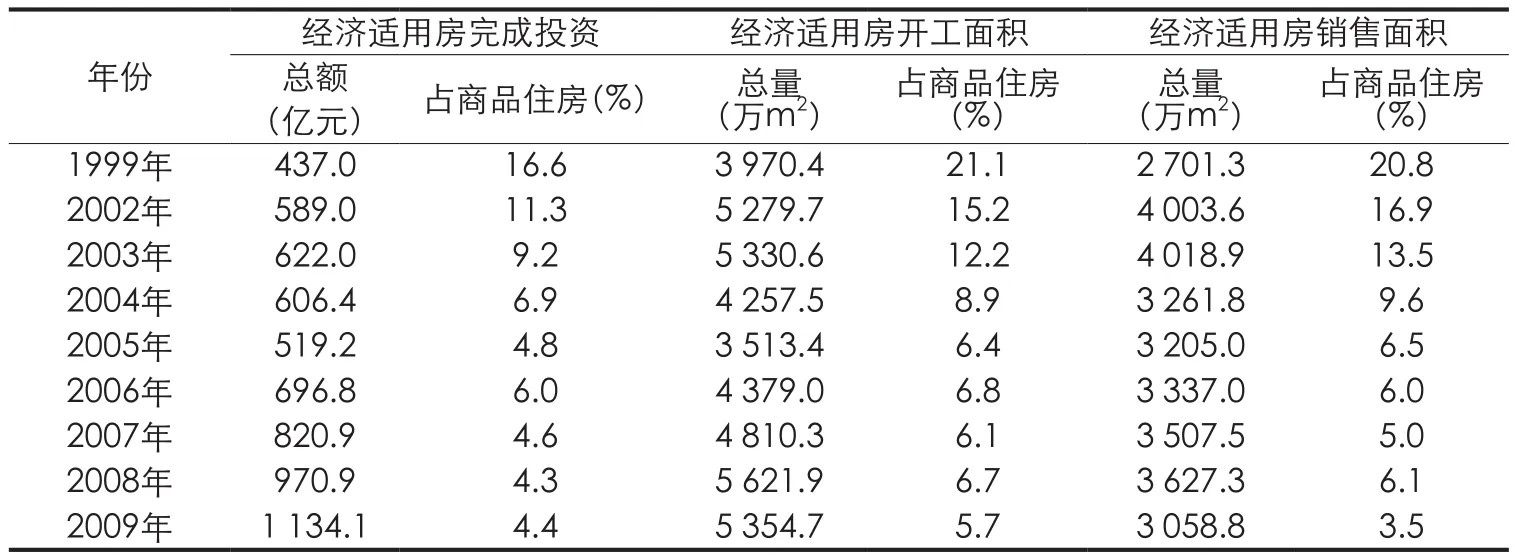

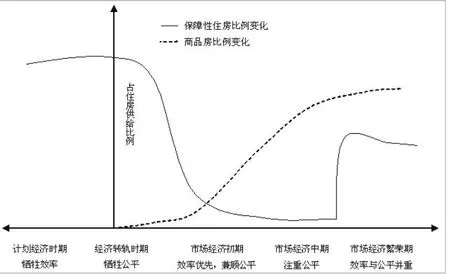

住房过度市场化的调控成效不明显,很大程度是由于我国的保障性住房制度实施不到位。从住房改革制度实施起,1998年至2003年平均每年同期完成国家经济适用房计划建设的比例不足一半[9]。经济适用住房占全部商品住房建设的比例也在每况愈下(表5),经济适用房的完成投资额、开工面积和销售面积的实际规模快速下滑,到2009年这3项指标只有4.4%、5.7%和3.5%。直至2010年,全国“十二五”规划明确提出建设3 600万套保障房,其中2011年建设1 000万套,并且要求各省市签署保障房建设责任书以保证实施,保障性住房才进入爆发式建设阶段,弥补多年市场化发展的欠账(图3)。

表5 经济适用房建设情况

然而在已建成的保障性住房中,其现状与中央政府当初的设计思路仍有较大差距。大部分中低收入群体并未享受到廉租房、经济适用房等保障性住房。以南京为例,保障性住房仅占住房供应面积的5%[10],而且这些保障性住房多为解决城市旧城改造和更新建设中的拆迁安置户,专门针对住房困难户的数量很少。

图3 我国保障性住房与商品住房的供给变化曲线

2.2 边缘化的保障性空间加剧了住区分异和社会隔离

国家明确保障性住房的土地供应方式是土地划拨。经济适用房由政府提供土地及税费减免,开发商建造并赚取不超过3%的利润;而廉租房和公共租赁住房的土地和建设资金均由政府提供。在国家制定的2011年保障性住房建设投资中,中央补贴1 030亿元,仅占全年保障房建设投资的30%,地方需配套占70%。保障房建设对于地方政府来说,不仅挤压了可创造巨额土地出让金的商品住宅土地出让量,还要占用土地出让收益作为建设资金的来源,如果没有政策层面的控制,市场化的结果只能是使保障性住区空间边缘化的命运在劫难逃。以南京市为例,在36个已建和在建的保障性住区中,32个住区建设在绕城公路以外⑦南京市绕城公路被认为是南京城区与郊区的分界线。。需要社会保障房屋的中低收入人群不得不被迫迁往城市的郊区,促使中低收入人群在居住空间上被边缘化。

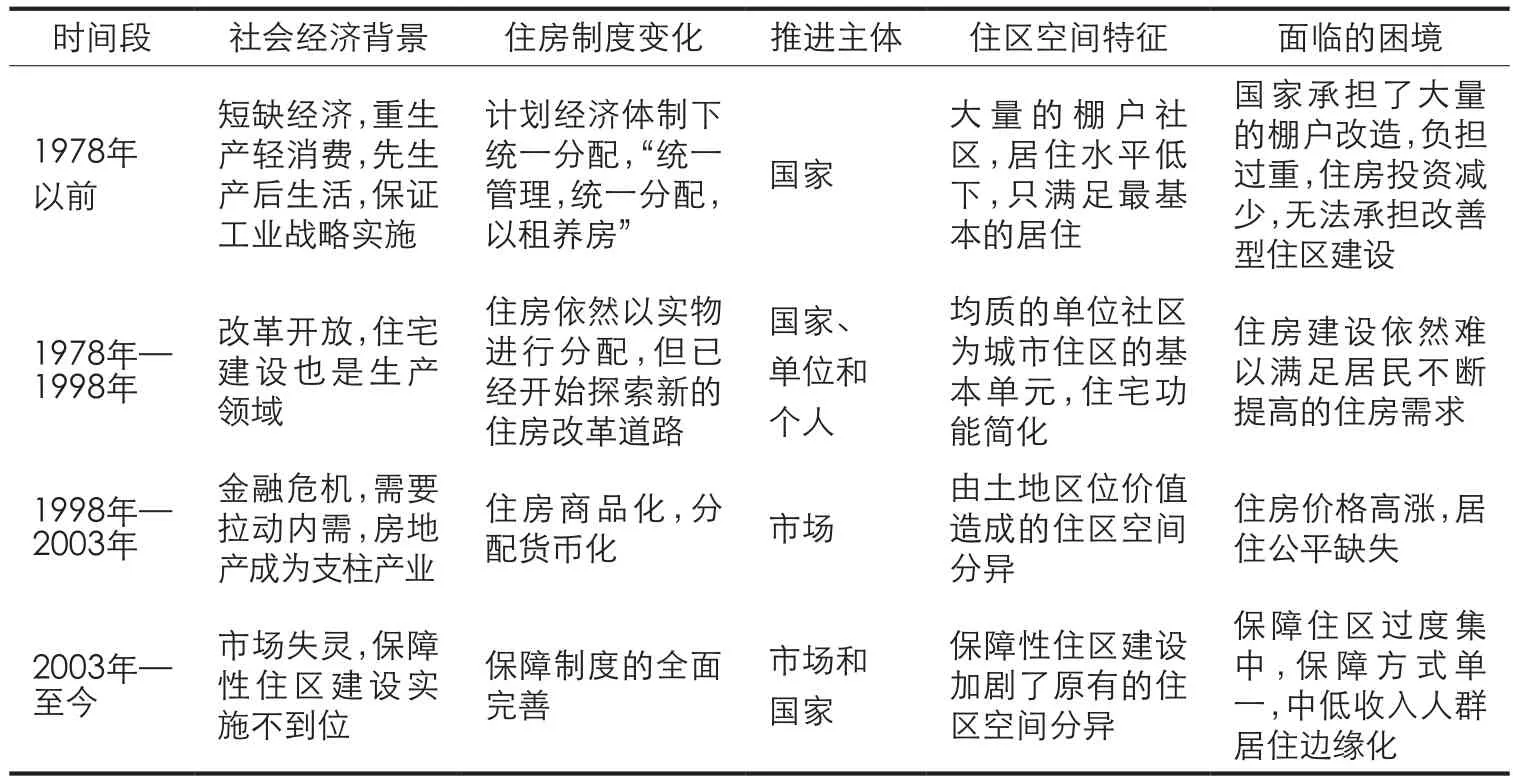

表6 不同阶段我国住房制度及相应的住区空间特征

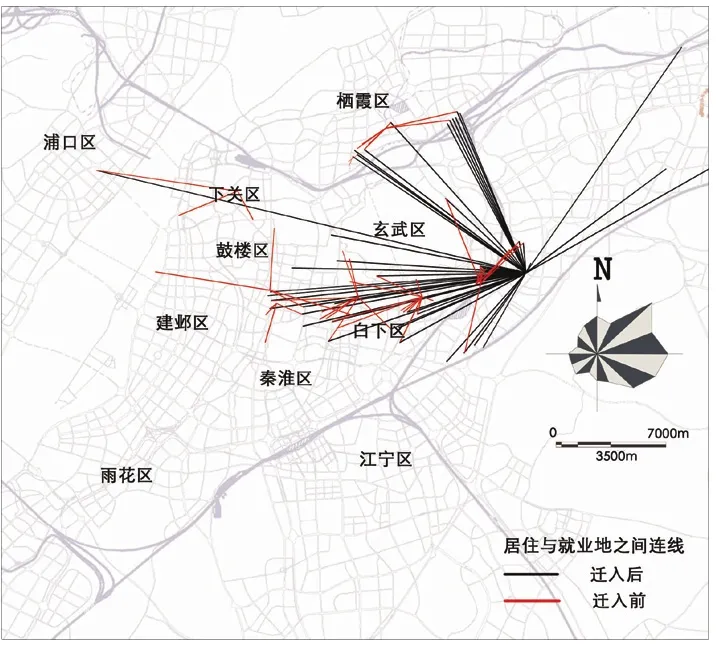

图4 银龙花园保障性住区居住-就业空间距离变化

与此同时,大量集中建设的保障性住房使得中低收入群体居住相对集中,造成保障性住区空间成为真正的“低收入者聚集区”,强化甚至固化了居住在此的居民角色,制约了社会流动。居民(尤其是青少年被标上了“廉二代”、“贫二代”的标签)产生社会排斥,政府原意图是解决低收入群体的居住问题,但是在实践中却造成了新的“社会隔离”。

2.3 被保障人群的空间失配

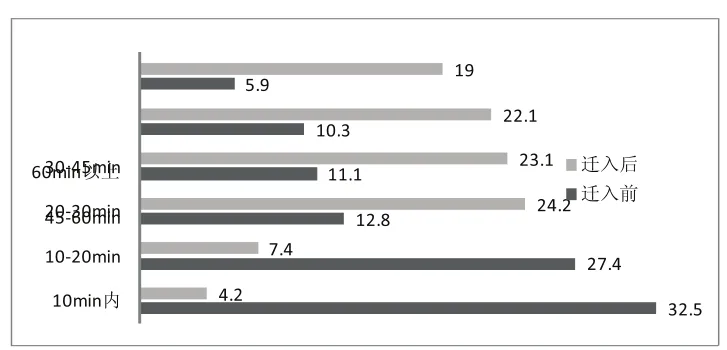

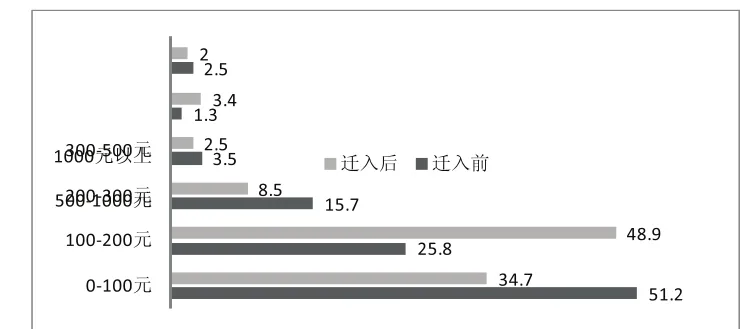

保障性住房在城市偏远地区的集中建设,导致中低收入居民远离就业密集区。根据对南京市典型保障性住区的调查结果⑧调查采用问卷调查的形式,2011年对南京市4个已经建成的保障性住区西善花苑、银龙花园、尧林仙居和百水芊城进行调查,问卷样本量400份。,11.3%的被调查者原先从事与低层次服务业相关的职业,占就业人口中行业类型的31.8%,而由于城市服务业更多地集聚在城市中心,就造成了迁入保障性住区人群的就业-居住空间失配现象。迁入保障性住区对居民的工作选择产生了重要的影响。总体而言,被调查的保障性社区居民在迁入后,重新就业或因迁入而失业的被调查者比例达29%。在迁入前,被保障人群通常居住或租住在城市中心区,或邻近就业地点,而迁入后由于交通成本的增加而不得不放弃原有的工作另谋职业,而保障性住区周边缺少工作机会是居民迁入后失业的重要原因。根据图4-6⑨图中仅含迁入前后未换工作及迁入后重新择业的就业人群。,与迁入前的居住地相比,就业人群的居住-就业距离明显拉大,增加了居民的通勤时间和成本。就公共设施配套来讲,在迁入保障性住区后,大型公共服务设施普遍较之以前距离变远,空间失配现象严重,进一步加剧了社会不公平。

2.4 难以建立的邻里归属感

在调查中,保障性住区的居民来自于南京市各个地区,有城市中心区迁出的居民,也有来自周边农村的当地农民,还有租住的外地人群。社区成员在观念、生活方式等方面均存在着较大的差别。即便是2003年已经建成的保障性住区,如银龙花园、尧林仙居,居民对邻里熟悉程度、住区安全感、归属感的满意程度与迁入保障性住区前相比仍有很大的下降,居民的主要往来群体为迁入前社区的邻居。这说明新的保障性住区由于社会成分较为复杂,有机的社会网络难以在短期内形成,长期生活过程中仍然难以达到满意的程度。

图5 总体工作通勤时间变化

图6 总体工作通勤成本变化

3 对城市住区空间营建的思考

3.1 重构保障性住房政策的综合目标

住房本身既有商品属性也有社会属性,作为商品,它依附于土地的区位价值;作为一种公共产品,它是保障人民生活和基本权利的物质资料。改革开放以来,随着住房体制的巨大变化,中国城市住区空间也发生了深刻的演化(表6)。由于公共服务、就业机会等在城市空间上的分布就是不均匀的,中低收入者在完全市场化的环境中,本身就不具备与高收入群体相同的竞争能力,这使得市中心的商品化空间建设往往成为“驱贫引富”的过程。市场化的选择使得保障性住房边缘化,公共服务的滞后和缺失加剧了中低收入群体的边缘化特征。

因此,住房保障的目标绝不仅仅是为中低收入家庭提供多少平方米的物质空间,而是要保证他们公平地享受“居住权利”,打破由于市场化选择所造成的对低收入群体的“居住排斥”。除住房空间建设作为保障性政策的重要方面外,住房资金补贴、相应的公共政策和公共服务支持也应成为保障的重要部分。而对已形成的中低收入居住区,应制定合理的公共住房政策,加大公共投入,提供健全的服务配套设施,改善居住环境。并在保障性住房供给政策中考虑对外来人口的政策松绑,弱化户籍制度的分异,确立综合的保障目标,全面发挥保障性住房的公共属性,弥补市场化分配所造成的分异。

3.2 混合社区与同质邻里

住区空间建设具有很强的不可逆性,对整个社会空间布局和城市空间结构产生长时间的影响。许多国家的经验表明,保障性住房过度集中布局,就容易产生贫民窟,形成低教育水平、低就业率、高犯罪率聚集的现象。因此美国从1973年起就把分散低收入者住房、改善社区质量纳入公共住房政策,从为低收入群体建设住房转变为发放住房补贴;法国则出台了以混合居住为主要居住模式的城市更新计划等。

以此为鉴,结合我国的实际情况,既有的大规模保障性住区应通过不断地完善公共服务等措施,来满足居民需求和促进融合发展。而针对未来的住房空间建设,应该从规划伊始就引导混合社区建设,减少大量孤立、集中建设的保障性住区,将商品房项目开发与保障性住房建设有机结合,进行商品化和保障性住房的配比建设,对于配建保障性住房的项目提供容积率奖励、贷款利率优惠和税收减免等措施,实现居住社区的混合性和复合性。而社区内部则可根据局部分异的方式建设同质性邻里,形成混合社区建设和同质邻里居住“大混居,小聚居”的整体住区空间模式。

3.3 公共空间的开放与共享

住房市场化和商品化程度的提高,一方面满足了不同群体对居住的需求,同时也使得不同的居住社区趋向分异化,封闭社区越来越成为中高档住区开发模式的趋势,无论是精英型、生活型还是安全型的封闭社区[12],其封闭的目的无疑是社会排斥的暗号,用物理隔界产生更多的社会隔离。住区空间与外界的割断,强调其内部功能的完整性,也就意味着其中群体交往活动的内闭性,公共生活被圈缩在门禁的界限之内,导致与周边公共生活的消减,外部人群亦产生被隔离的心理。而政府也由于城市经营水平落后与经济制约,不能满足城市居民的需求,从而鼓励开发企业和私人管理公司在社区内进行各项集体消费服务的建设和管理,加速了公共空间私密化的流行,城市中形成了诸多马赛克式的结构。

事实上,公共空间本身就具有公共性和共享性,政府对承担公共性建设具有不可推卸的责任,而地方政府热衷建设的公共空间如大型公园、奥林匹克体育场馆等只有对城市形象的贡献和大型活动功能,对于大多数居民的日常公共活动则难以产生作用。以社区活动为主体的公共空间建设才是真正公众共享的空间,针对已经存在的封闭社区和邻近的其它社区、保障性住区之间实施促进融合的措施,开放社区内的公共空间;政府应主导在相邻街区共同建设此类公共空间,供附近地区的居民共享,提高公共资源的利用效率,提高地区熟知度和邻里归属感,增强安全性。

3.4 住房建设和管理的法治化

目前,我国尚未出台任何有关住房保障的法律,各项住房建设和保障等制度仅仅依靠中央和地方政府的一系列行政指令,具有很大的不确定性。而美国、英国等一些欧美发达国家早在19世纪初就制定了基本的保障住房权利和分配的法律,后期在住房发展过程中不断通过下位法律补充和修正既有的法律制度。我国有关住房制度的相关法律措施、责任尚不明确,地方自由裁量权很大,单纯依靠出台的各项国务院令和通知来指导住房建设和解决相应的住房问题,只能在短期内应急性地缓解住房矛盾,但不具有宏观、长期和根本的指导性,由此也造成了地方具体实施过程中的各类违规现象频发。因此,应加快住房保障立法,建立和完善住房法律体系,细化住房保障各项规定,引导住区空间的健康发展。

4 结语

2010年9月,时任国家主席胡锦涛在第五届亚太经合组织会议上倡导我国的经济发展应该实现“包容性增长”⑩,其中非常重要的含义之一是改革开放以来的经济发展成果应该公平合理地惠及所有人民,本质上是要求对发展结果和社会资源进行公平合理的分配。住房是居民生活中最重要的消费品,也是社会财富再分配的重要方面。有效利用政策法律制度和规划方法,促进我国城市住区空间的“包容性增长”,公平正义地保障所有居民的各项合法合理居住权利将是住房制度改革的基本方向。

[1]张京祥,吴缚龙,马润潮. 体制转型与中国城市空间重构——建立一种空间演化的制度分析框架[J]. 城市规划,2008,32(6):55-60.ZHANG Jingxiang,WU Fulong,Laurence JC Ma. Institutional Transition and Reconstruction of China’s Urban Space:Establishing a Institution Analysis Structure for Spatial Evolution[J]. City Planning Review,2008,32(6):55-60.

[2]陈虎,张京祥,朱喜钢,等. 关于城市经营的几点再思考[J]. 城市规划汇刊,2002,140(4):38-40.CHEN Hu,ZHANG Jingxiang,ZHU Xigang,et al. Some Reflections on City Management[J].Urban Planning Forum,2002,140(4):38-40.

[3]王英,郑德高. 在可持续发展理念下英国住宅建设的道路选择——读《绿地、棕地和住宅开发》[J]. 国外城市规划,2005(6):69-72.WANG Ying,ZHENG Degao. A Review on“ Greenfields,Brownfields and Housing Development”:The Options of Housing Development in UK Based on Sustainable Development Framework[J]. Urban Planning Overseas,2005(6):69-72.

[4]国家统计局国民经济综合统计司. 新中国六十年统计资料汇编[M]. 北京:中国统计出版社,2010.Department of Integrated Statistics of National Economy of National Bureau of Statistics of China.China Compendium of Statistics 1949-2009[M].Beijing:China Statistics Press,2010.

[5]边燕杰,约翰•罗根,卢汉龙,等.“ 单位制”与住房商品化[J]. 社会学研究,1996(1):.83-95.BIAN Yanjie,John R Logan,LU Hanlong,et al. The System of Units and Commercialization of Housing [J]. Sociological Research,1996(1):.83-95.

[6]王丽. 我国城镇住房制度的演变及住房市场走势[J]. 石家庄经济学院学报,2001,24(1):51-57.WANG Li. On the Evolvement of Our Housing System and the Orientation of Housing Market[J].Journal of Shijiazhuang University of Economics,2001,24(1):51-57.

[7]侯淅珉. 对我国住房分配状况及其结果的再认识[J]. 中国房地产,1994(9):14-17.HOU Ximin. Further Understanding of the Distribution and the Results of Housing in China[J].China Real Estate,1994(9):14-17.

[8]张汝立,余期江. 城镇廉租住房制度的问题与成因[J]. 新视野, 2006(4):69-72.ZHANG Ruli,YU Qijiang. The Problems and Causes of the Urban Low-cost Housing System[J].Expanding Horizons, 2006(4):69-72.

[9]REICO房地产市场报告:经济适用住房政策评价[EB/OL]. http://www.fzzx.cn.The Real Estate Market Report of REICO: Economic Applicable Housing Policy Evaluation[EB/OL].http://www.fzzx.cn.

[10]南京市规划局. 南京市总体规划2007—2030:住房规划专项[R]. 2007.Nanjing Urban Planning Bureau. Nanjing City Master Plan2007—2030:A Specific Plan for Housing[R]. 2007.

[11]刘啸,杜静. 论住房制度改革及住房保障的发展[J]. 工程管理学报,2010,24(5):564-567.LIU Xiao,DU Jing. Discussion on Housing Reform and the Development of Housing Security[J]. Journal of Engineering Management,2010,24(5):564-567.

[12]Mark Purcel. Book Reviews [J]. Urban Affairs Review,1998(33):725-727.