落实生态文明建设,探索郊野公园规划*——以上海试点郊野公园规划为例

2013-10-11郊野公园规划项目组

1 项目背景

上海作为一个拥有近2 400万常住人口的国际大都市,在城市转型发展中,面临着土地资源紧缺、环境容量有限、人口压力增大、生态空间匮乏等一系列的挑战。至2010年,上海建设用地总量已突破2 850km2,占市辖区陆域面积比重已超过40%,城市生态安全底线面临严峻挑战。与此同时,广大市民休闲游憩的需求与日俱增,人们渴望回归自然、舒缓都市压力、享受田园风光。

党的“十八大”报告把生态文明建设放在突出地位,提出“五位一体”地建设中国特色社会主义。根据市委、市政府对上海现代化国际大都市建设的具体部署,集中推进以郊野公园为重点的生态环境和大型游憩空间建设,是上海促进城市科学持续发展、满足日益增长的社会需求、提升生态文明水平的重大战略举措。在2013年上海市政府工作报告中明确将启动郊野公园项目作为政府的重点工作之一。

2 经验借鉴

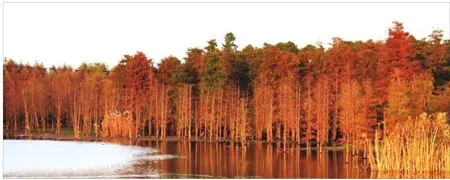

早在1933年,对现代城市发展具有重要影响的《雅典宪章》中就已经明确:“居住、工作、游憩与交通为现代城市四大基本功能”,并指出“城市附近的海滩、河流、森林、湖泊等自然风景优美的地区,应加以保护,供居民游憩之用”。现代郊野公园(country park)的定义最早出现在1968年由《英国乡村法》(Countryside Act)中,将其定义为“位于城市郊区、有良好的自然景观、郊野植被及田园风貌,并以休闲娱乐为目的的公园”。1976年的《香港郊野公园条例》中也明确提出:“郊野公园一般系指远离市中心区的郊野山林绿化地带,开辟公园的目的是为广大市民提供一个回归和欣赏大自然广阔天地和游玩的好去处”(图1)。

图1 香港城门郊野公园

图2 大伦敦郊野公园布局图

图3 英国利亚河谷郊野公园(Lee Valley Park)

图4 上海市郊野公园选址规划示意图

20世纪70年代以后,随着绿色浪潮和可持续发展理念的兴起,国际大都市普遍开始关注大型郊野空间的生态保育保护和社会游憩活动的完善。如英国2004年的《大伦敦空间发展战略》中明确以绿带(Green Belt)和蓝带(Blue Ribbon)为载体,布局21个郊野公园作为大都市生态网络的重要节点(图2,图3)。香港特区遵循“以少谋多”的规划原则,确定24个郊野公园,共覆盖全港40%的土地面积。

国际经验显示,以生态保育、自然保护、休闲游乐、健身康体等为主导功能的郊野公园是提升城市游憩功能的重要载体,日益成为提升城市空间品质、满足市民活动需求、优化大都市空间结构的重要资源,呈现进一步复兴、发展的趋势。

3 规划思路

3.1 总体目标

按照建设美丽中国,加强生态文明建设的要求,统筹规划上海的生态环境建设和郊野公园规划发展,给自然留下更多修复空间,给农业留下更多良田,给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园。规划在郊区布局建设一批具有一定规模、自然条件较好、公共交通便利的郊野公园,逐步形成与城市发展相适应的大都市生态环境和休闲游憩空间格局,成为市民休闲游乐的“好去处”、“后花园”。

3.2 选址布局

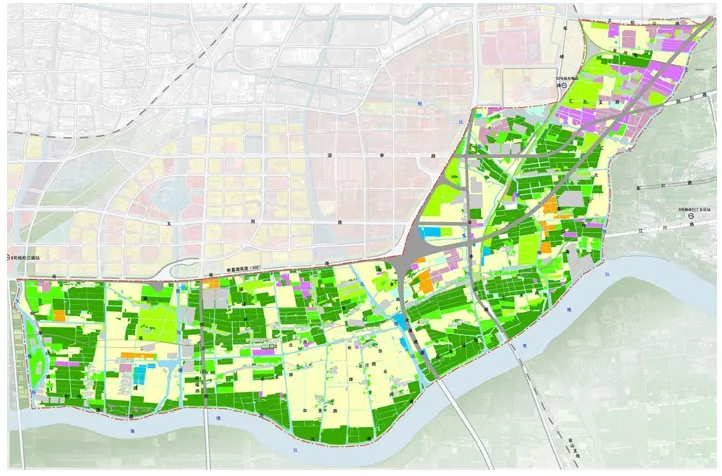

2012年5月,市政府批复的《上海市基本生态网络规划》,明确了“多层次、成网络、功能复合”的生态环境目标和“两环、九廊、十区”的生态网络总体格局,规划生态用地约3 500km2。遵循“聚焦生态功能、彰显郊野特色、优化空间结构、提升环境品质”的规划理念,聚焦在自然资源较好且对生态功能有影响的重要节点地区,优先在毗邻新城和大型居住社区且交通条件较好的地区,选址布局了21个郊野公园,总用地面积约400km2。规划若干条郊野绿道串联郊野公园,作为市民徒步、远足、健身的自然路径。

在规划的21个郊野公园中,结合自然资源禀赋、生态功能影响、公共交通条件、服务腹地人口等因素,将青浦区青西郊野公园、嘉定区嘉北郊野公园、闵行区浦江郊野公园、松江区松南郊野公园和崇明县长兴郊野公园作为近期建设试点,总面积约103km2(图4)。

3.3 规划导向

(1)突出生态优先,强化郊野特色。郊野公园坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,保持上海郊野特有的农田林网、河湖水系、村落肌理,多自然、少人工,避免城市公园的做法。在规划编制中深入现场调研,摸清“一桥一路、一房一田”,充分利用基地内“田、水、路、林、村”各类自然要素肌理。

(2)尊重本土文化,充分体现地域特点。梳理挖掘基地“风、土、历、人、文”人文要素特征,整合地区物质与非物质文化资源,在方案中融入当地的民俗活动、农耕文化、宗教传统等特色历史人文,凸显上海郊野江南水乡(水系、水乡、水景)特色文化。

(3)关注市民需求,合理组织游憩活动。在容量适度的前提下科学组织休闲、科普、健身、体育、艺术等多样化户外活动,通过徒步路径、绿道游径来串联组织。公园设施以满足安全和基本服务功能为主。游径步道尽量利用原有田间道路,采用自然、环保的路面铺装材料。

(4)确保农民利益,体现可持续发展。将推进生态建设与改善郊区环境、促进农村发展、实现农民增收有机结合。根据农民、农村、农业的实际情况,聚焦政策创新,探索造血机制,提供集体经济发展空间,为新农村持续发展提供内生动力。

图5 a) 湿地现状1

图5 b) 湿地现状2

图6 水森林现状

图7 土地利用现状图

图8 现状肌理图

4 规划方案

4.1 青西郊野公园规划

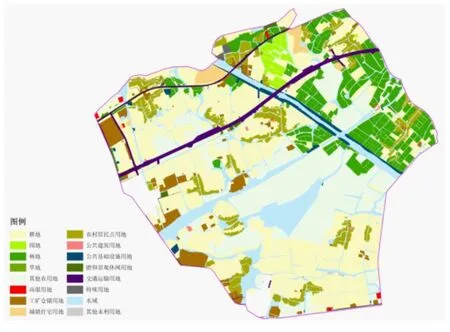

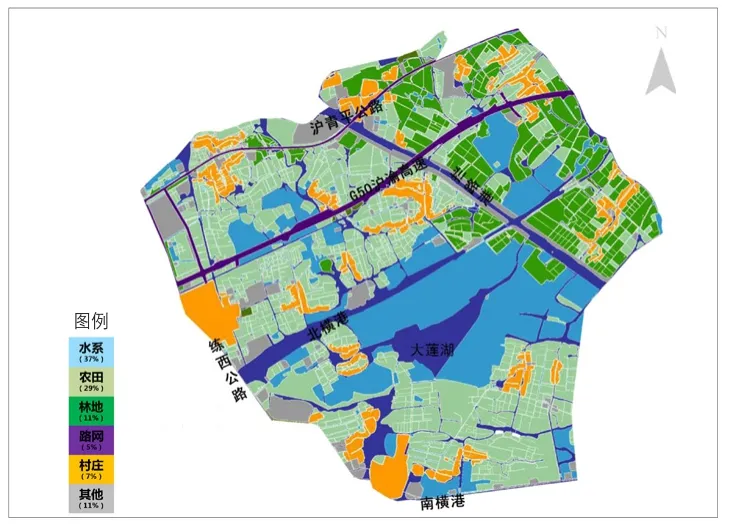

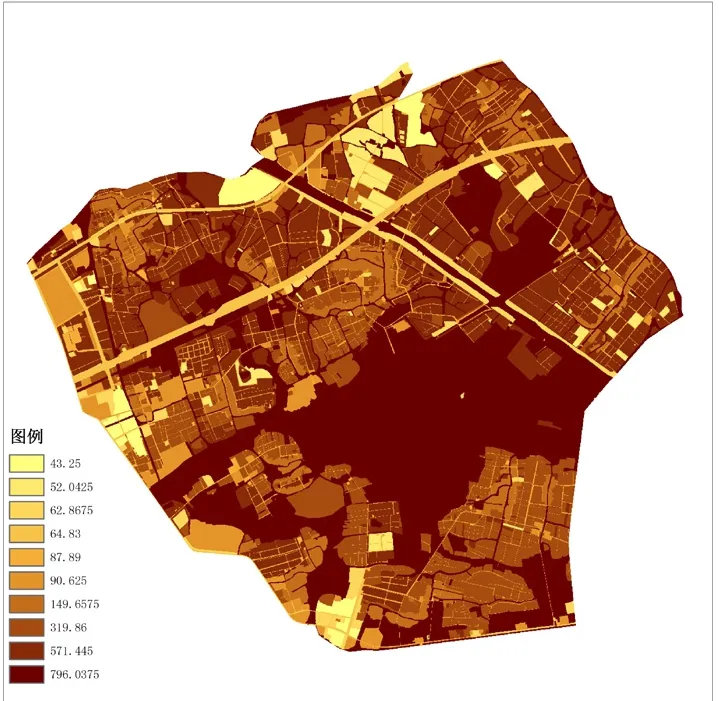

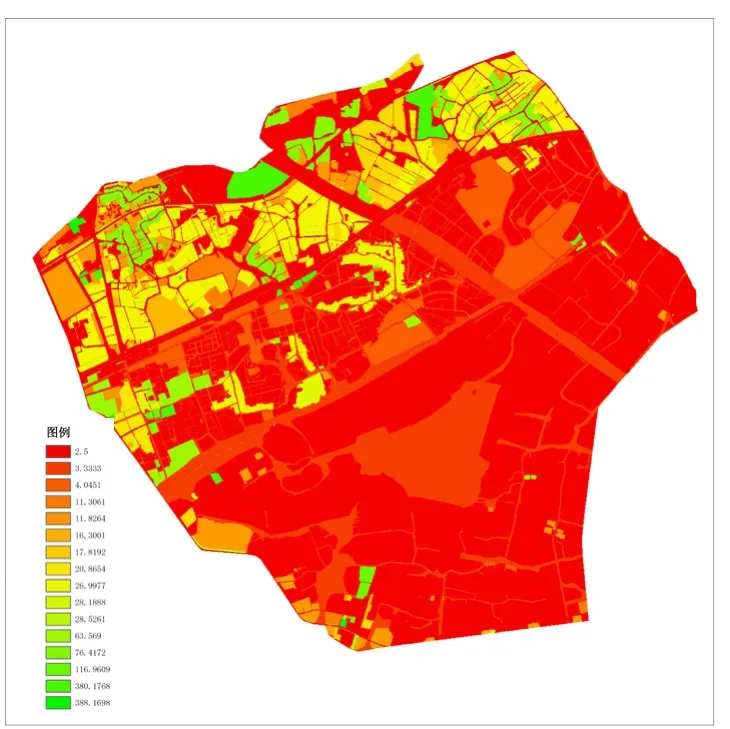

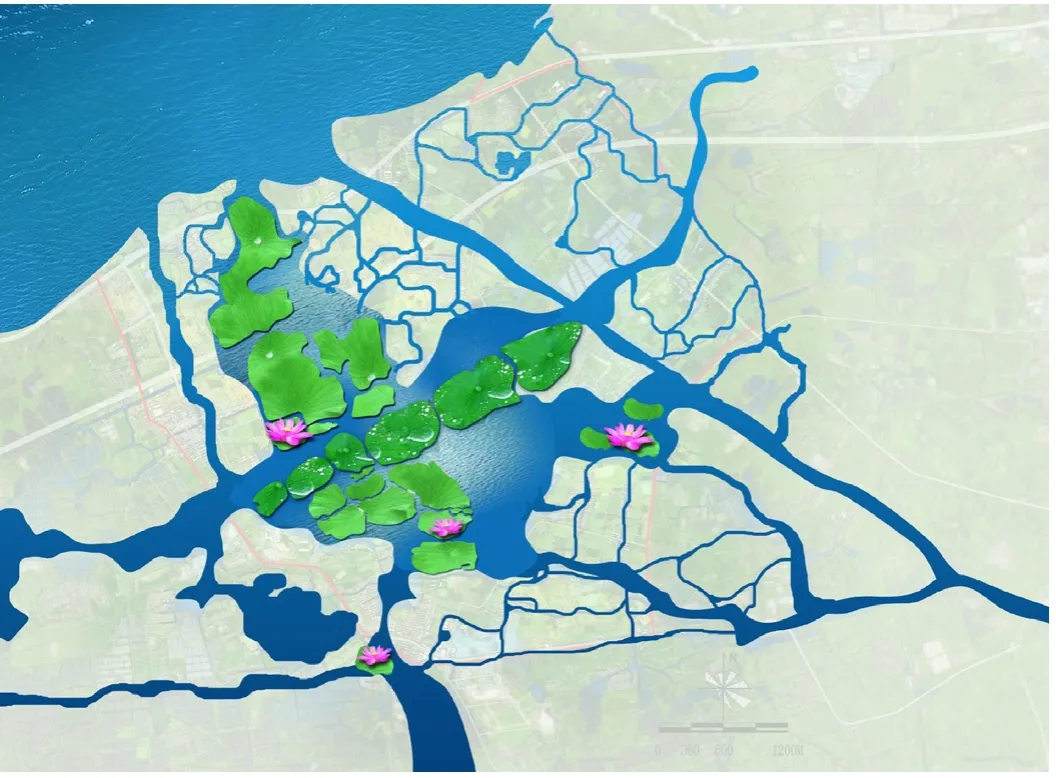

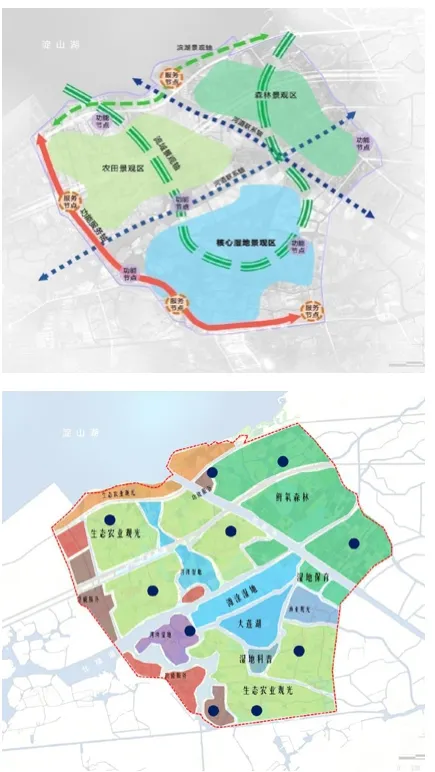

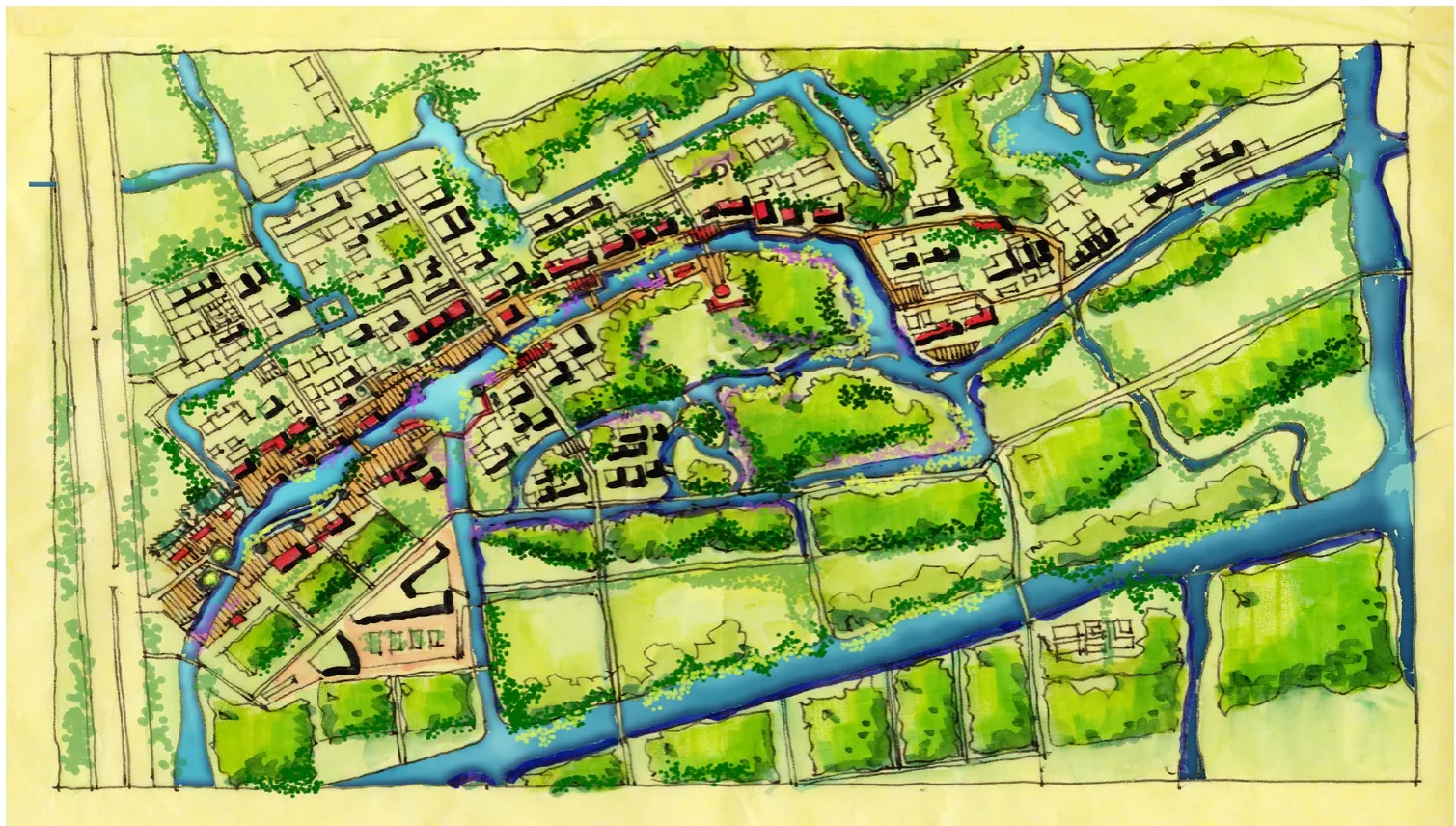

青西郊野公园位于青浦区西南部、淀山湖南侧,毗邻西岑镇和青浦新城,属于全市基本生态网络中青松生态走廊,公园总面积22.35km2。公园位于上海西郊淀山湖、泖港、太浦河三水交汇的低洼处,现状以“湖、滩、荡、堤、圩、岛”等水环境为主要特色,水系占公园总用地面积的40%(图5-图8)。

青西郊野公园总体定位于以“湖、滩、荡、堤、圩、岛”特色水环境和江南水乡肌理为特色,以生态保育、湿地科普、农业生产、体验休闲为主要功能的远郊湿地型郊野公园。

以“梦-江南”为主题,对“水田林路村风土历人文”十大要素详细设计,形成一湖静水,二港三湾,四五横舟,七八星辰,二十四桥,三十六溪的景观格局。

根据场地现状条件,青西郊野公园划分为水漾湿地生态区、水上森林生态区和江南人家体验区。

水漾湿地生态区,规划为湿地观赏、湿地生态体验、湿地科普、高端会议等功能。

水上森林生态区,规划为森林观光、森林疗养、水上探险、森林果树采摘等主要功能。

江南人家体验区,规划为以农业生产、农业生活体验为核心,“水漾农趣,滋润生活”的农业旅游体验区。

图9 景观连通性分析

图10 拼块类型分析

图11 分期回旋半径

图12 规划意向图

图13 功能分区图

图14 规划总平面图

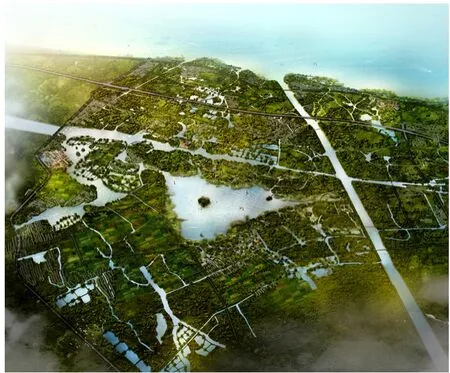

图15 鸟瞰效果图

图16 局部鸟瞰效果图

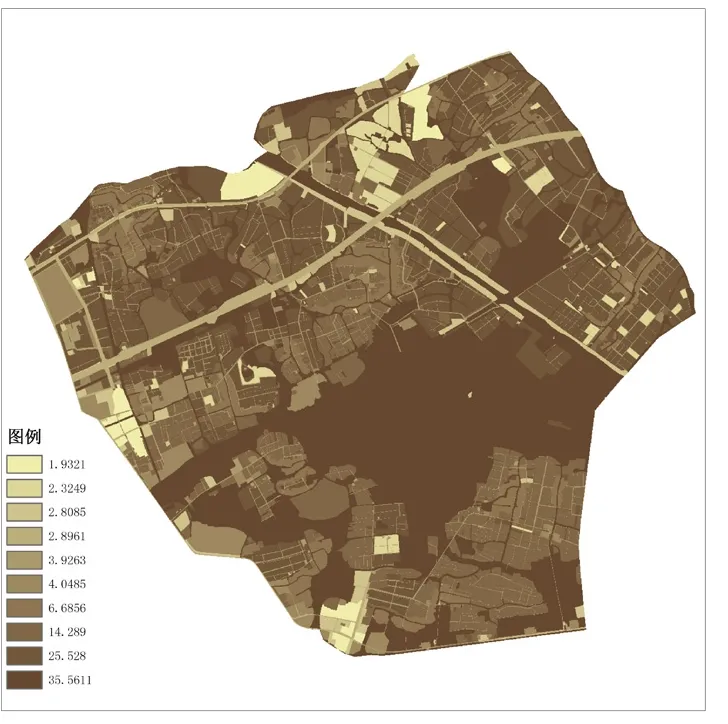

规划结合场地现状特点、景观特色,将整个公园划分十类典型景观区,分别为:湖泊景观区、湖泊湿地植被景观区、田园风光景观区、河漫滩地景观区、风景林地景观区、防护林地景观区、水森林景观区、疏林草坡景观区、村镇风貌景观区、度假景观区,为市民提供多样的、特色的景观体验场所(图9-图11)。

青西郊野公园规划设计把生态保护放在最优先位置。以保护好水源地生态环境、修复和重建湖泊湿地、强化水系为主要目标,兼顾科普教育、生态旅游功能(图12-图16)。具体策略如下:

(1)以改善水环境质量、保障水生态安全为目标,提升区域河流、湖泊、湿地系统的净化和涵养功能,使园区内水质达到III类标准。

(2)通过生态技术或生态工程对退化或消失的湿地进行修复或重建,扩大湖泊湿地和水源涵养林的面积,形成国际水平的淡水湖泊湿地恢复示范区。

(3)以调整产业结构和生态修复为抓手,统筹协调区域污染防治与产业结构布局调整、城镇布局发展,促进生态文明与和谐社会建设,实现区域经济社会和环境协调发展、人与自然和谐相处。

规划对场地内污染的工业进行拆除或改造,消除工业对场地环境的污染。对郊野公园的田、水、路、林进行综合整治,改变原有不合理的灌排系统和道路交通等。

把农业和农村发展同保护耕地与保护环境密切结合起来,建设良好生态环境,保障土地资源可持续利用,保障农业和农村可持续发展。采用现代农业先进技术,发挥项目的综合效益,实现社会效益、经济效益和生态效益的统一发展。

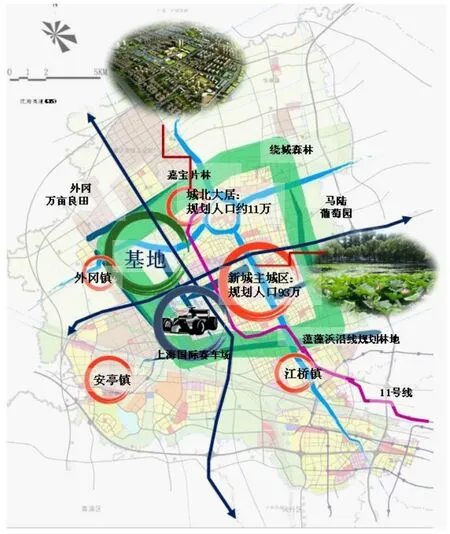

4.2 嘉北郊野公园规划

嘉北郊野公园位于嘉定新城主城区西北部,毗邻城北大型居住社区和上海国际赛车场,是嘉定新城规划绕城森林的重要节点,公园用地面积14km2。现状以成片基本农田和疏林为主,自然环境良好;拥有上海“古外滩”——冈身文化、海上绝技——竹刻艺术、一代儒宗——钱大昕、江南名刹——吴兴寺等文化资源,历史底蕴深厚(图17-图20)。

图17 嘉北郊野公园区位图

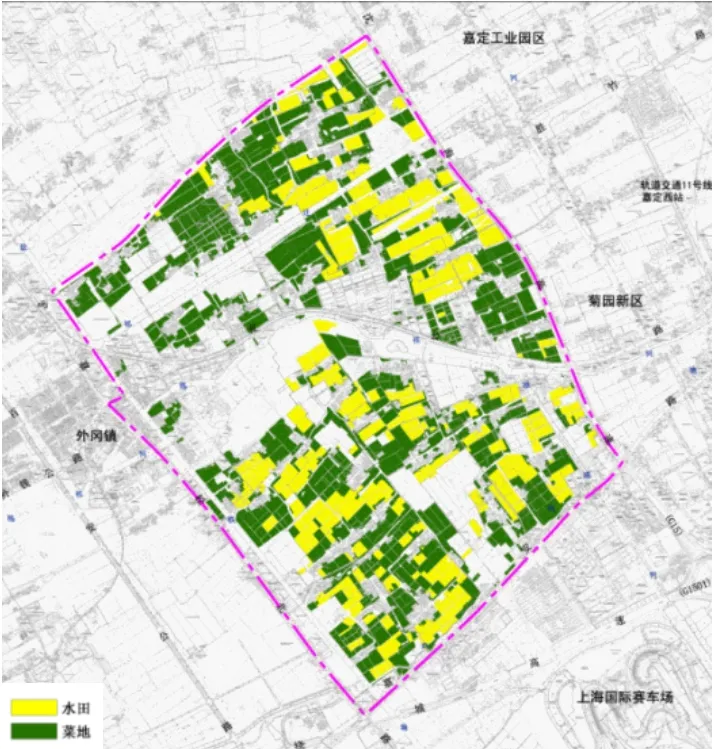

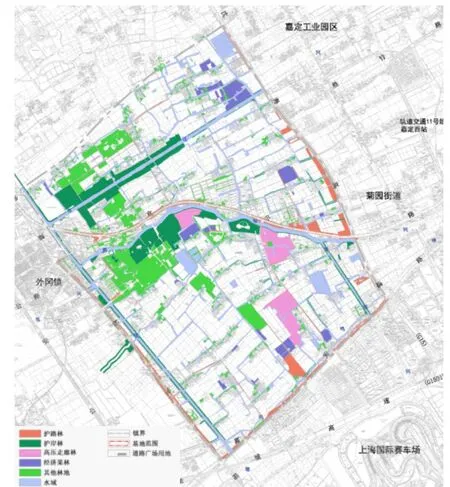

图18 嘉北郊野公园现状农田类型分布图

图19 嘉北郊野公园现状林园地林种分布图

图20 a) 嘉北郊野公园现状1

图20 b) 嘉北郊野公园现状2

图21 嘉北郊野公园规划总平面图

规划设计遵循“尊重、修复、提升、激活”4个原则。尊重原生地貌,自然水网和特色空间,修复自然环境,保护生态植被,剔除污染源头,完善生态系统,提升景观效果,恢复村落格局,植入旅游项目,完成农业转型,激活田园居住。通过规划,在上海的西北,将会形成一处人与自然和谐共处,生机勃勃、绿意盎然的郊野空间,既是市民休憩游玩的空间,也是耕作生产的空间,这是人们梦里的田园,更是人们心中原来的故乡。

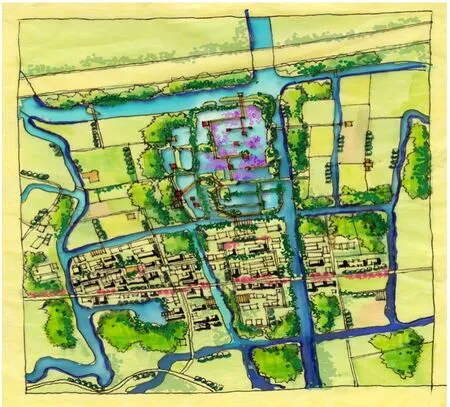

形成嘉定一片“城墙下的原风景”,还嘉定人民一块“希望的田野”(图21-图23)。

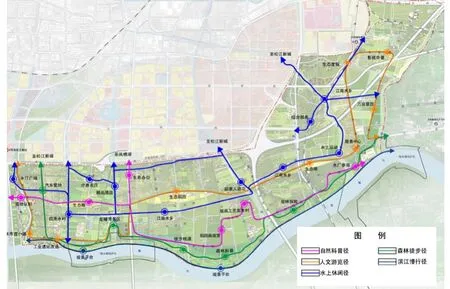

基地丰富的水网滋养了长江湿地原生态的自然景观,古老的水网孕育了魅力的田园。嘉北丰富的百姓活动形成了独特的地域文化。规划紧扣基地原真的生态和文化特色,提出修复原生态基底、传承原文化底蕴、复兴原生活活力、提升原动力升级等四大“原”主题策略。

(1)修复原生态基底,通过保留自然肌理,整理圩田格局,恢复田野湿地等措施,修复被破坏的生态环境。

(2)传承原文化底蕴,局部恢复冈身带,演绎上海成陆史;恢复东岗草堂、蕉窗、荷花池、三元桥、五福桥等历史古迹;搭建发扬竹刻等地方文化的平台。演绎冈身文化、农耕文化、竹文化,将原文化不仅体现在空间结构、景观塑造、游憩活动、设施设置上,也在融入地名、建筑构造等多个方面。

(3)复兴原生活活力,整治基地特色村庄的建筑和周边景观格局;形成景观和人文一体的特色农庄;植入多元化的原生活体验功能,提升村庄活力。

(4)提升原动力能级,将现状分散的农田连接成片,形成系统化的田地体系;构建四季分明、主题突出的田园景观;传统农业向旅游农业转型,采用规模化、多元化生产,实现农业产能升级。

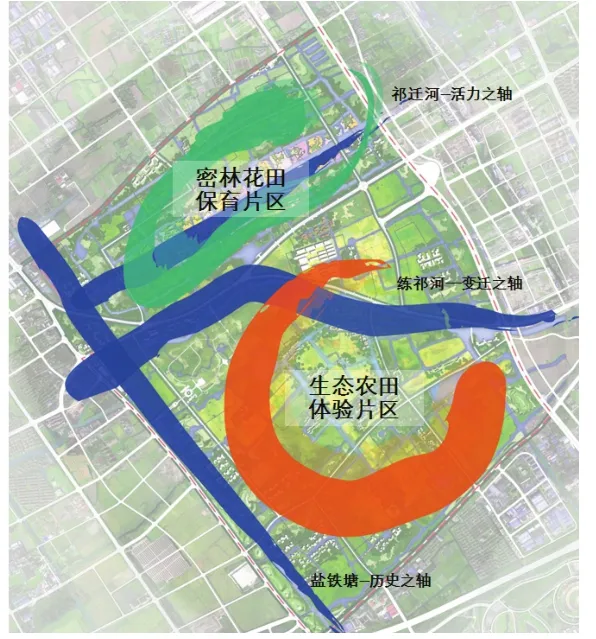

规划结合体育运动、康体养生、休闲游憩、文化科普等主要功能融入,形成“三轴、两片”的布局结构(图24)。其中,练祁河是嘉定的母亲河,河下埋藏着七千年的成陆史,孕育了嘉定城市七百年的城市文明。规划围绕“七千年与七百年的对话”这一主题,通过引入古寺、古村、古树、古闸口等一系列历史题材的景观节点,适当植入博物馆、文化街、养生社区等功能项目,形成可游、可览的练祁河文化变迁轴线。现状祁迁河绵延数十公里,两岸林地密布、田野相间,水网丰富,村落相对稀疏。规划围绕祁迁河,利用现状水网,打造景观和水上活动项目;外环为密林,引入徒步探险等体育运动项目。汉代吴王刘濞为运送盐铁而沿古冈身线而修的古运河,两岸汇集古寺、古村、古树、古闸口、杉林,历史痕迹浓郁。规划以盐铁塘为主线,以现状吴兴寺、钱大昕墓、古银杏等为基础,恢复东冈身带、徐秦古村、荷花池等古迹,并引入冈身博物馆等文化设施。

4.3 浦江郊野公园规划

图22 嘉北郊野公园规划田园意向图

图23 嘉北郊野公园青冈水街节点规划图

图24 嘉北郊野公园规划结构图

图25 浦江郊野公园现状林地

图26 浦江郊野公园现状工业遗存

图27 浦江郊野公园林地肌理

图28 浦江郊野公园农田肌理

浦江郊野公园位于闵行区东南部,毗邻浦江镇地区多个大型居住社区。距外环线8km,至市中心人民广场约20km,轨道交通8号线可以直达公园东部,并规划有南桥至东方体育中心快速公交线路从基地中部穿过,交通优势显著,成为了近期规划的5个郊野公园中,区位条件最好的郊野公园。

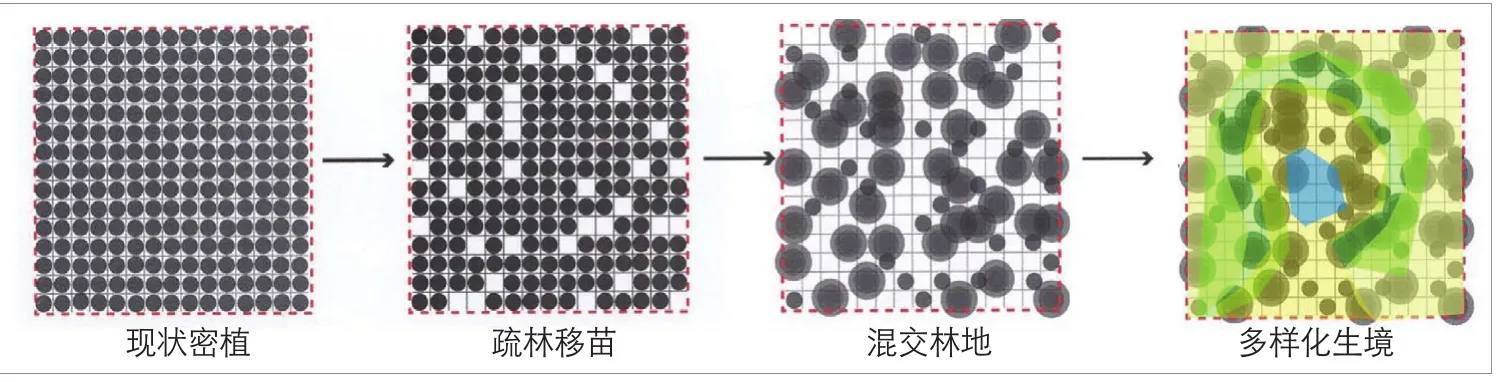

公园占地面积15.3km2,林地丰茂、水系纵横。内部拥有多处独特的自然景观,尤以林地景观最为突出,面积占到公园规划面积的30%(415hm2),滨江涵养林、苗圃林、四旁林等各具特色,树种丰富多样,长势良好;同时,公园历史人文气息浓重,古树、古桥随处可见,有着悠久的历史传说与文化传承。不仅拥有杜行老镇、长寿禅寺、百年古树和滨江工业等历史遗存,也有吴王猎场、百花公主等许多农耕时代的历史传说,人文要素资源丰富多彩。浦江郊野公园将成为上海中心城南部以林为特色,以森林游憩、滨水休闲、农业科普为主要功能的近郊都市森林型郊野公园(图25-图28)。

结合现状资源特色,提出浦江郊野公园的规划设计理念——打造富有历史底蕴的“都市天籁之林”。形成浦江•树公园,共同奏响都市与自然共同演绎的乐章。浦江之“树”,包括3个意向:“生态之树”“活力之树”“文化之树”。“生态之树”寓意市民共享自然,在万亩林木中呼吸新鲜空气,共享五千亩水域、一百万棵树木和三百余种动植物所形成的生态系统。“活力之树”邀请市民入园乐享生活,在百万树木中聆听自然的音乐。藉邻城之利,设置多种参与性活动,聚城市之人气,造自然之活力。“文化之树”指回想历史,通过百年古木追寻本地记忆(图29)。

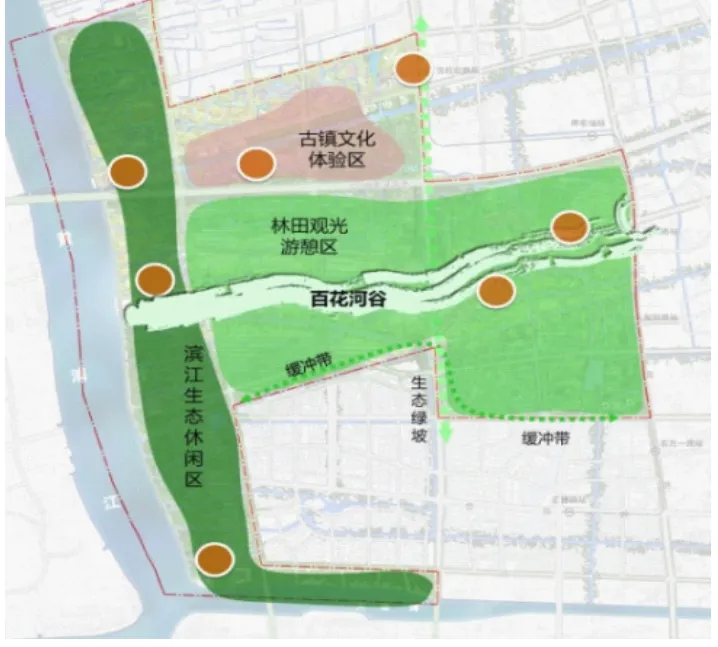

公园整体的功能结构布局,将着力打造“一轴、三区”的总体结构,其中“一轴”为百花河谷,是公园内优质景观最为集中的地带,现状水脉纵横,林水相依,林田相间。建成后的河谷地区,百花河、林音河川流而过,森林音乐厅、百花村、滨江论坛中心等景点点缀其畔,共同构成公园内最为亮眼的核心纽带。三区分别为林田观光游憩区、古镇文化体验区和滨水生态休闲区。林田观光游憩区是市民体验自然健康生活的主要区域。园内林木郁郁,流水潺潺,鱼跃池底,鸟鸣树梢;位于浦星公路西侧的万亩良田则是展示都市农业发展前沿的窗口。在古镇文化体验区,可一览传统江南水乡小镇的优美风光,感受灵秀的水乡风貌,独特的人文景观,质朴的民俗风情。滨江森林休闲区的水源涵养林已初具规模,犹如一条镶嵌在黄浦江岸边的绿色项链,在这里可以漫步滨江,聆听江涛拍岸,感受鸟语欢歌,尽享天籁之林;浦江第一湾气势磅礴,大剧院、艺术中心等公共设施的建成将极大丰富周边居民的文化生活(图30)。

图30 浦江郊野公园功能结构图

图31 雨荷村节点设计

图32 浦江郊野公园林地整治示意图

图33 百花村节点设计

浦江郊野公园规划方案的主要特点在于注重生态与人文的相互结合。作为上海城市生态网络的重要组成部分,浦江郊野公园是300多种动植物的栖息地。公园规划以保护自然资源为宗旨,立足于将生态资源、自然景观和人文景观永久地维护和利用。在生态方面,尊重地域环境资源,力求做到人与自然的协调和可持续发展。通过合理的功能分区,保持整个生态系统的完整性,避免过度开发造成的环境退化。保持与周围自然环境的连贯性,通过建立生态廊道,将浦江郊野公园与其他斑块联系起来,保证物种的扩散。同时,公园将引进大量先进的生态技术,通过生态护坡技术维护河岸湿地,推广绿色农业,运用土壤修复技术恢复工业污染的土壤条件。最终将浦江郊野公园建设成为闵行区乃至上海全市的绿肺。人文方面,通过梳理游憩空间,置换建筑功能,方案形成了几大人文历史景观节点:充分挖掘杜行古镇文化,形成古镇文化体验的游憩节点。姚家浜河口节点结合杜行轮渡站、保留厂房和村落的改造,植入时尚创意、会议论坛,民俗体验等功能,形成“浦江新天地”。保留百花村、雨荷村等村落格局,维持建筑、小桥、河流水系等景观格局,并结合古树、百花公主传说等文化元素,复原“官堤秋晓、懒园老松、毛湾斗野”等历史景点,营造古韵乡土景观(图31-图33)。

4.4 松南郊野公园规划

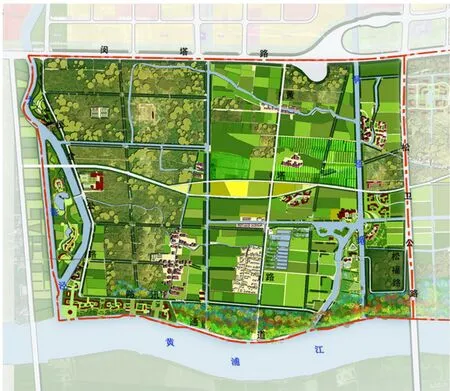

松南郊野公园位于松江区车墩镇境内,北侧紧邻松江南站大型居住社区、松江高铁片区,西侧紧靠闵行经济开发区。公园以黄浦江为南界,西接大涨泾,北倚申嘉湖高速,东靠女儿泾,总用地面积约23.71km2。

松南郊野公园拥有优良的生态景观和深厚的文化积淀。近300m宽的江面、绵延10km的滨江水源涵养林及集中成片的林地,广袤的水稻田,还有“一江、八泾、四水、双岛”的水体形态(图34),都是松南郊野公园优美的生态景观。此外,大涨泾入浦口东岸的“米市渡”、丝网版画等也展现了其深厚的历史积淀(图35)。

针对松南郊野公园的特殊地理区位以及生态特质,提出“黄浦江上游,以大型滨江生态涵养林为生态肌理,以千年渡口为文化积淀,以水、林、田、村相融相依为风貌特征的滨江生态森林型郊野公园”的功能定位。

图34 松南郊野公园现状

图35 松南郊野公园现状肌理图

图36 松南郊野公园总平面图

图37 空间意向图

图38 功能布局规划图

图39 种植布局规划图

图40 游憩活动和游线组织规划图

图41 黄浦江沿岸鸟瞰图

松南郊野公园提出 “‘云间•渡’公园——一处可以恣意呼吸的地方,一个爱的空间”的规划理念。旨在以“渡口”为核心,连接都市与郊野、传承历史与现在、沟通心灵与心灵(图36)。

规划自北向南形成“红黄绿”三色彩带空间,以充分体现城镇空间向郊野地区的过渡以及公园整体生态、生活、生产的协调发展。“红带-城镇过渡带”以生态办公、度假酒店、游客接待中心、餐饮等功能为主。“黄带-林田观赏带”以江北路为载体,依托“生态眼”的线形设计,整合田块、林地、点状设施形成的特色景观道路,塑造带状空间。“绿带-滨江休闲带”指依托黄浦江、滨江涵养林及优质农田,形成静谧的滨江观赏空间(图37)。

规划自西向东形成三大特色功能片区。“米市渡滨江休闲区”涉及米市渡村、打铁桥村,以大片水源涵养林与打铁桥村的连片水稻田为生态基底,大涨泾、洞泾两大水系形成“一岛一湾”。“长溇林田观赏区”规划保留该区北林南田、河泾分明、田村相依的空间特征。依托 “生态眼”道路设计整合既有空间资源,引入农林生态科普、滨江游憩、乡村美术体验等功能,形成重要的农林综合区。其中,乡村美术体验将丝网版画这一非物质文化与保留民宅相结合,经过建筑改造形成可供开展体验、观赏等活动的艺术空间。“森林保育观光区”规划重点结合北部车墩影视基地,设计以特色植被景观为亮点的影视外景地拍摄,以水系、林地为载体,开展水上运动体验、密林宿营、果园采摘等活动,形成森林综合保育休闲区(图38)。

针对现状农林水网等要素,规划提出“整田、理水、护林、优路、治村”的整体设计思想,挖掘、提亮、增色独具吸引力且具唯一性的生态要素,在保育生态基底的同时,提升郊野品质,增加趣味(图39)。

在满足基本服务功能的基础上,松南郊野公园兼顾农民造血机制,适当安排与公园相融的功能要素。考虑交通区位,结合村庄改建等,设置康体疗养、养老养生、科普教育、修养礼佛、休闲体育、酒店、餐饮等功能(图40),并设计丰富的游径路线。

松卫公路以西为一期启动区范围,用地面积约506hm2。规划完整保留现状自然肌理,并依托千年米市渡口文化和既有村落改造,营造“西林东田、水湾相连、湾(龙蟠)岛(大涨泾)相望”的空间意向,规划设计爱之舟、爱情纪念林、四湾水村、龙蟠湾等特色景点,形成集文娱休闲、乡村体验等功能为一体的综合活动区。

当前松南郊野公园正积极推进区内企业与非保留村庄的拆迁,全方位着手完善相关服务设施、提升功能,并实现与开发带动项目同步竣工同步交付。近期将完成一期启动区范围建设资金筹集,率先启动西旅游接待中心等新建项目。至2016年3月基本完成一期开园建设(图41-图43)。

4.5 长兴郊野公园规划

长兴郊野公园位于长兴岛东北部,东临镇东社区、南靠凤凰社区、西至青草沙水库滩涂、北依青草沙水库。规划范围东至G40沪陕高速,南至潘圆公路-滩涂,西至青草沙水库滩涂,北至青草沙水库一级保护线,用地总面积为29.69km2。

长兴郊野公园以“两行杉树、水路并行、二四成网、聚格成神”构成水乡肌理特征;以“橘树、杉树”构成多层次林园景观;以“滩涂、水库、骨干河道、湿地、大片水面”构成岛屿湿地型水系景观;以“景观风貌良好的度假村及江南水乡村落”构成建筑景观,营造出一个“田成格,水临路,林成行,村依水”的景观格局(图44)。长兴郊野公园将成为融合健身、游憩、修养、观光等游憩功能的远郊生态涵养型的郊野公园。

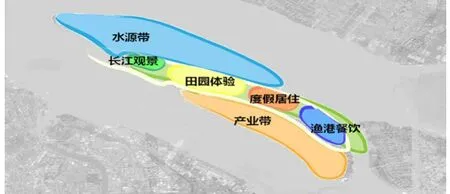

规划长兴岛整体形成“东悠西宁,南显北隐,北部水源带、中部郊野公园带、南部产业带”的空间意象。其中,中部郊野公园带从东向西,结合未来地区发展将形成渔港餐饮特色、度假居住、田园体验、长江观景四大空间(图45)。

依托长兴郊野公园的现状特色,规划提出“‘净之洲’——长兴净界,海上绿洲”的规划理念,蕴涵生态绿洲(纯净)、长江精神(进取)、世外桃源(净心)、天人合一(境界)等4个层面的涵义,主要通过充分利用长兴岛洁净源水、新鲜空气、参天杉树,打造一处静谧绿洲;通过户外竞技挥洒汗水,强身健体,拼搏进取,延续长江永不止息、百舸争流的精神;通过古法耕作体验渔樵耕读式返璞归真的农耕生活,学会包容接纳;通过冥想静悟、修身养性,通过登高远眺,谈古论今、抒发情怀(图46)。

图42 一期规划平面图

图43 长溇村及都市农庄风貌

图44 a) 长兴郊野公园现状1

图44 b) 长兴郊野公园现状2

图45 长兴郊野公园总平面图

图46 长兴郊野公园空间意象图

图47 长兴郊野公园规划功能结构图

图48 长兴郊野公园一期总平面图

规划以青草沙水库、生态杉林、橘园农田等生态资源为基底,依托潘圆公路、G40沪陕高速发展轴,串联3个主要服务节点,形成由“水源涵养区、度假休闲区、田园耕作区、森林湿地区”四大功能区构成的规划结构(图47)。水源涵养区位于单元北部毗邻青草沙水库的林田带状区域。通过密植杉林、贯通水系来形成具备良好生境的水源涵养区域。区域内布置例如林中栈道、树屋、地方民俗展示、野营、徒步等活动。度假休闲区位于单元东端,靠近G40沪陕高速,规划结合现有游憩公园、橘园等,设置文化、养生等功能。区域内布置观水库、桔园采摘、康体运动、休闲养生、骑马、球类活动、划船等活动。田园耕作区位于单元中部,结合现状典型江南水乡风貌,以自然之道、养自然之性,品农耕文明之质朴悠然,打造田园生活环境,规划设置居住功能,布置花间堂,民宿村落、农耕展示馆、古法种植园等活动。森林湿地区位于单元西端,紧邻长江和青草沙水库。规划取自然之势、演绎沙地文化,设置江景观澜、度假疗养等活动。

长兴郊野公园一期启动建设区位于长兴郊野公园东侧,紧靠长江隧桥,其四至范围为G40沪陕高速—潘圆公路—凤凰路—先丰河—青草沙一级保护线,用地面积5.58km2(图48)。规划依托现状网络肌理,从“理水、护林、整田、拓路、置村”5个要素出发,形成以运动健身游憩、禅修静思养心和中医养生体验为主的度假休闲区。

[1]张玉鑫. 上海城市空间发展评估与思考[J].上海城市规划,2013(3):11-17.ZHANG Yuxin. The Assessment and View of Shanghai Urban Space Development[J]. Shanghai Urban Planning Review,2013(3):11-17.

[2]张玉鑫.“创新驱动,转型发展”背景下上海市城乡规划发展战略研究探索[J]. 上海城市规划,2012(5):1-8.ZHANG Yuxin. Study on the Development Strategy of Shanghai under the Background of“ Innovationdriven and Transitional Development”[J]. Shanghai Urban Planning Review,2012(5):1-8.

[3]丛艳国,魏立华,周素红. 郊野公园对城市空间生长的作用机理研究[J].规划师,2005(9):88-91.CONG Yanguo,WEI Lihua, ZHOU Suhong.Mechanism Study on the Role of Country Parks in the Growth of Urban Space[J]. Planners,2005(9):88-91.

[4]张骁鸣. 香港郊野公园的发展与管理[J]. 规划师,2004(10):90-94.ZHANG Xiaoming. Development and Management of Country Parks in Hong Kong[J]. Planners,2004(10):90-94.

[5]郭淳彬,徐闻闻. 上海市基本生态网络规划及实施研究[J]. 上海城市规划,2012(6):55-59.GUO Chunbin,XU Wenwen. Studies on the Planning and Implementation of Shanghai Basic Ecological Network[J]. Shanghai Urban Planning Review,2012(6):55-59.

[6]上海市城市规划管理局. 上海市城市总体规划(1999—2020)[R]. 2001.Shanghai Urban Planning Administration Bureau.Shanghai City Master Plan(1999—2020)[R].2001.

[7]上海市城市规划设计研究院. 上海市基本生态网络规划[R]. 2010.Shanghai Urban Planning and Design Research Institute. Planning of Shanghai Basic Ecological Network[R]. 2010.

[8]上海市城市规划设计研究院. 上海市青西郊野单元(郊野公园)规划[R]. 2013.Shanghai Urban Planning and Design Research Institute. Shanghai Qingxi Countryside Unit(Country Park)Plan[R]. 2013.

[9]上海市城市规划设计研究院. 上海市松南郊野单元(郊野公园)规划[R]. 2013.Shanghai Urban Planning and Design Research Institute. Shanghai Songnan Countryside Unit