关于广松涉 “四肢结构”之认识论和实践论的理论探源

2013-10-11邓习议

○邓习议

(湖州师范学院政治学院,浙江湖州313000)

20世纪初,从海德格尔后期哲学到维特根斯坦等逻辑实证主义哲学家,开辟了由古代本体论、近代认识论到现代语言哲学的语言学转向,试图通过语言 (逻辑)分析来消解传统形而上学。至20世纪80年代,语言哲学则被认为不过“是心灵哲学的一个分支”,而“‘从语言哲学那里取得了优势地位’。与心灵哲学的出现相联系,身体问题和他者问题也越来越重要。”[1]7就日本哲学而言,从西田几多郎到广松涉,在哲学理路上,我想大致也是与西方哲学这条主线相契合。广松涉是继西田几多郎之后的日本第二个具有原创性的哲学家。他在西田由“纯粹经验”到“场所逻辑”的哲学转换的基础上,通过深入研究与探讨马克思主义哲学、东方哲学和西方哲学 (尤其是法国哲学家梅洛-庞蒂的身体现象学),构建出具有原创性的广松哲学。

一 理论缘起:对胡塞尔“三项图式”的克服

“四肢结构”是广松涉《存在与意义》两卷本中的一个核心概念,是广松哲学的认识论和实践论的理论基石,对于我们深入理解与把握广松涉随处强调的认识世界和实践世界的关系辩证法这一理论旨趣,起着至关重要的作用。“四肢结构论”的提出,缘于广松在社会历史观方面主张“脱欧入亚”,主张由西方以物质福利为中心的物的世界观 (实体主义)转换为东方以生态学价值为中心的事的世界观 (关系主义),反对以欧洲为中心的产业主义,倡导以生态学价值为中心的价值观。作为这种社会历史观在哲学上的表现,就是广松明确拒斥以胡塞尔现象学的“意识对象-意识内容-意识作用”的三项图式,而提出以超越近代哲学的“主客二分”为理论目标的“四肢结构论”。

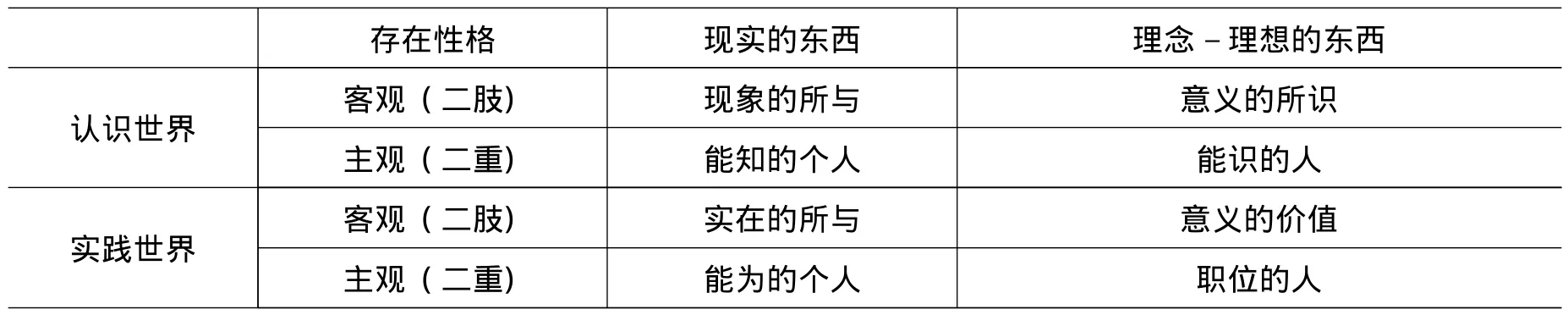

“四肢结构”是广松用于论证其事的世界观的一个比喻性术语,是广松对认识世界和实践世界的四个存在契机的函数式的精到把握,旨在论证“主-客”、“心-物”的不可分性,从而为其关系主义提供认识论的基础。《存在与意义》第一卷 (1982年)讨论的是认识世界的存在结构,即“现象的所与-意义的所识”和“意义的所识-能识的人”的“四肢结构”。在广松看来,胡塞尔的“意识对象-意识内容-意识作用”的三项图式,实际上可以简化为“主观 (意识内容-意识作用)-客观 (意识对象)”的图式,胡塞尔所谓的“主观-客观”的一致,实际上是主观内部的一致,即“意识内容-意识作用”的一致。正是这种主观内部的一致,使得近代认识论愈发走向闭塞,最终引发近代认识论的危机。在《世界的主体间性的存在结构》一书中,广松从胡塞尔的“主体间性”概念入手,对近代哲学的“主客二分”的认知图式进行条分缕析的批判与扬弃。广松指出,作为近代认识论的根本前提的“主观-客观”图式的特点是,(1)主观的“各自性”,(2)认识的“三项性”,(3)条件的“内在性”。其基本理路是,认识归根结底是“同型”的各种个人的意识,个人在“意识作用-意识内容-意识对象”的三项图式中把捉对象,而直接出现于主观面前的条件,不是客体本身,而是内在于意识的内容即表象或观念。由这一根本前提,引发了近代哲学中“外界存在”或“他我认识”的难题,进而使得意识内容与客体本身的对应即认识的客观有效性,在原理上成为不可能。为了走出这一认识论的隘路,打破这种认识论的闭塞状况,20世纪前半期发生的所谓“语言学的转向”,就是试图消解这一问题本身 (1979年,罗蒂在其《哲学与自然之镜》一书中,宣告了“近代认识论的终结”)。在广松看来,分析哲学试图在语言的层面阐明与消解认识的问题,这无异于是在回避问题。在这一哲学背景下,广松的解决之道是:第一步,以“主体间性”的概念,拒斥或取代主观的“各自性”。“主体间性”,也译“共同主观性”,这是现象学为克服他我问题的难题而使用的一个概念装置,胡塞尔试图以此重新确立复数的超验论的自我。胡塞尔的错误在于,与笛卡儿一样,首先确信有一个确切无疑的主体,然后各个主体之间才形成主体间性的关系。广松坚持,把这种单元性的超验论的主观性“实体化”,恰恰是一种物象化的误视。换句话说,所谓“主体间性”,并非如胡塞尔所设想的那样,首先存在各种“主观”,尔后通过对“主观”之间的感情移置等操作,而事后形成相互关系。实际上,“主体间性”指的是历史地、社会地形成的共同性或共同关系本身。“马克思恩格斯早就主张,意识的主体间性,是感觉或感情的历史的、社会的共同主观化,并基于这一观点而构筑了唯物史观。”[2]21在此意义上,主体间性的源头,在于马克思主义哲学,而不在于胡塞尔现象学。这样,“主体间性”,就不是一个“实体概念”,而是一个“过程性”、“功能性”的形容词或副词的概念,是基于社会交往而形成的“我”及其“我们”的“同型化”。这一观点,显然是广松对格式塔心理学中“似动现象”关于物理现象与心理现象的同型性,在哲学上的挪用。第二步,用“四肢结构联系”拒斥或取代“三项图式”及其“内在性”。具体而言,是把“意识对象-意识内容”这二项改造为“现象的所与-意义的所识”(现象的对象的二肢性),剩下一项“意识作用”,则继续引进胡塞尔的“主体间性”的概念,亦即将“意识作用-主体间性”这二项改造为“能知的个人-能识的人”(能为的主体的二重性)。这样,“意识对象-意识内容-意识作用”的三项图式,最终被置换为一种“四肢结构关系”。这种双关性对应或四肢结构关系,即广松所谓的“反照的关系规定性”或“事的世界观”,广松试图由此克服并超越传统哲学以实体性的“主客二分”为特点的“物的世界观”。在胡塞尔的“意识对象-意识内容-意识作用”的三项图式中,作为意向作用抵达意向对象的中介的意向内容是先行给定的,意识对象与意识内容之间,不是一致而是对立;如果说确实存在一致的地方,那也仅仅是意识内容之间的一致 (内在性)。这样,意识对象与意识内容之间,就被存在性地截断开来,二者之间始终横亘着一条鸿沟,近代认识论也因此而日益陷入狭隘与闭塞。在广松看来,现象世界中人们所感知的音、色、形、味等,绝不是感性的集合体,即绝不是现象学中实质上的意识内容之间的一致,而是具有深度与厚度的有形事物,是负载着“图书”、“钢笔”等读写的意义的具体事物。这种某物作为某物的意识的“作为”结构,正是世界的初始的存在方式。这是因为,“意识不是原封不动地接受现象赋予的东西,而是作为现象赋予的东西之外的某物、现象赋予的东西之上的某物而被意识。”[2]34比如,我们用粉笔在黑板上画了一个圆。此时我们不仅仅感觉到黑板上粉笔的痕迹这一真实的“现象的所与”,而且将该所与以“圆”这一非现实的“意义的所识”来把握。广松将这一事态称之为“自为的‘对象的二因素’的非现实-现实的二肢性的统一结构”[3]。“现象的所与”与“意义的所识”不是空间性地分离的存在,非现实的“意义的所识”的黑板上的“圆”在现实的“现象的所与”粉笔的痕迹当中被赋予生命。广松强调,一切现象都是这两个契机的浑然一体的统一态。与此相应,主体方面也具有“现实-理念”的二重性。例如,在语言交往中,无论我要理解他人的语言,还是要使他人理解我的语言,我都不能是独自言说“私人语言”的唯我论者,而只有作为“某国语言的主体一般”才能够彼此交流。诸如笛卡儿所谓的“自我”或费尔巴哈所谓的“自然的人”这种处于与他人的交往之外的“人”,实际上是不存在的。所谓主体的“现实-理念”的二重性,通俗地说,就是人的“自然性-社会性”、“肉体性-精神性”或“具体性-普遍性”的二重性。其中,自然性、肉体性和具体性具有场所的、现实的存在性格 (作为“我”的我),社会性、精神性和普遍性具有超场所的、理念的存在性格 (作为“我们”的我)。广松强调,这种主体的“现实-理念”的二重性,并不是类似费希特眼中那种先验的结构,而是与主体的主体间性的自我形成是表里一致的。所谓“现象世界,即是作为‘我’的‘我们’去认识‘现象’之外的‘意义’”[2]54。我们知道,任何结构都具有类似“整体大于部分之和”的功能性、关系性的特点,而广松更是将这种“四肢结构”看作一种“关系态”或“事态”,称自己的这种认识论为“事的世界观”。回过头看,在仅仅是意识内容之间的一致性 (主观内部的一致,而不是主客的一致)的意义上,我认为,广松的“四肢结构”确实实现了对胡塞尔“三项图式”的超越。就此而言,胡塞尔现象学的“三项图式”显然是触发广松之所以提出“四肢结构”的一个至关重要的理论机缘。

《存在与意义》第二卷 (1993年)讨论的是实践世界的存在结构,即“实在的所与-意义的价值”和“能为的个人-职位的人”的“四肢结构”。其中,“现象的所与-意义的所识”和“实在的所与-意义的价值”的各项称作“肢”,因此其关联项又称作“二肢性”;“意义的所识-能识的人”和“能为的个人-职位的人”的各项称为“重”,因此其关联项又称作“二重性”。“四肢结构”的实质,是一种关系存在论。但在表达上,广松却不得不随处借用传统哲学的“主客二分”的表述方式,指出自己之所以把四个契机区分为客观与主观,主要是为了叙述的方便,或者说为了照顾近代范畴背景下的思维定势,并反复强调现实的东西有两个 (二肢),理念-理想的东西有两个 (二重),这四个契机中的任何一个都不能独立自存。关于现实与理性的关系问题,读者或许很容易想起黑格尔著名的“凡是合理的东西都是现实的,凡是现实的东西都是合理的”、“主体即客体”之类的论断,不同之处在于,黑格尔那里实体性的一肢一重的“现实”、“理性”或“主体”、“客体”,到了广松这里已转换为一种关系性的二肢二重结构。“现象的所与-意义的所识”、“实在的所与-意义的价值”属于世界存在结构的客观层面,是现实的东西,具有场所的、个别的、易变的存在性格;“能知的个人-能识的人”、“能为的个人-职位的人”属于世界存在结构的主观层面,是理念-理想的的东西,具有超场所的、普遍的、不变的存在性格。因此,作为认识世界和实践世界的存在结构的“四肢结构”,也可确切地称作“二肢二重结构”。这种对四肢结构的“横向分割”和“纵向分割”而形成的四个“项”的契机,不是各自封闭的独立存在,而是一个“开放系统”,每个“项”都是关系性的“反照的结节”。关于“四肢结构”理论的意义,如广松自己后来所谈到的,“对我来说,是把这一情况称作对‘意识对象-意识内容-意识作用’的三项图式的克服或‘事的世界观’,我的说法妥当与否另当别论,我想从物的世界像到事的世界观的转换确实是世纪末的大趋势”[4]498-499。

表1 四肢结构 (二肢二重结构)

二 思想源头:索绪尔结构主义语言学

在《存在与意义》第一卷“前言”中,广松谈及对其哲学的形成产生过重要影响的哲学家,其中不仅有马克思与黑格尔,另有文德尔班、李凯尔特、柯亨、卡西尔、哈特曼、弗雷格、迈农、罗素、维特根斯坦、胡塞尔、海德格尔、萨特、梅洛-庞蒂,甚至还有古代柏拉图和龙树的影子。此外,作为日本人,他还受到西田几多郎和三木清哲学的影响[5]。就“四肢结构”而言,这里我想集中有限的笔墨,从思想源头上重点探讨其与索绪尔的关系。与我们开头谈到的发端于20世纪初的语言学转向以及与心灵哲学相联系的身体问题、他者问题有关,我发现,无论从“能-所”的词形还是词义上看,“四肢结构论”主要应该源自索绪尔结构主义语言学的影响。“能指”和“所指”,是索绪尔在其《普通语言学》中提出的一对核心概念,“能指”意为语言文字的声音、形象,是表示者;“所指”意为语言的意义,是被表示者。符号是“能指”和“所指”的结合,是用一个东西来指另一个东西。以玫瑰花为例,玫瑰的形象是“能指”,爱是其“所指”,两者加起来,就构成了表达爱情的玫瑰符号。在广松哲学中,“现象的所与”与“意义的所识”分别相当于索绪尔符号学中作为表示者的“能指”与作为被表示者的“所指”。从表述上的简捷性与通俗性着眼,我们可以把“现象的所与”与“意义的所识”简称为“现象”与“意义”。在我看来,广松之所以不使用简便的“现象”与“意义”的表述,而要使用繁杂的“现象的所与”与“意义的所识”,主要目的是为了使现象世界的这种对象的“二肢性”,与现象世界的能知的主体的“二重性”即“能知的个人”与“能识的人”,在词形上相对应。换句话说,是为了突出索绪尔所谓的“能指”与“所指”关系。同理,我们也可以把《存在与意义》第二卷中繁杂的“实在的所与”与“意义的价值”简称为“实在”与“价值”。广松之所以要使用拗口的“现象的所与”与“意义的所识”,同样是为了使实践世界的这种财态的“二肢性”,与实践世界的能为的主体的“二重性”即“能为的个人”与“职位的人”在词形上相对应,换句话说,仍然是为了凸显索绪尔所谓的“能指”与“所指”关系。

广松所谓的“所与-所识”、“能知-能识”与索绪尔的“能指-所指”之间,不仅在词形上具有一种对应关系,——两者各自的概念中都具有一种“能-所”结构。而且,两者在词义上也兼有一种对应关系,——在索绪尔那里,“能指”主要是指与人有关的语音,“所指”主要是指与物有关的语义;在广松那里,“能知-能识”只是与人 (能知、能为的主体)有关 (相对于索绪尔的与人的语音有关的能指),而“所与-所识”只是与物 (现象、实在的所与)有关(相对于索绪尔的与物的语义有关的所指)。总之,无论在词形上还是在词义上,广松的“四肢结构”的术语,可以说至少有一半是源自索绪尔的结构主义语言学。

在索绪尔那里,“能指”和“所指”之间是一种结构性、功能性的关系。我们知道,广松的关系主义旨在超越近代哲学的“主客二分”,而索绪尔的“能指”和“所指”的“作为”关系,恰好从客观和主观两个方面,为广松的四肢结构论提供了最直接的理论资源。关于这一点,我们从“主客二分”与“四肢结构”的差异比较中,可以很容易看出。在广松看来,如果说近代哲学确实也存在“主客一致”的地方,那也充其量是主观内部即意识内容之间的一致。那么,广松又是通过何种方式克服与超越这种“主客二分”的呢?广松的做法就是我们前面涉及到的,在客观方面,区分出认识世界的“现象的所与”和“意义的所识”以及实践世界的“实在的所与”和“意义的价值”;在主观方面,区分出认识世界的“能知的个人”和“能识的人”以及实践世界“能为的个人”和“职位的人”。不难看出,这种“四肢结构”的主观方面的显著标志是索绪尔的“能指”,客观方面的显著标志是索绪尔的“所指”。显然,广松的用意是,援用索绪尔关于“能指和所指的结合而形成符号”的观点,通过将主观方面的二重性 (二“能”)与客观方面的二肢性 (二“所”)结合而形成功能性、关系性的“四肢结构”,以实现对近代哲学的“主客二分”的克服与超越。这里所谓的功能性、关系性,如果我们联系亚里士多德关于一只被肢解下来的手不成其为手的观点,就很容易理解。与索绪尔的“能指”和“所指”相映成趣的是,在此之前,赫斯也提出过关于“能思”的主体与“所思”的对象的观点。通常,我们说当一种思想形成之后,即便思想家自身也说不清其某个观点的形成,究竟源自别人的哪种观点的影响,更何况作为某一思想家的研究者。从现有的材料来看,可以肯定的是,作为马克思主义哲学研究者的广松,对赫斯的观点有着比较深入的了解与研究;而作为“四肢结构论”的提出者的广松,可以推断是熟知并深受作为结构主义语言学家的索绪尔的影响。

此外,广松“四肢结构论”中关于现象和实在、意义和价值的存在性格的观点,与迈农的对象理论和文德尔班的价值理论也有相通之处。粗略一看,相对于传统的思维模式,广松的上述客观与主观的区分,似乎并无新意。但是,如果稍作细致的比较,我们就会发现,与传统的思维模式不同,广松的“四肢结构”新就新在其盘根错节式的在客观中有主观,在主观中有客观,在客观和主观中既有现实的、场所的存在,也有理念的、超场所的存在。即,把现象、实在、意义及其价值看作客观的东西,把能知能为的个人、能识的人及其职位的人看作主观的东西。其中,现象、实在以及能知能为的个人是现实的、场所的存在,意义及其价值、能识的人及其职位的人是理念的、超场所的存在。我认为,广松的这种交叉性、融合性、关系性的观点,主要源自文德尔班和迈农。新康德主义者 (西南学派)文德尔班在其价值哲学中,把世界区分为“事实世界”和“价值世界”,进而将知识区分为事实知识和价值知识。文德尔班强调,价值不是作为对象本身的特性,而是相当于一个估价的心灵而存在,价值作为主体尺度,总是与作为客体尺度的真理相联系。在广松的实践世界的四肢结构中,“现象的所与-意义的所识”、“实在的所与-意义的价值”大体上与文德尔班的“事实世界-价值世界”相对应。与文德尔班不同,在价值推理论的层面,迈农基于其对象论关于“可能的对象”和“不可能的对象”的区分,提出了关于中立性价值的假设。在迈农看来,假设的对象是客观的,假设本身无所谓错误,它只涉及对象的真假。“金山”、“圆的正方形”之类非现实的存在,仍然是可以思考的对象。也因为如此,在《存在与意义》第二卷中,广松不仅明确提出了七种价值对象性,即,兴发的价值感受、较认的价值评价、欲动的价值希求、当为的价值应对、期成的价值企图、照会的价值判定和叙述的价值判断[6]46-48,而且分别对它们进行了详细的阐述。从广松对文德尔班的价值理论、迈农的对象论及下面我们将了解的哈特曼的实在论的挪用与推进来看,“四肢结构”具有浓厚的折中主义的色彩。这样,归根究底,我们又应该回到前述龙树所谓“一切实非实,亦实亦非实,非实非非实,是名诸佛法”的中观哲学中去寻找解释。我发现,龙树那里所谓的“实”和“非实”,实际上可以替换为广松所谓的“客观”和“主观”。从学理上看,这种亦实亦虚、亦真亦幻的“主客一致”,在多大程度上实现了对近代哲学的“主客二分”的克服与超越,还真是难以称量。但无论如何,有一点是肯定的,在拒斥或克服主观内部即意识内容之间的一致的含义上,广松在其“四肢结构论”的系统阐发中,确实可以说是试图将近代哲学的“主观”或“客观”的单孔镜,置换为“主观”和“客观”的双孔镜。

在“四”重形式方面,“四肢结构”则明显与哈特曼的实在论及海德格尔的“四元存在结构论”有形似之处。与迈农的观点类似,德国批判实在论者哈特曼也指出,存在有两种基本形式,其一,存在于时空中的实体,它们由特殊的事物组成;其二,存在于时空之外的部分,它们包括本质、价值和数等。哈特曼认为,这两种存在都是客观的存在。正是源自迈农和哈特曼这类观点的启发,广松才把现象、实在以及能知能为的个人看作现实的、场所的存在,将意义及其价值、能识的人及其职位的人视为理念的、超场所的存在。哈特曼还认为,在逻辑上,精神的存在先于实在的存在,正是“精神的存在”创造了历史。“精神存在”有三种形态,即客观精神 (超个人的历史精神)、客观化了的精神 (客观精神和个人精神共同作用的产物)和个人精神。存在的原始的特殊化,实现于“现存在 (Dasein)-属性存在 (Sosein)”和“实在的存在 (reales Sein)-观念的存在 (ideales Sein)”这两组对立的存在之中。在我看来,两组对立分别相当于“四肢结构”的客观方面即“现象的所与-意义的所识”和“实在的所与-意义的价值”的存在结构。按照广松“物象化论”的逻辑,哈特曼眼中的这种存在结构,实际上相当于广松上述“四肢结构”的客观方面。在此意义上,广松的“四肢结构”的主观方面即“能知的个人-能识的人”和“能为的个人-职位的人”,可以算作是对哈特曼实在论中光有客观维度而缺乏主观维度的填补或纠偏。

如果说索绪尔的“能指”和“所指”以及赫斯“能思”和“所思”从词形上为广松的“四肢结构论”的提出提供了契机,那么,海德格尔关于天地人神的四元存在结构的观点则在“四”重性上成为广松的“四肢结构”的构型的机缘。海德格尔在其《诗·语言·思》一书中,系统阐述了世界是“天空、大地、短暂者和神圣者的统一的四元”,通过对“此在”的现象学分析,重新提出并回答了存在的意义问题。即使撇开这一点不说,我们仍然可以从广松《存在与意义》与海德格尔《存在与时间》在书名上的类似,以及广松的“用在性”与海德格尔的“上手性”的类同,体会到后者对于前者的“四肢结构论”的提出的重要影响。并且,在某种意义上,海德格尔的“天地人神”的“四元存在结构论”及广松的“四肢结构论”或“事的世界观”,或许还可以从现实世界在空间上的长、宽、高的“三维性”和时间上的“一维性”即“四维时空”或“四量向宇宙说”中找到理论支点,“物理现象之世界,应视为四度连续体……构成此连续体之元素则为无数事端 (event-point),或时空点。”[7]216透过“四肢结构”的上述内在逻辑,我们可以看出,广松哲学的形成恰恰是与众多东西方哲学家之间的“主体间性”的产物,从一个侧面正是反映出日本哲学的移植性与融合创造性的特点。

三 逻辑起点:作为 (是比“是”更深层的规定)

逻辑起点是范畴体系的起始范畴。在黑格尔逻辑学中,作为逻辑起点的“纯有”是一个最简单、最抽象的规定,它“不以任何东西为前提”、“不以任何东西为中介”,它揭示了对象最本质的规定,其逻辑学的整个理论体系的“全部发展都包含在这个萌芽中”,“那在科学上最初的东西,必定会表明在历史上也是最初的东西”。恩格斯也认为,所谓逻辑起点,就是“科学应该从何开始?”科学应该从最简单最基本的东西出发,从中推演出整个科学的体系。哲学作为一门古老的科学,其存在论的逻辑机制是,“通过‘是’规定作为‘是者’的‘存在’(Being)。”[8]根据哲学家们对Ontology的核心概念to on(to be)的理解的不同,主要形成了“是”(巴门尼德、柏拉图、亚里士多德)、“有”(黑格尔)和“存在”(海德格尔、萨特)这样三种不同的界定。Ontology的核心概念是希腊语on(拉丁文ens,英文being,德文sein)。on是希腊语eimi的中性分词形式,而eimi系希腊语中单数第一人称的系词,相当于英语“I am”,意思是“依靠自己的力量能运动、生活和存在”[9]610。在汉语语境中,随着对陈康先生相关思想的重视以及对古希腊语系词词义的深入把握,很多学者倾向于将to be(to on)直接翻译为“是”,而将Ontology直接翻译为“存在论”、“是论”,理由是这更符合西方哲学追求判断与逻辑可靠性的理论本性。

广松不同意上述关于“是”的实体性规定,因为这意味着“是者”必须满足两个相应的条件,第一,能够思想或表达,由此划清“是”与“不是”的界限,把“不是”(“非存在”)排除于意义之外。第二,是“善”的,由此反映了一种内在的价值论设定。我发现,表面上看,广松此处关于“是者”的两个条件不无道理,但问题是,广松的批评只是着眼于“是者”,而恰好把“是”忽略掉了。其一,“是”作为判断词,当然应该存在运用这一判断词的主体,当主体判断某物“是”存在,同时当然也就意味着某物“不是”非存在。其二,主体的某物的判断,自然每次都是一种附着了社会的、文化的内涵的价值判断,而不可能抱一种毫无价值取向的中立态度。这样一来,如我们即将看到的,广松原本意在说明“‘作为’是比‘是’更深层的规定”,然而此处恰好犯了一个偷换概念的错误,即,把“是”偷换为截然不同的“是者”,而成为“‘作为’是比‘是者’更深层的规定”。

明眼的读者也许马上注意到,广松这里所提到的两个条件,言外之意无非是我们前面已经了解过的“现象的所与-意义的所识”或“实在的所与-意义的价值”的另一种说法。广松坚持,“现象的所与”和“意义的所识”作为现象的所知的二肢性契机,二者不是独立自存,而是作为关系态中的一个“项”,所与“作为”所识,相对于能知的主体而对等有效。如前所述,“所与-所识”的概念,是广松受自索绪尔的“能指-所指”概念的启发而形成的概念。“所与”类似能指的声音与形象,如“玫瑰”的字形与声音;“所识”类似所指的意义,如玫瑰代表的意义“爱”。所谓等值化的统一,就是通过“作为”,把“所与”与“所识”,“能指”与“所指”无缝隙地链接起来。直观地说,“玫瑰”(所与、能指)与“爱”(所识、所指)之间,具有等值性:“玫瑰”“作为”“爱”。“玫瑰”“作为”“爱”,是比古希腊先哲所谓“玫瑰是红的”、“爱就是互相眷恋”之类的知性判断更深层的规定,这种关系规定性即“等值化的统一”。关于这一点,我觉得古希腊的艾修斯倒有更为形象的描述,据他说,“留基波和德谟克里特说感觉和思想都是身体的变形。”[10]50詹姆士也曾指出,我们日常生活必定看到的时间、空间、差异、相同、变化、比例、原因等等关系,正如词项一样,都是感觉之流不可分割的组成成分,必定看到连接关系和分离关系,都是感觉之流的真正组成成分。就“四肢结构”而言,广松就是“把‘现象的所与’作为它之外的‘意义的所识’而被感知的这个‘作为’关系,称为‘等值化的统一’。”[11]30他强调,现象的所与和意义的所识的“作为”结合或“等值化的统一”,并非现实的现象之间的实际结合,而是现实的契机与理念-理想的契机的“结合”。

广松曾与港道隆合著《梅洛=庞蒂》一书,其关于“作为”的观点,深受梅洛-庞蒂的影响。“…… ‘等值化的统一’、‘作为’,是意义的所识的现象的所与的‘异-化’的显出、‘区-别’的‘彼-此’的分裂,是以建立在这种‘异’上的两项反而‘同立’,随着所与相对于两项异-同的关系性的‘无背景-化’,以宛如所谓事情的同一性这种‘图形-化’的‘异与同的统一态’的形相对能知的主体对等有效的‘理念-理想的统一性’。此外,‘作为’的‘als’,可以说既是在示差性区别中的 anders als的 ‘als’,又是 als etwas gelten 的 ‘als’。”[6]145-146“等值化的统一”的标志性用语是“作为”(として)。这是“一种独特的‘异和同的统一’,用黑格尔式的话来说,是‘区别性和同一性的同一性’,是‘现实与理想的区别化的统一。”[11]31在广松看来,所谓等值化的统一,就是“‘异 (差异性)’和‘同 (同一性)的原基的统一态”[11]149,是一种比“系词的存在性 (是)”更为深层的根源性规定。如果我们用广松所谓比“是”更深层的规定—— “作为”——把《存在与意义》两卷本所阐述的世界的存在结构串联起来,那么,认识世界的“四肢结构”就是“作为能识的人的能知的个人在一定的现象的所与中认知意义的所识”,实践世界的“四肢结构”就是“作为职位的人的能为的个人在一定的实在的所与中认同意义的价值”。举例来说,此刻我发现手头的这张X光照片的某个部位有癌的影像。在近代的“主观-客观”或以胡塞尔为代表的“意识对象-意识内容-意识作用”的“三项图式”的认知模式看来,这不过是“主观的我”观察“客观的癌的影像”,主客观被直接置入“感知-判断”的二项图式中。可是,从物象化论的视角来看,真实的事态是:“我从X光照片”“读取某种特定的影像”,“21世纪的医学掌握者即作为医生我”,“把某种特定的影像作为癌症来认知”,由此呈现着“作为医生 (能识的人)的我 (能知的个人)”和“作为癌的影像 (意义的所识)的某种特定的影像 (现象的所与)”的“四肢结构”[12]。“四肢结构”中的每一肢各自仅仅是函数中的一个变数,总体的关系从根本上先于要素而存在。并非首先存在四个分肢要素,然后各要素之间结成关系。反之,在先在地、单独地把主观的“我”和客观的“癌的影像”直接置入“感知-判断”的二元认知模式中,不过是把上述作为关系的“事”简单化,——欧洲哲学中的“个体”、“自我”、“普遍”、“先验的主观”等基本概念,都是“物象化的误视”的产物——,广松将这种意在克服胡塞尔“三项图式”的四肢结构关系态,称之为“事的世界观”。

詹姆士曾对同一性作有三种区分,(1)根据心理学原理,它使我们感觉到后来的经验与先前的经验相同。(2)根据存在论原理,任何东西都如其所是地a是a,b是b。(3)根据逻辑学原理,凡是关于某个主词的论断曾经为真则该主词永远为真。广松这里所说的“作为”是比“是”更深层的规定,显然是存在论意义上探讨。所不同的是,已不再停留于“a是a,b是b”这种线性的、实体性的探讨方式,而是转移到“a作为a之外的b,b作为b之外a”这种的函数的、关系性的探究方式,思维质点发生了根本的变化。詹姆士倾向于把“a是a,b是b”之类的语句视为一种“同语反复”。维特根斯坦也认为,说“一个事物与自身相同”,这是“一个再好不过的无用的命题的例子”[13]1363-1366这里,“作为”的功能与康德所谓的“统觉”相类似。在康德看来,统觉的先验统一,是我们对经验中纷至沓来的现象进行建构的必要条件。

在格式塔心理学中,“图形”在“背景”中的显现,有“类似”“同一”和“差异”这样三个不同的层次,在这三个层次中,“异-化”处于最基底的位置。例如,在街头与老朋友相遇时,会产生一种“重认的同一感”,看到两只麻雀时,则会产生一种“辨认的同一感”。广松认为这种情形,就是“异”、“同”的现象的显现。这种建立在异或同的关系基础上的认知,更具有基底性,因而是最基础的范畴。在最原基的层面,对人们的能知而言,通常感知忽略背景,而只是感知图形。例如,在所谓的“烘云托月”或“万绿丛中一点红”,人们一般专注于“月亮”或“红色”,往往忽视“烘云”或“万绿”。广松把这种某物的分辨的出现称作“异-化”(ver-schieden),把在这种事态中出现的东西称为“直接的某物”(etwas schlechthin)。所谓“异-化”,并非首先存在两个项,然后形成区别,而是通过“异-化”, “某物”直接地由“背景(无)”分辨为“图形”。这种“异-化”正是最原基的体验。在反思的层面,虽然有可能把同一性适用于目前问题的“某物”,即把“某物”看作具有某种“自我同一性”,但是在图形与背景的自为的分化的层面,把“直接的某物”的显现看作“同一性”的感知,却是层次上的错位。在逻辑性上,“异-化”的事态在前,“同一性”的感知在后,只有在原初性的“异-化”事态中,才能够形成“同一性”的感知。这里,广松的意思或许是因为“异-化”是最基底的状态,因此“图形”与“异-化”不是一个层次,而只能与“背景”处于同一个层次。反过来说,如果“图形”直接与“异-化”处于同一层次,那么图形必定还要另一个背景来衬托,这样势必陷入无限循环中而不可自拔。在此意义上,我们可以把“异-化”看作是绝对的东西,这一绝对的东西,通过比“是”更为根本的“作为”,在“背景”与“图形”中“所与-所识”出万物。在我看来,“作为”犹如一座桥梁,一个台阶,或一架梯子。“作为”的作用,在于过渡,在于趋同,在于契合。 “作为”的机制与隐喻有关。利科认为,隐喻的功能是“看起来好像……”“……是像……”[14]254,正在隐喻中,发生了所与与所识之间微妙的“作为”关系及其相互转换,一如后期维特根斯坦在其《哲学研究》一书中引用贾斯特罗《心理学中的事实与虚构》这本书中那张既像兔子又像鸭子的“兔鸭图”。“四肢结构”的旨趣,是以中介性的“作为”取代直接性的“是”,以关系性的“作为鸭的兔”或“作为兔的鸭”代替实体性的“是兔”或“是鸭”。实际上,如果说实体主义容易犯绝对主义的错误,那么关系主义显然更容易陷入相对主义的泥潭。这也正是我为什么说“作为”的机制与隐喻有关的原因。除此之外,“作为”还与语言的歧义有关。以“红色”为例,究竟应该把有着630nm波长的“红色”界定为物理的属性,还是界定为生理的属性,缘于“红色”一词本身的歧义性,在《辞海》中,“红”的解释达六种之多,涵盖了主客观的任何一个方面。在这种情况下,广松的回答方式,从其前面的理论旨趣来看,显然不是“红色”究竟是作为主观,还是作为客观,而是“作为”“主观”的“客观”,或是“作为”“客观”的“主观”。为了说明某个所谓的事实,心理学家总是不得不举一些极端的例子。虽然图形的表现是与它所处的背景相关的,随着背景的不同图形的表现会有所不同,但是“作为鸭的兔”或“作为兔的鸭”之类的情况,严格说来在现实中并不存在。无论如何,多数情况下,人们更需要在“这是兔”或“这是鸭”这种明晰的规定性中作出选择或判断。这样,说“作为”是比“是”更深层的规定,似乎无异于说“作为鸭的兔”或“作为兔的鸭”是比“这是兔”或“这是鸭”更深层的规定。正如贾斯特罗的书名所预示的,似乎这亦可能是“四肢结构”的“事实与虚构”?相信读者应有自己的判断。

[1] 杨大春.语言 身体他者[M].北京:三联书店,2007.

[2] [日]廣松渉.廣松渉著作集:第1巻[M].東京:岩波書店,1997.

[3] [日]野家啓一.「広松哲学」の成立過程 [EB/OL].(2004-08-03)[2012-03-03].http:∥www.nju.edu.cn/njuc/chi- jp/zryj/4.htm.

[4] [日]廣松渉.廣松渉著作集:第14巻[M].東京:岩波書店,1997.

[5] [日]高橋順一.アジアへの見果てぬ夢見続けた実践家廣松[EB/OL].(2004-04-05)[2012-10-15].http:∥www.bund.org/opinion/1072 -5.htm.

[6] [日]廣松渉.廣松渉著作集:第16巻[M].東京:岩波書店,1997.

[7] 张东荪.张东荪讲西洋哲学[M].北京:东方出版社,2007.

[8] 邹诗鹏.“Ontology”格义 [J].南京社会科学,2004,(12).

[9] 汪子嵩,等.希腊哲学史:第1卷[M].北京:人民出版社,1997.

[10] 北京大学哲学系外国哲学史教研室.西方哲学原著选读:上册 [M].北京:商务印书馆,1981.

[11] [日]廣松渉.廣松渉著作集:第15巻[M].東京:岩波書店,1997.

[12] [日]日山紀彦.『物象化論の構図』を読む [EB/OL]. (2004-08-02)[2012-11-21].http:∥www.nju.edu.cn/njuc/chi- jp/zryj/6.htm.

[13] [美]美国不列颠百科全书出版公司.西方大观念:第2卷[M].陈嘉映,等,译.北京:华夏出版社,2008.

[14] 高宣扬.当代法国哲学:上卷[M].上海:同济大学出版社,2004.