宗教旅游研究的理论体系与学科视野

2013-10-11孙浩然

○孙浩然

(云南民族大学人文学院,云南昆明650031)

宗教旅游既遵循旅游业发展的一般规律,又因宗教文化的嵌入而呈现出与其他旅游形式迥然相异的特点。改革开放以来,在宗教信仰自由等相关政策以及社会文化多元发展的背景下,我国的“宗教旅游业”迅速发展,大批游客以高度的热情参与了形式多样的宗教旅游活动,旅游界和宗教界也以前所未有的热情投入到宗教旅游项目的开发中,学术界的相关研究也方兴未艾。整体而言,现有研究往往绕开对宗教旅游的概念界定,直接进入宗教旅游资源评估、宗教旅游项目开发、宗教旅游景点建设、宗教旅游线路规划等应用性研究主题。还有一些研究者将宗教预设为精华和糟粕并存的意识形态,引入了宗教文化旅游的概念,他们大多主张在实际旅游开发中用宗教文化旅游替代宗教旅游,进而在概念上将二者等同,得出“宗教文化旅游”包含“宗教旅游”的结论。“宗教旅游”在内涵和外延上的含糊不清,已经影响了旅游研究的发展和理论体系的形成。笔者从宗教旅游的主体 (宗教旅游者)、客体 (宗教旅游资源)、载体 (旅游行为或旅游活动)等方面对现有定义的构成要素进行对比分析,归纳出宗教性、旅游性、综合性三大定义类型,在此基础上给出有概括力、可操作性的定义,进而提炼宗教旅游研究的理论体系,构建宗教旅游研究的学科视野。

一 宗教旅游相关概念述评

我们可以按照更为强调宗教活动还是更为强调旅游活动,将现有宗教旅游的定义划分为宗教性、旅游性、综合性三大类型。宗教性定义的主要特征是将非宗教徒摈除在宗教旅游主体之外,认为宗教旅游主要是宗教信徒因强烈的宗教目的或动机而从事的具有强烈宗教色彩的旅游活动,如朝圣、求法、传法、云游等。保继刚认为,宗教旅游是以朝拜、求法为目的的旅游活动,是一种宗教朝圣旅行的古老旅游形式。[1]89颜亚玉则认为,宗教旅游指宗教信徒和民间信仰的信众以宗教或民间信仰为主要目的的旅游活动,包括人们因宗教目的而从事的旅游活动以及由此引发的各种现象和关系的总和。[2]69杜达山认为,“宗教旅游”这一概念所反映的是宗教产生后在传播过程中职业宗教者、宗教信仰者与旅游初步结缘的历史,即从“宗教传播之旅”再到“宗教游之旅”,这种宗教旅游内容比较单一,宗教性、信仰性突出。[3]112与宗教性定义相比,旅游性定义更为强调非宗教信徒参与宗教旅游活动,更为注重经济效益。认为宗教旅游主要表现为由非宗教信徒围绕宗教旅游资源开展的观光、修学、游憩甚至商贸交流活动,虽然有一定的宗教色彩,但以文化性、娱乐性、旅游性为主导。如陈传康认为,传统的宗教旅游是指如何开发宗教风光胜迹,吸引信徒前来朝拜,进而吸引非信徒前来观光游览,间接促进商贸和经济开发。[4]30戴继诚、刘剑锋认为,“宗教旅游”是以愉悦身心为目的、以宗教场所为主要游览对象的旅游活动。[5]87

综合性定义对宗教信徒和非信徒“一视同仁”,主张在宗教旅游活动中“众生平等”,无论是宗教信徒因宗教目的而从事的旅游活动,还是非宗教信徒出于个人兴趣,志在考察、体验宗教及其文化内涵或观赏宗教艺术、器物、圣迹等的旅游活动都属于宗教旅游的范畴。方百寿认为,宗教旅游是指宗教信仰者的朝圣活动以及一般旅游者参观宗教景区景点的活动。它不仅仅是指那种拥有强烈或惟一宗教动机的一种旅游形式,也即朝觐旅行;还应该包括非朝拜目的的宗教景点景区观光、修学以及游憩行为。[6]68陈荣富认为,宗教旅游是指宗教信仰者或宗教研究者以朝觐、朝拜、传教、宗教交流或宗教考察为主要目的的旅游活动。[7]218可以说,综合性定义是对宗教性定义和旅游性定义的调和与融适,但不是二者的简单相加,所以能较为客观的反映宗教旅游的实际情况。越来越多的研究者认同综合性定义,笔者将要给出的宗教旅游定义实质上也是一种综合性定义。

笔者认为宗教旅游是以旅游形式为表征的宗教活动和以宗教形式为表征的旅游活动的综合。以旅游形式为表征的宗教活动可以概括为“旅游型宗教活动”;以宗教形式为表征的旅游活动可以概括为“宗教型旅游活动”,即是说,宗教旅游是旅游型宗教活动与宗教型旅游活动的综合,二者时常交叉,互相渗透,而且在一定情况下可以相互转化。

旅游型宗教活动主要包括职业僧侣和一般信徒在内的宗教信仰者基于宗教目的或出于宗教愿望而进行的宗教化了的旅游活动,如朝觐、云游、交流、传法等。在这些活动中,旅游仅仅是实现宗教情感的途径和手段,是一种表面的形式和现象,宗教才是促使信徒离开常驻地到异地去从事宗教活动真正的背景和动力。“在途中”、“经过旅途”足以将旅游型的宗教活动同在驻地举行的一般宗教活动区分开来。信徒必须经过一段时间的跋涉才能到达目的地进行宗教活动,在途中信徒除了进行常规的宗教仪式外,也难免和普通人一样表现出旅游活动的一般特征,诸如住宿、行走、饮食、购物等等。只不过在旅游型宗教活动中旅游的主体是宗教信仰者,在旅行和暂时居留时引起的现象和关系更多是宗教性的。从旅游动机来看,旅游型宗教活动主要基于宗教信仰目的,所以可以通俗的称为宗教信仰旅游。

以宗教形式为表征的旅游活动又称宗教型旅游活动,主要是非宗教信仰者围绕宗教旅游资源进行的各种旅游活动,包括考察、观光、游憩、休闲等。旅游资源是对旅游者具有吸引作用的自然因素、社会因素、人文因素以及其它任何因素,在一定条件下潜在的旅游资源可以转化为现实的旅游活动。宗教作为人类古老的文明形态,沉淀了辉煌的文化,蕴涵了丰富的旅游资源。有形的宗教物质文化如宗教建筑、宗教绘画、宗教雕塑、宗教法器、宗教仪式等都是具有吸引力的旅游资源。唐代诗人刘长卿《送灵澈上人》写道:“苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。荷笠带夕阳,青山独归远。”[8]270甚至宗教神职人员在特定的时空背景衬托下也能构成一道美丽的风景线,吸引游客的眼球,满足游客对出家人生活的好奇心理。在各地宗教风景区的所谓八景、十景中也常有以宗教建筑或宗教器物等为依托的景致。宗教气氛强烈地渲染了世俗景观,赋予世俗景观空灵悠远的审美意境。宗教旅游与其说是在宗教场所的“物质空间”里旅行,还不如说是在宗教神圣性的“精神空间”里旅游。对于来自“世俗社会”的旅游者来说,宗教旅游不仅仅是通过身体到达了另外一个地方,更是通过心灵到达另外一个世界,感受另外一种与世俗迥异的“神圣体验”。因此,无形的宗教精神文化如博大精深的哲学思想、警世度人的教理教义、劝善止恶的伦理道德等同样是潜在的旅游资源,而且对于信徒来说这些是比自然风光更为重要的旅游吸引物。这些无形的宗教文化正是作为深层次的旅游资源吸引着越来越多的现代人踏上回归自然的宗教生态之旅和休闲之旅,享受现代社会中难得的放松和愉悦。宗教型旅游活动的本质是旅游,宗教作为旅游的依托载体和活动平台表现为鲜明的外在特色,这就与一般的商务旅游、民族旅游、观光旅游等有了显著区别。人们为了达到放松身心的旅游目的到宗教场所进行旅游活动,即使偶尔烧烧高香,临时抱抱佛脚,其性质仍然不是宗教活动。从旅游动机来看,宗教型旅游活动主要基于宗教文化目的,所以可以通俗的称为宗教文化旅游。

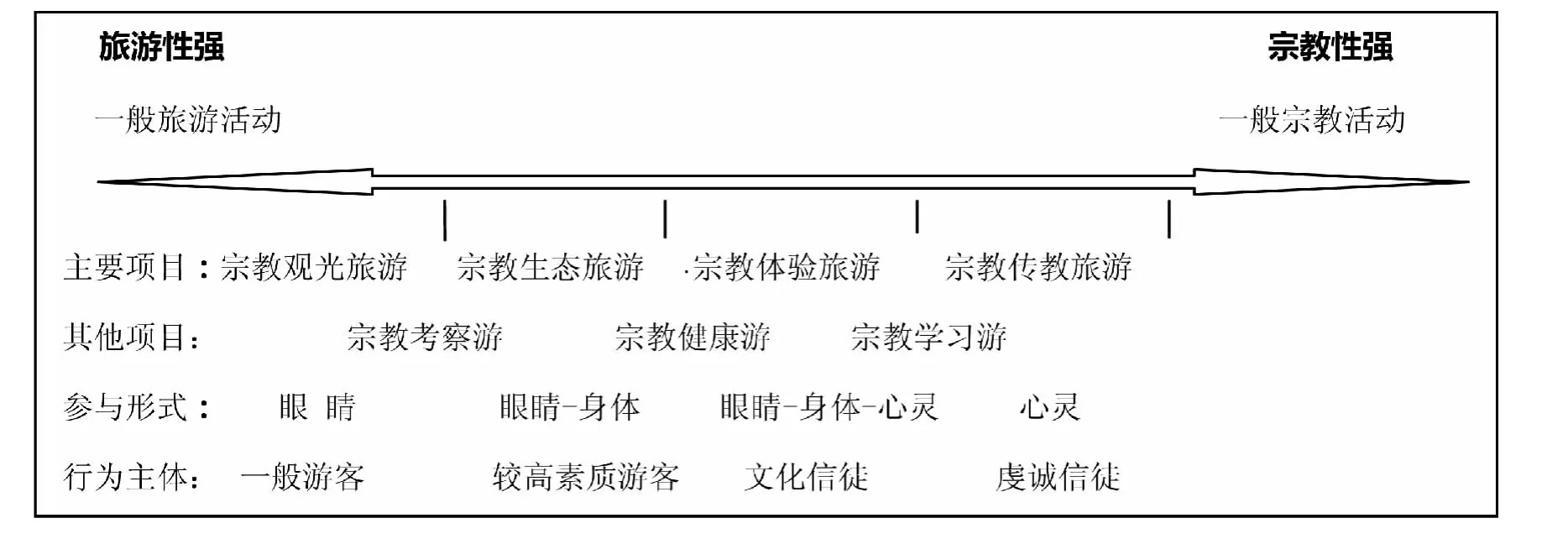

综上所述,宗教旅游表现为旅游型宗教活动和宗教型旅游活动,是宗教信仰旅游和宗教文化旅游的综合。这个定义既突出了宗教旅游的宗教特色,又涵盖了宗教旅游的旅游本质,同时也避免了以前定义不得要领式的复杂表述,囊括了广义宗教旅游和狭义宗教旅游、大宗教旅游和小宗教旅游等所有区分。无论是信徒还是非信徒从事的与宗教有关的一切旅游活动都在这个定义的范畴之内。需要指出的是,在宗教文化旅游中,我们也可以发现信仰的色彩;同样,在宗教信仰旅游中,我们也能看到文化的因素;而且有些情况下,宗教信仰旅游会转化为宗教文化旅游,而宗教文化旅游也会转化为宗教信仰旅游。两者在理论上的区分更多的是一种“方便说法”,目的是为了更好地认识现实中二者紧密交织、互相渗透、时有转化的现实。将宗教性和旅游性作为分析的两极,将宗教与旅游互动程度的高低作为分析的指标,可以将主要的宗教旅游活动图示如下:

图1 宗教旅游活动谱系分析

二 宗教旅游的概念体系

在对宗教旅游进行概念辨析的过程中,笔者注意到一些学者又提出了宗教文化旅游的概念,并在对二者进行参照比较的基础上给出它们各自的定义。如陈荣富主要在操作层面上将二者进行对比,认为宗教文化旅游是宗教旅游、宗教观光旅游的综合和升华,符合旅游资源的审美内涵以及利用价值深化和细分化的趋势,是一种更高层次的旅游形式。杜达山则主要在概念层面上将两者进行对比,认为宗教文化既包含宗教,又包括宗教发展后扩大到与其它文化形式结缘的内容,所以“宗教文化旅游”涵盖了“宗教旅游”,在内容上也要丰富、广泛得多。这多多少少暴露了学界的一种倾向:出于意识形态的考虑而不是学术的考虑,将“文化”二字作为宗教研究的“神来之笔”、“点睛之笔”,似乎一增加“文化”,就可以化腐朽为神奇,使“落后”的宗教旅游立地成为“先进”的宗教文化旅游。笔者认为,这是一种危险的倾向,再向前迈出一步,就可能演变出“宗教旅游落后论”、“宗教旅游危害论”、“宗教旅游取消论”等论调。因此,对宗教文化旅游进行概念辨析,科学界定它的内涵与外延,认识它与宗教旅游的区别和联系,还原其作为宗教旅游子项目的本来面目,具有重大的理论价值和现实意义。

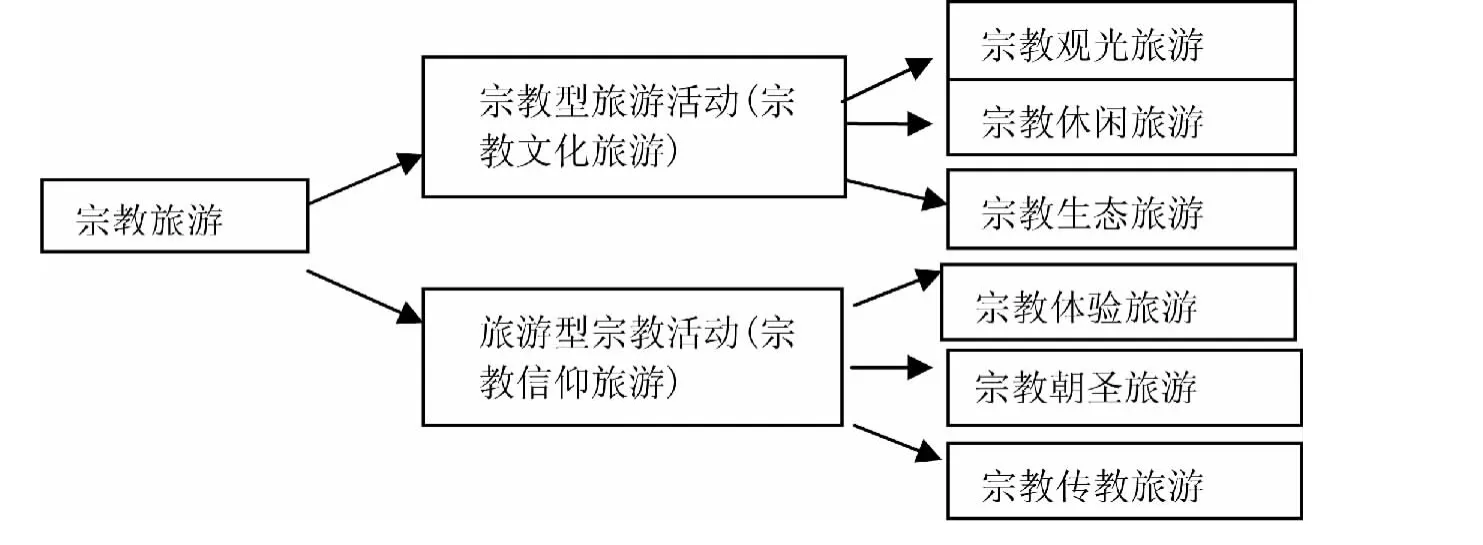

现阶段,我国的宗教旅游开发主要是对宗教文化的旅游开发。宗教文化旅游概念的提出很有必要,它反映了客观存在的一种重要的宗教旅游形式。但是如果从概念上进而从实践上将宗教文化旅游等同于宗教旅游势必给学术研究增添混乱,在理论上导致层次化约的错误,最终也不利于旅游开发和规划的实践。美国社会学家乔纳森·特纳指出:“当研究者武断地认为一种层次的特性最重要,并且只用它来进行本来有多种层次特性的社会学研究,就发生了层次化约。”[9]49有鉴于此,笔者提出了宗教旅游的概念体系。宗教旅游作为一级概念包括了宗教文化旅游和宗教信仰旅游这两个二级概念,这两个二级概念又包括宗教观光旅游、宗教休闲旅游、宗教生态旅游以及宗教体验旅游、宗教朝圣旅游、宗教传教旅游等三级概念。这一概念体系是宗教旅游的理论体系的基础。接下来,笔者将对宗教文化旅游作为一级概念的观点进行批判,对为何将宗教旅游作为一级概念的理由进行简要申述。

首先,基于实用主义目的提出“宗教文化旅游”取代“宗教旅游”是一种学术浮躁,在逻辑上也是站不住脚的。这一主张的代表人物杜达山教授认为,“宗教旅游”作为近现代旅游界的一种提法,在今天继续沿用是不科学的;而“宗教文化旅游”作为一种科学提法,能涵盖从宗教传播到迄今、乃至将来的与宗教文化结缘的旅游内容。它既能缩小到特指专门的纯“宗教游”,又能最大限度地包容与宗教结缘的其它非纯宗教性旅游活动、产品、项目。他认为,“宗教旅游”可能被误解为是宗教职业者、宗教信仰者的专利,以为这种旅游项目内容单一、枯燥乏味,从而使大量非宗教信仰者望而却步。杜教授的考虑不无合理之处,他看到对宗教旅游与宗教文化旅游进行区分的必要性和重要性,但是在理论上却给出了错误答案。我们不能因为“宗教文化旅游”的提法有益于“宗教旅游”的开发和发展,就认为前者在概念上高于后者,主张用前一概念取代后一概念。毕竟,宗教文化是宗教的有机组成部分,相应的宗教文化旅游也应该是宗教旅游的有机组成部分。

其次,宗教文化旅游是宗教旅游开发的最佳模式和策略。从这个角度看,有助于我们理解二者在概念上的区别与联系。打文化牌、走文化路线,是现代社会中宗教旅游的最佳选择,这是人们日益增长的精神和文化需求的需要,也是宗教发展自身的需要。以优秀宗教文化为依托进行的旅游开发活动已经成为推动我国旅游业发展的生力军。如果不是就宗教的文化内涵进行开发,宗教旅游不可能像今天这样迅猛发展,这是一个不争的事实。宗教文化旅游代表了宗教旅游的可持续发展之路,代表了其未来发展的方向,是宗教旅游的核心类型。无论从概念上还是实践上没有其他路径可走,这恰恰表明了宗教文化是从属于宗教旅游的。宗教文化旅游是宗教旅游的特色项目,无论是以宗教艺术等有形文化还是以宗教哲学等无形文化为依托吸引信徒或非信徒前来观光、游览、考察、学习,在本质上都是宗教旅游活动。

第三,宗教旅游含有宗教文化旅游的“题中之意”,这一点与同属人文旅游项目的民族旅游、民俗旅游进行对比,愈加明显。我们将民族、民俗旅游而不是民族、民俗文化旅游作为一级概念,因为民族、民俗旅游虽然主要是对民族、民俗文化的旅游,但是还包括对超出文化内容的如当地优美自然风光的旅游,这就不能用文化旅游来代表。所以,应该说是某某旅游包括了某某文化旅游,而不是相反,宗教旅游也不例外。

将宗教旅游作为一级概念,以此为基点构建包括宗教文化旅游、宗教信仰旅游在内的概念体系,几乎不会遇到逻辑阻力。如果将宗教文化旅游作为一级概念进行理论推演,结果必然大相径庭,只能是将宗教信仰旅游排除在外的残缺理论体系,对于旅游开发实践的指导价值也必然大打折扣。我们将宗教旅游的概念体系简单图示如下:

图2 宗教旅游研究概念体系层次

三 宗教旅游研究的学科视野

涂尔干指出,“宗教是一种与既与众不同、又不可冒犯的神圣事物有关的信仰与仪轨所组成的统一体系,这些信仰与仪轨将所有信奉它们的人结合在一个被称为‘教会’的道德共同体之内。”[10]42自涂尔干接橥以来,神圣与世俗即称为宗教学研究中的一对经典范畴。从某种意义上我们可以将宗教旅游理解为旅游者在神圣与世俗之间以悖论形式表现出来的生产与消费、真实与表演、逃逸与回归、疏离与融合等各种社会关系。具体说,宗教旅游是以世俗形式表达的神圣,也是以神圣形式表现的世俗;是对神圣的非神圣消费,世俗的非世俗生产;是以离家出游、逃离日常生活世界形式表现的精神家园回归,也是在回归精神家园过程中的不断离家出游;是以传统形式发明的现代,也是以现代形式发明的传统;是以世俗商业形式表演的神圣真实,同样也是以神圣真实形式表演的世俗商业;是以世俗身体动作说出的神圣心灵语言,也是以神圣心灵洗礼带来的世俗身体愉悦;是以旅游叛离形式进行的社会招安;是不停游走的世俗步履抒写出的神圣华章。在神圣与世俗交织而成的宗教旅游场域中,旅游者、寺院、商业公司、个体商贩、政府机构等各利益群体之间以不同的立场和原则不断进行互动。

宗教旅游既有宗教性,又含旅游性,既有属于宗教活动的一面,又有属于旅游活动的一面。宗教性、旅游性不是一个静态的整体,二者都有健康与不健康、高雅与不高雅、与社会主义社会相适应还是不相适应等区别。这就给我们的研究提出了任务:从动态发展的角度认识宗教旅游,积极引导宗教旅游与社会主义社会相适应,坚决淘汰和摈除不相适应的“宗教旅游”项目。从宗教旅游的这一定义出发,围绕上述目标,对宗教旅游的本质、特征、成因、类型、功能、开发思路、具体措施等进行研究,最终将形成作为包括“宗教旅游转型论、宗教旅游运行论、宗教旅游互构论、宗教旅游研究学科本土论”有机结合的理论整体。

宗教旅游转型论要求将宗教旅游置于广阔的社会变迁与现实场景中,考察宗教旅游从原始到现代、从宗教旅游行为到宗教旅游产业、从旧式旅游产业到新型旅游产业的转型过程,并反思其中折射出来的人类社会、经济、文化、宗教变迁的本质与特征。从宗教徒基于宗教信仰出发的“宗教朝圣”到普通人出于文化欣赏出发的“宗教游览”;从自发自愿进行的“宗教旅游”再到产业化经营的“宗教旅游业”,宗教旅游的每一次变化都具有深刻的时代内容,都反映了人类社会和文化的巨大变迁。在后现代社会中,迥异于观光旅游的传统消费,“新旅游者”对旅游消费具有强烈的建构性追求,他们以宗教景观为背景,进行“自得其乐”的自我体验式消费。即是说,“新旅游者”只是借助宗教景观这个空间符号进行个性化的消费,景观本身的属性及其产品形式不是游客关注的唯一对象。对他们而言,旅游本身就是他们的宗教,而自我诠释的风景就是他们的图腾。这类游客在当下的许多景观消费中不断增加,成为宗教旅游转型论的重要表征。宗教将神圣性赋予旅游,一些人的“宗教旅游”对一些人则意味着“旅游宗教”,旅游成为旅游者通往救赎的方便法门,体悟神圣的终南捷径。

宗教旅游的现代转型是一项长期而复杂的系统工程,需要政府制定相关政策,给健康宗教旅游活动以更为广阔的发展空间;学术界认真研究有关问题,为宗教旅游的现代转型提供理论支持;宗教界积极配合参与,努力提高自身素质,能够将宗教文化中的精华与现代社会生活有机结合,并且为游客进行深入浅出的讲解;旅游经营机构切实转变经营理念,从经济效益至上转变为社会效益至上;旅游从业人员转换服务理念,尤其是导游人员要增强宗教知识素养;旅游者培养新型旅游意识,从烧香拜佛、娱乐游玩的浅层宗教旅游向学习宗教传统文化精华的深层宗教旅游转型。总之,宗教旅游的成功现代转型意义十分重大,必将推动宗教与旅游自身的改革,提升其现代文明素质。

宗教旅游运行论要求将宗教旅游理解为一种具有自身良性运行和健康发展规律的社会建制,探讨优质宗教文化与健康旅游活动有机结合、良性互动的微观、中观和宏观社会条件;探讨如何在引导宗教旅游与社会主义社会相适应的进程中促进宗教旅游和谐、健康、可持续发展;探索宗教旅游在带动经济增长的同时成为保护和传播传统文化、增强民族自尊心和自信心、为社会主义和谐社会建设贡献力量的长效社会机制。一方面我们依靠引导宗教来引导宗教旅游,使其在心灵慰藉、身体健康、社会教化、政治和谐等方面都发挥一定的作用;同时也通过改造宗教旅游来改革宗教,推动宗教僧团自身的建设。另一方面,我们也需要依靠引导旅游来引导宗教旅游,尤其是要大力提倡和发扬社会主义的旅游文明,不断提升旅游的文化品味,成为保护宗教优秀文化、文物古迹等的契机;同时也要通过改造宗教旅游来改造旅游,推动其真正成为社会效益、经济效益和生态效益三赢的无烟工业。

宗教旅游互构论要求将宗教旅游理解为人神互构与圣俗交织的场域和空间,分析卷入宗教旅游中的个人和社会之间的共时性和共变性互构关系,研究旅游者、寺院、社区居民、商业机构、政府部门在这一场域中拥有的资本、惯习,探讨宗教旅游在个人、社会之间的地位、作用与意义,考察“互构”带给宗教旅游的变化、影响与愿景。从广义角度说,宗教旅游本质上是以游客为中心的相关行为主体在神圣与世俗交织而成的宗教旅游场域中进行的一种神圣与世俗的双重再生产活动。在宗教旅游场域中互动的行为主体或者是自然人如旅游者、僧侣、当地居民,或者是法人如旅游公司、宗教局、旅游局等,他们之间不仅存在错综复杂的互动关系,还从整体上归结为一个大写的“人”,与宗教旅游场域中无处存在而又无处不在的“神”进行互动、互构。“神”无处存在是从客观而言,无处不在是从主观而言。宗教旅游是一种内在的神圣价值指涉,是一种身体的意向性运动和行为,更是一种心灵的情感存在状态。对一种更高神圣价值的渴求促成了宗教旅游者的步伐,形塑了宗教旅游独特的文化内涵。就此而言,宗教旅游不仅仅是身体在空间中的一种简单位移,更是带有情感动机的心灵运动,是人类有意识的参与神圣的行为,是一种自我提升运动。因此,宗教旅游深深的涉及身体和心灵的互构关系。神圣与世俗兼顾则赢,偏重则败。我们应该时时围绕人神互构与圣俗交织的原则进行宗教旅游的开发与保护、改革与创新。

此外,我们还应提倡宗教旅游研究的学科本土论视野,即尝试运用本土研究所得之素材,构建中国特色的宗教旅游学,并不断在引导宗教与社会主义社会相适应的宗教旅游实践中充实、发展和完善学科体系;而一门成熟的本土宗教旅游学,必将推动宗教旅游文明、健康、科学发展。我国是以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导的社会主义国家,以有神论为核心的宗教有着微妙而复杂的社会处境,与宗教研究有关的学科必须高度本土化才能更好的发挥服务现实的功能。宗教旅游研究需要整合宗教学、旅游学、社会学、经济学乃至历史学、哲学等学科的相关理论而形成的一种“大旅游视野”。对于宗教旅游这一复杂的社会现象,大旅游视野有着相当透辟的洞察能力。

[1] 保继刚,陈云梅.宗教旅游开发研究——以广东南华寺为例[J].热带地理,1996,(1).

[2] 颜亚玉.宗教旅游论析[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,2000,(3).

[3] 杜达山.为“宗教文化旅游”正名 [J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2004,(6).

[4] 陈传康,牟光蓉,徐君亮.宗教旅游及其政策研究[J].北京旅游,1988年理论专辑.

[5] 戴继诚,刘剑锋.宗教之旅——身心的愉悦与灵魂的洗礼 [J].青海社会科学,2007,(6).

[6] 方百寿.论宗教旅游的生态化趋向 [J].社会科学家,2001,(1).

[7] 陈荣富,周敏慧.进一步发展我国现代宗教文化旅游事业 [J].江西社会科学,2001,(9).

[8] 喻守真.唐诗三百首详析 [M].北京:中华书局,1957.

[9] [美]乔纳森·H·特纳.社会学理论的结构[M].北京:华夏出版社,2001.

[10] [法]爱弥尔·涂尔干.宗教生活的基本形式 [M].上海:上海人民出版社,2006.