捕捉实验教学生成资源 让化学课堂焕发活力

2013-10-09洪兹田

洪兹田

(厦门市诗坂中学 福建 厦门 361101)

叶澜教授在《新基础教育理论》一书中提出:“生成式教学”是指课堂中不能机械地按原先确定的一种思路教学,而应根据学生学习的情况,由教师灵活地调整,生成新的超出原计划的教学流程,使课堂处在动态和不断生成的过程中,以满足学生自主学习的要求。”

新课程理念下的化学课堂教学更加重视学生的主体地位,更加强调师生的互动合作,而在此过程中常常会出现一些意料之外的新信息、新情境、新思维、新方法,这些都是课堂教学的重要资源,教师应敏锐地去捕捉和利用这些生成性资源,及时调整和优化课堂教学思路和方案,圆满完成教学目标任务,同时创设一个民主、平等的课堂气氛。本文从五个方面探讨初中化学实验教学生成性资源的捕捉和利用。(以下使用的案例均引自人教版九年级化学教材)。

一、由实验质疑生成的教学资源

在教学的过程中,要正确引导学生参与教学的过程,结合自己掌握和理解的知识学会对知识的质疑,开发培养学生思维及创新能力的形成性教育资源。通过对实验质疑生成问题的质疑,激发了学生学习、思考的兴趣,培养了学生的探究能力及思维的严密性。

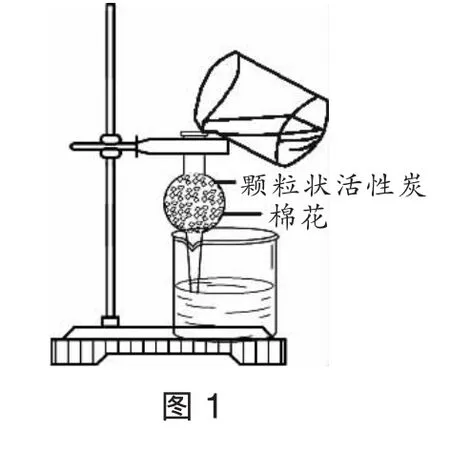

案例1:在学习《金刚石 石墨和C60》中,按照教材“木炭、活性炭的吸附”的实验方案吸附效果不太理想,不易观察到溶液颜色的改变。因此,笔者作以下改进(如图1所示):在干燥管中放入一小团棉花并压紧,再在上方放入适量的粉末状活性炭,固定在铁架台上。从干燥管上方注入滴有红墨水的溶液,下方可立即收集到无色溶液。实验结束后,有一个学生提出红墨水褪色不一定是活性炭的吸附作用,也可能是棉花引起的。此时教师先肯定这位学生的观点,同时“顺水推舟”,引导学生设计对照实验排除棉花这一“嫌疑犯”。通过这一生成性问题,既巩固所学知识,又培养了学生思维的严密性。

二、由课堂提问生成的教学资源

课堂教学的效果,取决于教师对学生关注点和兴奋点的把握和利用。课堂提问反映了学生学习的兴奋点和关注点,教师如果抓住这些“问题”资源,构建动态的课堂,则能激发学生的学习兴趣,训练学生的思维水平。

案例2:在学习《空气》这一节时 ,做完了红磷燃烧测定空气中氧气的含量的实验后,有同学提出“剩余的约4/5的气体能支持燃烧吗?”这个问题原不在教学计划之中,但是,我没有放弃,而是充分地肯定了这位同学的问题意识 ,并及时组织学生讨论、交流。最后,临时补充演示实验,把燃着的木条伸入剩余的约4/5的气体中,结果木条熄灭了,课堂气氛顿时活跃起来了。

三、由评价方法生成的教学资源

在化学实验中教师要引导学生进行实验反思和评价,进而对实验方案或装置进行改进。此类实验设计活动的开展给学生提供充分展示自己的机会,学生的创造性思维得到了激发和培养。

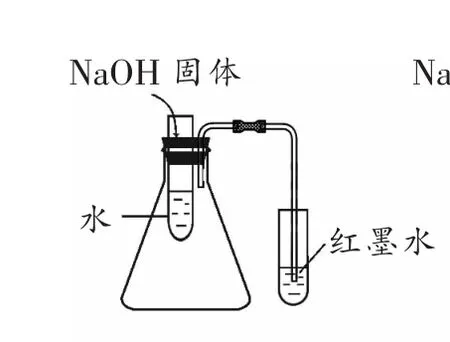

案例3:在学习《溶液的形成》时,教学中先引导学生自主设计实验探究“溶解时的吸热或放热现象”(不局限于教材中所提供的用品)。多数学生利用温度计测物质溶解前后溶液的温度变化。师生通过合作评价得出用温度计测定温度的不足:不仅读数慢,而且只能由几个学生代表上台读数,其他同学只能作为“旁观者”。此时可引导学生 “针对上述问题,你还能设计出其他实验方案”。学生经过思考后很容易根据学过的利用气体的热胀冷缩检验装置气密性的原理设计出图2和3的装置。

图2

图3

四、由实验意外生成的教学资源

化学实验是形成动态生成的重要源泉,化学实验也能真实地再现变化过程。实验是变化的,在实验中经常会出现异常现象,教师若能坦然面对,因势利导,组织学生探究实验异常甚至失败的原因,从实验中发现问题,解决问题,则能收到意想不到的效果。

案例4:学生在做酸、碱的化学性质实验时,向NaOH溶液中滴入几滴酚酞试液,发现酚酞试液变红了,一段时间后,细心的学生发现红色消失了,这引起了学生极大的好奇心。我一看到这种现象,马上想到可能是NaOH的浓度偏大了。但我没有直接向学生解释,而是利用这个问题引导学生探究。学生依据所学的化学知识,分别对这种意外现象的成因作了如下猜想:①可能是酚酞变质;②可能是NaOH溶液与空气中的CO2反应的缘故;③可能是酚酞与空气中的O2反应,使红色消失;④可能与NaOH溶液的浓度大小有关……学生排除不合理的猜想①和②,然后分别按照猜想③和④分别设计实验进行探究,找出原因。

五、由节外生枝生成的教学资源

课堂上出现了节外生枝的情况,只要不是故意的调皮捣蛋,都可能有生成的价值(在特定情况,甚至调皮捣蛋也是教育资源),只要教师善于捕捉,因势利导,极有可能为我们的教学目标的达成搭建了一座桥梁。

案例5:在学习《溶液的形成》时,笔者先让学生动手实验配制蔗糖溶液、氯化钠溶液、硫酸铜溶液时,感受溶液的均一性、稳定性和透明性。结果有个学生私自把所配制的三种溶液倒在一起,我用眼神狠狠地瞪了那个“捣乱”学生。突然我灵机一动,学生的这一举动刚好不就是“几种物质分散到另一种物质里,形成的均一、稳定的混合物”吗?于是,我就让学生尝试将三种溶液混合在一起。学生做完实验后,师生互动,进一步完善和归纳溶液的概念——“由一种或几种物质分散到另一种物质里,形成的均一、稳定的混合物”。

总之,理想的课堂教学应是开放的、动态生成的。在化学实验课堂中教师应依循学生认知的曲线、思维的张弛以及情感的波澜以灵动的教育机智及时捕捉并选用生成性教学资源充实和优化课堂教学,把师生互动和探索引向纵深,使课堂再产生新的思维碰撞和交锋,从而再有所发现,有所拓展,有所创新,促进教学的不断生成和发展。

[1] 人教社化学室.义务教育教科书教师教学用书化学(九年级上册)[M].北京:人民教育出版社,2012.6

[2] 孙彩霞,宋芳林.化学课堂生成性资源的捕捉和运用例谈[J].学园,2011,(7)