网球双手反拍击球最后用力阶段躯干的生物力学分析

2013-10-09李小涛李小生

林 锋,刘 炜,郭 林,李小涛,李小生

网球比赛中,使用最多的技术是正反手击球技术,且大部分球员反手击球技术弱于正手。在当今世界网坛中,世界排名前十的顶尖高手中仅有一位使用单手反拍击球技术,而其他的90%均使用双手反拍击球技术。根据网球运动员击球的动作分析,击球力量是通过躯干传递到上肢,躯干、肩关节周围肌肉放电的变化对于最后需要上肢完成的技术动作来说是很重要的,它可以反映出技术动作的合理性。目前,一些学者以肩髋角为研究指标,研究躯干及躯干部肌肉在各项运动中的扭转能力,本文重点研究躯干、肩关节相关的肌肉在双手反拍击上旋球技术中的生物力学特点,以期为网球运动员及教练员提供有价值的信息。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

西安市高校优秀网球运动员(男生)10名,平均年龄:(23.3±1.23) 岁,平均身高:(176±6) cm,平均体重:(68±8.3)kg,均为底线型双手反拍握拍运动员,网球运动生涯在7年以上,运动等级国家二级,身体健康,无伤病。

1.2 研究方法

运用文献资料法、专家访谈法,查阅和了解大量运用肌电图技术进行的研究;运用肌电图技术对双手反拍击球时躯干、肩关节相关肌肉放电时刻、持续时间进行测试;利用MegaWin软件进行图像与信号处理;最后,用SPSS软件对相关数据进行统计学处理,得出相关实验结果。

1.2.1 实验仪器

芬兰MEGA Electronic 公司制造的ME6000 16通道无线遥测肌电测试仪一部,随机附带MegaWin2.4软件。电极为三电式差动输入电极,两个蓝色的为肌电输入端,黑色为参考电极。同步高速摄像机两台,通过数据线将肌电仪和摄像机分别连接到电脑(见图1)。

图1 实验测试仪器间链接图Figure 1 Interlinkage between the Test Instruments for the Expenriment

1.2.2 实验仪器设置及连接

两台高速摄像机分别放置在受试者左侧、左侧前方,距测试中心11 m处,机子架设高度90 cm。用同步装备将其连接,拍摄频率是120 帧/s,两摄像机主光轴夹角在60~90°之间。肌电采样频率1 000 HZ、小摄像机采样频率的设定保证图像清晰(起到同步作用)。通过数据线将肌电仪和小摄像机分别连接到电脑。

1.2.3 测试肌肉

依据Tijana Ivan?evi?等(2008)[7]学者分析德约科维奇完成双手反拍击球特点:一、在后摆引拍过程中,即手臂带动拍头按照类似于“悉尼港湾”(Sydney harbour)的轨迹运行,完成这一动作的主要肌肉有左右三角肌、肱二头肌;二、在前挥击球过程中,完成转髋、转肩、挥拍击球动作的肌肉有左侧股四头肌、左侧臀大肌、左右腹内外斜肌、右侧背阔肌、左侧三角肌、左右侧胸大肌、左侧肱二头肌、右侧肱三头肌、左侧屈腕肌和右侧伸腕肌等完成。并结合以上肌肉的解剖学结构特征和表面肌电测试仪器对肌肉所在人体位置的表里的要求,选取左侧腹外斜肌(L斜)、右侧腹外斜肌(R斜)、右侧背阔肌(R阔)、左侧三角肌前部(L角)、右侧三角肌后部(R角)、左侧胸大肌(L胸)、左侧肱二头肌(L肱)和左侧肱桡肌(R桡)等8块肌肉。

1.2.4 测试动作

底线半开放式双手反拍击上旋球动作全过程(准备姿势到随挥结束),击球方向为直线。

1.2.5 数据处理

三维高速摄像数据处理:利用Apas System进行图像裁剪。首先,设定频率为120 HZ;其次,对3D文件进行滤过,选用7 HZ的截断频率进行数字滤波平滑;最后,得出运动学数据。

2 实验结果

双手反拍击球过程分为3个阶段:后摆引拍阶段、前挥击球阶段、随挥阶段。本研究重点对双手反拍击上旋球躯干相关关节的速度、肌肉发力的顺序、大小进行了分析。

2.1 两种不同引拍方式

借助两台高速摄像机同步记录被测者关节和球拍运动学特征,运动学特征结果显示:一、两种不同的向后引拍轨迹,一种直线向后摆动引拍(见图2右侧),另一种向后上画弧线,再向后下画弧线,拍头轨迹类似“悉尼港湾”(Sydney harbour)(见图2左侧);二、前挥击球阶段的挥拍轨迹相似,即朝着球向前上挥拍(见图3)。

图2 两种不同挥拍轨迹的击球技术图解Figure 2 Batting Technique with Two Different Swing Tracks

图3 前挥击球的挥拍轨迹图解Figure 3 Swing Tracks of Fore Batting

2.2 肌电图特征

表面肌电信号(sEMG) 图是借助于表面电极引导、放大、显示和记录所获得肌肉收缩时的电信号,具有较大的随机性和不稳定性。其电信号的振幅和频率反应了肌纤维募集水平和肌纤维兴奋传导速度等生理性因素,测试误差与电极的位置、皮肤温度、肌肉运动方式等因素有关。

借助于表面肌电测试仪,得出肌肉收缩放电特征。

(1)球拍触球瞬间(见图4中4号红旗时刻),8块肌肉先后出现持续性较强的放电现象,且在4号红旗时刻放电振幅和频率高的肌肉有左侧三角肌前部、左侧肱二头肌、左侧肱桡肌。

图4 张x原始肌电图Figure 4 Original EMG of Zhang

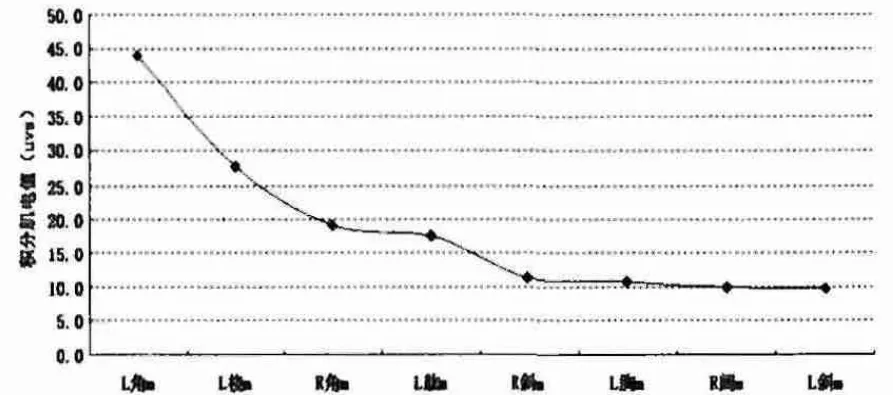

(2)使用Megawin2.4软件对10名测试者的8块肌肉进行积分化处理,得出相应肌肉的积分肌电值。结果显示(见图5):前挥击球阶段髋关节与肩关节间的肌肉IEMG值从大到小依次为:左侧三角肌→右侧三角肌后部→右侧腹外斜肌→左侧胸大肌→右侧背阔肌→左侧腹外斜肌。

图5 n名受试者前挥击球阶段各肌肉的积分肌电平均值Figure 5 Average Integral EMG Values of the Muscles of the Subjects at the Phase of Fore Batting

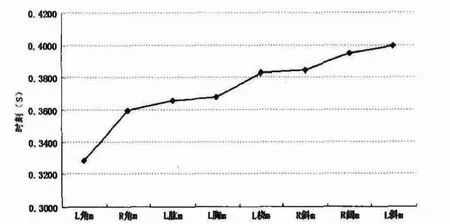

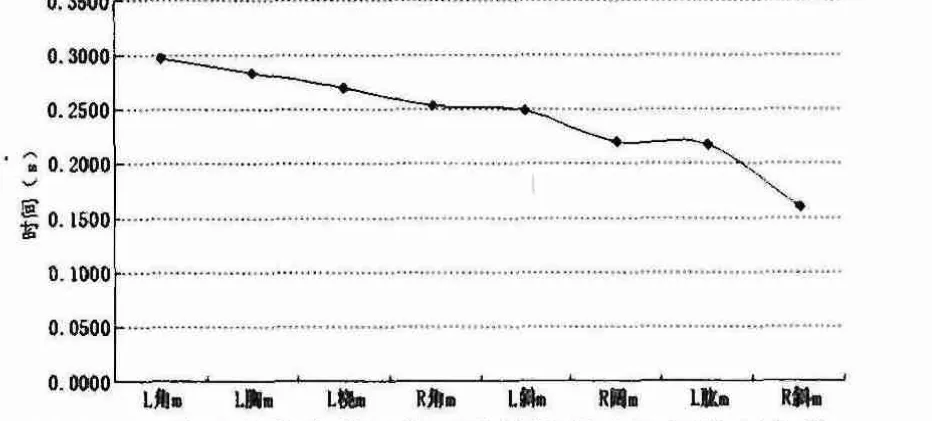

(3)测试者击球前后持续放电是指在拍头触球时刻向前和向后的一段时间内,各测试肌肉的一次短时间、连续性、振幅稳定的放电过程。利用Megawin软件对原始肌电图进行处理,结果显示(见图6、7):髋关节和肩关节间的躯干肌肉放电顺序依次为:三角肌前部→右侧三角肌后部→左侧胸大肌→右侧腹外斜肌→右侧背阔肌→左侧腹外斜肌;躯干肌肉放电的持续时间由长到短:左侧三角肌前部→左侧胸大肌→右侧三角肌后部→左侧腹外斜肌→右侧背阔肌→右侧腹外斜肌。

图6 n名受试者击球前后各肌肉持续放电开始时刻的平均值Figure 6 Average Values of the Starting Time of the Continuous Muscle Discharge of the Subjects before and after the Battings

图7 名受试者击球前后各肌肉持续放电时间的平均值Figure 7 Average Time of the Continuous Muscle Discharge of the Subjects before and after the Battings

3 分析与讨论

结合双手反拍击上旋球的运动特点,重点分析引拍阶段、前挥击球阶段运动学特征出现肌肉兴奋收缩的肌电图特征,进而探讨高校网球选手双手反拍击上旋球技术特点。

3.1 引拍阶段的动作技术

网球运动由于使用的球拍、球的规格,如球拍长度、球拍重量、球的重量、球的弹性等,使其运动技术区别于隔网持拍的其它运动项目,如引拍幅度、引拍的路线等。现在世界顶尖网球选手双手反拍的挥拍方式几乎都是类似“悉尼港湾”(Sydney harbour),这种挥拍方式的引拍阶段呈现出向后上的一个大弧线。而测试学生的引拍方式出现两种,一种直线后摆,另一种是向后上的一个大弧线(见图2)。

两种引拍方式的优缺点做一比较。第一种直线后摆式,优点在于引拍路线的距离短,相同的外力作用下引拍所需的时间少(见表1、2)。缺点在于引拍结束向前挥击球过度时,需要外力作用改变原有运动方向,依据牛顿第一定律,直线引拍类似于在水平面的直线运动,要将初始的运动方向改变180°,只有通过人体的相关肌肉的兴奋收缩,产生相反的外力,改变挥拍的方向,并且在方向改变的过程中有动作的停顿。因此直线引拍将造成人体相关肌肉的额外收缩, 从人体工效学角度来看[8],人体的生理能量没能完全转化为拍头的动量。第二种弧线式引拍优点在于引拍向前挥击球过度时尽可能减少了能量的损耗,即生理能量(肌肉收缩)→拍头势能→拍头的动能;从肌纤维发挥最大收缩角度分析,弧线式引拍技术的连贯性动作有利于肌纤维从预先拉长快速转入向心收缩,肌肉能够发挥出最大的爆发力;从运动学角度分析,较大的动作幅度增加了肌肉工作的距离,同时增加了球拍的加速过程。缺点在于引拍所需的时间长(见表2),在把握击球时机上有一定的影响。从测试的结果(见表1、2)可以看出,现在高校双手反拍的直线式引拍技术多于弧线式引拍技术,而国际职业选手的双手反拍几乎都采用弧线式技术,这可能在于直线式引拍节奏的掌控要易于弧线式。针对这一特点,高校网球选手应加强弧线式引拍节奏的练习,以减少击球过程中能量的消耗,从而提高击球质量。

表1 直线式引拍所需时间(单位:s)Table Ⅰ Time Needed for Flat Backswing (s)

表2 弧线式引拍所需时间(单位:s)Table Ⅱ Time Needed for Arc Backswing (s)

肩髋角是指躯干在旋转时肩轴与髋轴在水平面所成的夹角,一般以髋轴为参照系,它能反映身体在完成动作时,躯干的扭转能力,即弹性势能。从表3可以看出,引拍结束时,直线式引拍的测试者平均肩髋角(34.178°)小于弧线式引拍的肩髋角(40.425°)。结合两种不同引拍方式的动作过程进行分析(见图2),弧线式引拍时,左右手臂向后上弧线引拍动作,使测试者的躯干上部、肩部周围的软组织得到了一定的拉伸,扩大了肩轴与髋轴的夹角。因此,本研究认为弧线式引拍时测试者躯干周围肌肉预拉长效果比直线式引拍时更充分,从而有利于躯干周围肌肉的快速收缩,使躯干扭转的弹性势能更强。

表3 两种不同引拍技术引拍结束时刻肩髋角(单位:°)Table Ⅲ Shoulder and Hip Angles at the Conclusion of the TwoDifferent Backswing Technique

3.2 前挥击球阶段动作

前挥击球阶段是从引拍结束的下一刻开始,到拍头触球结束瞬间(见图3)。从图2、3可以看出两种不同击球方式的前挥击球轨迹相似,其相关肌肉的兴奋收缩方式相似。

3.2.1 躯干周围肌肉的IEMG

在击球过程中,前挥击球阶段的动作特点:充分地转肩,同时左侧上臂进行水平屈和内收的复杂多轴运动,前臂做屈和内旋的双重运动。这一阶段脊柱的螺旋式旋转、肩关节的转动都起到了能量的传递和递增的作用。而脊柱、肩关节周围肌肉的兴奋收缩是产生躯干旋转的主要根源。图5中两侧肩关节的肌肉放电最大,即左右三角肌。结合左侧三角肌前部、左侧胸大肌、右侧三角肌后部、右侧背阔肌的解剖位置,在近固定时,左侧三角肌前部、左侧胸大肌收缩,有使左侧上臂伸、水平屈的作用;右侧三角肌后部、右侧背阔肌收缩,有使右侧上臂伸、外展作用。图5躯干左侧肌肉的IEMG略大于右侧肌肉,这体现了网球双手反拍击球时左手臂为运动主导者,与网球运动双手反拍技术相符。

图5中躯干周围有扭转能力的肌肉放电量小,即左右腹外斜肌。结合双手反拍前挥击球的方向分析(见图3),躯干以脊柱为轴向右螺旋式旋转。根据脊柱左右两侧腹外斜肌的解剖起止点位置,可知左侧腹外斜肌主动收缩(下固定)会形成躯干以脊柱为轴向右旋转,右侧腹外斜肌主动收缩则向左旋转,根据M=F·r,r不变情况下,合力F越大,M越大,物体转动的作用就越大。可以判定,只有左侧腹外斜肌收缩的主动力远大于右侧腹外斜肌的收缩阻力,就可以产生足够大的向右旋转的合力,那么躯干向右旋转的角速度就越大。图5中右侧腹外斜肌的IEMG(11.1667 uvs)略大于左侧腹外斜肌的IEMG(9.6667 uvs),可能阻碍脊柱向右的旋转(当然,不能排除深层肌肉腹内斜肌收缩的效果)。可见,在躯干以脊柱为轴旋转时,被测试选手的左右腹外斜肌的协调收缩存在一定的问题,建议在日常的躯干以脊柱为轴旋转训练中,加强左右腹外斜肌兴奋收缩与舒张的协调配合练习。由于本研究仅研究各测试肌肉的放电情况,未涉及左右腹外斜肌收缩的合力大小,调控机理研究,有待于进一步研究。

3.2.2 躯干周围肌肉的sEMG节奏特征

严波涛等人[9](2000)对动作节奏进行了详细的论述,他们认为动作节奏规定了整体动作中各个动作细节的准确开始时间和与身体素质相适应的动作持续时间,还认为个人的最佳动作节奏应该是与自己身体素质相一致的动作细节在时间上的精细安排一致。动作的完成有赖于相应肌肉的预拉长和收缩,及最佳动作节奏应该与相应肌肉收缩能力相一致的兴奋收缩细节在时间上的精细安排一致。

双手反拍击球技术力量的传递是自下而上的方式,即肌肉收缩先后顺序:下肢肌肉、躯干肌肉、肩部肌肉、手臂肌肉,表现在身体各关节运动的速度在不同时间达到最大值。本研究对采用弧线式引拍技术的4名测试者关节运动的速度进行分析(见表4),从整体上看,表4中的下肢关节最大速度(Vmix)出现时刻(t)明显早于肩关节以上的关节,且各关节点达到最大速度时间的顺序可以反映人体环节在击球动作过程中的用力的顺序[9],因此测试者在击球动作过程中相关肌肉收缩顺序大体符合运动特征。其中测试者10的关节最大速度顺序是较为理想的发力顺序;测试者7左侧髋关节的t早于左侧膝关节;测试者8左侧肘关节的t早于左侧肩关节;测试者9左侧髋关节的t早于左侧膝关节,左侧腕关节的t早于左侧肘关节,这些现象有可能体现了个体运动节奏与自身素质相一致的动作细节在时间上的精细安排。

表4 测试者部分关节击球前最大速度(单位:Vmix)、其相应时刻(单位:s)Table Ⅳ Top Speed (Vmix) and Corresponding Time (s) of Some of the Joints of the Subjects before the Battings

图6、图7中分别是测试者在完成动作过程中肌肉收缩在时间上排序和持续时间长短的结果,图6明显的特征是躯干部肌肉(左右腹外斜肌、右背阔肌)收缩开始时间晚于肩关节周围肌肉(左右三角肌)和肘关节周围肌肉(左侧肱二头肌)的收缩开始时间,图7的特征是左右三角肌、左侧肱二头肌的收缩持续时间明显长于躯干部肌肉。结合图6可以看出,躯干部肌肉收缩开始到结束的过程中,左右三角肌、左侧肱二头肌的收缩还未结束,这样从各肌肉持续收缩的衔接上分析,各肌肉持续收缩的先后顺序为:从左右腹外斜肌、右侧背阔肌、左右三角肌、到左肱二头肌,即一种较理想的肌肉兴奋收缩顺序。因此,本研究认为高校优秀网球选手在双手反拍击上旋球过程中,躯干肌肉收缩的精细安排是较多地依赖躯干以上关节周围肌肉兴奋收缩持续时间长短的布局完成的;而对躯干部肌肉收缩在时间上先后兴奋收缩次序依赖较少。同时,本研究也认为动作细节在时间上的精细安排应该是肌肉收缩在时间上先后顺序和持续时间长短两者共同协调完成的。

4 结论

4.1 双手反拍击上旋球技术动作,采用不同引拍方式,对躯干的扭转程度有一定影响。采用弧线式引拍方式,躯干的扭转程度更充分。

4.2 前挥击球阶段,高校优秀选手躯干周围左右两侧扭转肌群收缩与舒张协调能力较差,如左右腹外斜肌、背阔肌、胸大肌。建议训练中以增加躯干两侧扭转肌群协调性练习。

[1] 刘瑛慧.我国优秀女子链球运动员的技术分析[D].北京:北京体育大,2005: 34-37.

[2] 邰崇禧,刘昌亚,汪康乐,屠丽芳.我国优秀女子链球运动员顾原旋转技术的运动学分析[J].成都体育学院学报,2005,31(5):67-69.

[3] 谭晶.我国优秀女子垒球运动员击球挥击动作技术的生物力学分析[D].北京:北京体育大学,2006:16-21.

[4] 赵双印,李元敬.健将级女子铁饼运动员最后用力阶段肩关节运动损伤的生物力学分析[J].中国临床康复,2006,10(20):40-42.

[5] 尹彦,曲峰.对我国优秀女子铁饼运动员王钰投掷技术的三维运动学分析[J].山西体育科技,2007,27(4): 14-18.

[6] 胡启权.我国优秀青年男子网球选手正手大力击上旋球动作的生物力学分析[J].体育科研,2009,30(2):69-70.

[7] Tijana Ivancevic等.BIOMECHANICAL ANALYSIS OF SHOTS AND BALL MOTION IN TENNIS AND THE ANALOGY WITH HANDBALL THROWS, Ph-ysical Education and Sport Vol.6,No1,2008,pp.51–66.

[8] 严波涛,王清. 运动生物力学能量学研究进展[J].体育科学,2009,29(4):69-75.

[9] 严波涛,吴延禧,苑廷刚,等.网球发球技术的生物力学分析[J],体育科学,2000,20(4):80-85.