半刚性基层沥青路面与基层模量敏感性分析

2013-10-08胡世奎1张晓春2

胡世奎1 张晓春2

1.安徽省淮南市公路管理局,安徽 淮南 232001;

2.东南大学,江苏 南京 210000

引 言

淮南市是安徽省重要的能源(煤炭)基地,大量的煤炭通过公路运输。从全区道路技术等级来看,很多公路等级不高,却承担繁重的运输任务,交通流已呈现出“重载、大流量和渠化交通”的特点。矿区道路以及相邻的主要干线如国道、省道损毁突出。

路面损毁是与交通状况和道路结构密切相关的。车载作用下半刚性基层沥青基层、底基层的应力、应变以及路表弯沉会随着它的模量的变化而变化,进而改变路面的受力状态。充分了解半刚性基层沥青路面的力学响应对于更好的进行路面结构和材料设计具有重要意义。本文针对淮南市矿区道路的路面交通状况,采用数值分析的方法,对半刚性基层沥青路面的结构参数进行敏感性分析,以了解底层、底基层模量改变对路面应力-应变状况的影响,从而为路面抗损设计提供依据。

1 半刚性基层沥青路面基层模量敏感性数值分析

1.1 路面结构与材料参数

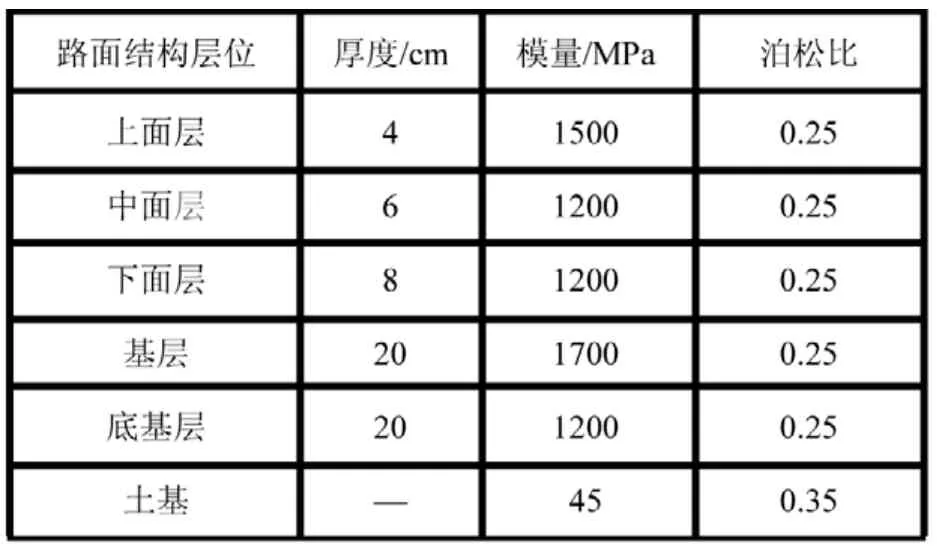

本次计算采用沥青混凝土路面,参照《沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)中相关厚度及参数的选取,结合淮南地区道路实际状况,拟定路面结构如下表所示:

表1 路面结构参数表

1.2 计算模型与方案

1.2.1 路面体系假定

本文采用沥青路面弹性层状体系,在进行半刚性基层沥青路面力学数值分析时,对材料特性以及路面结构特性作以下假定:

(1)路面各层是连续的、完全弹性的、均匀的、各向同性的,以及位移和形变是微小的;

(2)最下一层在水平方向和垂直向下方向为无限大,其上各层厚度为有限,水平方向无限大;

(3)各层在水平方向无限远处及最下一层向下无限深处,其应力、应变和位移为零;

(4)位移完全连续;

(5)路面各层不计自重。

1.2.2 计算方案

计算时采用双圆均布荷载,双圆均布荷载的中心点坐标分别为(0,0,0)和(3δ,0,0)(其中δ为荷载圆的半径)。荷载接地压力位0.707MPa,选取双轮轮隙中间和其中一个荷载做一面的中轴处作为计算点。

2 计算结果与分析

考虑分别改变基层、路基以及面层的模量时,通过APBI程度计算,比较基层、底基层的拉应力与拉应变及路表最大弯沉的计算结果。

2.1 路基模量改变

改变路基模量,其变化范围为20~200MPa,模量变化间隔为20MPa,分别计算基层、底基层的弯拉应力和应变,以及路表弯沉,其变化规律如图1~3所示。

图1 路基模量对弯拉应力的影响

由图1可以看出,随着路基模量的增大,基层弯拉应力逐渐降低,基层弯拉应力减小了47.1%,且降幅逐渐减小,回归公式为y=0.005x2-0.101x+1.009,相关系数R2=0. 988,变化范围为0.939~0.4964MPa;同时,随着路基模量的增大,底基层弯拉应力也是逐渐降低,底基层弯拉应力减小了55.6%,且降幅逐渐减小,回归公式为y=0.009x2-0.189x+1.677,相关系数R2=0.990,变化范围为1.5436 MPa ~0.6854MPa;

因此,随着路基模量的增加,基层与底基层弯拉应力均在逐渐减小,且两者变化趋势基本一致。

图2 路基模量对弯拉应变的影响

由图2可以看出,随着路基模量的增大,基层弯拉应变逐渐降低,且降幅逐渐减小,回归公式为y=0.018x2-0.344x+4.155,相关系数R2=0. 985,变化范围为0.00003925~0.00002479;同时,随着路基模量的增大,底基层弯拉应变也是逐渐降低,且降幅逐渐减小,回归公式为y = 0.051x2 - 1.015x + 9.611 ,相关系数R2=0. 988,变化范围为0.00008909~0.0000443。

因此,随着路基模量的增加,基层与底基层弯拉应变均在逐渐减小,两者变化趋势基本一致,但后者减小幅度较小。

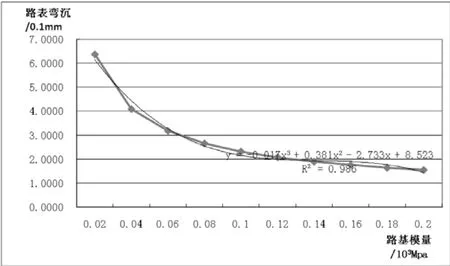

图3 路基模量对路表弯沉的影响

由图3可以看出:随着路基模量的增大,路表弯沉开始迅速减小,路基模量达到100MPa后,直到160MPa时维持基本不变,此后又逐渐减小,回归公式为y=-0.017x3+0. 381x2-2.733x+8.523,相关系数R2=0.986,变化范围为0.0637cm~0.0155cm;

2.2 基层模量改变

改变基层模量,其变化范围为400 MPa~4400MPa,模量变化间隔为200MPa,计算基层、底基层的弯拉应力和应变,以及路表弯沉,其变化规律如图4~6所示:

图4 基层模量对弯拉应力的影响

由图4可以看出,随着基层模量的增大,基层弯拉应力呈线性递增,线形回归公式为y=0.857x-1.755,相关系数R2=0.995,变化范围为-0.01558~0.15645MPa,基层弯拉应力增加了11.04倍;底基层弯拉应力呈线性降低,线形回归公式为y=0.123x+10.91,相关系数R2=0.953,变化范围为0.11218~0.08556MPa,底基层弯拉应力减小了23%。基层弯拉应力增长的比例系数0.085远大于底基层弯拉应力降低的比例系数0.012,即前者增加幅度远大于后者的降低幅度。

因此,随着基层模量的增加,基层会分担一部分底基层的弯拉应力,同时其自身的弯拉应力也会有所增加。

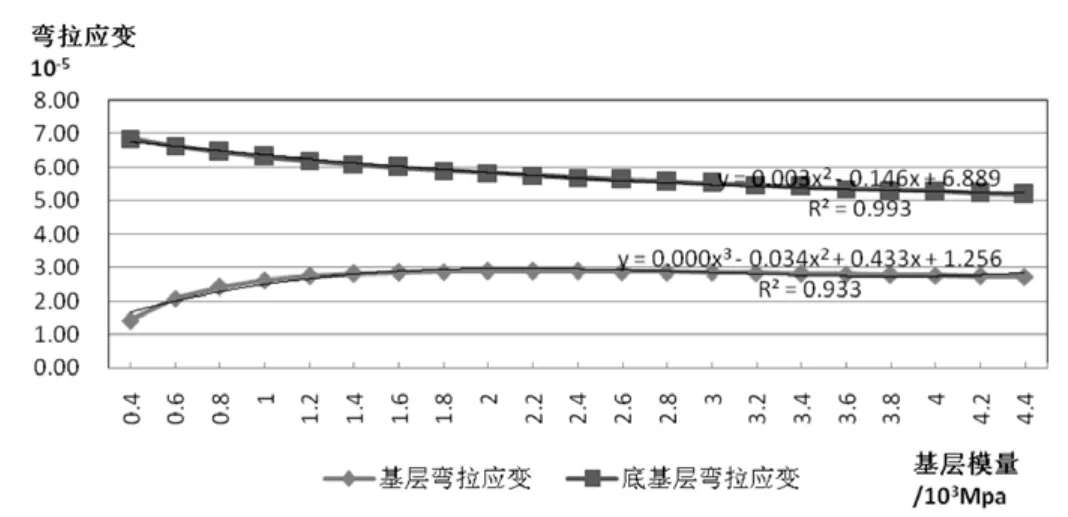

图5 基层模量对弯拉应变的影响

由图5可以看出,基层模量在1600MPa以下时,基层弯拉应变随基层模量增大迅速增加,之后维持基本不变,直到基层模量达到2800MPa以后,基层弯拉应变才略有降低,回归公式为y= 0.002x2 - 0.091 x + 2.935 ,相关系数R2=0.933,变化范围为0.00001415~0.00002739;随着基层模量的增大,底基层弯拉应变逐渐降低,且降低幅度逐渐减小,回归公式为y = 0.000x3- 0.034x2 + 0.433x + 1.256 ,相关系数R2=0.993,变化范围为0.00006848~0.00005189,底基层拉应变随基层模量从400MPa增加到4400MPa下降了24%。

因此,基层模量从400MPa开始逐渐增加时,基层弯拉应变有较大增加,而底基层弯拉应变降低有限,整个基层结构会产生较大的弯拉应变,处于一种不利状态;但是,基层模量增大到1600MPa以后再逐渐增加时,基层模量即不再增加,或者还略有降低,同时底基层弯拉应变则持续降低,整个基层结构弯拉应变将有所降低,从而逐渐改善整个基层结构的变形状态。

图6 基层模量对路表弯沉的影响

由图3可以看出:随着基层模量的增大,路表弯沉逐渐减小,1400MPa以下时降低较快,之后降幅逐渐减小,回归公式为y =-0.000x3 + 0.011x2 - 0.174x + 3.102 ,相关系数R2=0.982,变化范围为0.0302cm~ 0.0216cm;

2.3 改变面层模量

改变面层模量,其变化范围为1200 MPa~3200MPa,模量变化间隔为20MPa,计算基层、底基层的弯拉应力和应变,以及路表弯沉,其变化规律如下图7~9所示。

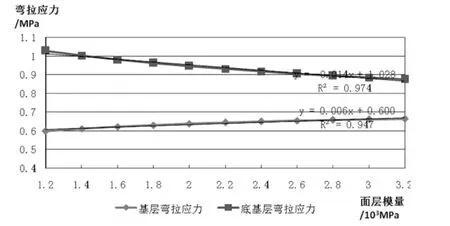

图7 面层模量对弯拉应力的影响

由图7可以看出,随着面层模量的增大,基层层底弯拉应力增加了10%,且呈线性递增,线形回归公式为y=0.006x+0.600,相关系数R2=0. 947,变化范围为0.598~0.6647MPa;底基层弯拉应力减少了15%,且呈线性递减,线形回归公式为y=-0.014x+1.028,相关系数R2=0. 974,变化范围为1.0289 MPa~0.8762MPa;

因此,随着面层模量的增加,底基层的弯拉应力有所减少,其中有一部分转移到了基层。

图8 面层模量对弯拉应变的影响

由图8可以看出,随着面层模量的增大,基层层底弯拉应变增加了4.4%,略有增加,幅度很小,回归公式为y =-0.001x2 + 0.029x + 2.792 ,相关系数R2=0. 998,变化范围为0.00002818~ 0.00002954;同时,随着面层模量的增大,底基层弯拉应变逐渐降低了14.8%,降幅也不大,回归公式为y =0.005x2 - 0.150x + 6.350 ,相关系数R2=0. 999,变化范围为0.00006219~0.000053。

因此,随着面层模量的增加,基层与底基层弯拉应变变化都不大,且两者综合后表现为减小,即整体应变在较少。

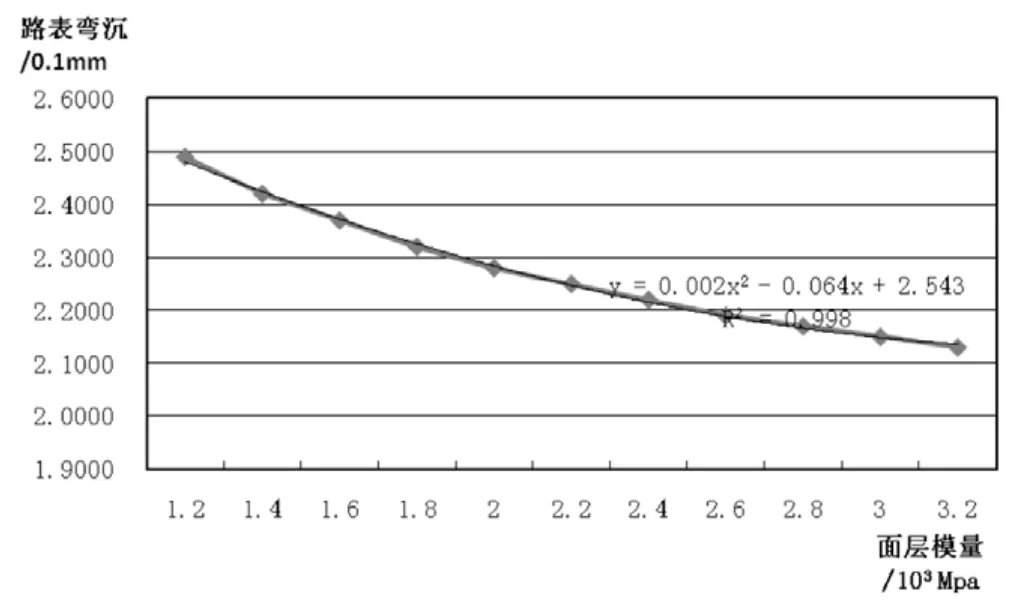

图9 面层模量对路表弯沉的影响

由图9可以看出:随着面层模量的增大,路表弯沉开始迅速减小,回归公式为y=0.002x2-0.064x+2.543,相关系数R2=0.998,变化范围为2.49cm~2.13cm。

3 结 语

本文针对淮南地区沥青路面公路设计状况,采用数值模拟的方法对半刚性基层沥青路面在车辆荷载作用下的力学响应过程进行了数值模拟,分析了路面层与基层模量变化情况下半刚性基层沥青路面基层、底基层与面层应力应变及路表弯沉的变化,得到以下结论。

1)路基抗压回弹模量是影响路表弯沉最显著的因素。增加路基的模量,可以使得基层、底基层的弯拉应力,弯拉应变及路表弯沉都有所降低。由此可见,严格控制施工过程中路基的压实度,对路基的上层进行适当的稳定处理,可以很好的提高路面的使用性能,延长道路的使用寿命。

2)当基层模量从400MPa增至4400MPa时,基层弯拉应力增加了11.04倍,底基层弯拉应力减小了23%;而基层弯拉应变只增加了93%,底基层弯拉应变下降了24%。由此可见基层、底基层的弯拉应力要比其弯拉应变要敏感得多,因此在实际道路设计施工过程中,控制应变比控制应力更加容易切实可行,其数据结果也更真实有效。

3)采用高模量基层材料时,可以获得较低的路标弯沉值,从而有利于通过竣工验收。这可能是淮南市矿区半刚性基层沥青路面竣工验收时合格,却容易出现早期破坏的原因之一。

4)增大面层模量,虽然能够大大降低了路表弯沉值,但在控制基层和底基层的应力、应变增长方面作用不大。因此不能只片面的强调采用高模量面层材料,可通过适当增加面层厚度来改善其应力或应变状况。

[1]公路沥青路面设计规范(S)(JTG D50-2006). 北京:人民交通出版社,2006

[2]邓学钧,黄晓明.路面设计原理与方法[M].北京:人民交通出版社,2001,5

[3]邓学钧.路基路面工程[M].北京:人民交通出版社,2005,8

[4]李勇政,杨晖,邓奇春.沥青路面典型结构力学计算参数敏感性分析[J].湖南交通科技,2004,(03):11-12,17

[5]李峰,陈立山.沥青路面结构参数的变化对沥青路面的影响分析[J].中外公路,2005,(04):77-80

[6]陈锋锋,黄晓明.重载下刚性基层沥青路面的力学响应分析[J].公路交通科技,2007,24(6):41-45