2012年黏虫暴发特点分析与监测预警建议

2013-09-28姜玉英

曾 娟, 姜玉英, 刘 杰

(全国农业技术推广服务中心,北京 100125)

2012年7月下旬至8月中旬,由于前期虫源的逐代累积、适宜的环境条件和迁飞动力场、迁飞后的聚集降落等因素,导致三代黏虫在东北、华北、西南部分地区暴发[1],发生范围之广、面积之大、密度之高为历史罕见。针对2012年三代黏虫严重发生形势,各地强化组织领导,强化监测预警,强化宣传和指导,强化统防统治,各部门认真履行职责,及时采取有效措施,实现了虫口夺粮、保障秋粮丰收的目标。夺取黏虫防控战役的胜利后,及时总结分析黏虫暴发的时空分布和年际变化特点,认真思考虫害暴发时猝不及防的原因,提出切实可行的监测预警对策和建议,对将来进一步做好病虫害监控工作具有重要意义。

1 暴发特点

1.1 发生面积大、范围广、区域北扩

2012年三代黏虫见虫面积达397.4万hm2,比2006-2011年年平均值(69.3万hm2)增加4.7倍。主要发生范围涉及北京、天津、河北、内蒙古、山西、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、云南、贵州等13个省(市、区)92个市(地区、州)476个县(市、区、旗)(见表1)。各区域见虫面积相差悬殊,内蒙古(东部)、辽宁、吉林、黑龙江等东北地区为223.2万hm2,北京、天津、河北、山西等华北地区为113.0万hm2,山东、河南和陕西等黄淮地区为52.8万hm2,即东北、华北、黄淮三大区域见虫面积占全国总面积的比率分别为56.2%、28.4%和13.3%。与2006-2011年年平均值比较,东北、华北、黄淮三大区域见虫面积比率分别为21.8%、47.5%、30.7%,即2012年与近几年相比,东北地区发生面积比率增加了34.4百分点,华北地区发生面积比率减少了19.1百分点,黄淮地区发生面积比率减少了17.4百分点,即三代黏虫主要发生区域由常年的黄淮、华北地区北扩至东北地区,发生区域重心明显北扩。

表1 2012年三代黏虫发生面积及分布区域Table 1 Area and distribution of the 3rd-generation larvae of armyworm in 2012 in China

1.2 高密度区域多,带状分布明显

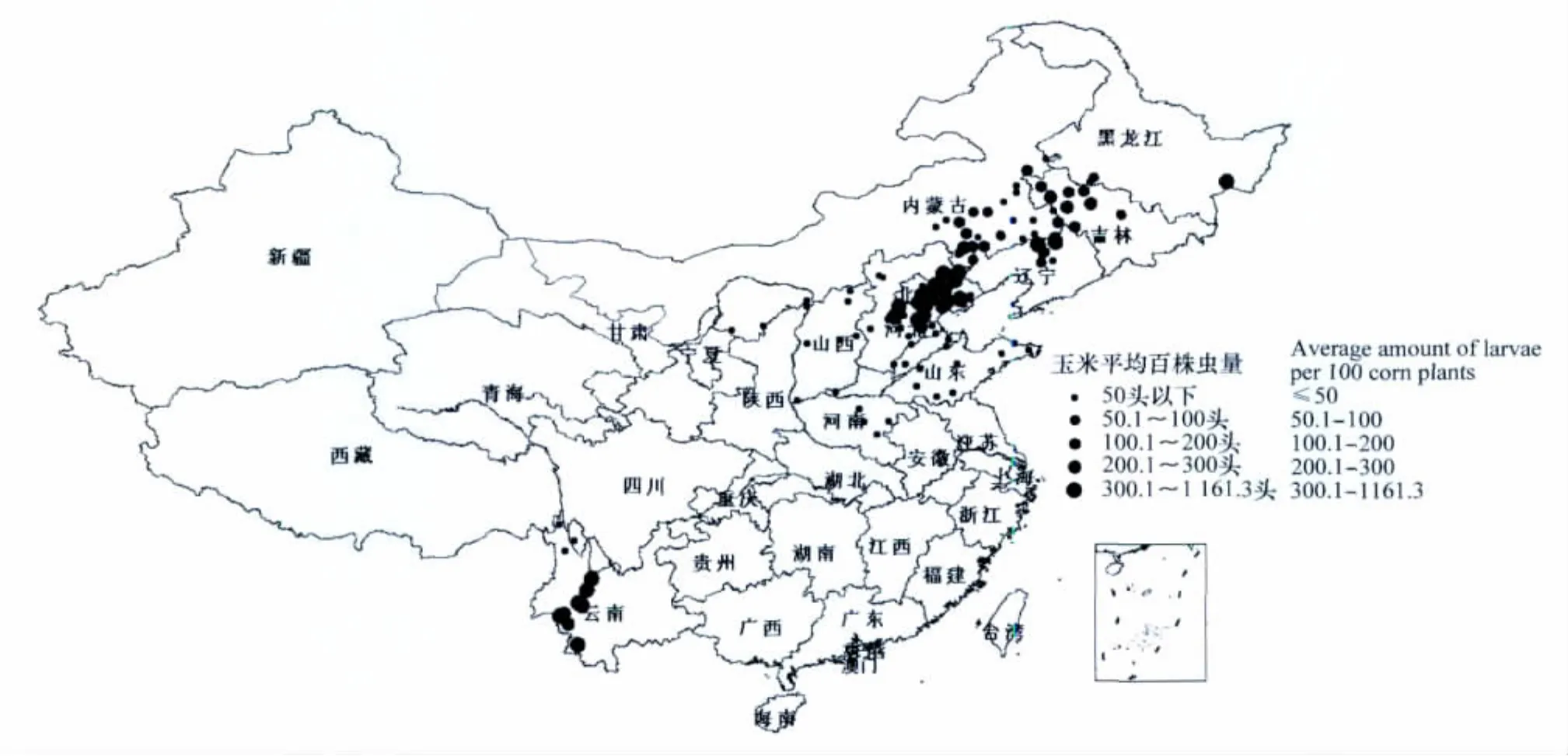

2012年三代黏虫重发区域多,在河北省廊坊、唐山、沧州、保定、秦皇岛,天津市宝坻、蓟县、静海、汉沽,北京通州、大兴、平谷,内蒙古通辽、赤峰,辽宁省阜新、沈阳、锦州、铁岭,吉林省松原、长春、四平、吉林、白城、通化,黑龙江省大庆、齐齐哈尔、绥化、哈尔滨,山西省晋中、运城、长治,山东省滨州、济南、淄博、聊城,云南迪庆、楚雄、玉溪、临沧、保山等地均出现高密度种群为害。在空间分布上,形成了三条东北-西南走向的重发带,分别位于华北北部(自内蒙古巴林右旗至河北涞水,即118.65~116.63°E、43.52~38.70°N)、东北中西部(自黑龙江肇州至辽宁辽中,即125.25~122.70°E、45.72~41.52°N)和云南西南部(自宾川至澜沧,即100.55~99.90°E、25.82~22.50°N)(见图1)。这些重发带的分布区域和地理走向,恰好与7月下旬我国北方高空气流的汇合沉降事件吻合,是迁飞动力场影响黏虫降落和发生区域的典型证明[1]。其中,华北北部重发带与7月21日西南气流与蒙古共和国东南部气旋在华北地区的汇合重叠,也与7月25-26日西南气流与西北方向高空冷气流在华北北部的再次相遇重叠;东北中西部重发带与7月26日东北地区受气旋天气控制的降雨、28日西南气流与东北气流在吉林与黑龙江交界处相遇重叠。

1.3 早期隐蔽为害难发现,后期集中为害损失重

与一、二代黏虫为害的寄主种类和生育期相比,三代黏虫发生时已进入秋作物生长中后期,植株高大繁茂、田间郁闭,为害隐蔽性更高。由于黏虫产卵有强烈的选择性,倾向于产在枯黄卷缩的植物叶片上[2-3],特别是产在禾本科杂草上[4],因此孵化后的低龄幼虫多分布于田间杂草和管理粗放的田块中,为害较隐蔽、难以查见;高龄幼虫进入暴食期后,转移至作物上大量啃食作物叶片和穗部,重发田块玉米百株虫量一般为100~500头,最高可达3 000~5 000头。据初步统计,三代黏虫重发面积达64.7万hm2,有4 866.1 hm2的玉米叶片被吃光,其中河北、天津、山西3省(市)发生危害程度居30年来之首,吉林省居20年来之首,内蒙古、北京、云南省(区、市)居15年来之首。

图1 2012年三代黏虫发生区域及密度分布图Fig.1 Distribution and density of the 3rd-generation larvae of the armyworm in 2012 in China

1.4 田间受害程度差异明显,受害作物以玉米为重

各地调查发现,不同类型田块之间发生密度差异大,以杂草多、管理粗放的失管田块,降雨集中、受涝严重的低洼田块,以及播种较晚、长势较差的夏玉米上发生最为严重。由于种群数量大、迁入地优势作物种类不同等原因,三代黏虫在东北、华北和黄淮玉米主产区,不仅为害玉米,还为害水稻、谷子、高粱、大豆、花生等主要农作物;在云南等西南地区山地,除为害玉米和水稻外,还为害甘蔗、燕麦、青稞等经济作物。总体上以玉米为害面积最大、受害最重,发生面积为361.3万hm2,为总见虫面积的九成多。

2 监测预警难点

2.1 迁飞路径尚难掌握

自1961年全国黏虫迁飞研究协作组明确黏虫在我国东部的发生和迁飞为害规律[2]以来,针对其迁飞路径的研究主要集中在雷达高空监测、迁飞动力场分析、迁飞轨迹逆推[5-8]上。这些研究较好地解释了黏虫重发年份典型迁飞事件中的虫源问题,但由于这些典型事件及其影响因素综合作用的独立性、偶然性和不可重复性,对系统全面地揭示黏虫在全国范围内的周年性迁飞路径仍然只能是“管中窥豹”,或者说,黏虫迁飞行为在大体遵循“春季北上、夏秋季南回”的季节性远距离迁飞的基本规律之下,还因气候背景条件多变存在着许多不确定性和难以预测的问题,如2012年三代黏虫明显北扩即是多年罕见的。

2.2 监测范围大、重点多

黏虫主要为害小麦、玉米、水稻、谷子、高粱等禾谷类粮食作物,其中,在江淮一代发生区主要为害小麦,在黄淮、华北、东北等二、三代发生区主要为害玉米、谷子、高粱、水稻,在西北、西南、江南、华南等地区为害玉米、水稻、小麦、谷子等,可以说各大粮食主产区均具备适宜黏虫发生为害的寄主条件,均存在局部暴发成灾的潜在威胁,均有列为重点监测区域的必要。此外,近年来我国玉米种植面积持续增加,华北、东北等玉米主产区高产优质品种的连片大规模种植更是创造了有利于黏虫发生的生境条件。据国家统计局数据显示,水稻、小麦种植面积基本稳定在3 000万hm2和2 400万hm2,而2000-2010年玉米年均种植面积达2 680万hm2,比1991-1999年年均值增加17%,2012年全国种植面积达3 333.3万hm2,其中,东北和华北8省种植面积占全国总面积近6成。如此巨大的寄主种植规模,加上黏虫重点发生区域的不确定性,令成虫诱测、田间调查等工作难免“以点带面”、存在盲区。

2.3 系统调查时间长、频度高、专业性强

按照《黏虫测报调查规范》[9]的规定,对黏虫主要发生区而言,需要持续监测的时间短则2~3个月,长则4~6个月。在这一较长的监测周期中,调查监测任务详尽具体、时效性要求高,如灯下诱虫量检查(包括虫量、雌雄比)每天1次,雌蛾卵巢解剖每2 d 1次,诱卵和幼虫系统调查每3 d 1次,另外还有在各世代发生关键时期进行的卵量、幼虫量和迁出区残虫量普查各1次。更加重要的是,这些调查监测任务要求基层技术人员必须具有相应的植保专业技能和丰富的实践工作经验,如黏虫蛾、卵、幼虫等各虫态、各龄期体态特征和雌蛾卵巢发育级别的准确识别,各生态发育历期的推测判断,田间调查取样方法的灵活运用,虫量高峰和预警状态的经验把握等。

2.4 评价标准尚未统一

由于各地常年发生密度、为害作物种类和生育期以及种植经济效益等差异,目前全国应用的《黏虫测报调查规范》中没有关于发生程度分级指标的统一规定,各省掌握的发生虫量指标高低不一。如以玉米百株虫量为例,作为计算达标面积限值的防治指标,黑龙江为20头,北京为30头,辽宁、内蒙古、河北、山东为50头,天津为120头,吉林各地为20~200头不等;作为重发指标,山东为70头,北京为300头,黑龙江为500头,吉林各地为50~3 000头不等。对于黏虫这种迁飞性、暴发性重大害虫的监测工作而言,尽管各地可以遵循因地制宜、属地管理的原则,但缺少全国统一发生程度指标,还是对跨区域虫情的综合评价和防控指导带来了不便和困难。

3 监测预警对策和建议

3.1 切实开展跨体系多部门协同科研攻关

针对黏虫迁飞规律等基础性难题,应以信息交流为基础、以“地、空结合”为重点,加强与科研教学单位的交流合作,一方面增加高空雷达监测点、逐步构建雷达监测网络、实现高空网捕,以寻求多条可能迁飞路径的直接证据,一方面要加强地面诱测数据与高空数据的对应关系研究[10],以揭示迁出地与迁入地种群消长的时空联系,提出适用于全国跨区域早期预警的异地发生指标,真正实现黏虫的“异地测报”。针对黏虫区域性暴发原因、年度间长期发生趋势等问题,应以生产实际需求为前提,重点开展北方玉米主产区及黏虫重发区的发生规律演变研究;同时,要加强与种植业数据统计部门、气象部门的交流合作,结合种植结构变化与田间小生境条件、气候变迁与特殊过程性天气条件等不同尺度、不同范围、不同时限的各方面资料,进行综合分析判断和全面评价。

3.2 制定全国黏虫发生程度分级指标

以往关于发生程度评价指标的研究,多集中在经济阈值推算与防治指标制定上。其中,关于江淮地区一代黏虫为害小麦的防治指标[11-12]研究较为深入、结果也比较一致,为20头/m2左右;关于黄淮华北地区二代黏虫为害玉米的防治指标研究,因玉米生育期不同结果差异较大[13-14],为5~80头/m2;关于三代黏虫防治指标的研究还不系统,只在测报专业手册[15]中有所规定。根据为害呈上升趋势、局部暴发危害风险增大的现状,综合参考各主发区现行指标,建议以不同代次不同作物上的虫口密度划分发生程度,以发生面积比率作为衡量大区域内发生程度的参考指标,以偏轻发生(2级)上限值作为防治指标,初步形成一至三代黏虫发生程度分级的全国标准(见表2),从而更好地统筹监测、指导防治、服务生产。

3.3 继承使用多种监测手段

黏虫监测准确与否,与诱测曲线能否真实地反映虫量消长动态密切相关,这受诱测方法、检查频度、工具种类、放置环境等诸多因素影响。一是要充分利用当前普遍使用的自动虫情测报灯,按照测报规范要求,尽量设置在远离光源、地形开阔、连片种植寄主作物、成虫活动频繁的田间地头,以提高灯诱的效率。二是要因地制宜、就地取材,选择糖醋液诱蛾器、毒草把等工具灵活安排监测点,以弥补测报灯数量有限、位置难以变动的不足。在黑光灯源、糖醋液、毒草把等诱测效果均不理想的情况下,还可以选择使用镓钴灯[16]等诱集效率更高的工具。三是要根据荒草地等田间小生境适宜产卵程度,设置草把诱卵,根据产卵峰期和峰值推算幼虫发生盛期和种群密度,减少田间查卵查虫的工作量,提高预警的准确性和时效性。

表2 全国一至三代黏虫发生程度分级指标1)Table 2 National grading standard for occurrence degree of the 1st-3rd generation larvae of the armyworm

3.4 健全基层监测网络、提高测报专业技能

一是要积极争取国家建设项目支持,加大区域站建设力度,增加重大迁飞性害虫国家级监测点数量;二是要积极争取地方政府支持,增加基层植保技术人员编制,配备足量的专职测报员;三是要普及群众测报点,恢复健全国家-省-县-乡(村)四级植保服务体系,解决监测点数量不足与监测任务面广量大的矛盾;四是要坚持开展测报技术培训,特别是调查预测方法等基本技能的培训,提升基层技术人员的专业水平。只有具备以上条件,才能构建覆盖全国、运转高效、快速反应的监测预警网络,才能保障系统调查扎实、关键时期普查广泛,才能在面对黏虫突发紧急态势时做到“手中有数、心中不慌”,做到密切跟踪、早期预警、及时防控。

[1]张云慧,张智,姜玉英,等.2012年三代黏虫大发生原因初步分析[J].植物保护,2012,38(5):1-8.

[2]中国农业科学院植物保护研究所.中国农作物病虫害(第二版)[M].北京:中国农业出版社,1995:697-723.

[3]尹姣,薛银根,乔红波,等.黏虫(MythimnaseparataWalker)选择产卵场所的意义及颜色在定位中的作用[J].生态学报,2007,27(6):2483-2489.

[4]神田建一.黏虫产卵习性与其在耕作防除中的利用[J].植物防疫(日文),1985,39(6):244-247.

[5]武向文.我国东北地区昆虫迁飞场的Pied piper效应[D].南京:南京农业大学,2001.

[6]张云慧.东北与华北地区迁飞昆虫的垂直昆虫雷达监测与虫源分析[D].北京:中国农业科学院,2008.

[7]潘蕾.东亚迁飞场的Pied piper效应与我国三代黏虫的间歇性暴发机制[D].南京:南京农业大学,2009.

[8]谢国清,李元明,余凌翔.云南省黏虫二代虫源探讨[J].昆虫知识,1997,34(4):203-207.

[9]黏虫测报调查规范(GB/T 15798-2009)[S].中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会.

[10]孙雅杰,高月波.黏虫和草地螟空中迁飞种群的雷达监测与地面发生预报[C]∥走向21世纪的中国昆虫学——中国昆虫学会2000年学术年会论文集.北京:中国科学技术出版社,2000:457-460.

[11]程家安,章连观,何孙忠,等.Mythimnaseparata(Walker)经济阈值的研究(二)[J].浙江农业大学学报,1986,12(1):83-90.

[12]张文同.从黏虫为害损失谈防治指标[J].安徽农业技术师范学院学报,1994,8(1):33-37.

[13]冯祥和,张爱平.二代黏虫为害损失及防治指标[J].山西农业科学,1982(2):18,19.

[14]毛文宽,姜月菊,郑建强,等.套种玉米田二代黏虫防治指标的研究[J].山东农业科学,1988(1):25-27,22.

[15]全国农业技术推广服务中心.黏虫测报调查办法[M]∥农作物有害生物测报技术手册.北京:中国农业出版社,2006:69-78.

[16]胡淼.镓钴灯的诱虫性能及其在测报工作中的应用[J].昆虫知识,1980(3):112-116.