农村居民点重构典型模式对比研究——基于浙江省吴兴区的案例

2013-09-23刘建生郧文聚赵小敏赖玉莹

刘建生,郧文聚,赵小敏,赖玉莹

(1.南京农业大学公共管理学院,江苏 南京 210095;2.吉安县国土资源局,江西 吉安 343100;3.国土资源部土地整治中心,北京 100035;4.南昌师范高等专科学校,江西 南昌 330103;5.江西农业大学,江西 南昌 330045)

1 引言

城乡人口流动和经济社会发展要素重组与交互作用,以及当地参与主体对这些作用与客观变化做出响应与调整,导致了农村居民点空间格局的整治与重构[1-2]。农村居民点重构①本文侧重于探讨农村居民点的空间布局优化和重构路径构建,与农村居民点整治内涵略同,村庄与农村居民点的概念略同。有助于促进耕地资源的保护以及建设用地资源的有效配置,对于改善农村生产生活生态条件、促进城乡统筹发展和新农村建设也具有十分积极的作用[3]。重构模式的选择关乎农村居民点整治与重构的成败,值得深入研究。

农村居民点重构模式是指在推行村庄土地整治过程中所采取的典型意义的组织、方法、机制、程序和筹资等方面的实施和运作方式[4-5]。学界围绕该问题做了很多有益的研究:郎海如[6]、叶艳妹等[7-8]将农村居民点用地整理的运作模式和政策归纳为农村城镇化型用地(公寓化)整理模式、自然村缩并型用地整理模式、中心村内调型用地整理模式和异地迁移型用地整理模式4种模式;杨庆媛,赵伟,张正峰等认为在经济发达的平原型城市郊区,市场运作模式是农村居民点整理的可行模式[9-10];张占录等针对城市郊区的土地整治实践,总结提出了居民点整治的“宅基地换房”模式[11];曹伟、石磊等则将农村居民点整理模式分为城镇化引领整村搬迁模式、空心村整治模式、中心村建设模式[12-13]。近年来,北京、嘉兴、成都、重庆、天津等地的农村居民点整理或重构模式得到广泛关注[9,14-19],但总体来看,基于典型案例的比较研究仍较缺乏。

笔者结合学界已有的研究成果,将重构模式分为两种典型模式:城镇化引领型和村庄整合型②本文将中心村整合和其他村庄整治统一归并为村庄整合型。,以浙江省吴兴区为典型研究区,基于对该区八里店镇南片及埭溪镇的实地调查,按照“客观情况认知 — 主观意愿调查 —模式对比分析 — 政策完善建议”的思路,对重构方案进行对比分析,并将其主客观状况与模式的选择进行匹配研究,以期能为居民点重构实践提供案例参考。

2 基于实地调查的对比分析

研究选取吴兴区八里店镇南片与埭溪镇两个重构项目区进行实地调查和访谈。从农民人均收入、行政村自然村数、项目区户数、人数、农用地流转率、人均宅基地面积、地形地貌条件等基本情况以及农民房屋建造年代、建筑层数、建房需求、整治意愿和模式选择进行了调查。在重构目标上,主要是对镇、村、农户3个层面调查后加权所得。

2.1 研究区概况

八里店镇南部片区位于吴兴区南郊的水网平原区。截至2011年,该片区有6个行政村,66个自然村,总户数3738户,总人口13864人,农民人均纯收入达15025元,片区土地总面积1952.14 hm2,其中:农用地面积1471.26 hm2,占规划区土地总面积的75.37%;建设用地面积270.49 hm2,占13.86%;未利用地面积210.40 hm2,占10.78%。农村居民点占土地总面积的11.43%,人均占地面积约161 m2,建筑容积率约为0.68,整治潜力较大。该片区由于地处湖州市近郊,土地流转率已达55%,都市型现代农业发展良好,生态旅游业也发展迅速。

埭溪镇是吴兴区的西南“门户”,属山区过渡地带,距吴兴城区27 km。调查项目区位于埭溪镇中部及东南部,包括7个行政村和68个自然村,项目区土地总面积为6349.75 hm2,其中农用地5280.60 hm2,占土地总面积的83.16%;建设用地865.30 hm2,占土地总面积的13.63%;未利用地203.85 hm2,占土地总面积的3.21%。农村居民点房屋零散,利用程度低。人均宅基地面积约200 m2,建筑容积率约0.5。该镇经济状况属吴兴区的平均水平,且为典型的传统农业区。

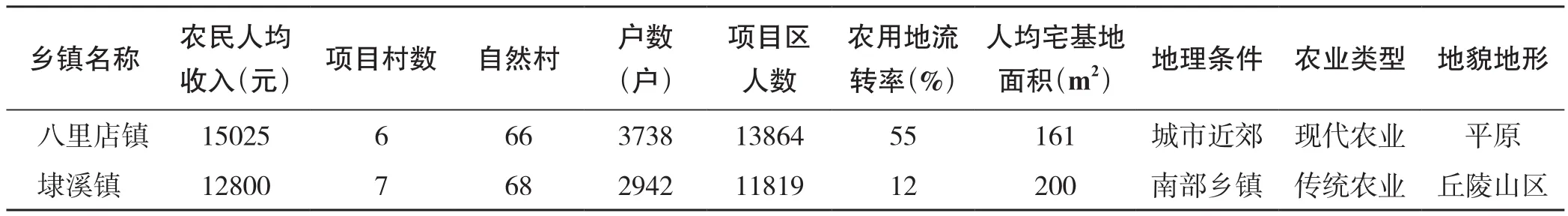

通过对比,八里店镇属城市近郊,为平原水网区,埭溪镇属南部乡镇,为丘陵山区。其经济状况不尽相同,人均收入分别为15025元、12800元,农用地流转率分别为55%、12%(表1)。这些因素都影响重构模式的选择。

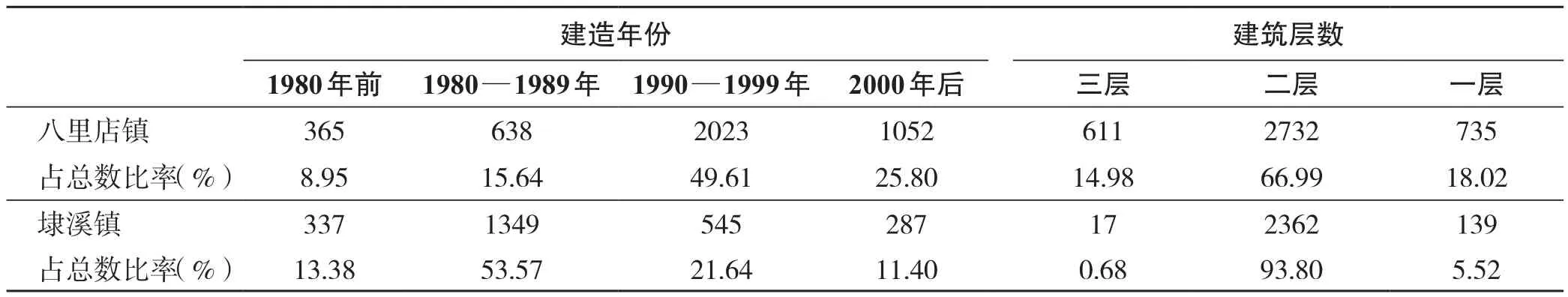

2.2 农房房屋建造年代和建筑层数调查

随着经济的发展、人口的增加、子女的成长和建房年代久远,农民建房的需求也会周期性地显现出来。对八里店4078处房屋和埭溪项目区2518处房屋的建造年代和建筑层数进行调查汇总结果见表2。根据实地调查和访谈,两镇每年的建房需要数量会沿着一个平均值上下波动。八里店镇的建房需求比较集中,房屋更换周期比较快,1980年前的房屋占样本的8.95%,1980—1989间的占15.64%,两项合计只占24.59%,且三层房屋已经达到14.98%;而埭溪镇的建房需求比较分散,房屋更换周期较长,1980年前的房屋占样本的13.38%,1980—1989年间的占53.57%,两项合计占66.95%,三层房屋仅为0.68%。由于大部分房屋为20世纪所建,农户建房意愿和居民点重构意愿都较强。

2.3 重构意愿、重构原因及模式选择调查

对农户意愿做调查,可了解其重构的意愿和重构模式的选择及原因,为决策提供依据和参考。笔者采用发放问卷和实地采访的方式收集数据资料,在134个自然村的6680个农户中随机抽样选取335个调查总样本,为了便于比较,两个项目区各选139个有效样本进行分析,调查结果详见表3。

表1 经济社会情况对比Tab.1 Comparison of the eco-social situation

表2 八里店镇南片与埭溪镇农民房屋建造年代和建筑层数调查表Tab.2 The age and layers of the rural housing in the south of Balidian town and Daixi town

表3 两项目重构意愿、原因分析及模式选择对比表Tab.3 Comparison of the willingness of farmers, cause analysis and mode selection

对居民点重构意愿、驱动力,模式选择及其原因分析如下:(1)关于重构意愿,八里店镇和埭溪镇项目区的重构意愿分别为87%、82%,大致相当;(2)驱动力方面,两个项目区第一位的都是增减挂钩和政府推动,其标准化值均为1,这说明现阶段政府的政策是居民点重构自上而下的外部引力,具有重大的推动作用,政府一定要完善好制度,做好土地政策的制度供给。在子女到法定结婚年龄、农户需要分户居住的原因选择上倾向比较接近,其标准化值分别为0.51和0.53,但八里店镇的规划导向和要求住楼房的需求明显,而埭溪镇的治理空心村和改造旧房屋的倾向更强;(3)关于重构模式,八里店镇76%的农户选择城镇化引领型,选择村庄整合型的只占28%;埭溪镇的选择倾向则完全相反,其选择的比率为19%和70%,这说明在不同的区域,农户对居民点重构模式的选择偏好明显不同。此外,从模式选择的原因分析可见,八里店镇和埭溪镇都很重视宅基地的节约率,其标准化值分别为1和0.81,八里店镇在发展机会的因素上考虑更多,其标准化值为0.95,而埭溪镇的标准化值为0.53;埭溪镇居民点重构更关注基础设施修建和完善,也注重重构的成本和难易程度,其关注的标准化值分别为1.0、0.91和0.82。

2.4 农村居民点重构的目标调查

重构目标也会影响居民点重构模式的选择。笔者对2个镇项目区的13个行政村采取全面调查和访谈的方式,对其目标进行比较分析。在八里店镇南片,83.3%的村委会负责人认为其地理位置优越,经济实力、干部能力较强,农户住高楼意愿较强,重构目标以完善配套设施建设,建造高层住宅,节约土地,发展工业、服务业和现代农业为主,宜选择“城镇化引领型”的模式。在埭溪镇项目区,71.4%的村委会负责人、农民对农业土地的依赖依然比较强烈,重构目标以完善乡村公共基础设施,改善农户居住条件,推动农民适度集中居住,盘活农村土地资产,重构好居民点内部空间和农业的适度规模经营为主,因而宜选择“村庄整合型”模式。

3 两镇重构方案对比和模式分析

3.1 两镇重构方案的比较

八里店镇南片选择“城镇化引领型”的模式,在重构方案中,结合产业全域规划、统一建设、整体推进;埭溪镇选择“村庄整合型”模式,在重构方案中,统一规划,分期建设。

(1)在空间布局上,按照原宅基地与建新区的距离和生活习惯,将55个自然村整体复垦,在八里店镇项目区北部3块区域集中建设农民公寓,安置2443户,9092人,如图1中重构图箭头所示;将位于3块建新区内的8个自然村,集中撤并安置,涉及457户,1702人,盘活建设用地46.74 hm2;保留路村、史家墩和独市3个特色自然村,面积16.79 hm2,共258户,970人;保留紫金桥集镇现状,面积27.15 hm2,共580户,2100人。在埭溪镇推进村民的适度集中居住,将现状中68个散落分布的自然村庄分别就近迁往6个中心村,拆除复垦区面积为174.43 hm2,建新区160.78 hm2(其中建新安置区80.96 hm2),可安置12819人,2972户。建新安置区保持其原有的建筑风格和景观风貌,满足当地居民生产、生活方式和生活习惯,建筑层数联排多采用三层,公寓为4—5层的多层。空间布局采用行列式为主,统一规划标高及层高,联山安置区36.06 hm2,采用2/3联排与1/3公寓两种形式安置1178户。

(2)在组织方式上,八里店镇以政府主导为主,组建整治机构进行融资,并对村民、村集体、投融资机构、规划、设计施工、监理等进行协调、委托和监督,整体推进。埭溪镇选择“村庄整合型”模式,规划引导、村民自愿,村集体组织处于核心地位,对公共基础设施进行建设,农户根据自身实际建房需求和能力分期申请规划后的宅基地,自行建设。

(3)在资金筹措上,八里店镇政府统一筹资,统一建设;埭溪镇政府对公共基础设施进行建设,农户根据自身实际建房需求自筹资金,自行建设。

3.2 两种典型模式的提炼分析

图1 研究区农村居民点土地利用现状图及重构图Fig.1 The land use status and plans of rural settlements in the study area

(1)“城镇化引领型”是指以政府主导、统一建设、整体复垦、集中安置为主要特征。适于地理位置优越的城市近郊区和产业聚集的新型小城镇。农户按照规定的置换标准以其宅基地换取建新区的一套住宅,政府统一组织整理复耕旧宅基地,实现耕地占补平衡和建设用地的节约利用。在建新区,除预留农户安置用地外,还要规划一块可供出让的土地,通过土地出让获得的收入,平衡项目资金。这种模式特点如下:①政府处于整个重构的核心,如图2,建立整治机构,并对村民、村集体、投融资机构、规划、设计施工、监理等进行协调、委托和监督;②整体性、综合性强,建设标准高,需结合产业大范围整治,整体统筹城乡发展,新增耕地率或节约建设用地率比较高;③项目安置比较集中;④实施期限比较集中,一般为3年。

城镇化引领型的优点主要有:土地节约率较高,是实现土地利用规模化、集约化的有效途径;能有效实现农村居民点向小城镇集中,工业向工业园集中、耕地向农业园集中,给城镇发展提供用地空间,推进城市化进程;利于农户财产性收入的增加,也实现自身的城市化。难点在于资金筹措和配套政策创新[18]。农民放弃农村土地经营到城镇居住和就业,如何保障其原有土地使用权收益和进城后享受与城镇居民同等的社会保障待遇,亟需有关配套政策与措施跟进。因此,应该将新农村建设、城市发展规划与城乡建设用地增减挂钩政策有机结合起来,解决资金筹措问题、保障好农民的权益。

(2)村庄整合是对腾退农村居民点用地、低效利用的打谷场和空闲土地进行综合整治,整治后土地主要用于建设基本农田和发展现代农业。在整理规划编制、资金筹措、质量监督等关键环节上仍由政府来主导。以政府引导、村集体组织主导、农户自愿为主要特征。村集体处于核心地位,根据民主决策和村民整治意愿,接受政府的监督和规划的引导,配合政府对公共基础设施进行投资建设,农户根据自身实际建房需求分期申请规划后的宅基地,自筹资金,自行建设,建设周期比较长。村庄整合是对现有村庄格局的整治与重构,中心村址的选择、特色村的保留,住房设计和融资渠道是中心村整合模式的关键环节。中心村址的选择需要考虑区位、中心性、交通等基础条件,应选择交通便利的中心位置,把具备基础条件的村庄作为中心村。住房设计充分考虑当地农民从事的生产需要及生活习惯,同时考虑村民家庭人口的多少和发展类型的多样性,设计独户型、商住型、公寓式等不同类型的住宅。

这种模式相对简单、易于推行,利用民间资本,部分解决资金短缺的问题[20];通过规划管控和公共基础设施的建设,引领农户的规范建房,促进用地的节约集约,盘活了农村的土地资产,提高农村的生产生活水平,为城镇发展提供发展空间;以农户和村集体为核心,能准确把握农户建房的规律,有利于破解农民随意违法建房的难题。但是,正确的引导和有效的政府监管也是不可缺少的,也需要村集体执行好居民点布局规划,理顺居民点内土地产权关系,促进闲置土地合理整治、流转和集约利用。

图2 典型模式所涉主体关系图Fig.2 The involved people of typical pattern

表4 两种典型重构模式比较分析Tab.4 Comparative analysis of characteristics and directions of two typical reconstructed model

4 结论和讨论

(1)“城镇化引领型”和“村庄整合型”是当前农村居民点重构的典型模式。前者主要在城市郊区或城中村被采用,多为异地安置,其主要特征有:政府主导、统一筹资、统一建设、整体复垦、集中安置,项目和指标均3年内完成周转。后者主要在是在没有区位优势的大部分乡村,以规划为引领,促进中心村公共设施配套和农户适度集中居住,以统一规划设计、统一公共设施配套,分村引导、分户自建,就近调整和内部整治。

(2)通过典型调查显示,八里店镇南片地处城市郊区,经济发展比较好,干部能力强,房屋更换周期快,农户向往住高楼,76%的农户选择“城镇化引领型”,选择“村庄整合型”的只占28%;居民点重构以提高农户的居住条件,发展服务业和现代农业,提高关联产业的集中度,提高土地的使用效率,节约建设用地为重构目标。在埭溪镇项目区,70%的农户选择“村庄整合型”,以规划为引导,以农户为核心,改善农户居住条件,节约建设用地,将居民点重构、节约土地与农户意愿统一起来。

(3)农村居民点重构模式的选择应考虑主客观状况的匹配程度。在客观上,各地地理位置、社会经济状况、居民建房的周期性不同;在主观上,农民重构意愿和村庄重构目标也不相同。客观现实是居民点重构的基础,农户意愿是居民点重构自下而上的内在动力,政府政策是居民点重构自上而下的外部引力。

(4)在政策供给方面,可探索“3统3分1平衡”的居民点重构思路,完善“城乡建设用地增减挂钩”政策。“城镇化引领型”模式资金筹措、配套政策、工作压力和集体动迁是重点问题,“村庄整合型”周期较长,3年内难以完成,无法满足增减挂钩政策的期限要求,因此,需要探索“3统3分1平衡”的思路:3统,即实行统一规划、统一设计、统一基础设施和公共服务设施配套;3分,即分村引导、分户自建、分年下达和归还周转指标,周转指标第一年核拨指标第三年还,第二年核拨指标第四年还,以此类推,直至整个项目全部实施完毕;1平衡,即挂钩周转指标实行多年动态平衡,可以乡镇为单位,也可以行政村为单位,在一个项目或多个项目范围内建设用地增减平衡。完善增减挂钩政策的关键点是:①改变周转指标的下拨和归还的方式,挂钩周转指标由一次性下达和归还变为根据实际需要(建房规律)逐年分解下达,逐年归还。在项目具体操作层面上要因地因时制宜。②小循环三年周期不变,大循环即整个项目周期适当延长。这种模式以村集体组织和农户为核心,能满足每年农户建房的规律性需求,建房资金群众自筹,政府负责进行基础设施投资和规划引领,其资金压力和工作压力都相对较小,对于经济条件一般的大部分乡镇宜采取这一模式。

如何遵循农民建房规律,尊重农民意愿,按照节约型用地和差别化重构的要求,并辅以规范性引导,科学重构农村居民点是中国当前乃至未来10—20年的重要现实命题。无论选择哪种农村居民点重构模式,都应该以农民为核心,真正实行公众参与,切实保护农民权益,实现政府引导和农户意愿的有机统一。

(References):

[1] Long H L, Li Y R, Liu Y S, et al.Accelerated restructuring in rural China fueled by “increasing vs.decreasing balance” land-use policy for dealing with hollowed villages[J].Land Use Policy, 2012, 29(1): 11-22.

[2] Long, H.L., Zou, J., Liu,Y.S.Differentiation of rural development driven by industrialization and urbanization in eastern coastal China[J].Habitat International,2009, 33(4):454-462.

[3] 李裕瑞,刘彦随,龙花楼.中国农村人口与农村居民点用地的时空变化[J].自然资源学报,2010,(10):1629-1638.

[4] 高燕.农村居民点用地整理的适宜性评价、模式及政策选择[D].杭州:浙江大学,2004:63.

[5] 唐启湘,于礼.武冈市村庄土地整治模式研究[J].经济研究导刊,2010,(27):51-53.

[6] 郎海如.农村居民点整理模式综述[J].农村经济与科技,2010,21(8):53-54.

[7] 叶艳妹,吴次芳.我国农村居民点用地整理的潜力、运作模式与政策选择[J].农业经济问题,1998,19(10):54-57.

[8] 高燕,叶艳妹.农村居民点用地整理的影响因素分析及模式选择[J].农村经济,2004,(3):23-25.

[9] 杨庆媛,田永中,王朝科,等.西南丘陵山地区农村居民点土地整理模式——以重庆渝北区为例[J].地理研究,2004,23(4):469-478.

[10] 赵伟,张正峰.我国区域土地整理模式研究杨庆媛[J].江西农业学报,2010,(12):181-183.

[11] 张占录,张远索.基于现状调查的城市郊区农村居民点整理模式[J].地理研究,2010,29(5):891-897.

[12] 曹伟.城乡统筹发展下区域土地精明利用模式研究——以南京市浦口区为例[D].南京:南京大学博士学位论文,2011.

[13] 石磊.农村居民点用地整理模式研究[D].泰安:山东农业大学,2008.

[14] 姜广辉,张凤荣,孔祥斌.北京山区农村居民点整理用地转换方向模拟[J].农业工程学报,2009,(2):214-221.

[15] 戴慎志,董金柱.嘉兴市域城乡空间组织模式优化实证研究[J].同济大学学报(社会科学版),2008,19(4):34-38.

[16] 吴苓.以宅基地换房——解决大城市近郊区城市化建设中资源瓶颈的新探索[J].宏观经济研究,2007,(2):41-43.

[17] 张志宏,焦彩霞,郑光辉,等.农村居民点整理的模式探讨——以江苏省为例[J].南京工业职业技术学院学报,2007,7(1):17-19.

[18] 陈玉福,孙虎,刘彦随.中国典型农区空心村综合整治模式[J].地理学报,2010,6:727-735.

[19] 余波.中部地区农村居民点空间重构研究[J].城乡规划,2010,9:130-131.

[20] 刘建生,赵小敏.求同存异——土地整治的差别化:探析浙江省湖州市吴兴区的做法[J].中国土地,2012,(2):49-50.