大庆市民主村等6村耕地保护与劳动力转移调查研究

2013-06-01刘冬玲毕继业倪维秋

刘冬玲, 毕继业, 田 亮, 倪维秋

(中国土地勘测规划院, 北京 100035)

1 引言

土地使用制度改革以来的实践表明,单一的行政手段并不足以解决当前耕地保护中存在的所有问题。在最严格的耕地保护制度下,耕地仍被继续无序侵占的一个重要原因就是耕地用地效益低下。耕地收益低,导致农户经营耕地的积极性不高[1],同时,由于占用耕地的成本较低,也使得城市化进程往往优先选择占用耕地。由此可见,要想使耕地得到有效保护,不仅需要政府制定严格的耕地保护政策,而且还需要应用各种手段提高耕地的用地效益,实现农户增收。通过转移农业剩余劳动力,使转出的农户在外务工获得比现有务农更高的收益,使留守从事农业生产的农户形成农业规模化经营,实现耕地的集约节约利用,是提高耕地用地效益、实现农户增收的重要途径之一,也是未来发展的方向。本研究把农户能够安心务农的预期年人均纯收入水平定义为耕地保护的门槛收益,即农户预期年人均纯收入在达到该水平时,会积极主动保护耕地,并使耕地得到充分利用。以大庆市下辖区(县)的民主村等6村为研究区域,基于社会学理性选择理论,从农户微观行为入手,在对不同类型农户耕地保护行为、生产经营规模、劳动力转移现状和耕地流转行为等进行分析的基础上,研究劳动力转移和耕地保护之间的关系,为寻求新的耕地保护途径提供思路和方法。

2 研究区域概况

大庆市是中国著名的资源型城市,在黑龙江省高度农业规模化经营水平的背景下①大庆市国土资源局2009年统计数据,大庆市农业人口人均耕地0.45 hm2(6.73亩),高于国家统计局公布的2009年底全国农村居民家庭耕地经营水平(2.26亩/人),低于黑龙江省农村居民家庭耕地经营水平(11.73亩/人)。,大庆市根据自身工业化大于农业化、草原面积大于耕地面积的特点②大庆市国土资源局2009年统计数据,大庆市现有草原面积84.07×104 hm2,占全市土地面积的4成左右。,在资源开采与耕地保护、养殖业发展与种植业发展,即油与地、牛与地的相互替代、相互矛盾中,形成了有别于省内其他市、县的农业生产经营方式,是耕地保护与劳动力转移研究的理想区域。

2010年10月,本研究组在大庆市选取杜蒙县一心乡民主村、一心村、勇敢村,红岗区杏树岗镇宏伟村、太平山村,龙凤区龙凤镇前进村6村的农户进行抽样调查,调查采用农户问卷调查、与村组干部座谈和统计资料分析相结合的方法。调查的主要内容包括农户家庭基本情况、生产经营情况、现年人均纯收入(含各收入来源)和预期年人均纯收入(仅为农户以务农为惟一经营方式而获得的收入)、耕地保护与耕地流转意愿以及劳动力转移状况等。6个村的基本情况见表1。

表1 调研区域概况Tab.1 General information of the research region

3 数据与方法

3.1 数据来源与采集

3.1.1 调查问卷数据的采集 基于转移农业剩余劳动力、形成农业规模化经营,使农户收益达到耕地保护的门槛收益,进而实现耕地保护的观点,耕地保护结果是“人、地、利”三者相互作用的结果。本研究中,“人”指农户(农户户内人口、户内劳动力、家庭主要务农劳动力等),“地”指耕地(家庭现拥有耕地面积、当年播种面积等),“利”指收入(年人均纯收入、安心务农的预期人均纯收入等)。本次问卷设计紧密围绕调研区域“人、地、利”三者关系展开,共完成调查问卷500份。后期通过问卷本身相互验证检查项目比对、重要信息实际调查以及专题调查数据完备情况等,剔出整体无效问卷27份、专题无效问卷25份,共52份,占总问卷数的10.4%,正常问卷448份,占总问卷数的89.6%。

3.1.2 统计数据的来源 涉及全国、黑龙江省和大庆市的人口、人均收入、耕地面积、农村居民家庭耕地经营情

况等数据来源于国家统计局发布的《中国统计年鉴(2010)》以及大庆市国土资源局提供的相关数据。

3.2 数据处理与统计分析

3.2.1 农户类别划分 为了数据处理便利,以及显化不同类型的农户在耕地保护、耕地流转和劳动力转移中的选择意愿的需要,本文将农户分别按照年人均纯收入水平、人均耕地面积进行划分。其中,年人均纯收入水平又分为现年人均纯收入水平(I)、安心务农的预期年人均纯收入水平(I′),以及预期收入与现收入差值(Ic)三类。根据调查所获数据中现年人均纯收入水平数据的分布情况,可按照2009年底黑龙江省农村居民家庭人均纯收入水平(5207元)、黑龙江城镇居民家庭人均可支配收入(12566元)和全国城镇居民家庭人均可支配收入(17175元)划分为三个档次;安心务农的预期年人均纯收入水平按照是否突破全国城镇居民家庭人均可支配收入先划分为两个档次,在此基础上,根据样本的分布状况,结合问卷设置的可选项数额,确定在已突破全国城镇居民家庭人均可支配收入的样本空间,以是否突破25000元,再划分为两个档次,共设三个档次;预期收入与现收入差值按照当前是否已获得预期收入以及差值可实现程度,设置20000元为阈值,划分为三个档次。人均耕地面积进一步细分为家庭人均耕地面积(Lr)、劳均耕地面积(Ll)、务农劳均耕地面积(Ln),分别按照2009年底黑龙江省总人口人均耕地面积(0.31 hm2)、黑龙江农村居民家庭耕地经营情况(0.78hm2)各划分为三个档次(表2)。

3.2.2 耕地保护门槛收益测算 基于劳动力转移理论,耕地保护门槛收益是农户作为“理性经济人”[2]从事农业生产、积极主动保护耕地、不弃耕的收入下限或均衡点,低于这一收入下限,农户就没有保护耕地的积极性,会向非农产业转移,或者弃耕。

通过对调查得到的农户安心务农的预期年人均纯收入水平数据进行整理,剔除样本空间内大于置信度为95%(α=0.05)时,的上限数据,得出农户安心务农的预期年人均纯收入的合理标准,即农户乐于从事耕种,并积极实施耕地保护的门槛收益。

4 结果与分析

4.1 农户收入水平影响其耕地保护行为,趋近于耕地保护的门槛收益的农户保护耕地的意愿较强

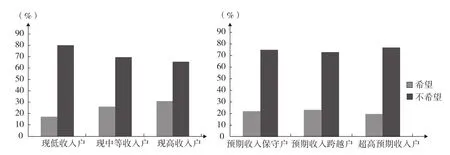

农户收入水平影响其耕地保护行为[3],从不同类别农户的被征地意愿可以看出(图1),依据现行征地标准补偿,无论是哪种农户类别,不希望被征的意愿远高于希望被征的意愿,但在希望被征的意愿中,现中等收入以上户比例明显高于现低收入户比例,当务农预期年人均纯收入提高并超过全国城镇居民家庭人均可支配收入时,这种势头才有所扭转。这表明,不以耕种为主要收入来源的现中等收入以上户,保护耕地的积极性较低,但当耕种的收入增多,并超过全国城镇居民家庭人均可支配收入时,保护耕地的积极性就会提升到较高的水平。

当按照30 — 40倍年产值的高标准征地补偿时[4](图2),希望被征的意愿比例随着年人均纯收入提高的现象更加明显,现高收入户希望被征意愿比例比现低收入户高出20个百分点,而且首次超过了不希望被征的意愿。调查得知,这部分农户不认为未来能从耕地上获得更高的收益,所以选择放弃持有耕地,转而希望以地牟利。当务农预期年人均纯收入提高并超过全国城镇居民家庭人均可支配收入时,希望被征与不希望被征的意愿比例出现了“双降”,而后小幅波动,对耕地被征意愿模糊、抱着“无所谓”态度的农户比例开始增长,这表明,农户收入在逼近安心务农的预期年人均纯收入临界点时,农户耕地保护行为会产生波动。当现收入水

平已经达到或超过安心务农的预期收入水平时,不希望被征的意愿出现了高标准征地补偿条件下的最高比例(61.5%),这在印证农户务农收入提高并达到耕地保护的门槛收益时,保护耕地的意愿较强的同时,也揭示了中远期增加农户务农收入的必要性。

表2 调研区域农户类别划分Tab.2 Classif i cation of the farmers in the research region

图1 现行征地补偿标准下不同农户的被征地意愿Fig.1 The willingness to accept of different farmers under the current compensation standard of land requisition

图2 高征地补偿标准下不同农户的被征地意愿Fig.2 The willingness to accept of different farmers under the high compensation standard of land requisition

4.2 当前农户收入与耕地保护门槛收益存在差距,农户务农增收任重道远

通过对安心务农的预期年人均纯收入数据进行置信度为95%的统计分析,最终确定当前调研区域农户合理的耕地保护门槛收益为18015元/人·年,与当前农户年人均纯收入均值相差11863元/人·年。虽然农户务农收入提升并达到耕地保护门槛收益的困难很大,但着力通过促进农业规模化经营,提升农户务农收入,仍是缓解耕地保护问题的重要理性途径之一。在“三农”问题被日益重视的当今,增加农户务农收入仍是十分必要,且从长期发展来看也是必行的。

4.3 推动农业剩余劳动力转移,扩大农业经营规模,是提高农户务农收益的重要途径

现有农业经营规模已成制约农户增收的瓶颈[5]。调查数据显示,家庭现拥有耕地面积和当年播种面积在1 hm2及以下的农户,65.1%属于现低收入户,其余34.9%获得中等以上收入的农户已很少或不再从事耕种。人均耕地面积、劳均耕地面积、务农劳均耕地面积在0.31 hm2及以下的农户,平均71.5%属于现低收入户,其余28.5%也是很少或不再从事耕种的农户。已达到或超过安心务农年人均纯收入的农户,其劳均耕地面积和务农劳均耕地面积76.9%以上大于0.78 hm2,其余23.1%则是家庭主力在外务工,现有大部分耕地转出的农户(图3)。

图3 安心务农农户的三项人均耕地面积不同档次的分配情况Fig.3 The different distributing classes in terms of three indexes of cultivated land area per capita of the stabilized farmers

推动农业剩余劳动力转移,扩大农业经营规模是进一步提高农户务农收益的重要途径之一[6]。在城乡收入差距的驱使下,调研区域已有45.7%的农户发生劳动力转移。在劳动力发生转移的农户中,50%已通过在外务工取得中等收入户以上收入水平,农户仍有进一步转移劳动力的动力[7]。在劳动力转移后家庭所拥有耕地的流转情况上,全部转出拥有耕地的比例最高,占44.9%,这为留守农户扩大现有农业经营规模造成了条件。在劳动力转移与耕地流转总体现状上,发生劳动力转移且家庭现拥有两个务农劳动力的农户在耕地流转中表现最为活跃,家庭现拥有耕地面积在中低水平(1—2 hm2)的农户占流转耕地10%—30%的全部比重、以农为主户在流转耕地10%—30%和80%—99%所占比例相同且最高(75%)等表明大部分农户现正处于劳动力转移和耕地流转的“分化区”或“观望区”,如果加以引导,劳动力和耕地都将进一步流转,这将促进农户分流、农业规模化经营实现。

4.4 现有劳动力转移方式存在隐患,开辟省外和国外渠道能有效地疏导激增的农业剩余劳动力

通过对调研区域现有劳动力转移方式的调查发现,目前该地区通过政府组织的仅占20%;从业地点在外省的,仅占总人数的4.6%,95.4%的外出务工人员集结于本市内,这其中,在本乡务工的人员最多,占37.1%。调查得知,目前本市内吸纳农业剩余劳动力的空间已近饱和,这对今后进一步转移农业剩余劳动力,形成农业规模化经营造成了障碍[8],政府需提前做好组织农业剩余劳动力省外、海外务工的前期调查与准备。

调查数据显示,有参加政府组织的海外务工意向的农户占54.9%,海外务工作为今后政府疏导激增的农业剩余劳动力的渠道,已经能被农户所接受。在海外务工地点生活条件与工资水平的选择上,调研区域农户更倾向于工资水平(72.2%),因此,政府在选择务工国家及地区时需优先考虑工资水平。

5 结语

本文对大庆市民主村等6村的农户问卷调查、数据资料整理与分析得出,农户收入水平影响其耕地保护行为,趋近于耕地保护的门槛收益的农户保护耕地的意愿较强。通过转移农业剩余劳动力,可使转出的农户在外务工获得比现有务农收益更高的收益,使留守从事农业生产的农户形成农业规模化经营,提高务农收益,进而实现耕地有效保护。

今后,政府在制定严格土地管理政策,并广泛宣传与普及的同时,还需关注农业剩余劳动力转移等方面的相关配套政策或法规的研究制订。推动农业剩余劳动力转移,妥善疏通农业剩余劳动力转移渠道,扩大农业经营规模,突破限制农户增收的现有农业经营规模瓶颈,使留守务农农户的收益达到耕地保护的门槛收益,是实现耕地保护任重道远的理性途径。

(本次调研感谢由中国土地勘测规划院和黑龙江省土地勘测规划院组织的“青年重走大庆路”调研团队中的每一位成员,感谢大庆市国土资源局的鼎力支持。)

(References):

[1]丁洪建,吴次芳,梁留科. 耕地保护理念的创新研究[J]. 中国土地科学,2002,16(4):14 - 19.

[2]周婧,杨庆媛,张蔚,等. 贫困山区不同类型农户对宅基地流转的认知与响应——基于重庆市云阳县568户农户调查[J]. 中国土地科学,2010,24(9):11 - 17.

[3]陈美球,邓爱珍,周丙娟,等. 不同群体农民耕地保护心态的实证研究[J]. 中国软科学,2005,(9):16 - 22.

[4]陈美球,周丙娟,邓爱珍,等. 当前农户耕地保护积极性的现状分析与思考[J]. 中国人口·资源与环境,2007,(1):114 - 118.

[5]王丽芹,马德生. 农村剩余劳动力有序转移:障碍、路径与机制创新[J]. 理论导刊,2008,(3):67 - 69.

[6]邵绘春,诸培新,曲福田,等. 农地价值表现及其对农户土地经营决策的影响——以南京市城市边缘区农户为例 [J]. 中国土地科学,2008,22(4):61 - 66.

[7]钱怡,杨明华. 农村剩余劳动力转移对农民收入的影响分析[J]. 台湾农业探索,2007,(3):48 - 50.

[8]魏建华. 黑龙江省农村劳动力转移对策研究[J]. 农场经济管理,2007,(2):13 - 15.