在德国感受“二战”灾难文化

2013-09-22中国建筑文化遗产杂志社金磊

《中国建筑文化遗产》杂志社 金磊

德国是“一战”、“二战”的发起国和战败国。战后68年的今天,世界人民在痛斥纳粹法西斯罪恶的同时,也用一种对比方式,比较德国与日本完全不同的历史观。“二战”的胜利令人感怀;68年前,苏联红旗在国会大厦升起;23年前,柏林墙轰然倒地;走过二战的硝烟与冷战的寒冬,世界正重新焕发生机,如今的柏林已成为一座活力四射的国际大都会。近十几年来,笔者一直倾心以“二战”事件为背景的建筑学研究,先后策划主编出版了《中国抗日战争纪念雕塑园》(2004年)、《抗战纪念建筑》(2010年)等专著,2013年8月初有幸到德国柏林、慕尼黑诸城,在感受大树参天、茂林成片的城市风光时,更瞩目着“二战”纪念建筑与遗址。感受最深的是德国敢于面对历史的真相,做真正的忏悔,实属可贵。柏林洪堡大学前,有一个地下图书馆,书架上空无一书,纳粹曾在此烧毁二万多册图书;柏林完整保留下波茨坦公告签署地;保留了部分柏林墙;保留了被炸教堂的断壁,并建有苏军胜利纪念碑,但这里绝对找不到任何供奉战犯的场所,在德国不会有穿纳粹军服招摇之人。几天的行程中,我们怀着异样的心情凭吊了犹太人纪念碑、犹太人纪念馆;位于魏玛布痕瓦尔德集中营慕尼黑达豪纳粹集中营、纪念馆等,希望通过这篇追踪“二战”纳粹罪恶事件建筑的文字,唤起业内外人士对德国、中国乃至所有“二战”建筑遗产的关注。

柏林大街的特殊展览

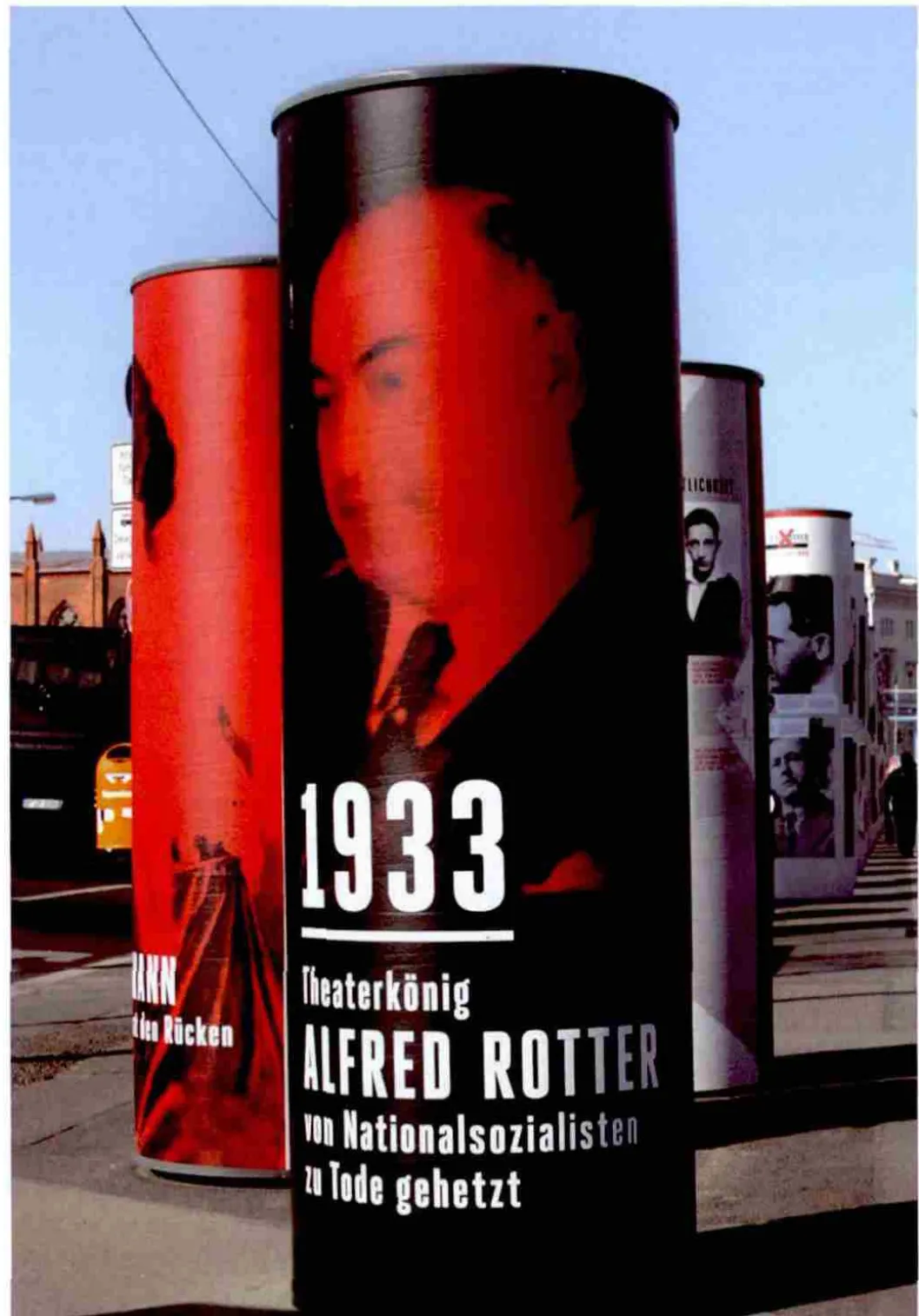

柏林大教堂广场附近的德国1933特殊展

来到柏林的第二天一早,就急迫地前往闻名遐迩的柏林“博物馆岛”。该岛1994年收入联合国教科文组织世纪文化遗产名录,岛上建有老博物馆、新博物馆、佩尔加蒙博物馆、博多博物馆及国家老美术馆,它们兴建于19~20世纪的百年间,分别由申克尔等几位知名建筑师设计,在该岛上可欣赏到六千年文化史的艺术精品。行走到柏林大教堂广场时,最醒目的是由几十块红、黑、白色圆柱展板搭成的展览宣传栏,走近一看,可从德文中读到展览的基本含义:“被摧毁的多样性:1933-1938-1945柏林纳粹时期”。该展自2013年1月30日至11月9日展出,表述着自1933-1945年二百多位曾为自由付出生命的各界杰出人物生平及照片。展览的两个事件日期:一是指80年前希特勒被任命为德国总理;二是“水晶之夜”,指75年前的1938年11月9日至10日凌晨,希特勒青年团、盖世太保和党卫军袭击德国和奥地利的犹太人事件。展览在德国历史博物馆展出,它通过大量史实揭露了纳粹上台后的统治对民主的毁灭,直至发生迫害的历史。展览足以说明,每个民族在历史上都有很痛的伤疤与耻辱。我们有,他们也有,只有正视它,历史悲剧才不会重演。展览更表明,德国正视历史对纳粹法西斯犯下罪恶的态度。展览是德国历史的“立此存照”,它清晰地表达着自1933年纳粹希特勒上台后是如何毁掉柏林自20世纪20年代发展起来的多样社会及先锋文化的,核心重在反思纳粹思想的根基。

柏林犹太人大教堂内景

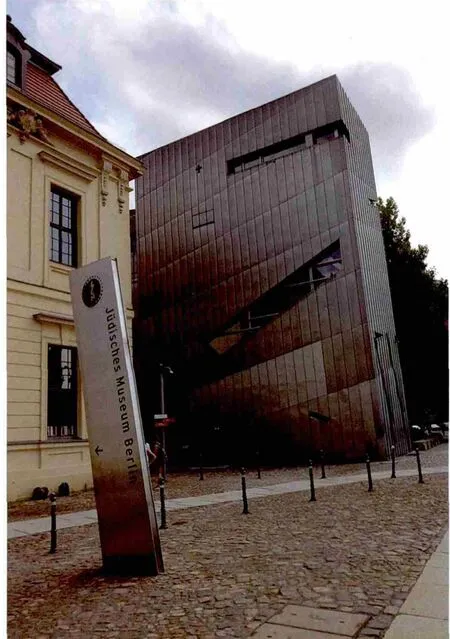

柏林犹太人博物馆外景

柏林犹太人大屠杀纪念碑群是我们造访德国战争灾难文化的第一站。美国建筑师Peter Eisenman在柏林市中心1.9万平方米的土地上,竖起了2711块高大的水泥石碑。尽管当年通过纪念碑群的规划备受争议,直到1999年才获议会支持动工建设、2005年5月才正式对外开放。但如今,它一如起伏如波的露天丛林,更像是灰色的血滴印记,深深镌印在德国这块土地上,任凭世界各地的人们穿梭在那高低错落的墓碑石林间。无论是漫步,还是感受、沉思,都能体味到无情杀戮之沉重。在纪念碑群下方是一个名为“信息之地”的地下档案馆,其中的遇难者姓名墙,记录了所有遇难者的名字与生平,工程之大要花上十余年才可能将它们逐一读完。

柏林犹太人纪念碑群

苏军胜利纪念碑

考察柏林“二战”纪念建筑的第二站是笔者一直向往的柏林犹太人博物馆。无论是已造访过的中国安邑抗日战争聚落的战俘馆,还是美国华盛顿犹太人大屠杀纪念馆,都可感受到它们共通的地方。该馆向世人展示了一段从中世纪到现代德国犹太人的发展历史和灿烂文化历程。该建筑由美籍犹太人丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind)设计建造。建筑给人最深印象是,以金属包裹的银灰色外观,长而曲折的形体犹如一道闪电,许多细长的开口,既是博物馆的窗户,也如被刮破的躯体之伤口。参观线路更打破水平进行的传统,向前直行就是现实命运线即一个狭长的主楼梯,重点是前面有一面隐喻反省的白墙,随处可见让人晕眩的设计,因为建筑者旨在传达一种被“流放”的意念。推开尽头厚重的门,进入黑色塔体内,没有任何照明,只有一个小三角形窗投进微弱的光线,大大增强了两侧墙壁的压迫感,使人感受到犹太人被囚禁的情境。连接旧馆与新馆的地下通道(Axis of Continuity)和大屠杀恐怖之塔,与“逃亡者公园”构成岔道,象征着犹太人的苦难抉择。

魏玛集中营海报

柏林的第三站要属柏林城内的苏军占领柏林的遗迹。在柏林市共有两个苏军纪念碑和一处德国投降书签字处,我们造访的是位于西柏林的勃兰登堡门以西“六月十七日大街”的苏军烈士纪念碑。纪念碑前两辆苏军坦克陈列在那里,分外醒目,令人联想颇多:一是为什么德国有胸怀允许战胜国苏联建纪念碑;二是赞叹今日德国有信心在世界公众面前展示它反法西斯的精神。

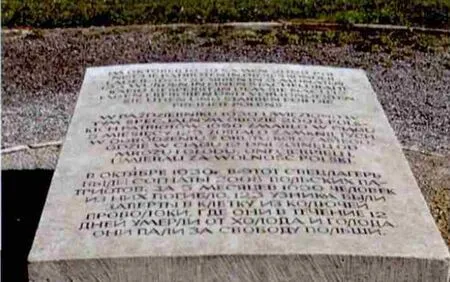

为进一步深入探访德国纳粹的“二战”遗迹,我们在造访慕尼黑的途中,先来到德国文化古都及第一共和国诞生地——魏玛。1919年德国第一届国民议会在此召开并制定了第一部共和国宪法,成立了德国历史上第一个共和国,虽然魏玛共和国所开创的民主传统随1933年希特勒上台而被扼杀,但其历史意义及地位不容忽视。在德国,反对纳粹集中营罪恶的教育已进入德国中学课程,很值得我们深思。布痕瓦尔德纳粹集中营纪念馆(Gedenkstatte Buchenwald)坐落在魏玛市西北约10千米的埃特斯山上,其是1937年建立在德国境内最大的集中营,先后共关押25万人,其中5.6万人丧生,包括德国共产党主席恩斯特·台尔曼。参观集中营是令人痛心的事,德国人自身也有不少怀疑派的不和谐音,但布痕瓦尔德的解说员说,德国统一前后,始终有右翼分子宣称德国何必自己提及屠杀犹太人的罪行。然而,德国的正义之举告诫我们,德国是敢于正视自己国家历史黑暗部分的。1954年民主德国将此地辟为纪念馆,保存当年集中营时期的禁闭室、毒气室、枪决室。参观时,尽管心情沉重,但想到为了纪念丧生于此的人们,为了永久的和平,人类应记住被害者的名单、简历、遗书乃至日记。德国反省历史不止步,2012年图林根州已决定为布痕瓦尔德集中营申报联合国世界文化遗产名录。

魏玛集中营纪念碑

魏玛集中营

达豪集中营雕塑

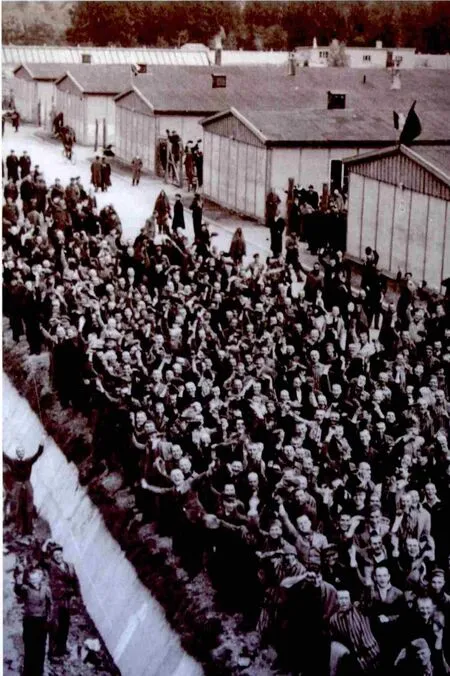

达豪集中营获得解放

慕尼黑在德国和欧洲历史上扮演着重要角色,在纳粹历史上一直扮演着纳粹大本营的角色。1938年签署的“慕尼黑协定”纵容了希特勒的扩张侵略行为,使纳粹德国得以吞并欧洲多国。1933年建成的达豪集中营位于慕尼黑市西北约10公里处的达豪市,它是德国纳粹最早修建的集中营(当时希特勒上台仅几个星期),这也是德国第一座政治犯集中营,也曾是其它集中营学习的“典范”。“二战”期间,有超过20万犹太人、同性恋、吉普赛人、政治上的异见者及战俘关押在此。1945年4月被美军解放之前,已有超过4万人在这座集中营遇难。“二战”后,德国在集中营原址上建立了纪念馆,部分保留了集中营的牢房及其设施,并展出大量史料,向全世界参观者免费开放,目前每年有近90万人访问并凭吊。在此访问期间,参观二战展品及场所都让人有阵阵的压迫感,但达豪集中营纪念馆院落中树立的这一尊雕塑很感人,它是由南斯拉夫艺术家南多尔·格利德于20世纪60年代设计制作的,络绎不绝的游客在它前面合影,它几乎成为达豪集中营的标志之一。

德国直面“二战”的勇气让人感受更多

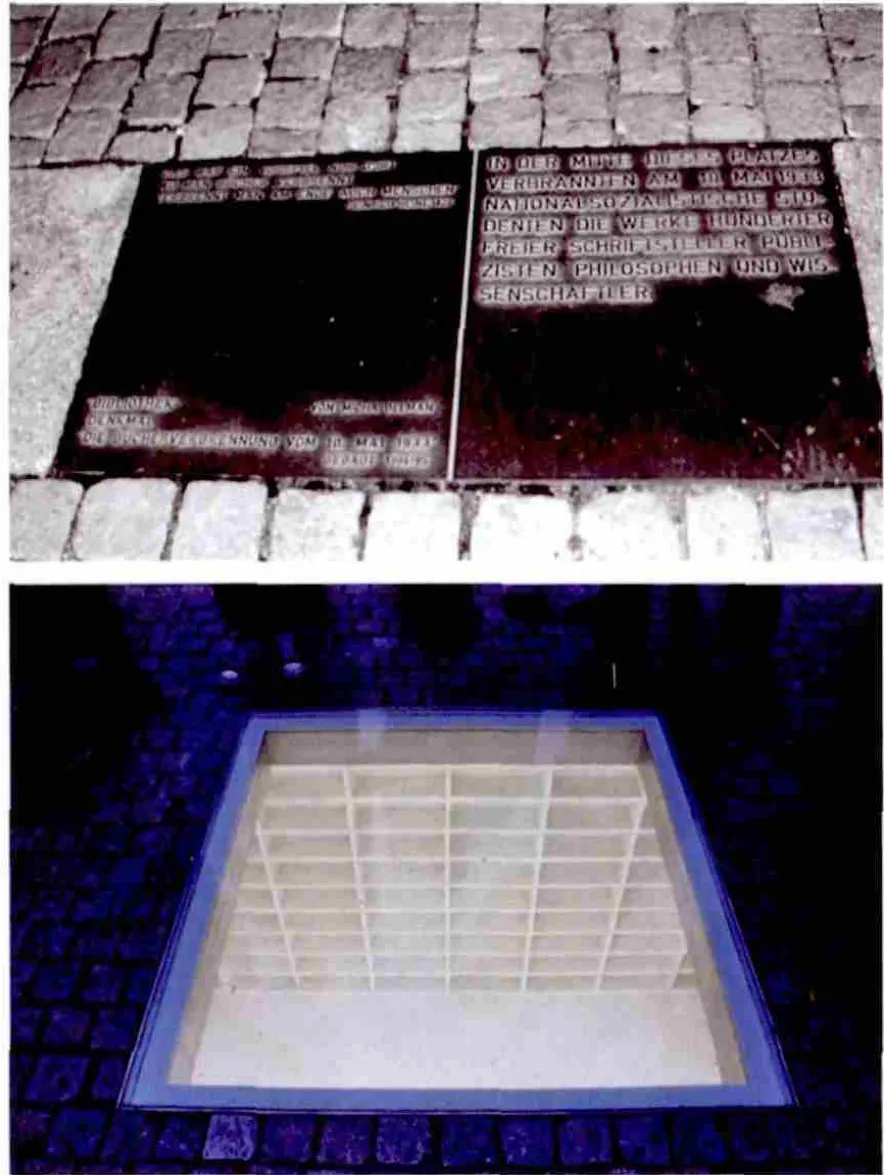

走访了德国“二战”多处标志性纪念建筑与遗址,随行导游背诵起两位诗人在参观集中营后的感言,他们在诗中说“所有罪恶的根源,就是善良者的沉默!”纳粹杀人几乎尽人皆知,但纳粹焚书这个作为杀人前奏的危险信号,并非所有人都知晓。在柏林经过勃兰登堡门,穿过菩提树大街即可来到歌剧院广场,这里有以色列雕塑家米夏·乌尔曼设计、1995年面世的“无书图书馆”,即“焚书纪念碑”,在其铜制铭牌旁镌刻着德国诗人、政治家海涅的话:“这只是前奏。焚书的地方,最后人也要被焚。”海涅的话源自190多年前他的一部题为《阿尔曼索》(1820年)的诗体悲剧。时隔113年后,柏林歌剧院广场真的发生焚书事件,此后接连发生的抄家、追捕、杀害、流亡事件,使海涅这一至理名言已为预言。人类无法忘记,1933年5月10日,数万名狂热分子高唱《德意志高于一切》的纳粹歌曲参加焚书,刚上任不久的国民教育和宣传部长戈培尔发表了致火词:“在这火光中,不仅一个旧时代结束了,这火光还照亮了新时代”。它宛如火山浇油,使整个活动进入高潮。焚书也即劫书事件所体现的罪恶,“德意志精神”已扩大到人劫的范围。英国学者曾这样评价焚书事件:“纳粹根除非德意志精神的行动,预示着新政府的野蛮残忍的性质。”希特勒“第三帝国”驻波兰总督汉斯·弗兰克在纽伦堡执行绞刑前曾说:“千年易过,德国的罪孽难消。”基于此,至今世界人民看到,德国主流社会不但没有掩盖那一段段惨绝人寰、不堪回首的历史,而且始终怀着负罪感面对世人,据不完全统计,在德国已建成各类纪念场所数千处。为了代表德国人对悲剧不闭上眼睛,自20世纪70年代以来德政界反思纳粹罪行不断:1970年时任联邦德国总理的勃兰特在访波兰期间,跪倒在华沙犹太人遇难者纪念碑前;1995年时任德总理科尔在以色列犹太人殉难者纪念碑前,双膝下跪,向遇害者致歉;2005年时任德总理的施罗德在纪念奥斯维辛集中营解放六十周年的集会上说:“纳粹犯下的反人类罪行至今仍然是德国人的耻辱,对此,每一个德国人都应该反思,以防历史重演。”2009年,德现总理默克尔在以色列访问中说:“德国将牢记对纳粹大屠杀承担的历史责任。”2013年8月20日,默克尔又成为德政界首位访问达豪集中营的总理,她沉痛地表达道:“这个集中营代表我们历史中前所未有的恐怖篇章。它是一个警告,警告德国人,他们曾如何因为他人的种族、信仰,甚至性取向,而剥夺了他们生存的权力。”今日德国,正是用这种方式一点点留下对历史的忏悔和对未来的承诺,同时它们也因此成为德国人认罪勇气的象征,为此他们可以坦荡地面对良心、面对世界及未来。在德国达豪集中营,默克尔再次做出了正确的选择,同时赢得了世人的尊重和谅解。相比之下,日本政界的态度让人触目惊心,令人齿冷,这种强烈反差让全世界有良知者感慨万千。

位于德国国家歌剧院广场的“焚书纪念馆”

有人说,犹太人是最不善于遗忘的民族,笔者颇同意此种见解。因为在以色列要求学生们每年都要到奥斯维辛集中营去参观,无论这是否是全部的事实,但至少说明,这是犹太人教育后代自强的方式。

2011年11月末,在时任国家文物局单霁翔局长支持下,笔者主编并依靠全国百余名专家的努力,出版了《抗战纪念建筑》一书,无论是抗战史迹建筑、抗战期间建筑活动、抗战胜利后的纪念建筑都是通过“二战”史的关联及深度挖掘,重塑抗日战火的建筑记忆。纵观中外,战争总是以建筑物为牺牲品的,但建筑有时确也能经过战火而让社会重塑辉煌和记忆。用事件建筑来纪念一个民族的抗战,是一种智慧的选择;可记载下经典战役后面的英烈面孔,不仅是对个人生命价值的展现,更体现民族精神“肌肤”的特殊光彩。“《抗战纪念建筑》一书不仅用建筑,更用经典战役及英烈面孔回答了一系列拷问国人良知的问题,因为遗迹及纪念建筑构筑了一幕幕值得探寻的时空绝唱。“二战”及中国抗战纪念建筑里的一砖、一瓦、一窗、一檐都是抗战英烈的丰碑,它们在建筑师的设计智慧及事件认知中灼灼闪光,它们是向世人昭示抗战历程“过去—现在—未来”的和平教科书及镜子。从事件与建筑的例举、对比、分析中,我们更不难发现,建筑事件与事件建筑更可从文化遗产保护与传承上有可挖掘的近现代建筑史学价值,这些或许都应是我们从凭吊“二战”纪念建筑中该感受到的。